ԭ��(chu��ng) 130���w�o�O��(j��ng)�����

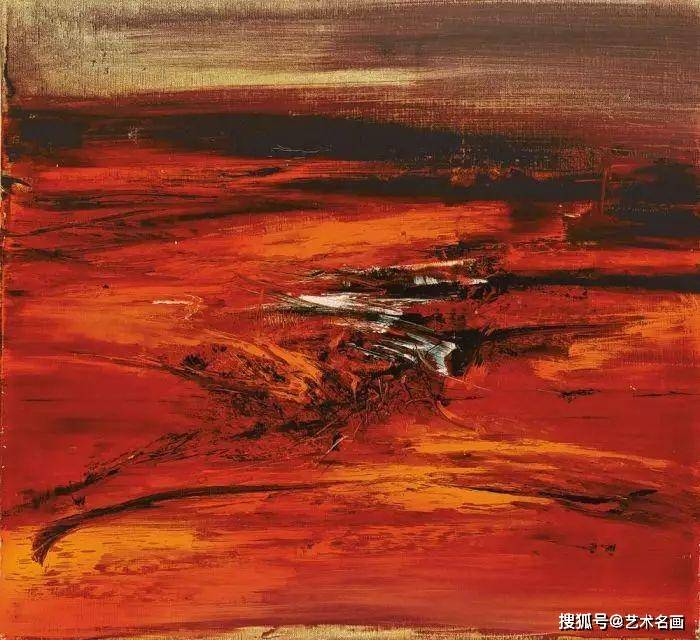

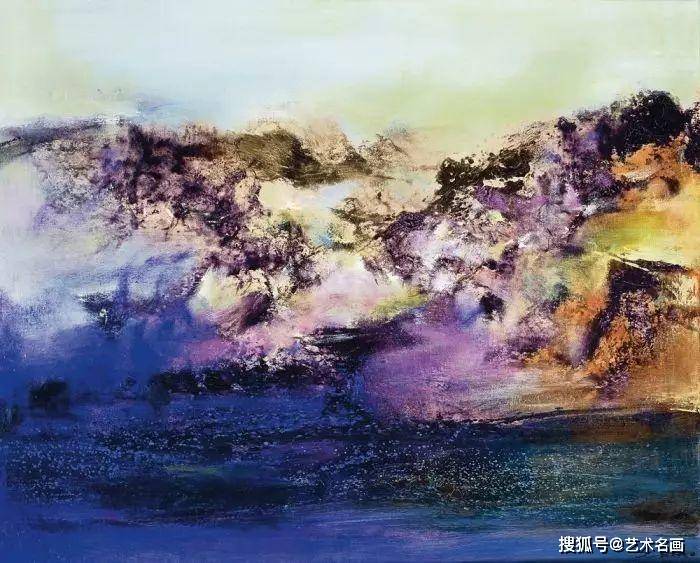

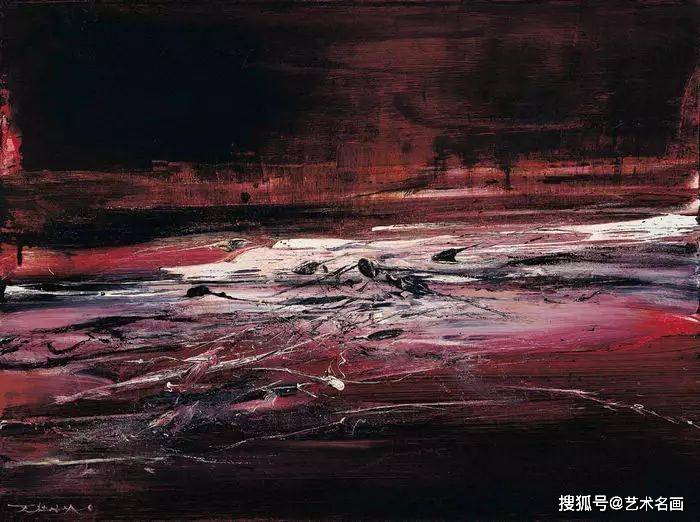

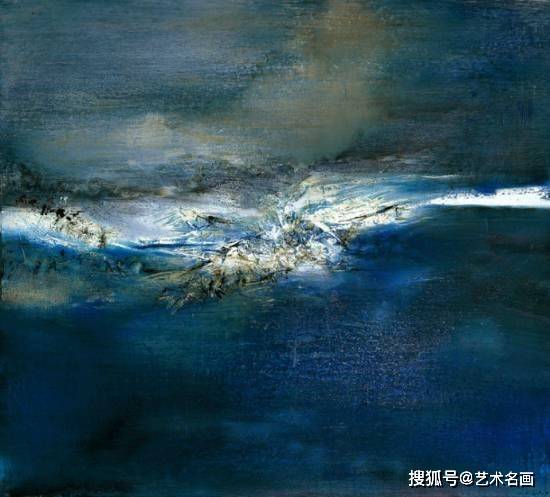

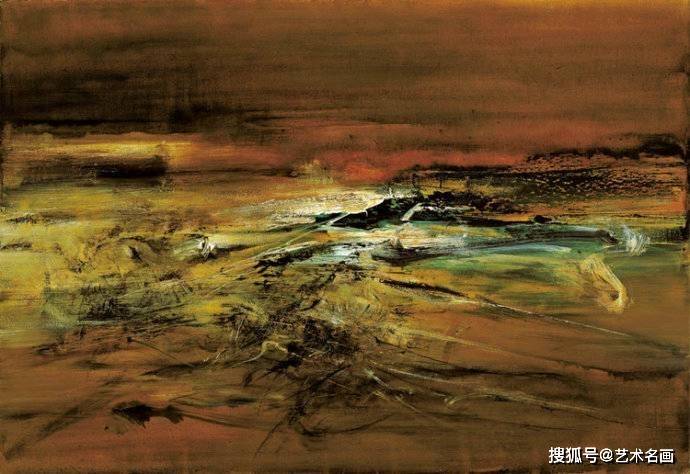

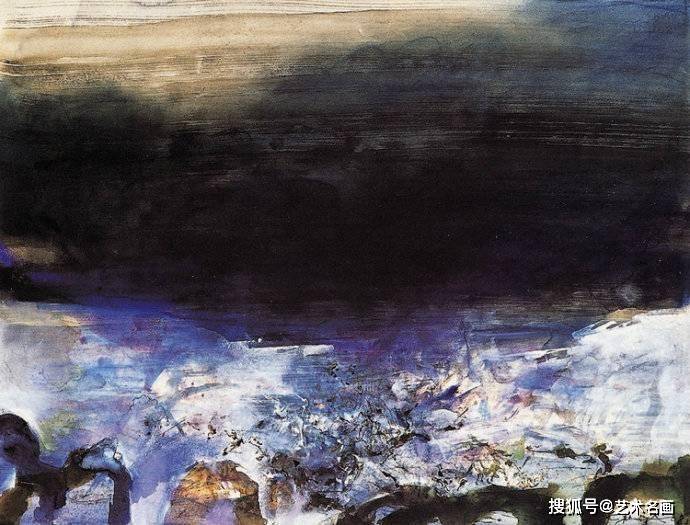

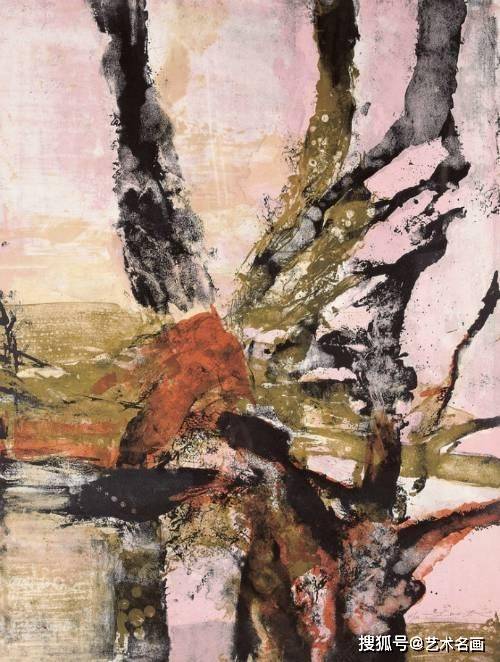

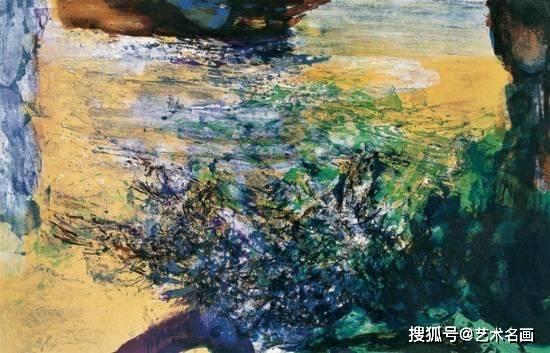

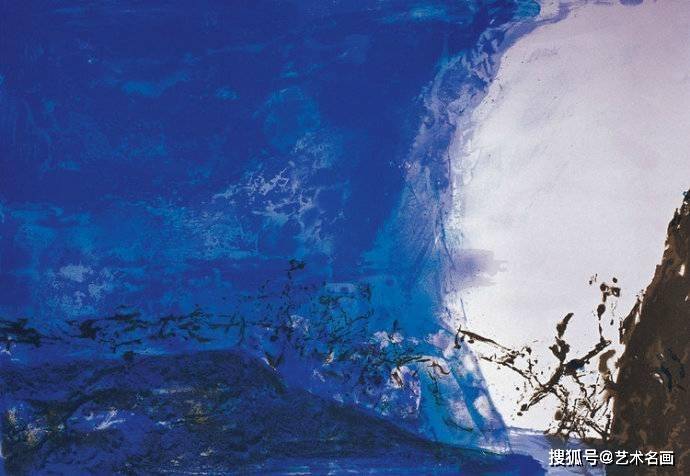

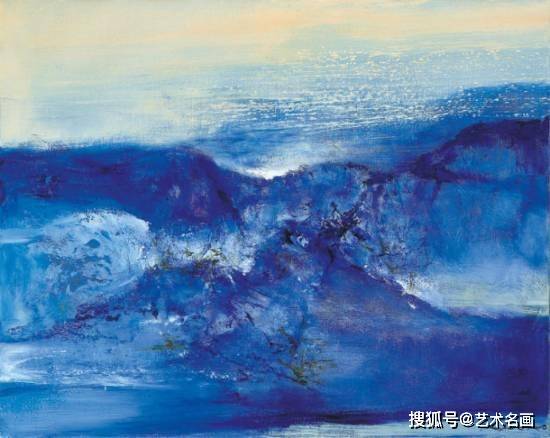

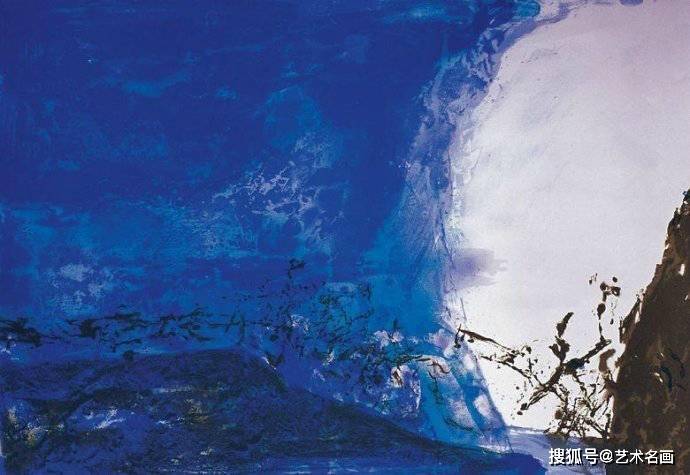

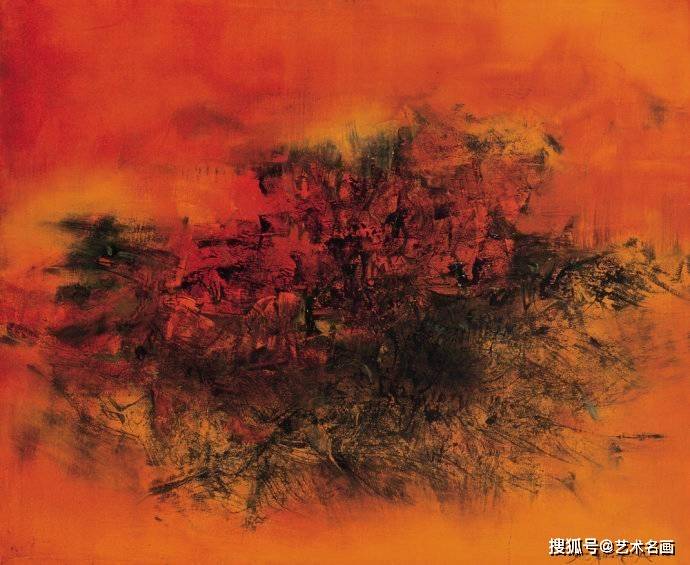

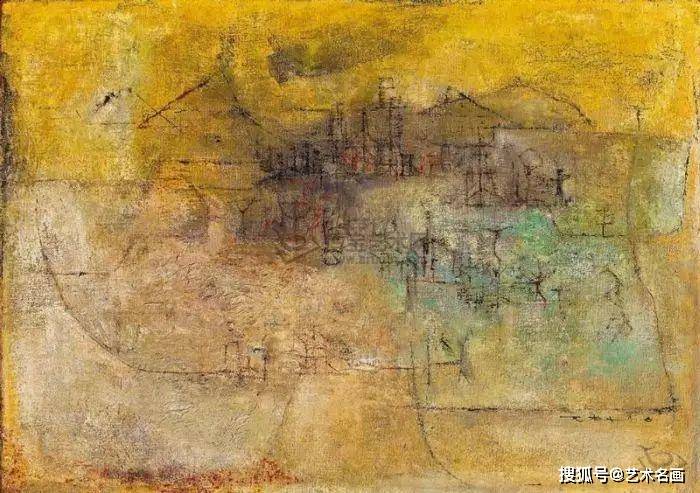

�w�o�O���@λ�Է�����Zao Wou-ki�Wҫ�ڮ�������ˇ�g(sh��)�n�Ľܳ��������䮋����ͬ�����������ں������������ı��F(xi��n)���c�|�����Ե��h�����h���ڳ�����F(xi��n)���x�ĺ�嫺������������菽���Գ�һ�ɡ�

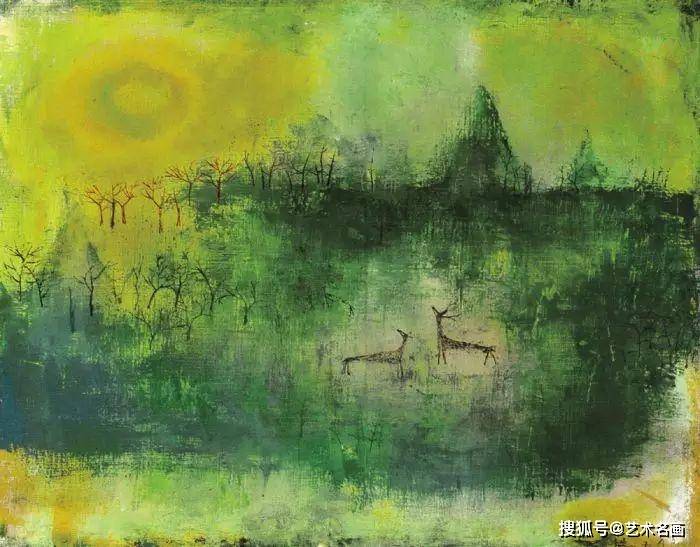

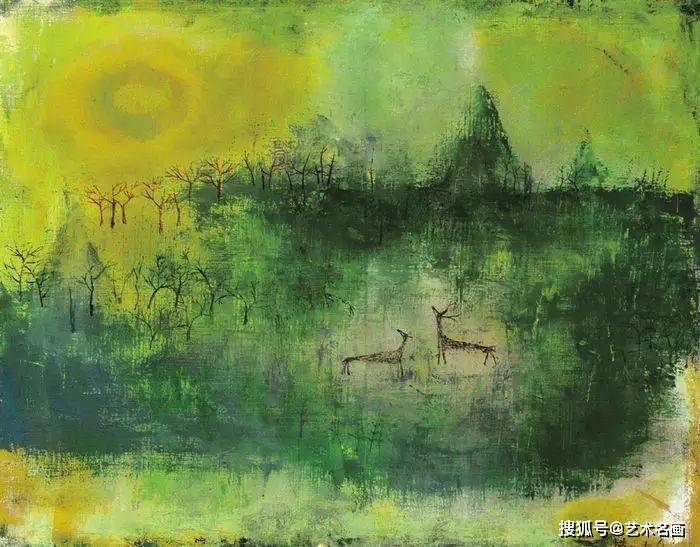

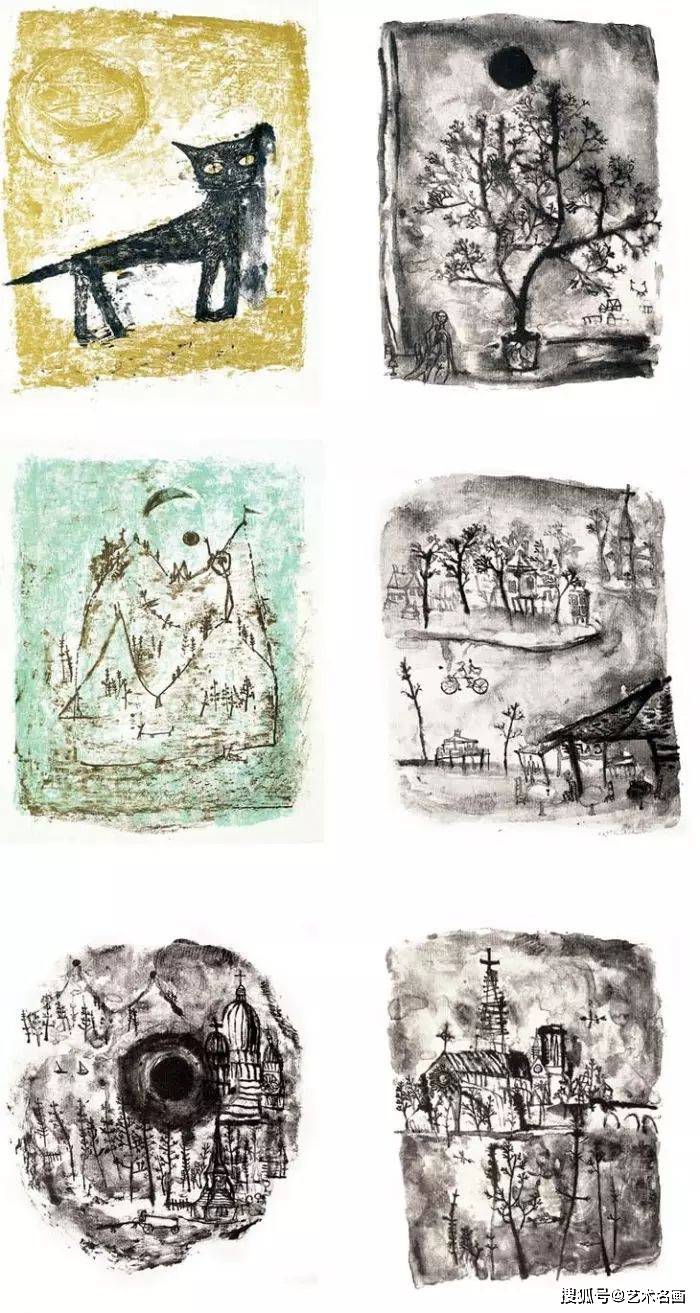

1921�����w�o�O�Q���ڹŶ����������ױ�չ�F(xi��n)�����ČW�c�vʷ�ĝ���dȤ���·�������Ѵ��������ğo�M��ʮ�Ěq��������̤�뺼��ˇ�g(sh��)���ƌWУ�Ĵ��T���m��̎�WԺ�ɵć�֔���֮�����s��Ó�\Ұ�R�����M���ڼȶ���Ҏ(gu��)�t�����Lj�(zh��)����̽����(g��u)�D�ġ������c���������Ԫ��ص�ҕ�ǺP�|�����ͮ��������ﲥ�������L��ķN����1941����ɽ���ؑcҊ�C���w�o�O�״��ˮ�չ���x��������Ʒ�����R��˹�c������ˇ�g(sh��)�`��Ć������`�ų����صĹ�ʡ��������������ؑc������Ȼ�vʷ�����^�߄���һ������չ���c���L�����P(gu��n)���ܵ�ˇ�g(sh��)�����磬�@��չ�[��ͬһ��ˇ�g(sh��)ʢ���������˱���֪�R�����c���pˇ�g(sh��)�ҵ�Ŀ�⣬�A���˟��ҵ�ٝ�u��

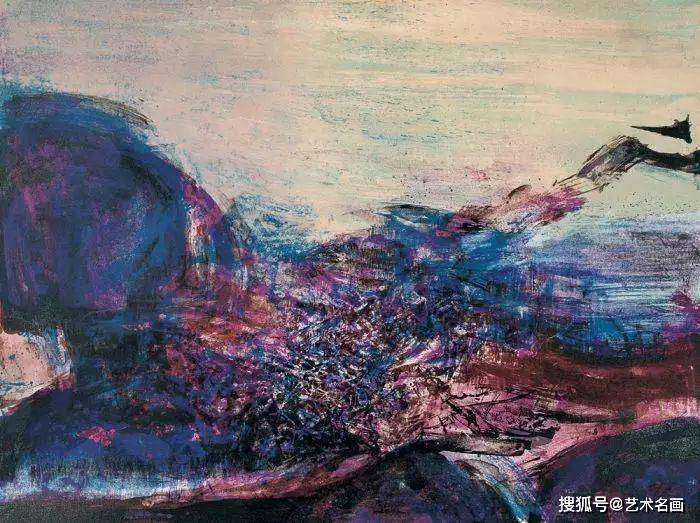

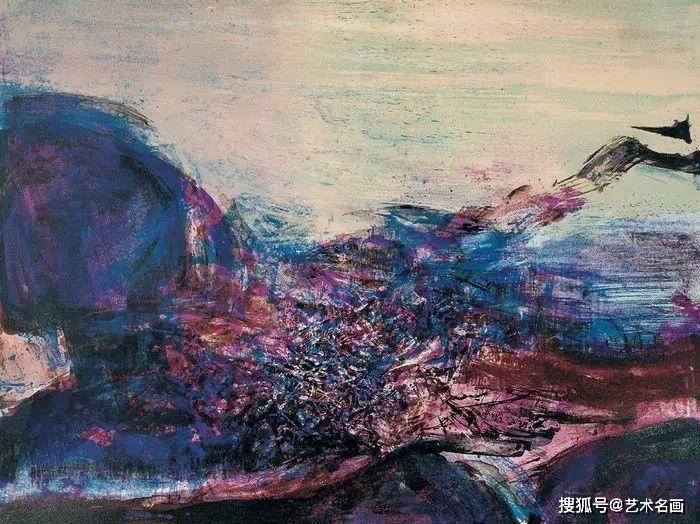

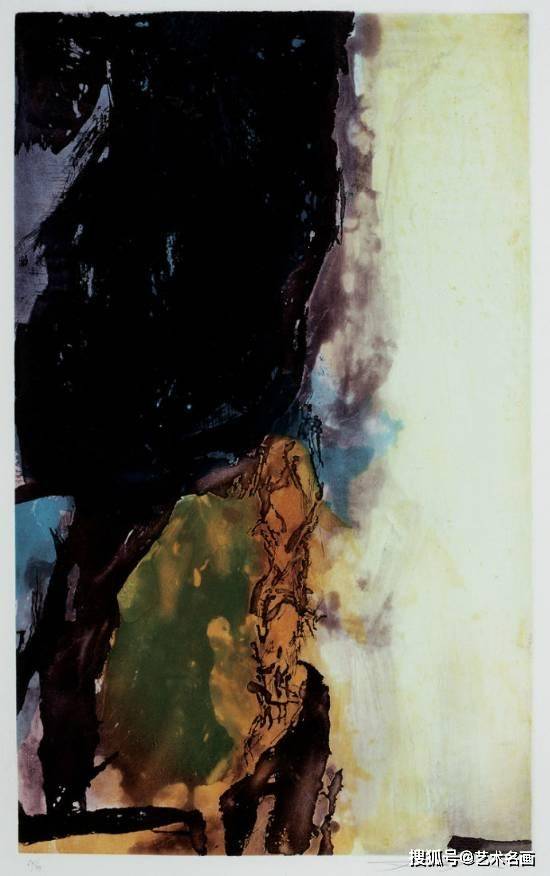

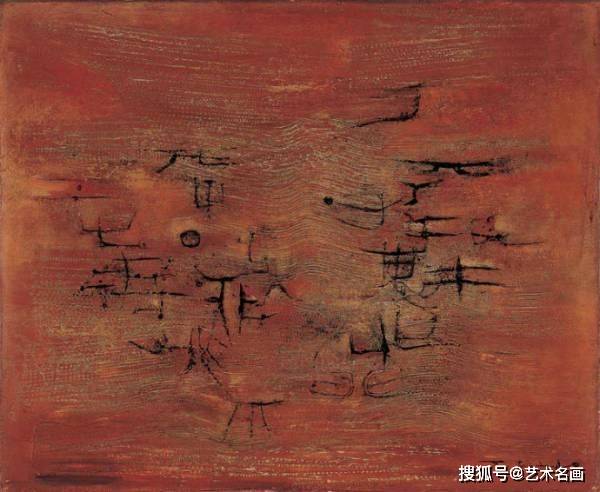

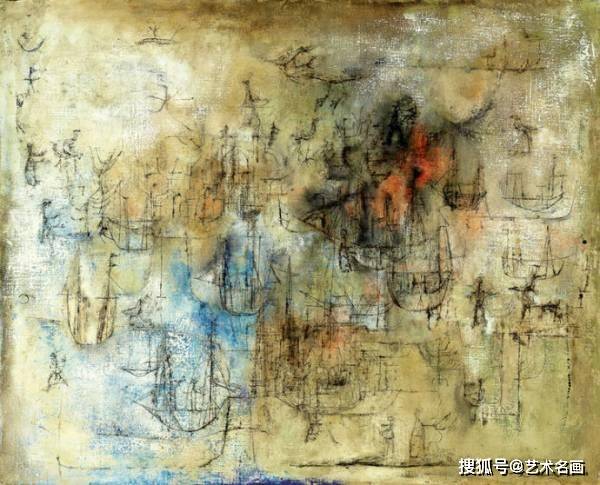

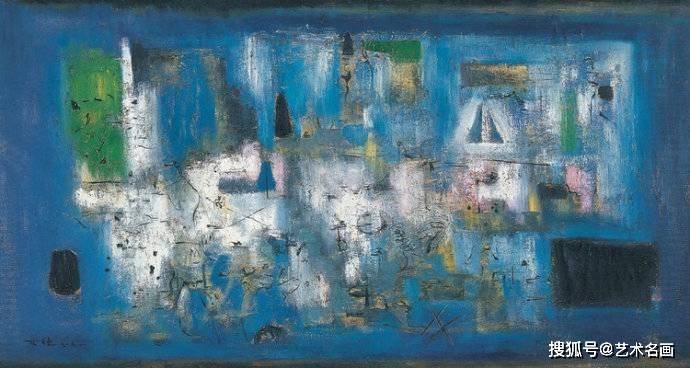

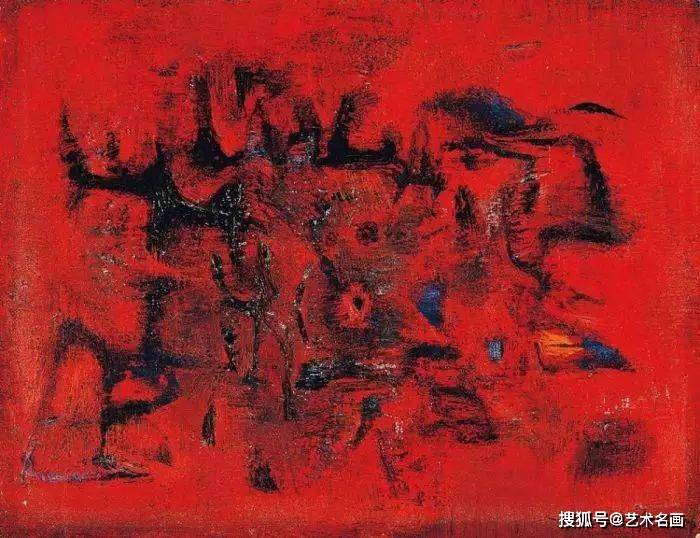

1948�꣬�w�o�O��Ȼ̤��ǰ���������;���_������ˇ�g(sh��)̽�����¼oԪ���ښW�ďV�����ϣ����Κv�ķ���ˇ�g(sh��)ҕҰ���ԟo����չ�����_��������ˇ�g(sh��)������ͬһ�K�������������w�o�O�����`��̎��������I(l��ng)��ˇ�g(sh��)���٬F(xi��n)֮�������nj�����Ҋ�D(zhu��n)�����Ҋ�������B���@�c�Ї����W���ء����ơ����v���⾳���ľ��費�\�������ښW�����w�o�O�·����°l(f��)�F(xi��n)�ˡ��Ї������Ƿݸ�ֲ��Ѫ�}�е��Ļ������ڮ������l(xi��ng)�`�ų��µ���������

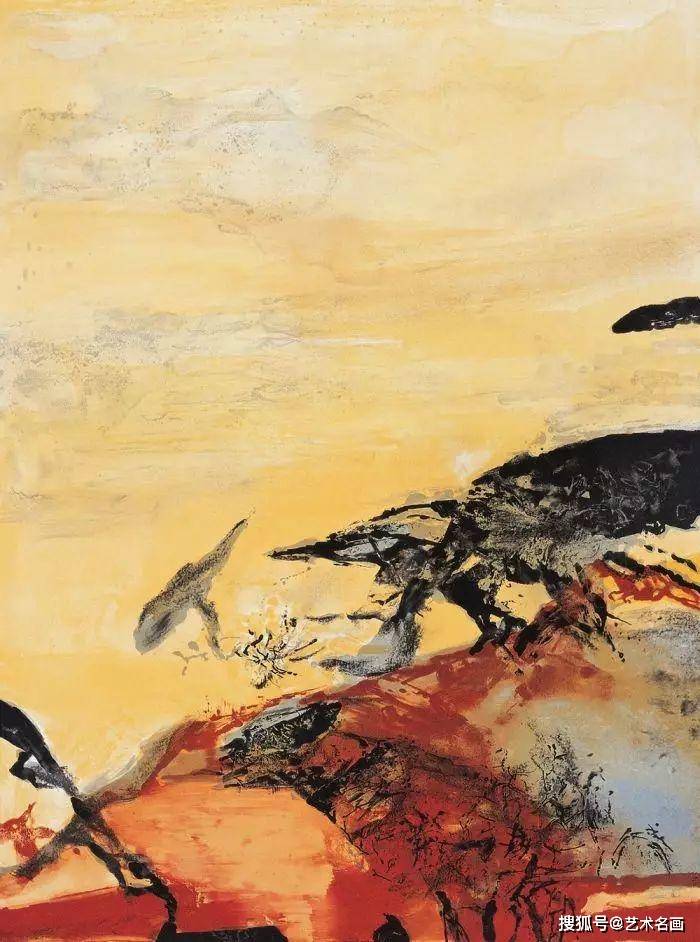

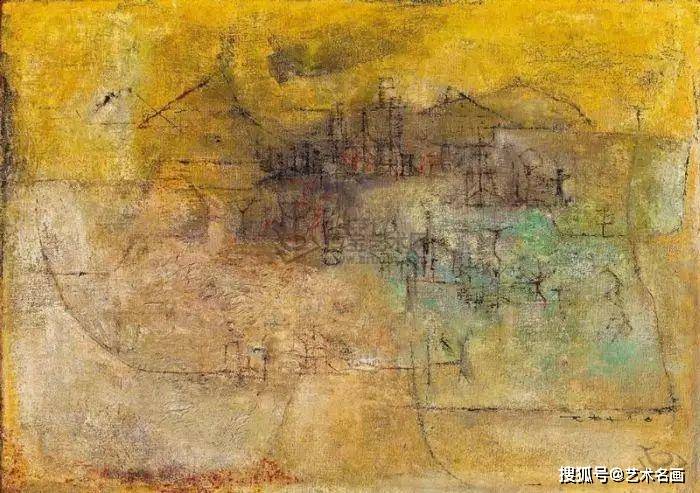

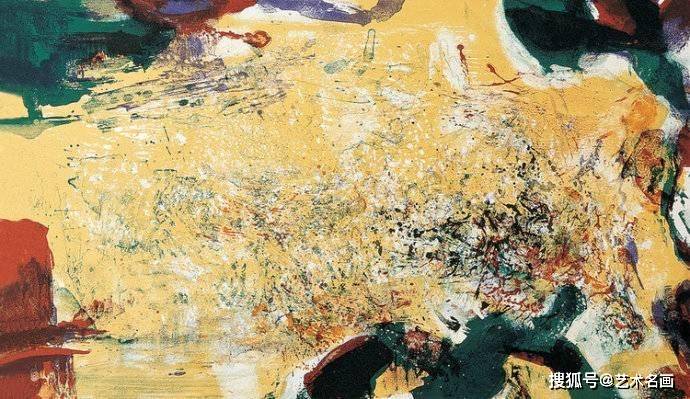

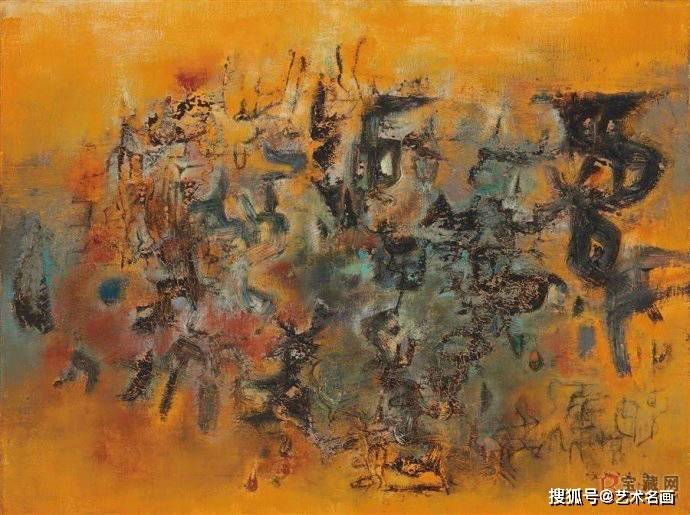

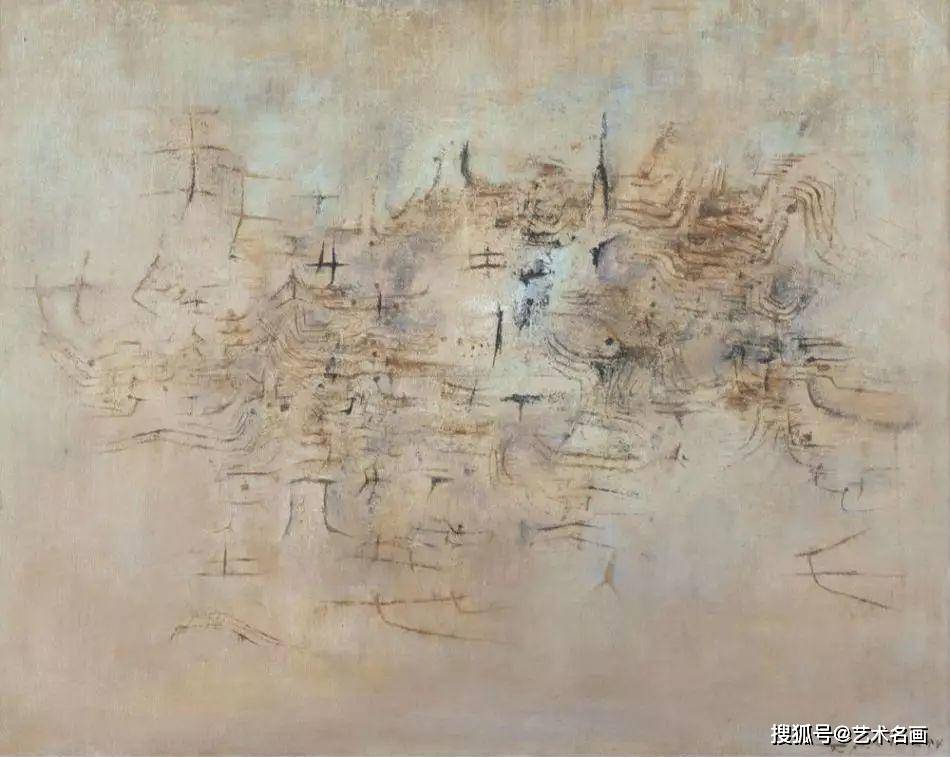

50����İ��裬����ˇ�g(sh��)�L����ӿ���w�o�O���S֮�D(zhu��n)������I(l��ng)���̽��������Ʒ��uÓ�x�����Ե����`���D(zhu��n)���Գ���ķ�̖���d�w�����_������֮��ļ����������x�����L�������͛]�ij��С���һϵ����Ʒ���q�������`�Ī�����ӛ����@��ˇ�g(sh��)�ó̵����ӡӛ��

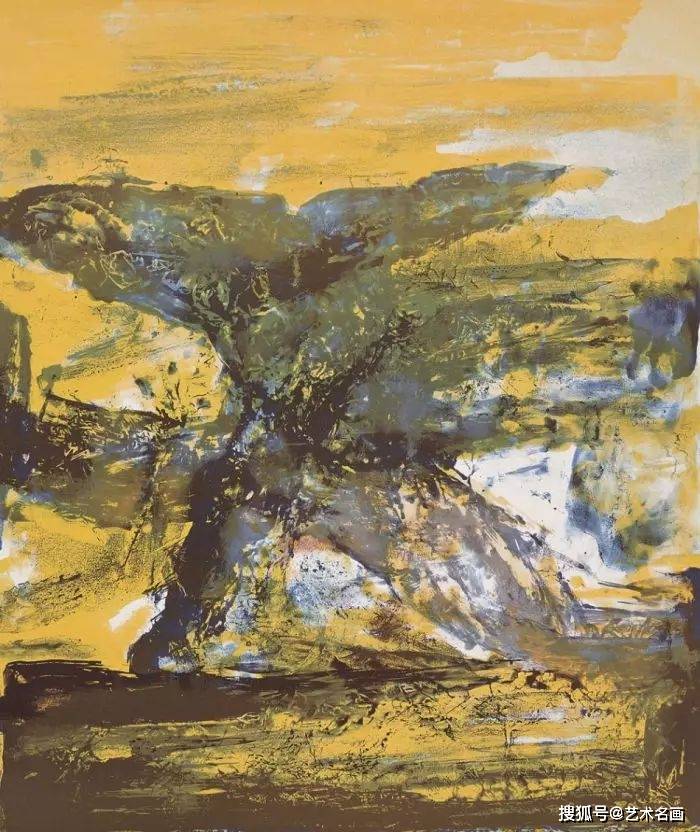

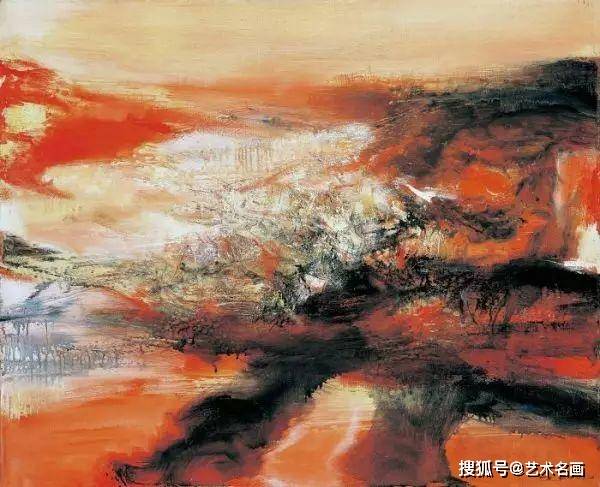

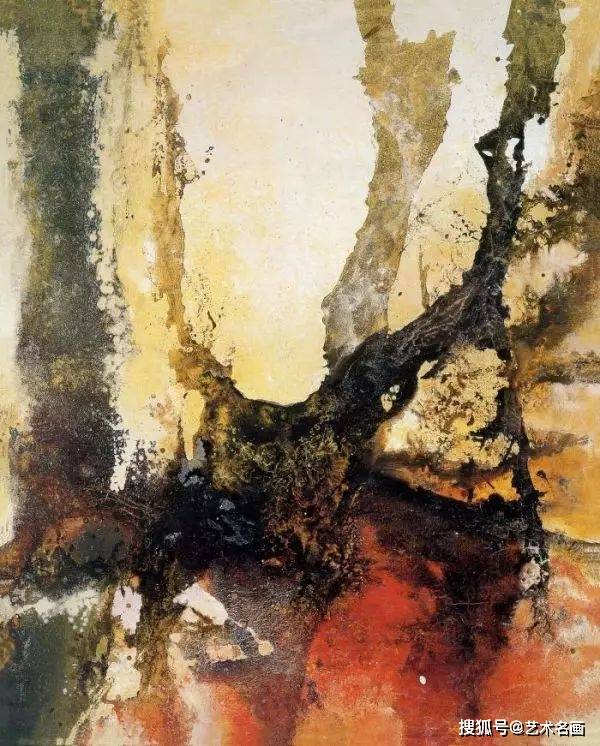

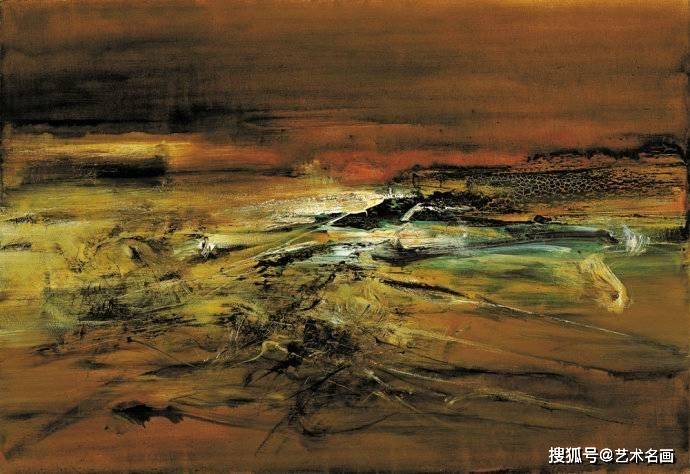

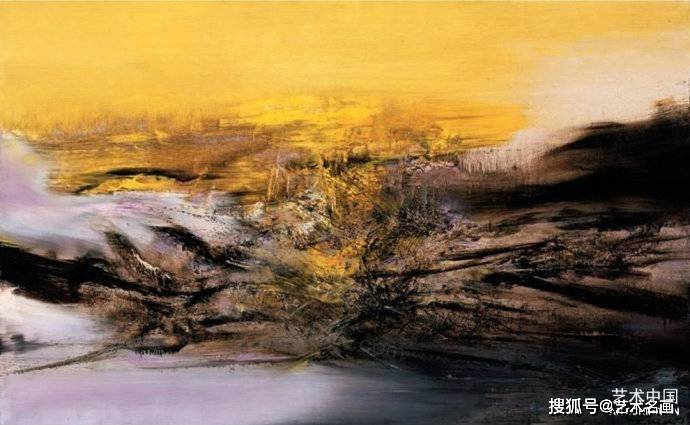

1957�������֮�������Ǟ��w�o�O��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)����������Ե�׃������������������ʽ�ķ�̖�������D(zhu��n)�����ø���ֱ�������ŵķ�ʽ��ͨ�^��P������ͿĨ������(n��i)�ĵ�����c����A�a�ڮ���֮����ɫ���c�⾀�Ľ��������g�Y(ji��)��(g��u)��׃��Ī�y����(g��u)��������Ʒ�Ъ��ص�ҕ�X�Z�����^�������x�c�����и���ˇ�g(sh��)��������

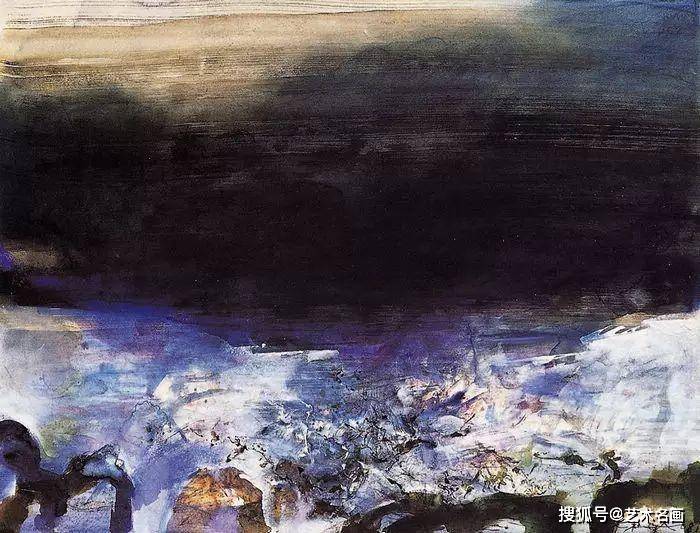

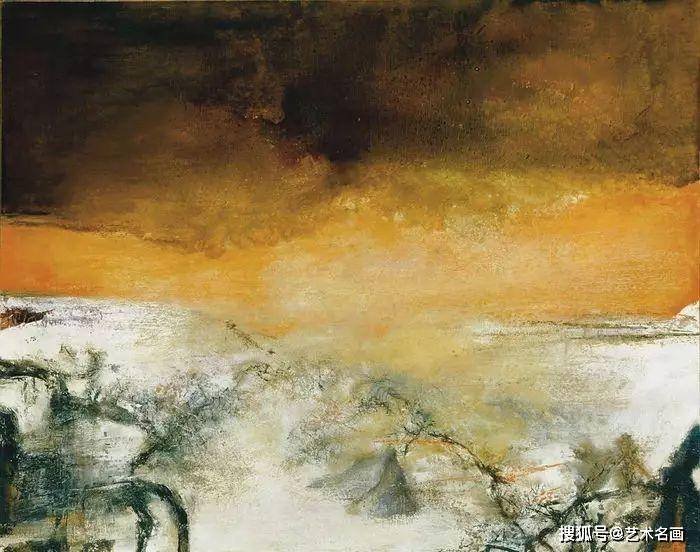

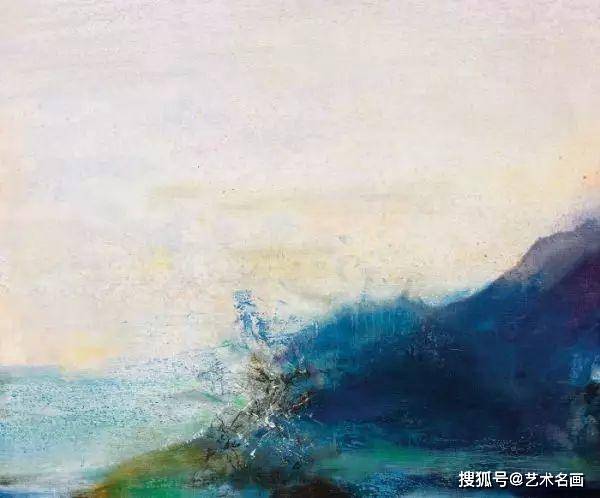

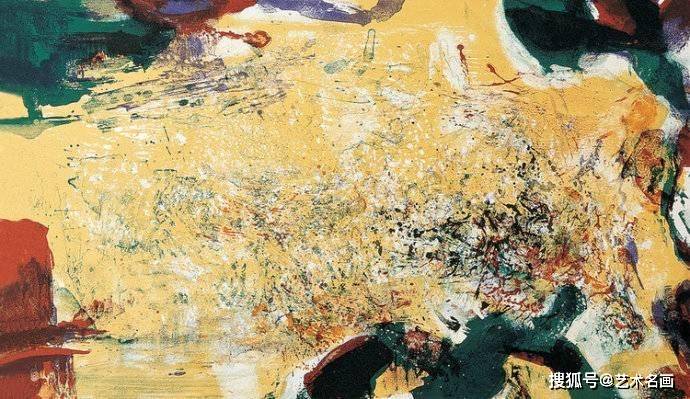

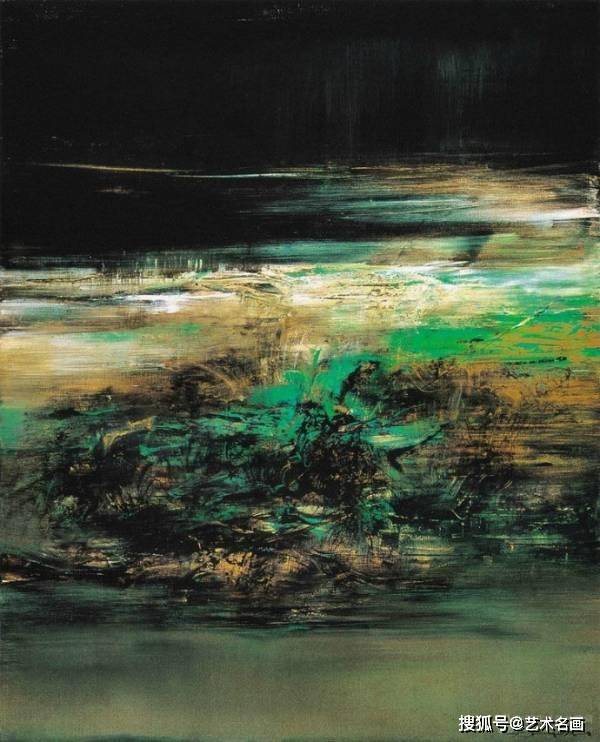

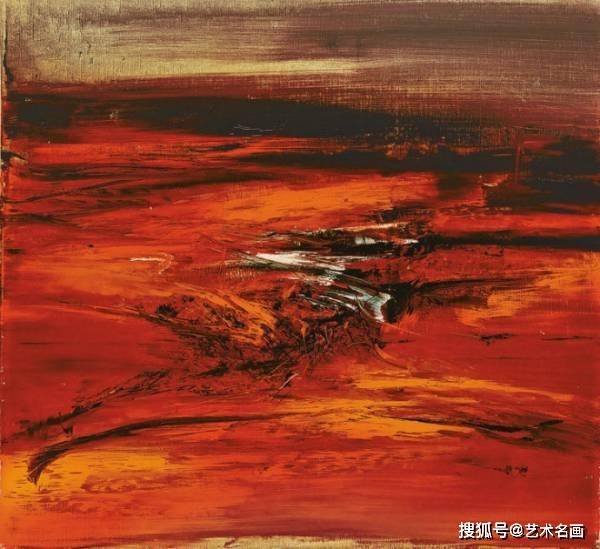

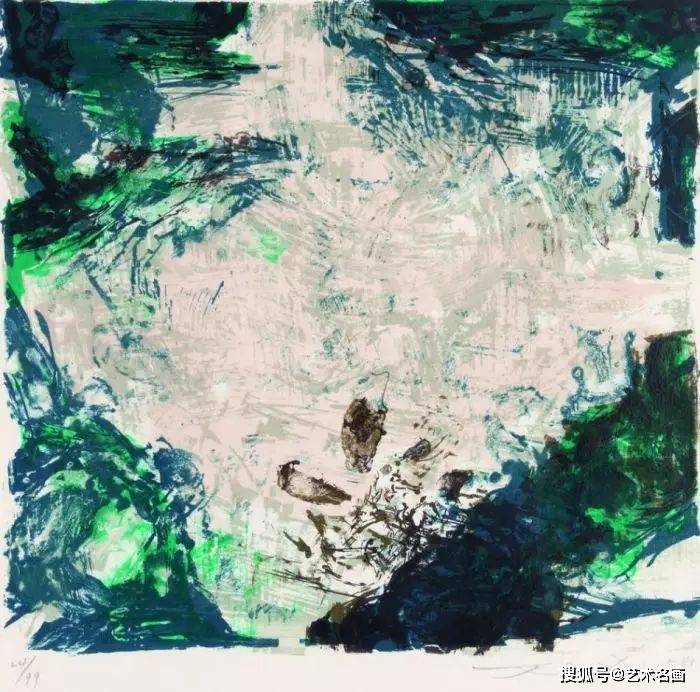

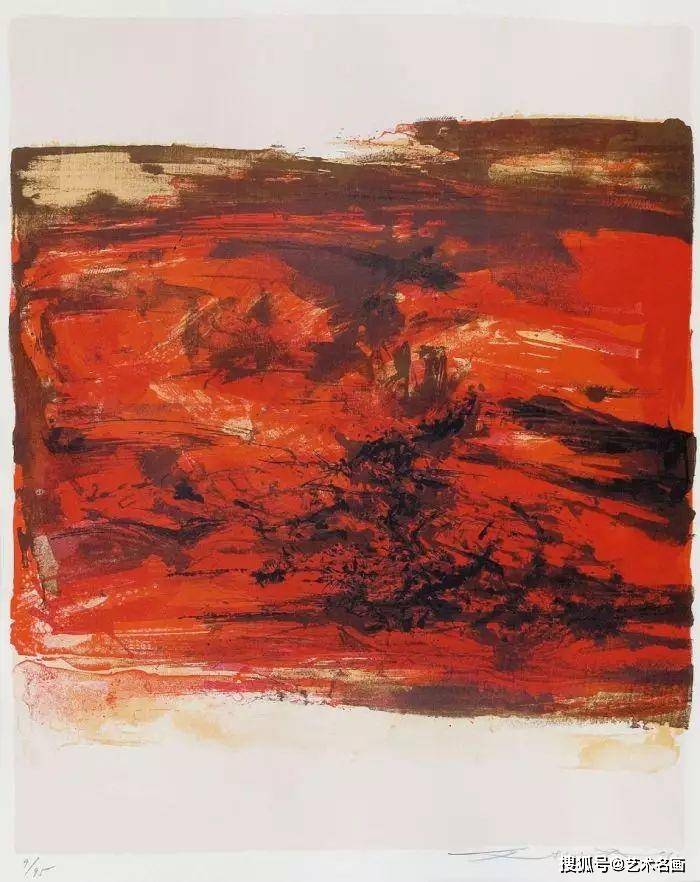

�Դ��Ժ����w�o�O��ˇ�g(sh��)�L����������Ҫ�����ɫ�����Ą�(chu��ng)���v�̿ɷ֞�ɴ��A�Σ���ʮ����ʮ������ڣ���Ʒ��ɫ����{(di��o)���P�|���Ҷ���M�������������������ҵ��\�ӸУ�����ʮ��������Ժ��������ͮ��������l(f��)�t������ɫ��׃�����Ķ��������������ע�،����g�c�⾀��̽��������Ȼ��Ԫ�������ˮ��ȱ����������������x����Ʒ���L�����ζ�c���o�ķՇ���

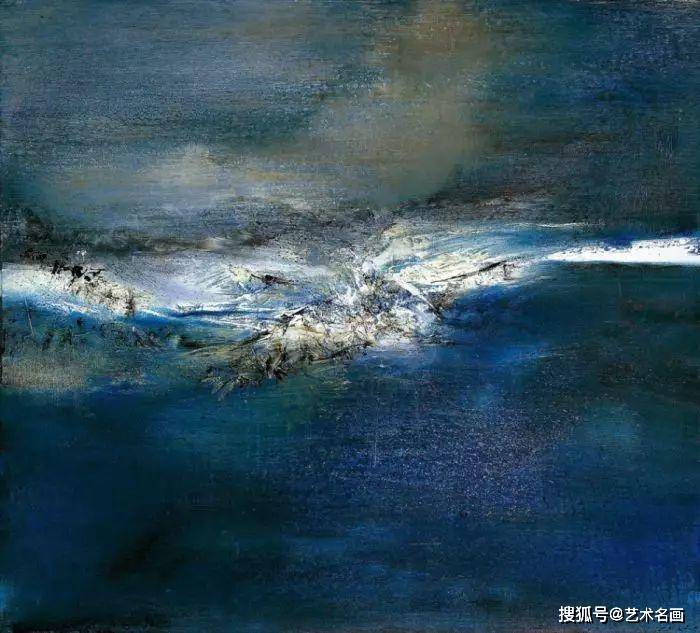

�M���ʮ������w�o�O��ˇ�g(sh��)��Ԅ�_����ǰ��δ�еĸ߶������Į�����չ�F(xi��n)������ľ���֮�����硶90��10��25�ա��е��¹�ˮ������96��2��6�ա��еč��n��ľ���ֳ�Խ����������`���������Ї��܌W�С����˺�һ��̓�o���ҡ��ľ��������F(xi��n)��ˇ�g(sh��)�c��Ȼ�����`�c����ĺ��C�y(t��ng)һ��

�w�o�O���@λ�ښW�����°l(f��)�F(xi��n)��ԏ����Ї��܌W�����ˇ�g(sh��)��������Ʒ���H�nj�����ˇ�g(sh��)��ʽ�Ą�(chu��ng)�£����nj��|�����W�������̂����c�l(f��)�P��������ؐ������䮋չǰ���е�ٝ�u���o���nj��w�o�Oˇ�g(sh��)�ɾ͵���߿϶����������ͮ��cʯ�残����ͬ�r���ܵ������L���������c�߭�ɽˮ�ĺ������w�o�O���o���ǚW�ޮ�����������ˇ�g(sh��)��֮һ����

�D�ā�Դ�ھW(w��ng)�j(lu��)�����(qu��n)�wԭ�������У��քh��

�R��ǰ����ˇ�g(sh��)Ȧ���@Щֵ��һ�x������߀Ո������P(gu��n)ע

�l(f��)���uՓ �uՓ (3 ���uՓ)