原創(chuàng) 朱安絕望的一生,大病3個月后寫下遺書:壽材須好,與魯迅合葬

在閱讀本文之前,誠邀您點擊“關注”按鈕,以便您今后能夠繼續(xù)收到此類文章,且更方便與我們進行互動和分享。您的支持是我們堅持創(chuàng)作的動力源泉。

文|Neil

編輯|t

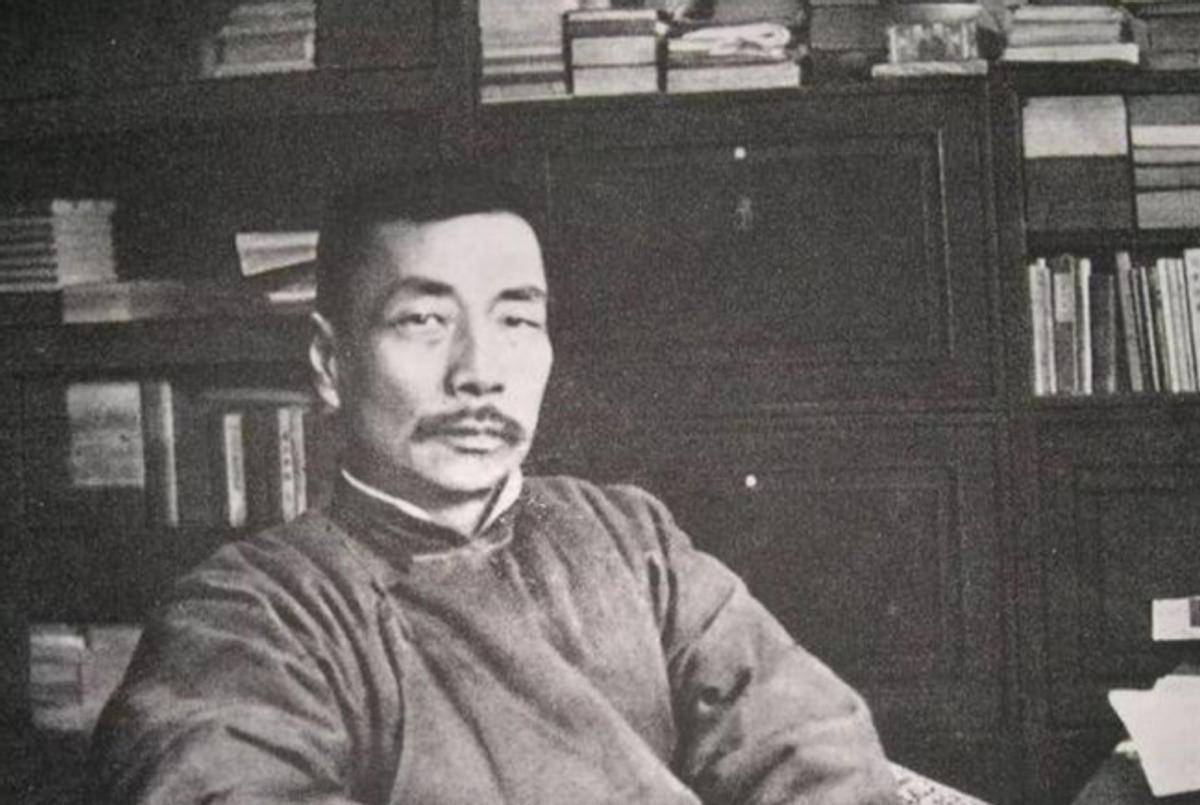

作為民國文學界的風云人物,魯迅的妻子朱安究竟是什么樣的感受?是否曾沉浸在文學的浪漫之中?是否曾被幸福的溫柔鄉(xiāng)所環(huán)繞,無法自拔?每天與文學巨匠為伴,心中充滿了崇敬與滿足?然而,朱安用她那充滿悲劇色彩的白色人生,深刻地詮釋了什么是命運的不幸。

對于生活在封建時代的女性來說,面對一位擁有先進思想的文人,這段婚姻注定充滿了不幸與悲涼。那么,誰應為朱安那充滿痛苦的一生負責呢?是那個根深蒂固的封建舊俗,還是魯迅本人的選擇呢?

1947年6月29日的凌晨,朱安的眼中仍未干涸的淚水,伴隨她孤獨地走完了人生最后的旅程,顯得那么蒼白無力。她臨終前的日子里,幾乎每天都在淚水中度過,那些淚水中包含了對過往歲月的懷念,也有對孤獨的無聲控訴。

在她的最后時光里,朱安留下了幾份遺愿:希望自己去世后能用一副較為體面的棺木,到了“五七”時,希望有人為她誦經(jīng),祈愿自己能與魯迅合葬。然而,盡管前兩項得到了落實,但她最深切的愿望——與魯迅合葬,卻未曾實現(xiàn)。她的骨灰最終被安放在魯迅母親的墓旁,墓碑簡單無華,顯得平凡且略帶潦草。這一切,都突顯了朱安那充滿白色絕望的一生——她是一個典型的舊時代女性的悲劇化身,而這一切的源頭,必須追溯到她的出身與那段命運多舛的婚姻。

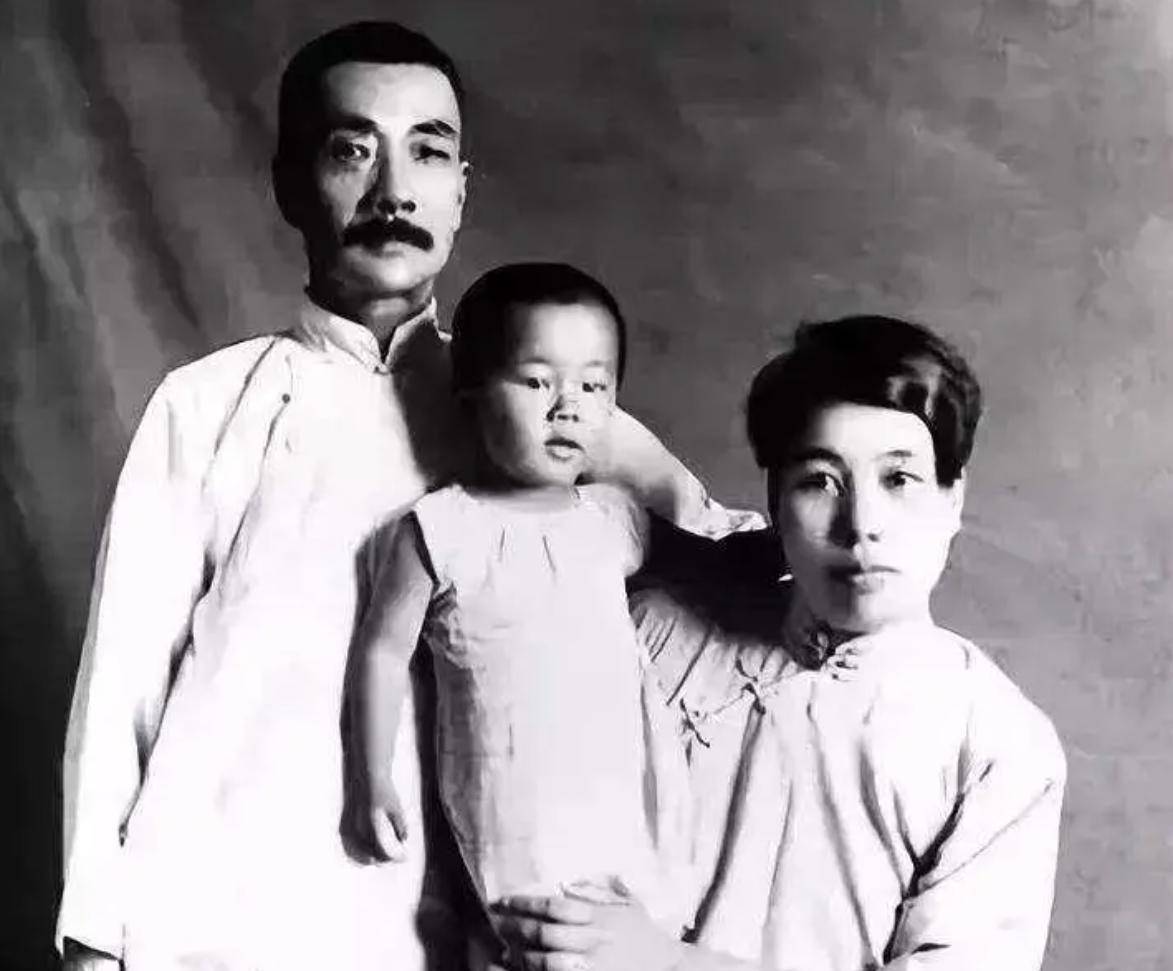

魯迅與朱安的婚姻,堪稱是封建時代典型的包辦婚姻,魯迅對此深感抗拒,但卻在母親的強烈期望下無法反抗,最終妥協(xié)。1906年7月6日,這一天是魯迅與朱安結婚的日子,也是魯迅內心充滿無奈與驚恐的時刻。盡管魯迅曾極力排斥封建婚姻制度,但他還是選擇聽從母親的安排,穿上了禮服,頭頂綁著剛剛整理好的辮子,恭敬地接受了這一命運安排。回到家中,本是因母親病重而匆匆趕回,誰料卻被迫走上婚姻的道路。

內心的孝順讓魯迅答應了母親的請求,這一切看似無奈,卻也成了他無法逃避的宿命。當朱安身著婚紗緩緩走下樓梯,露出那雙傳統(tǒng)的“三寸金蓮”時,魯迅的心中無比痛苦。然而,對于朱安來說,她的內心卻充滿了一絲期待,因為按照當時的社會觀念,已到結婚年齡的她,在當時已經(jīng)被認為是一個“大姑娘”。早在五年前,朱安便應該結婚,但因為魯迅獲得了留學獎學金,這一婚期便被延遲了五年。

朱家人認為,魯迅雖是留學歸來,但至少說出去也算是有些“國際化”,因此家里便一直等待著。然而,五年的等待讓朱家人漸漸失去了耐性,魯迅的母親也按捺不住了。對朱安的選擇,魯迅的母親非常滿意。她認為朱安是一個典型的大家閨秀,雖然識字不多,但賢淑的性格令她非常欣賞,這正符合她對完美女性的想象。然而,婚禮之夜,朱安的心卻如同破碎一般,她感受到了魯迅冷漠的態(tài)度,內心的傷痛無法言表。

朱安的內心世界與魯迅完全不同。作為一個受封建傳統(tǒng)教育的大家閨秀,她的一生幾乎都是為了家與丈夫而活。而魯迅,則是一個追求思想自由與社會進步的文學青年,兩人根本無法在同一層次上溝通與理解。即便朱安為家庭竭盡全力,悉心照料魯迅的母親,周到地安排家務事,展現(xiàn)出作為傳統(tǒng)賢妻的完美形象,但魯迅對她的冷淡態(tài)度依舊沒有改變。唯一能稍微安慰朱安的是魯迅母親對她的認可,盡管這份認可并不足以填補她內心的空虛。

1923年,魯迅決定搬離八道灣。他第一次詢問朱安是否愿意隨他一起前往新住所,還是回到老家紹興。作為一位傳統(tǒng)女性,朱安更傾向于守護家園,不希望生活發(fā)生太大的變化。但面對魯迅首次對她表現(xiàn)出的關心,她內心涌起了絲絲希望。她毫不猶豫地表示,愿意隨魯迅一同前往,不管他身處何地,自己都會默默支持并照顧他。

然而,盡管她一直在魯迅身邊,陪伴著他,但那份冰冷的態(tài)度依然沒有改變。她的孤獨變得愈發(fā)深刻,內心的痛苦如同潮水般不斷涌上心頭,雖然她強忍著,但孤獨感卻一點一點侵蝕她的生活,直到許廣平的出現(xiàn)。

許廣平的到來,朱安終于意識到,魯迅的心已不再屬于她。面對這一切,朱安沒有抱怨,而是冷靜地接受了這個無情的現(xiàn)實。在這段包辦婚姻中,她已習慣了魯迅的冷漠與無情,而她自己深知,這一切根源于她內心的自卑與對幸福的渴望。

當魯迅去世時,朱安心中的悲傷無以言表。她知道,自己將再次面臨更加深刻的孤獨,無法擺脫的孤獨。娘家不管她,丈夫離世,魯迅的母親也早已離開。這時,許廣平給予的片刻陪伴,對于她而言,已是奢侈與渴望的象征。

朱安的一生,猶如一場漫長的白色悲劇,充滿了絕望與無奈。她仿佛被那漸漸升溫的溫水所逼迫,慢慢地侵蝕著她的理性與希望。而這一切,究竟是誰的錯?是封建舊俗、魯迅的無情,還是她自己無力改變的命運?

魯迅本應是一位具有先進思想的文人,理應拒絕這些沉重的束縛,但他的孝順最終毀掉了一個女子的一生。朱安,作為時代轉換的夾縫中的女子,深知裹小腳的痛苦,卻無力反抗。這是她和她的同類女性們無法逃避的命運痛苦。

對于她們來說,人生如同一幅白色的畫卷,充滿了悲劇的色調,與黑色的深淵形成了鮮明的對比。朱安是那個在舊時代夾縫中慢慢被吞噬的可憐女子,她既是魯迅的賢妻,也代表了那個時代女性悲劇的縮影。她理應得到尊重,也應當有屬于她的幸福。

發(fā)表評論 評論 (3 個評論)