�|����һ�������� ������Ħ���������^��

��������F�����p�����ژ�ɽ���ƾŷ��g������170�ľ����P���ھG�����w�°�Ȼ���o���·�����ǧ��ij�˯���K�����@���cɽ�r��Ȼһ�w���������IJ������H�ǖ|����Ħ������ˇ�g���@��һƳ��

�����ژ�ɽ�|�������·�Խ�˕r���������@��ÿһ������ǹ�����ˇ�gƷ�����Ǐ���Ȼ���������L���������`�ꡣĦ���������@�N��ԭɽ����ֱ�ӵ�̳ɷ�ļ�ˇ�����������_����ʢ���s������ʽ��ʧ���L�_200��֮����

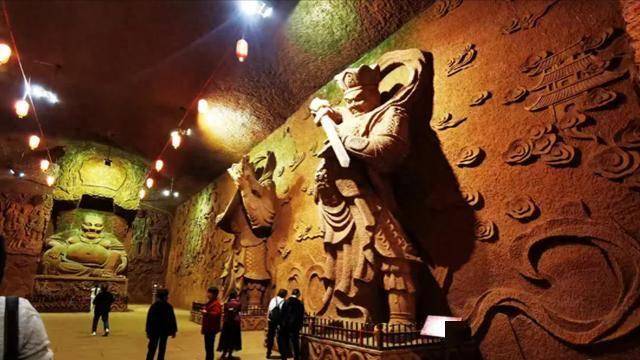

��������Ĵ����g�WԺ����ϵ���ڵČ��I(y��)ָ���ͱ���ʯ���IJ�иŬ���£��@һ���ϼ�ˇ�ږ|�������¾`�ų�ҫ�۵Ĺ�â���|�����H��һ̎����Ļ����^������һ�������� ������Ħ���������^�������Ծ�տ�ļ�ˇ�جF��ʧ����������Ї����yĦ������ˇ�����˹��c��Ȼ�Ľ����У�������Ħ������ˇ�gʷ�ϵ���ƪ����

Ħ������ǧ���Ļ��ĺ��س���

Ħ������Ěvʷ���o�o���S����̖|�����_�����|�h�r����̂����Ї����c�����Ļ����ཻ�ڣ����������ص��Ї����ˇ�g��Ħ�������������һ�w�����飬������F�ڱ�κ�r���������v�����Ƶ���l(f��)չ�����δ��_��ˇ�g��Ԅ�Ďp����

�c��ͨ����ͬ��Ħ��������ȫ������Ȼɽ�w�M�Є�(chu��ng)�����@Ҫ�����H�߂䳬���ĵ�̼�ˇ����Ҫ��ɽ�w�ĵ��|�Y�����y���߄��о��ʰ��ա�ÿһ�Γ]�N��������nj���Ȼ������(zh��n)�c��η�����в�������܌���ɽ�w�Y���ܓp����̝һ�������������Ħ�����H�H��ˇ�g��(chu��ng)�����������c��Ȼ���C�������ǻ۽Y�����nj���Ȼ�c������̃Ⱥ��Ī���ԏ���

���Εr����Ħ�������_����ǰ�߶����Ǖr����ƷҎ(gu��)ģ���ˇ���ɽ^���������ΑB(t��i)�����������沿���鼚ā���ӣ������h�h���·��������һ�����@Щ���H�Ƿ�������ļ��������Ǯ��r����Ļ����s��ˇ�g��ʢ�����ӌ�����Ȼ�����S������r�����������ֵĸ�׃�Լ����������ȵ��½���Ħ������ˇ��u����˥������K����ʧ�����ɞ�vʷ�L����һ�α��z����ӛ����

�|�����йŷ�������r�����

�Ĵ��|�������@�������ژ�ɽ�еķ��ˇ�g�ٵ������H���������Ļ��z�a��ɽ����������Ї�����Ļ�����Ҫ�l(f��)���֮һ��30��������|���������ؓ���������Ħ�������@һ���ϼ�ˇ�؟����C��ͨ�^�c�Ĵ����g�WԺ����ϵ����Ⱥ��������Y��һ������ˇ�g������g���ܹ��ɽ�����̤ͬ���@����M����(zh��n)�cϣ���ď��d֮·��

�ږ|����Ħ������ď��d�M���У�ˇ�g�҂������y��ˇ�Ă��������������̵Ĉ�(zh��)�������䏊�{�\�ù��˵Ĺ��ߺͼ�����ͬ�r���뮔���˵�ˇ�g�����c��(chu��ng)��˼�S�����������о��Ŵ�����ʹ�õ�������N�ӡ��Y�ӵȹ��ߵ������cʹ�÷����������չŷ��M�е�̣�ÿһ���Ó���ÿһ���̺������nj��Ŵ���������ij���¾�������ԭ֭ԭζ����Ħ������ˇ��

�����в��Ǻ��εď��ƣ�ˇ�g�҂�����ѭ�ŷ��Ļ��A������đ����F��ˇ�g˼�S�c��(chu��ng)����������ĬF�����������������l(f��)����������}�������F��ʽ�M�Є�(chu��ng)�������ϵ�Ħ�������ڱ�����y�ζ��ͬ�r�������c�F������a�����Q��ÿһ���������һ����Խ�r�յĘ������B�����vʷ�c�F�������nj����ϼ�ˇ�Ă������m(x��)��Ҳ�Ǯ���ˇ�g��(chu��ng)�������ӱ��_������������ ���ù��˵Ĺ��������������½��˵Ī���ӡӛ����

Ħ������ˇ�g�c�Ļ����p�ع匚

Ħ�������ˇ�g�rֵ�����H�w�F���侫տ�^���ĵ�̼�ˇ�������N���������Ļ��Ⱥ���ÿһ������Ƿ��˼��ľ��ʬF��ͨ�^��ā�ĵ�̾��l�����ӵ��沿����ͪ��ص�֫�w�Z�������f����̵Ĵȱ����ǻ��c��Ó�������H�Ƿ����������ʥ�����������Ї����y�Ļ������в��ɻ�ȱ����Ҫ�M�ɲ��������d��ǧ��������A����ľ�����͌�����Ȥ��

�ږ|������Ħ������ď��d���x�Ƿ��������H�nj����y��ˇ�Ă����c���o�����nj�����Ļ��ĺ�P�c������ˇ�g�҂�ͨ�^Ħ�������@һˇ�g��ʽ������̽��x�c�F���������o�ܽY�ϣ���(chu��ng)���һ�N�Ȃ��y�֬F���ķ��ˇ�g�L�����@�N��(chu��ng)�µ�ˇ�g���_������Ļ��Ը����������r��ķ�ʽ���M�F���˵���������F������ľ����������Oע�����µĻ����c���B(y��ng)��

�c�F�������˹��쾰��Ȼ��ͬ��Ħ������ʼ�K����������Ȼ�������c��η֮����ÿһ�����ĵ���^�̣�����һ�����c��Ȼ����Ȍ�Ԓ��ˇ�g�҂�협�ɽ����������Ȼ�������cɽ�w�ڞ�һ�w���γ�һ�N���ص�ˇ�g���^���@���H��ˇ�g��(chu��ng)���Ă���ɾ������nj���Ȼ�ij�߶Yٝ���w�F������c��Ȼ���C����������Ը��������Ħ������ˇ���ò�˥�Ī�������������

�|����Ħ������չ��δ����ƪ

�|���ijɹ����`��Ħ�������@һ���ϼ�ˇ�ɹ� ���ͻ��Ҳ����ˇ�g�Ă����c�l(f��)չ�_���ˍ��µĵ�·��չ��δ�����|�����^�m(x��)���Ħ������ˇ�I��������Ӵ��о��c��(chu��ng)���������Ƅ��@һ���ϼ�ˇ���r�����F���ߌӴεİl(f��)չ��

�S���Ƽ����w�ٰl(f��)չ��Ħ������ˇӭ����ǰ��δ�еęC���c����(zh��n)���F���Ƽ��ֶ����� 3D ��ӡ��̓�M�F����VR���������F����AR��������Ħ������Ą�(chu��ng)����չʾ�c���o�ṩ�˸�������ԡ�ͨ�^ 3D ���輼�g��ˇ�g�҂��܉���Ӿ��ʵ؏��ƺ�߀ԭ�Ŵ�Ħ������ļ���(ji��)������ 3D ��ӡ���g�������������߾��ȵ�����ģ�ͣ����̄�(chu��ng)���ṩ���������� VR �� AR ���g���^���������R�侳�ظ���Ħ�������ˇ�g���������F��Խ�r�յ��Ļ��w�@Щ�¼��g�đ��������H�܉�����Ħ�������ˇ�g���F����߀����������c�l(f��)չע�돊�������

������Ʒ���F��Ħ�������ˇ�g�p��

����f�Ŵ���Ħ������ʯ���� ���vʷ���z�E������ô�|���t�� �������Ă��еء������ărֵ���H�����جF��ʧ���ļ�ˇ�������ڞ�Ħ������ˇ�g�Ă������B(y��ng)����һ���Ĺ������ږ|���Ą�(chu��ng)���F��У����Џ���Ħ������ʮ����Ϲ�����Ҳ�Ю��I(y��)�����gԺУ�����p�OӋ�����Ϲ��������Լ����յļ�ˇ���o�������ڽo���p������������Д��rʯ���|�������ʹ�Â��y�ĵ�̹���������{��V����ϵȣ������p�˄t���F�����OӋ���������ֻ����g���뵽Ħ������������������ 3D ��ģ���gģ�M����IJ��������ßo�˙C�����±ڵĽY�������y��ˇ�c�F���Ƽ����F���������ں���

�|���Ĵ�����Ʒ���ˇ@���^ֹ��170�����P���Դ���ʯ�̞��r����������Ȼɽ�w����������ɡ����^�L24������32.7�����쌒4.5�����l(f��)��115�w���w�wֱ���_1�����_����10.2�����^�Ϸ����������`�ӱ��档�@���P��������]����B(t��i)��Ԕ�����P��ɽ��֮�g���·����������V�f��ǧ��ķ���

�ږ|�����f�،m�������_51��ˎ����ΡȻ�������ԡ�������߶���վ�𡱵��������ɞ���ˇ�g�c��Ȼ���^���ڵĵ䷶���@��������r������ښ�ݻֺ�Ķ��������[����Խ�r�յ���ʥ���¡�

ˎ�����ڷ�̽����О顰�|���������硱�Ľ������γ��������ļ��ࡢ�n��F��������ʮ����Ը���Q���|�����@���������mδ�ւ��y�������s���ΑB(t��i)����(ji��)���f��������������x���ݰl(f��)�C�������ǻۈA�M��������Ԣ����������¼y���ް��������oס���ġ����܌W��

ͬ�����f������ͨ��33�����IJ���������������Ķ����������@�������ԭʯ��ֱ�ӵ�̶����������������ɽ�з�

�@Щ���������Ħ�������g���y�ȘO������ԭ������������һ�γɹ����p����ԭʯ���o�����a�����˽����x���I(y��)�����y����������λ�ı�����ֻ�ܑ{���X������ֻ����ϵ�K���ҿ����I(y��)��

�|������ֹ�� �������^�������� ����B(t��i)�Ļ���

�ږ|�������҂������IJ��H��һ�� ������Ħ���������^��������һ�N�Ļ��������c���m(x��)�������V�҂������y��ˇ�ā������oֹ�� ���z�E�������ǿ����ڮ������l(f��)���C�� ����B(t��i)�Ļ�����ֻҪ�҂��đѾ�η�����ڄ�(chu��ng)�£������@Щ���ϵļ�ˇ���h������ȥ�����˹��c��Ȼ�Ľ����У����������P�����c�����Ĺ�����

ͬ�r��Ħ�������������F���Ļ��z�a���䱣�o�c���й������P��Ҫ���|���ijɹ����������^(q��)�_չĦ�������o�c���d�����ṩ�ˌ��F�Ľ��b��δ������Ҫ�������W�g������������Լ����g������ͬ�y����������ȫ��λ�����Ӵεı��o�����wϵ���ӏ���Ħ������ˇ���о����˲����B(y��ng)�������ƏV���@һ���ϼ�ˇ���r���õ����õĺ��o�c�������^�m(x��)�`�ų�ҫ�۵Ĺ�â��

����u�����F��ɢȥ���|����Ħ��������ꖹ������l(f��)��������Щ������±��ϵķ������е�Ц����������е��]Ŀ��˼���е��ֳַ������·����V�f��ǧ��Ĺ������������H��ˇ�g�Ľ����������Ļ����d�w ���� ���d���Ї�Ħ������ˇ�g��ǧ���}�j�����d�����y��ˇ�Ľ��Ă��������d�����c��Ȼ���C��������������������ҕ���� ������

��������

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)