���zӰ�ărֵ�����vʷ��˲�g�����f�挍������

���ݟo

2025.3.23

����

���zӰ����һ�Nҕ�X������ʽ�����Q���ԁ�����ӛ䛚vʷ�����f��Ϣ��Ӱ푹���ݛՓ����l(f��)�]�������������������ͨ�^�R�^���F(xi��n)�������˲�g������(f��)�s������F(xi��n)�����vʷ�¼������������Y(ji��)��һ�����o�B(t��i)��ӑB(t��i)�ĈD�����x���^��ֱ�^��ҕ�X�w����̵���й��Q�����Č������zӰ�Ěvʷ�l(f��)չ��������ܡ�ˇ�g(sh��)�rֵ�Լ���������(zh��n)�ȶ����Ƕ���̽ӑ�䪚�ض����h(yu��n)�ărֵ��

һ�����zӰ�Ěvʷ�l(f��)չ����ӛ䛹��ߵ����׃����Ƅ���

1.1 ���zӰ����Դ�c���ڰl(f��)չ

�������Ӱ֮�ȡ���Valley of the Shadow of Death����1855�����_�ܡ����D

���zӰ�Ěvʷ�����ݵ�19���o(j��)���~���S���zӰ���g(sh��)�İl(f��)�����ռ����zӰ���_ʼ���R�^ӛ䛑�(zh��n)��������¼����ճ����������1855�꣬Ӣ���zӰ���_�ܡ����D��Roger Fenton���ڿ����ׁ���(zh��n)�����Ĕz����Ƭ�����J(r��n)������������������zӰ��Ʒ֮һ���@Щ��Ƭ���Hӛ��ˑ�(zh��n)���Ě�����Ҳ�h(yu��n)�ںĹ�����һ��ͨ�^�D���˽�ǰ�����挍��r��

20���o(j��)����С�����C(j��)�İl(f��)����ӡˢ���g(sh��)���M(j��n)���M(j��n)һ���Ƅ������zӰ�İl(f��)չ��1925�������R����˾�Ƴ���35���ױ�yʽ���C(j��)��ʹ�zӰ���܉���`��ز��ӑB(t��i)�������@һ�r�������zӰ��u�ɞ���s־����Ҫ�M�ɲ��֣����硶�����Life���͡��r������Time�����s־ͨ�^�������zӰ��Ʒ�����ˏV�����x��Ⱥ�w��

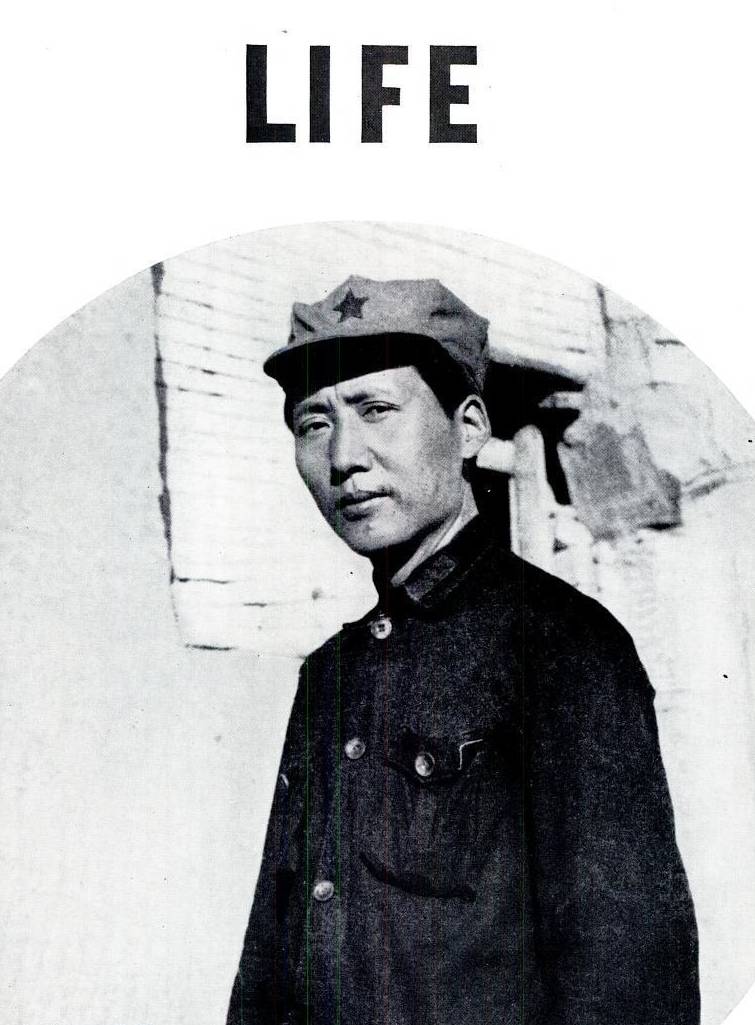

1937��1��25�յġ�����s־�Ͽ�����ë�ɖ|������Ӱ��

�@�����P(gu��n)�й���Ӱ���״γ��F(xi��n)�ڡ�����s־��

�����Α�

1.2 ���zӰ�c���׃��

���zӰ���H��ӛ䛚vʷ�Ĺ����������Ƅ����׃�����Ҫ������20���o(j��)���~�����zӰ��ͨ�^�R�^��¶�����������(zh��n)�������ͷN����ҕ�Ȇ��}�����l(f��)�˹����ďV���P(gu��n)ע���Є���������Խ�ϑ�(zh��n)�����g���zӰ���S���ᣨNick Ut���Ĕz�ġ���(zh��n)���е�Ů������1972�꣩չ�F(xi��n)�ˑ�(zh��n)����ƽ��Ě���Ӱ����@����Ƭ�ɞ鷴��(zh��n)�\(y��n)�ӵ���Ҫ������������������Խ�ϳ�܊���M(j��n)����

����(zh��n)���е�Ů������1972�꣩�S���ᣨNick Ut���Ĕz

���⣬���zӰ�����(qu��n)�\(y��n)����Ҳ�l(f��)�]����Ҫ������1963�����zӰ���Ƞ�������ɭ��Bill Hudson���Ĕz�ġ������c������Police Dog Attack��ӛ��������������R�ݲ������о����þ�Ȯ��������ʾ���ߵĈ������@����Ƭ���l(f��)��ȫ��������(n��i)�đ�ŭ���Ƅ������(qu��n)������ͨ�^��

�������zӰ��������ܣ����f��Ϣ��ӛ䛚vʷ�c����ݛՓ

2.1 ���f��Ϣ��ҕ�X���������

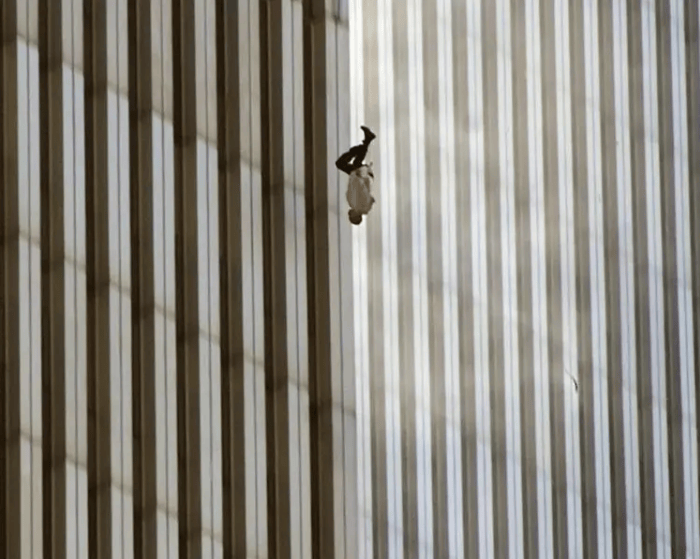

���zӰ�ĺ��Ĺ���֮һ�ǂ��f��Ϣ���c���ֈ����������zӰͨ�^ֱ�^�ĈD��ʬF(xi��n)�¼����P(gu��n)�I˲�g��ʹ�^���܉�Ѹ�������¼��ı��|(zh��)��������2001�ꡰ9��11���¼��У��zӰ������¡�������Richard Drew���Ĕz�ġ�������ˡ���The Falling Man���������Q(m��o)���ĵ����rһ�����ӏĸߘ����µ�˲�g���@����Ƭ���Hӛ��˞�(z��i)�y�đK����Ҳ���l(f��)�˹������ֲ����x�����Ե���̷�˼��

��������ˡ�����¡�������Richard Drew���Ĕz2001

2.2 ӛ䛚vʷ�����̕r�g��Ҋ�C��

���zӰ�ǚvʷ��Ҋ�C������ͨ�^�R�^ӛ����ش��¼���˲�g��������ṩ�����F�Ěvʷ�Y�ϡ�������1945�꣬�zӰ���̡��_ɭ������Joe Rosenthal���Ĕz�ġ���Ǎu���졷��Raising the Flag on Iwo Jima��ӛ�����܊��̫ƽ���(zh��n)���еĄ����r�����@����Ƭ���H�ɞ����(zh��n)������������Ҳ���V�����ڼo(j��)��ͽ��������

����Ǎu���졷�̡��_ɭ����1945

2.3 ����ݛՓ��Ӱ푹����J(r��n)֪�c�Є�

���zӰ���Џ�(qi��ng)���ݛՓ����(d��o)������ͨ�^�x���Ĕz��������(g��u)�D�ͽǶ����zӰ�����Ԃ��f�ض����^�c����У��Ķ�Ӱ푹������J(r��n)֪���Є���������1993�꣬�zӰ���P�ġ����أ�Kevin Carter���Ĕz�ġ����I���K������The Vulture and the Little Girl��չ�F(xi��n)���K��������һ���l���ă�ͯ��һֻ�d���Ĉ������@����Ƭ���l(f��)��ȫ��?q��)��������ĵ��P(gu��n)ע���˵����xԮ���ĺ�����

�����I���K�����P�ġ�����1993

�������zӰ��ˇ�g(sh��)�rֵ��ҕ�X�Z���c��б��_(d��)

3.1 ҕ�X�Z�ԵĪ�����

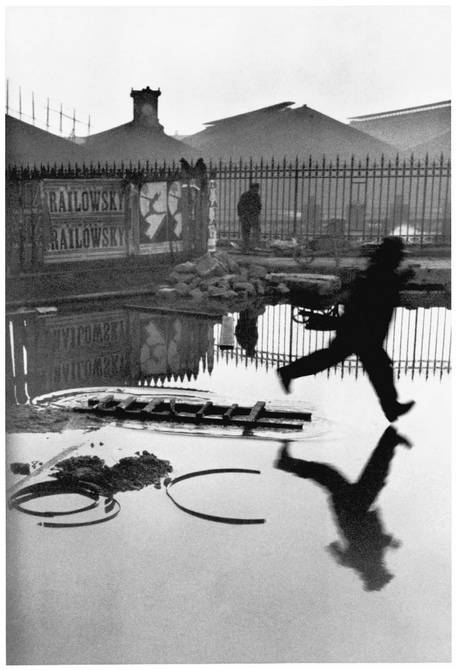

���zӰ���H����Ϣ���d�w��Ҳ��һ�Nˇ�g(sh��)��ʽ����ͨ�^��Ӱ����(g��u)�D��ɫ�ʵ�ҕ�XԪ���f��к�˼�����������zӰ�����������ٰ�-�����ɣ�Henri Cartier-Bresson������ġ��Q����˲�g����Փ��(qi��ng)�{(di��o)���zӰ����Ҫ����ǡ��(d��ng)?sh��)ĕr�C(j��)���¿��T�����¼��ĸ߳��ͱ��|(zh��)��������Ʒ��ʥ������܇վ����Behind the Gare Saint-Lazare��1932�꣩ͨ�^����Ę�(g��u)�D��ӰЧ����չ�F(xi��n)�˰�����^һ���������Sˮ�ӵ�˲�g���@����Ƭ���u(y��)�����zӰ�Ľ�(j��ng)��֮����

��ʥ������܇վ�����������ٰ�-������ 1932

3.2 ���_(d��)�c�����P(gu��n)��

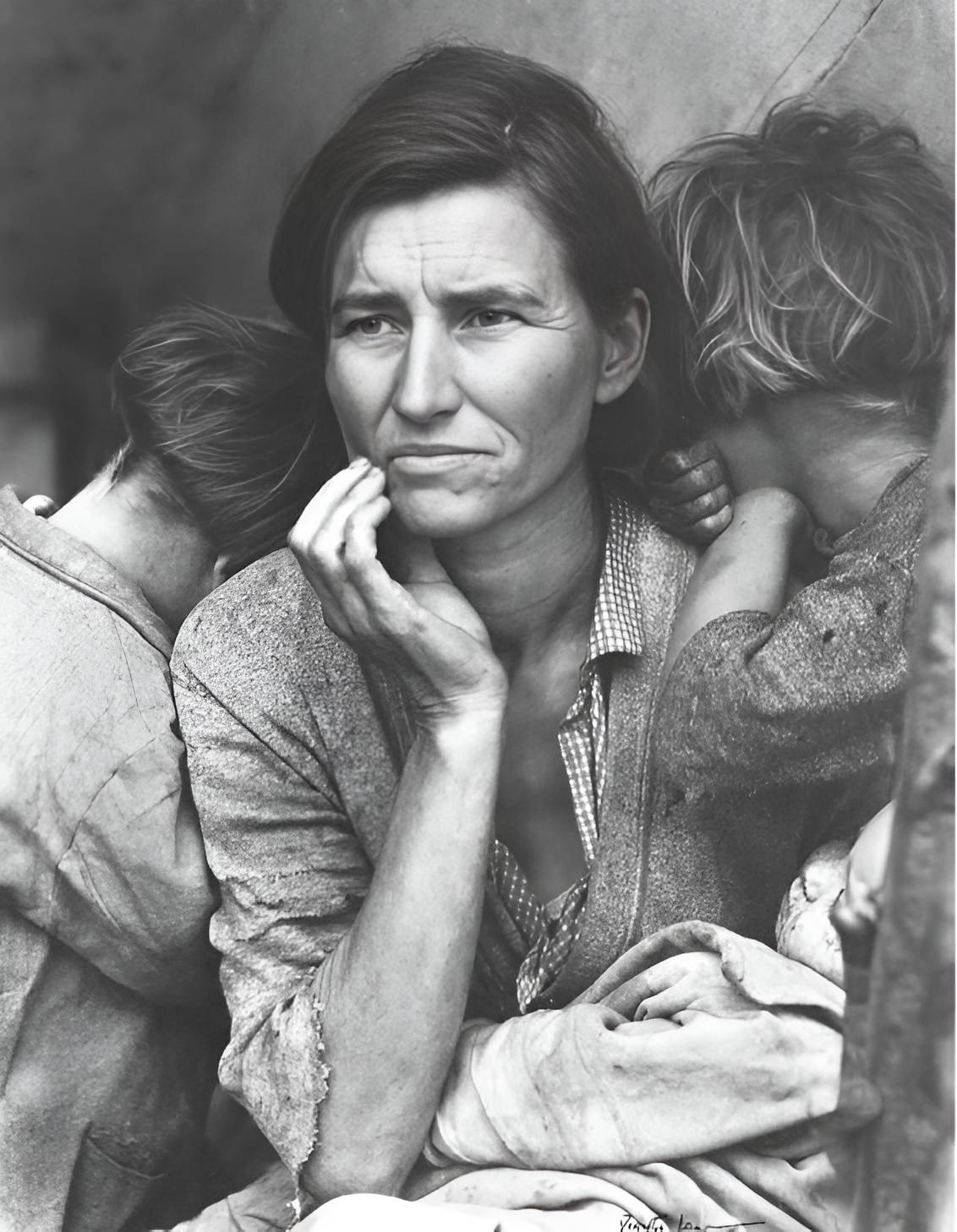

���zӰͨ�^�R�^���f�����У������^���Ĺ��Q���������zӰ�����}���I���m��Dorothea Lange���ڴ�ʒ�l�r���Ĕz�ġ�����ĸ�H����Migrant Mother��1936�꣩չ�F(xi��n)��һ��ؚ��ĸ�H�����ĺ��ӂ����������@����Ƭ���Hӛ��˴�ʒ�l�r�������r(n��ng)���������Ҳ���f�ˈ��g�cϣ���������

������ĸ�H��

�ġ����zӰ�Ă�������(zh��n)���挍���c����؟(z��)�ε�ƽ��

4.1 �挍���c���^��

���zӰ�ĺ��ărֵ�����挍����Ȼ�����ڔ�(sh��)�ּ��g(sh��)�߶Ȱl(f��)�_(d��)�Ľ�������Ƭ�Ĵ۸ĺͲٿv׃�����l(f��)�������@�����zӰ���挍������ˇ�(y��n)������(zh��n)��������2006�����zӰ�����~�¡�������Adnan Hajj��������ۑ�(zh��n)�����g�Ĕz����Ƭ�۸Ķ����l(f��)���h����K�����ء��@һ�¼������҂������zӰ����횈����I(y��)�������_����Ƭ���挍�ԺͿ��^����

4.2 �[˽��(qu��n)�c��������

���zӰ��ӛ��¼���ͬ�r��Ҳ�����ַ������[˽���zӰ����Ҫ�ڹ��������c�����[˽֮�g�ҵ�ƽ����������1997�꣬�zӰ��˹�e���������أ�Spencer Platt���Ĕz�ġ�����������֮������The Death of Princess Diana�����l(f��)���P(gu��n)���[˽��(qu��n)�������ɵďV��ӑՓ���@һ�¼���ʹ��������ҕ�zӰ�������ƶ����Ӈ�(y��n)����ИI(y��)Ҏ(gu��)����

�������zӰ��δ�������g(sh��)׃���c�rֵ����

5.1 ���g(sh��)׃��ęC(j��)���c����(zh��n)

�S�������֙C(j��)���罻ý�w���ռ������zӰ���T��������κ��˶����Գɞ����Ă�������Ȼ�����@Ҳ��������Ϣ�^�d���|(zh��)������R�Ć��}�����I(y��)���zӰ����Ҫ�����������g(sh��)ˮƽ���m��(y��ng)�µĂ����h(hu��n)����������̓�M�F(xi��n)����VR��������(qi��ng)�F(xi��n)����AR�����g(sh��)�đ�(y��ng)�Þ����zӰ�ṩ���µĿ����ԣ�ʹ�^���܉����R�侳���w����¼���

5.2 �rֵ�����c���؟(z��)��

�oՓ���g(sh��)��ΰl(f��)չ�����zӰ�ĺ��ărֵ�����挍�ԡ����^�Ժ������P(gu��n)�ѡ���ʼ�K��׃���zӰ����Ҫ�����I(y��)���������R�^ӛ��挍�����f������Ƅ�����M(j��n)����������2020���¹����鱬�l(f��)���g��ȫ�����zӰ��ͨ�^�R�^ӛ����t(y��)�o(h��)�ˆT�����ߺ���ͨ������@Щ��Ƭ���H���f��������挍��r��Ҳ������ȫ��F(tu��n)�Y(ji��)���ߵĹ��Q��

���� �z

���zӰ����һ�N���ص�ҕ�X������ʽ����ӛ䛚vʷ�����f��Ϣ���Ƅ����׃��ͱ��_(d��)�����з�����в�������ărֵ�������H�ǚvʷ��Ҋ�C������������M(j��n)�����Ƅ������ڼ��g(sh��)����׃��Ľ��죬���zӰ����Ҫ�����I(y��)���������к��ărֵ�����R�^���挍�����f�����������������M(j��n)��ؕ�I(xi��n)����������zӰ���_���ء�������Robert Capa�����f������������Ƭ���������������㿿�ò�����������zӰ�ărֵ������Դ�ڌ��挍�ğo�ӽ��͌����Ե���̶��졣

���zӰ���ڔzӰ�������^�܄�����ȡ�Q�ڌ���˲�g�l(f��)�����¼��`�����ٵķ���(y��ng)��������˲�g�r�C(j��)�İ�����������(zh��n)���rӛ���龫�ʵĕr�����@���S�������zӰ���������������

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)