ˇ�g(sh��)�_�����hκ�ϱ����D���еġ�̫ƽ����

�������Ї��Ŵ�ˇ�g(sh��)��ռ��(j��)��һϯ֮�����ĝh�����Z��D��κ�x�ϱ����ķ���������������c���������ͷ�̵ĽY(ji��)�������������(j��ng)�v���@����׃����

�Ϻ��������g(sh��)�������������������c��(chu��ng)�£���κƽ�Ǖr���о�Փ�������ƌ��о�Ժ�������ƌ�ʯ�ߞ��о�����̽ӑ��(sh��)�����缉�����ڹŽz�I֮·�϶����ײ�c�ں��γɵĶ�Ԫ�Ļ��ΑB(t��i)����(ji��)�x��������ͨ�^��������D���ڃɝhκ�x�ϱ����r�ڵ���׃܉�E����ʾ������γɞ����������Ļ��Ľ��R�c��

�ƌ���37�ߖ|��

���h�ŕr���_ʼ��������u���˂����Z�������_ʼ�V�����c�˂������a(ch��n)��������C�����롢��(zh��n)�����Mؕ����֮���M��D�����������x��һ�����Ļ���(n��i)������ǰ���˂�������D����о���Ҫ�����ڝh�����W�߂����H�P(gu��n)ע���˪������Z��D��߀�P(gu��n)ע���˴���D���c�����D��M�ϳ��F(xi��n)���������W�߂�Ҳ�P(gu��n)ע����ʯ�����ڮ��ȷ��ˇ�g(sh��)�еĴ������������ڌ�����������������̥�ȈD��Ŀ��졣߀�в��W�ߌ��йŕr�ڵ���ݛ�D������������������Ԫ�������������Ҳ���ЌW�ߌ�����չ�_�о���

��κ�x�ϱ����r�ڵĴ����о��������Ǵ���D���о����r�������㣬���S�Ǵ˕r�ڴ���D��ֲ���ɢ����͏��s֮�������^�ɝh�cκ�x�ϱ����Ĵ���D�����҂��l(f��)�F(xi��n)���ߵ���������@�IJ�ͬ���h�����Z��D����Ҫ�}������κ�x�ϱ����Ĵ���D�����ڽ�ɫ�������ɫ���Ȟ�������Z��D����������Ҋ���ʱ������ȔM���ɝhκ�x�ϱ����r�ڴ���D���M�з�������M����������D���D(zhu��n)�͵�ԭ����

һ����������еĴ���D��

�ɝh�r�ڵĴ���D�����Z��D���������������^�������T��ȶ�N���w�ΑB(t��i)����ӳ�˴����ڮ��r�ĬF(xi��n)�������о��Њʘ��������Y�x������܊������(zh��n)�ȹ��ܡ�κ�x�ϱ����r���Z��D�mȻ����Ҋ��������(sh��)������p�٣��@���S�c��Ȼ�h(hu��n)��׃�w���������w���Z���Ӝp�����P(gu��n)��

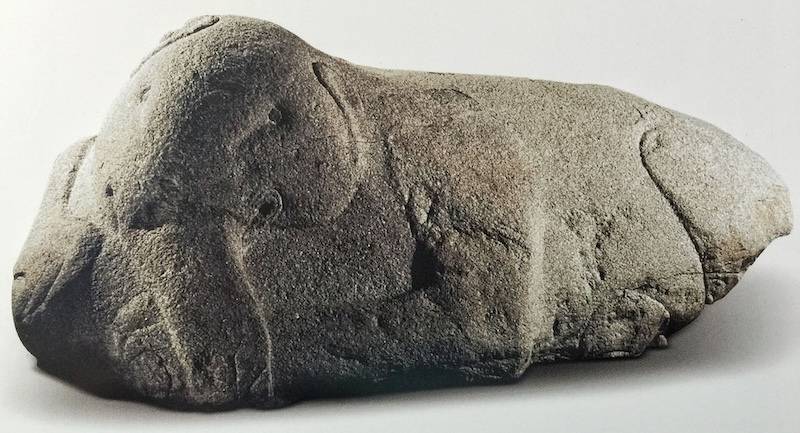

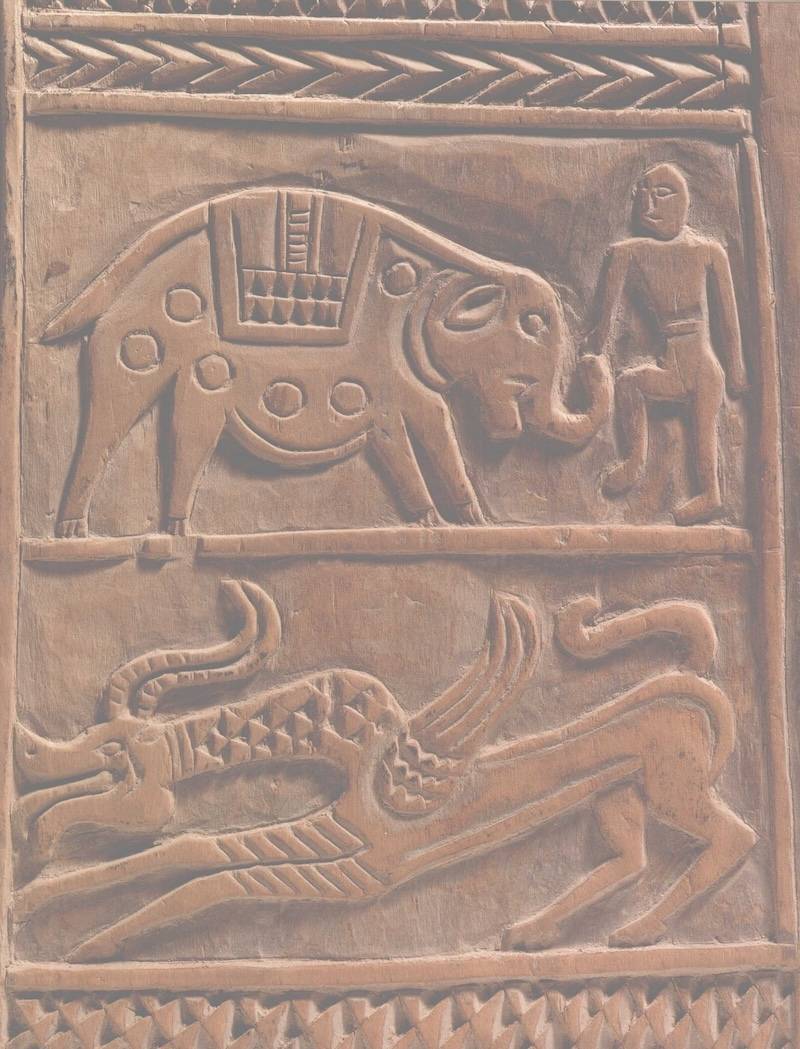

�īI��Ҋ������Z��ؕӛ��ǝh��ەr�ڵġ���Խ�I�Z�����˺��Z��ؕ��Ҋ��ʷ��ӛ�d����ȥ��Ĺ�����Ć��w�P��ʯ�̣��D1��Ҳ��ӳ���@һ������������ǡ��ⷽ��������������һ�N�����DZ�������ʯ�̣�������Ĺ�����o���ȥ��������ū��Խؕ�I��

�D1 ��ȥ��Ĺ�����P��ʯ��

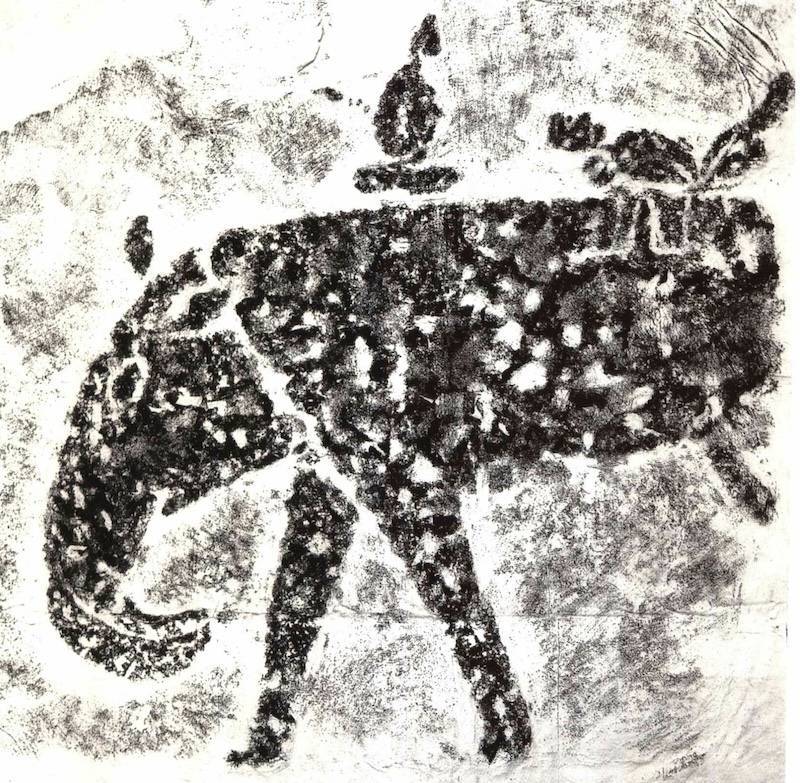

�����Z��߀�����Z��ָ�]�M�Њʘ����ݡ��h��ەr���L�������������m�������С���(sh��)ʮ�ﻢȦ�����hԪ�������һ�Ȧ���F����m����������Ҋ�h�����Ҳ��H��B(y��ng)�٫F��߀�O���Ќ��T�^�p���F�Ĉ��ء��mȻ�@��ֻ�ᵽ���Z��������rδ�L�]���Z���������������Z��D����C���@һ�c����������Ӣ�f�����Ė|�h����ʯ���D2���������҂�(c��)��һ�����ñ�ĺ��ˈ�(zh��)�^�Z�������(c��)��һ�ͻ�����ӳ�����r�����Z���Z���Ċʘ�������

�D2 �������Ӣ�f�����|�h�Z��D

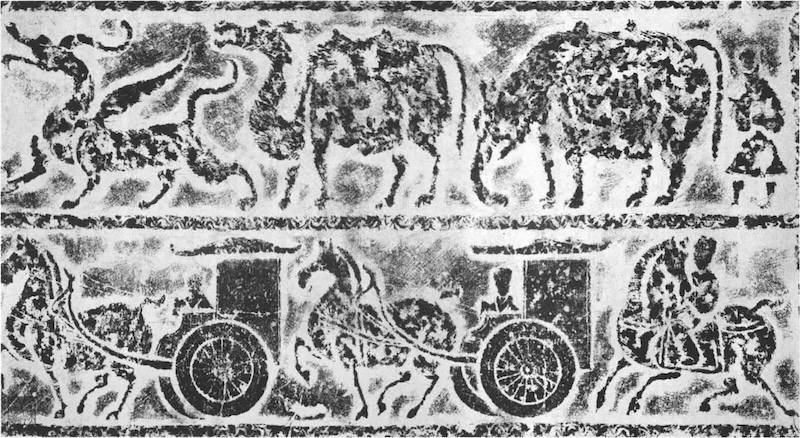

�Z��߀�����ڶY�x���С������ƺӳ�������ç���P�����T��D�������д����L�Ǿ��������ϳ���������һ�˽Y(ji��)��������һ����Ȼ���P���D3����ɽ�|��ɽ�ɳdz����Ė|�h�����ڠ���D���ϲ��L�д�����������²���܇�R���ЈD���D4�����@�ɷ��D����ӳ������������T�˹����������īI��Ҳ��Ҋ����ݛ��һ�~������ͨ��ָ��֮���Oݛ��܇�����������f�S���ڑ�(zh��n)����֮��㡰�Ϲ�������̩ɽ֮�ϣ��{��܇����������������x���ƽ�Ǻ�������Խ�I�Z�����t����܇�{֮�����d�S�T�Ĵ���(sh��)ʮ����ʹԽ���T֮��Ԫ��������{����ͥ������������ݛ��ݛ�Ƶȼ��������ƺ�̎���^��λ����ͨ����������T�ߣ����H���S�����x��۞��C�������������������������ء����������T����ȻҲ���������������ӭ����������֮������t���������ݓ��ģ��ּ�ؐ�����Լ�ؐ����족��

�D3 �����ƺӳ�����ç���P�����T��D

�D4 ɽ�|��ɽ�ɳdz����|�h����D

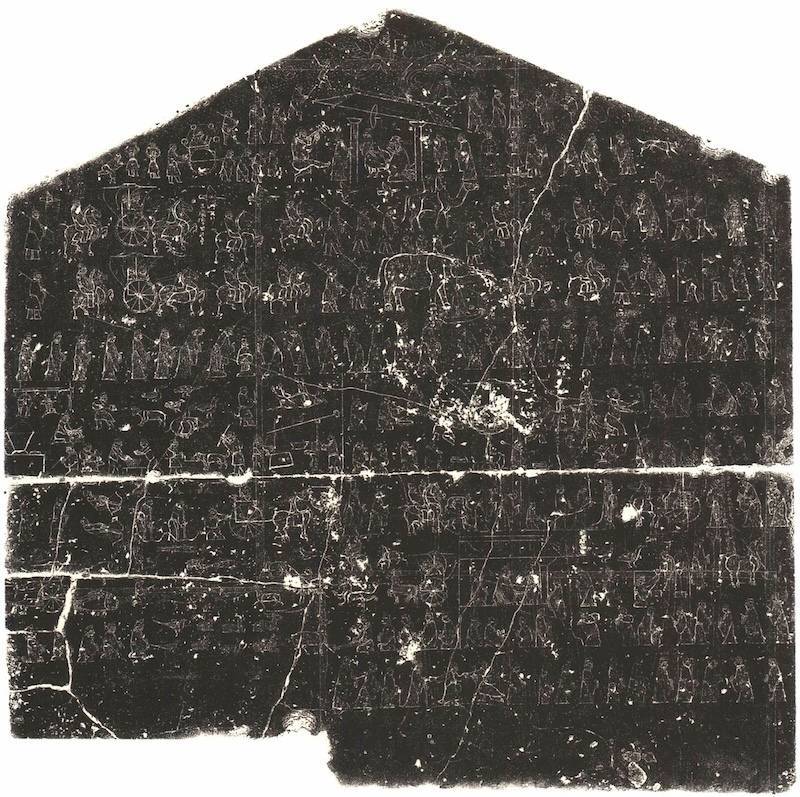

܊������(zh��n)��Ҳ�����F(xi��n)�������Ӱ����ç�r�ھ����(q��)ʹ������ͫF����܊������������h��������ۼo���d��������ç�������ܞ��������ʮ���Ҕ�(sh��)���ˣ����Ԟ�܊�����x�����l(w��i)����ļ��ʿ������w����ǧ�ﲻ�^�������(q��)�T�ͫF����Ϭ��֮�����������䡱���s�|�h�µەr�ڵ�ɽ�|Т��ɽʯ���|�ڮ��D5�����²����F(xi��n)���ҵĺ��h��(zh��n)�����ϲ����F(xi��n)���ij��Ј���������λ���в������M�Ĵ�����������ϳ���������ԓ�D���ܱ��F(xi��n)���Ǒ�(zh��n)�r������Äٰ������龰��ҕ��������ʒ�����c���ܵĽ���֮��(zh��n)����Ҳ�����^����Ͷ���(zh��n)��������������������ԑ�(zh��n)������֮�������ߡ���

�D5 ɽ�|Т��ɽʯ���|�ڮ���

�����@����ǣ�����κ�x�ϱ������Z��D�Ĕ�(sh��)������p������Ҋ�������H�l(f��)�F(xi��n)����Z��D��һ����ūٸ���½������zַ�����ĕx��ľ���T���Ϯ���һ�^���������������ϱ鲼�AȦ�ΈD�����������һ���A����ë������������һ���^��������ƺ���������ǣ��D6�����ЌW���J��ԓ�D����Ё�������ӡ���������ȵص����������������߿�����ӡ���Z���ˡ��½���˹���{�����ı�������y�F�\�а�������վ���������b����A�w��������ū���^�Z�D��ʽ�(j��ng)��ʽ�؏�������ԓ�D��������r�����Ё��������L��

�D6 �½������zַ�����x��ľ���T��

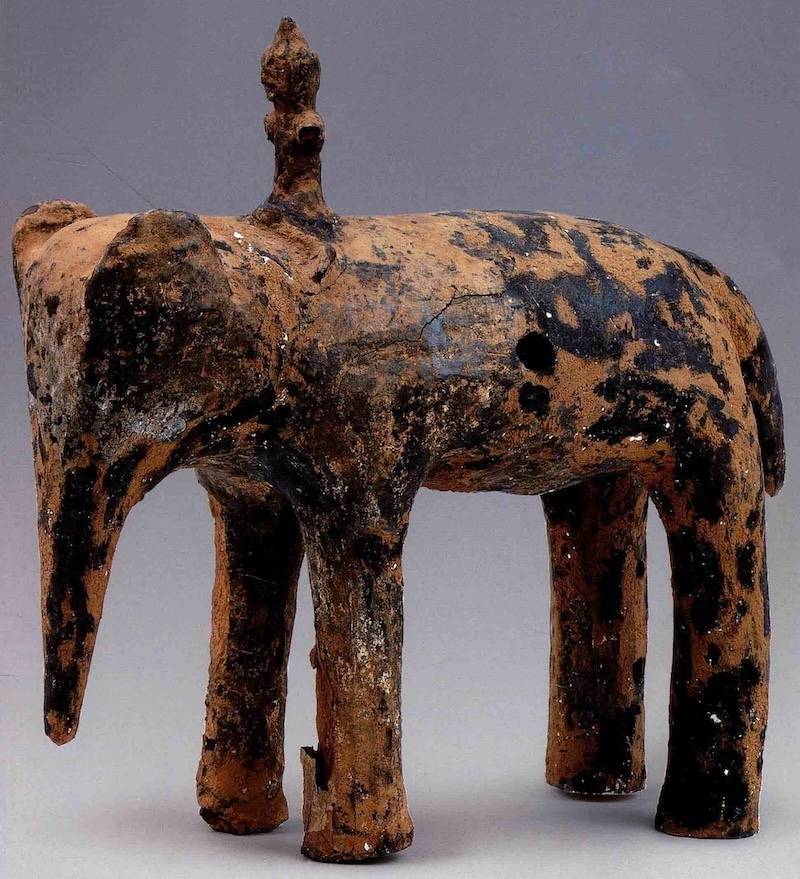

���ƵĿ��\�D���ڱ����r˽���ղ���Ҳ�ɿ�����ԓ�������r�ڵĪ{��ɏ���y�\���Ѓɼ���Ƭ��һ�����������ײ��ֈD������������ؿ�������������ū�^��ɏ�_�¿��С��ҡ����ס���������һ���t��������β���ֈD�����{�y�������С��������ˡ������֘���ꐰٳ���(j��)���M���ˈD����ԭ�����K���݃�(n��i)�A������һ����ūٸ���D7������r������|�x���Εr����������ͣ���������Ȟ�A���Σ�����A�����L��ֱ������β������ı����^ƽ̹�������T��һ�����T�����^�����ñ����Ŀ�߱ǣ��p�ۚ�ȱ�����ȏ���������ǰ�족����Ҋ�T����Ҳ���е��͵ġ����ˡ�������������ɼ��˽���ղص�һ����κ������Ƭ������Ҳ�L���Z��D�������w�ΉѴT�����X�h�������ǰ�����������ɏ���yë����������һ��ɢ�l(f��)�ĺ������ֳ��L�^�����Z��ɽ���߿h����ˮ�l(f��)�F(xi��n)�˶�����κ����༉�M��ʽ����������̖QN����-1�Ė|κ���¿���һ�^�S��Ĵ������L�Ǵ��أ�ǰ����һ�������������D8��������F(xi��n)���ǡ��t��(j��ng)�����oƷ�������o�c����Ĺ�����������������������������@���з��ɫ����

�D7 ���K���݃�(n��i)�A������ūٸ

�D8 ɽ���߿h�|κ������

�h�x�r���Z��D�Ĝp�٣����S�c��Ȼ�h(hu��n)��׃�����P(gu��n)����ȫ��ָ�����؝h�r�ږ|�в��^(q��)����ů��������ƽ������^��s0.24�棻��κ�x�ϱ����r�����|�в��^(q��)�������������ƽ������^���0.4�����ϣ����ʬF(xi��n)�������䣨220��350������ů��360��440�����^�䣨440��530������ů��540��580�����Ă�׃���A��������481��510����^�ǡ�����30�ꡱ��������ƽ������^���1.2�����ҡ�����η������ϲꖹ�ֱ������ϲˮ���������~�Ϲ���ʳ���ʌ���Ϣ�ص�ʳ����ˮԴ���ض������ε�Ҫ�dz�����������ԭ����D(zhu��n)��֮�H��������u���w���˻������ϵ��L�������������h�ĵ^(q��)���ğ�Ȼ��ָ�����������ڕx����ǰ��Ұ��������L���Ա��L�ڗ�Ϣ���Ժ�t���ڽ��ϡ���

�\Ȼ�����������30�ꡱ�g���]���Z��ؕ��ӛ�d���M����ƽ���꣨509���Ї��}����֪����κ�I���������˕r�����[Ó������30�ꡱ�����ǝhκ�ϱ�����Ȼ�h(hu��n)����׃����ʹ����Ļ�ӷ�����u���ˣ��Z�����S֮�p��������֮����ԭ������ϡ����Z��D��Ȼ��u˥�������H���؝h���ϱ������@�ӵ�׃�����������ĩҲ����ˣ����Ƴ���������ů����(zh��n)�y�p�������ҳʬF(xi��n)���_�Ű��ݵ�ʢ�������������Z��D���������������D����аl(f��)չ����ĩ����ٴ��D(zhu��n)�������H�Z�������u�p�����Z��ؕҲ����ǰ����Ҋ���?q��)�����ֲ��ʹ���D���Ӱ��H�������

�D9 �������{���������y�\

�D10 �����h(hu��n)����¹��ȸ�y�\

���⣬��̎�z�I֮·���ĵ؎����½����ຣ�����˶�������r�ڵĿ��\�������b�����y�D������˹���{�����Ŀ��\���b���һ��ˮƽ���Q�Ĵ�������Ǵ�����������а��d�����m��ˮ�����Ŀ��\���Ќ��{����y��߀�Р��y���D9���錦�{�����y�\���@�����\���g�齨���c���������F(xi��n)�Ŀ�����һ������ӵ����ͣ��ɂ�(c��)�����������P�{��������M�D�������߀������ġ������������F(xi��n)���ǽz�I֮·�ϵĺ������D10���h(hu��n)����¹��ȸ�y�\��ÿ�M�h(hu��n)��(n��i)���Ϸ����Ѓ�ֻ��������Ĵ������D11��F�(li��n)�������\��ԓ������Ƭ�\�p�Ӷ�����ÿƬ�\Ƭ�Ͼ�����һ�M�D����ͬ��(j��ng)���B�m(x��)�ľ���Ȧ��Ȧ��(n��i)�y����϶������Ξ�����T��

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)