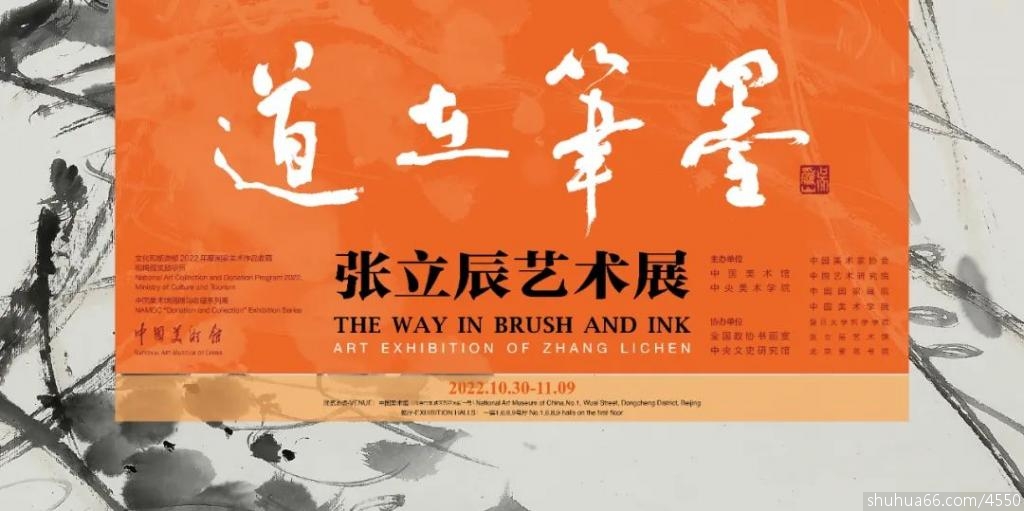

11��3�����Ї����g(sh��)�^��ٛ�c�ղ�ϵ��չ�����ڹPī����������ˇ�g(sh��)չ�����Ї����g(sh��)�^�_Ļ���˴�չ�[���Ļ������β�2022��ȇ������g(sh��)��Ʒ�ղغ;�ٛ�����Ŀ�����Ї����g(sh��)�^���������g(sh��)�W(xu��)Ժ���k��ȫ�����f(xi��)��������������ʷ�о��^���Ї����g(sh��)�҅f(xi��)�����Ї�ˇ�g(sh��)�о�Ժ���Ї����Ү�Ժ���Ї����g(sh��)�W(xu��)Ժ����(f��)����W(xu��)�܌W(xu��)�W(xu��)Ժ��������ˇ�g(sh��)�^��������Է��Ժ�f(xi��)�k��

ȫ�����f(xi��)��ί���Ї����g(sh��)�^�^�L���Ї����g(sh��)�҅f(xi��)������ϯ�Ǟ�ɽ�J(r��n)�飬�����������Ļ��B�����@Ȼ�ѡ�������桱���侫տ�ĹPī���ɺ;��ʵı��_(d��)��ʽ��չʾ��һ������Ȼ����ˇ�g(sh��)��������Ȼ������ˇ�g(sh��)�����������A�ĄӑB(t��i)�^����

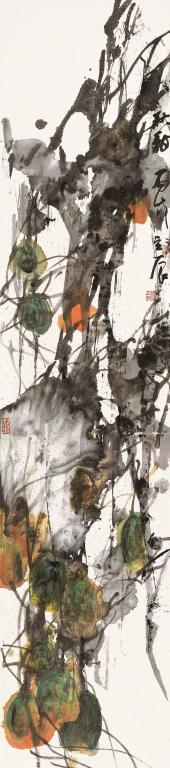

��������1939�����ڽ��K��h����(d��ng)���Ї����⻨�B����������֮һ�����Č�����Ʒ�����������M������һ�����ւ䵭���������e�_һ�����ڂ��y(t��ng)Ʒ��ͬF(xi��n)�����R�Ľ������_�س�һ�N�����¾���ͬ�r����Ҳ��һλˇ�g(sh��)����������(g��u)����һ�����Ї���ˇ�g(sh��)Ҏ(gu��)�ɺ������l(f��)չ�����ϵ�y(t��ng)���������Ї����̌W(xu��)�wϵ��

�˴�չ�[�ԡ����ڹPī�����}��չ������ظ衷�����h(yu��n)�������l(xi��ng)���L(f��ng)����ī���ѡ���ë�ɖ|Ԋ�⡷���m���nͽ�塷��170�����ף�������Ʒ���nͽ�����Լ�30������ף������īI(xi��n)��չ�[ͨ�^�������������������w������ՄˇՓ�����������е������ژI(y��)������傀���֣���ϵ�y(t��ng)���폈�����Ї�����(chu��ng)�����̌W(xu��)���о��īI(xi��n)�Ļ��A(ch��)�������w�ʬF(xi��n)�䪚�ض����ˇ�g(sh��)ּȤ���Լ����Ї��Pī����(chu��ng)�����D(zhu��n)���̈́�(chu��ng)���l(f��)չ������ȡ�õijɾ���

չ�[�ʬF(xi��n)���Ї����g(sh��)�^һ��1��6��8��9̖�d��չ�ڞ�10��30����11��9�գ���һ�]�^����

�����ڹPī����������ˇ�g(sh��)չ��ǰ��

ȫ�����f(xi��)��ί �Ї����g(sh��)�^�^�L �Ǟ�ɽ

�Ї����B���ԡ�������桱������߾���������������������֮���NҲ��

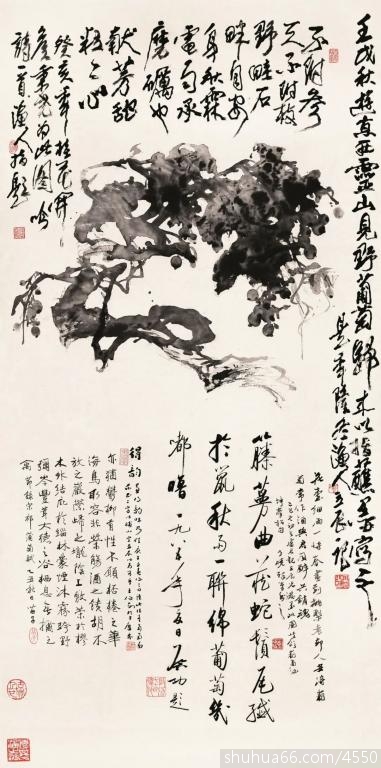

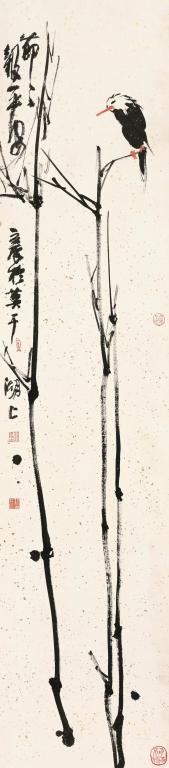

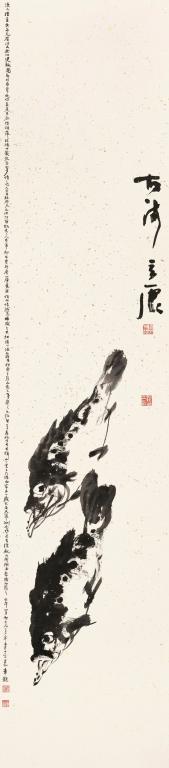

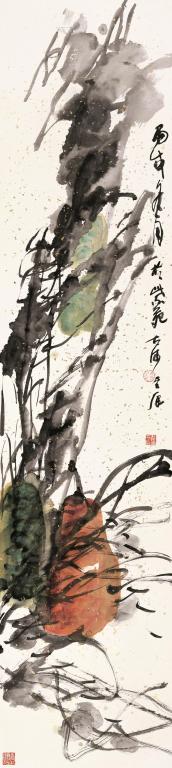

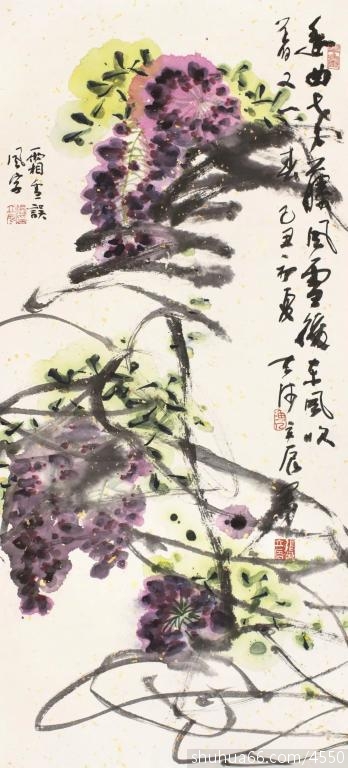

�����Ї����g(sh��)ʷ����ֲ���������h(yu��n)�ű��Ѵ��������������~��������ʯ���������������������L���̮������B��ˇ�g(sh��)����׃�v������Ԫ֮�H������ˮī�d�������B�����F(xi��n)�ˌ������㌑���w�S�������ڂ��_(d��)��Ȼ������Ϣ��ͬ�r����ע���_(d��)����������Ϣ�������������c����ֱ�������cֱ�����`���뻨�B����ʹ�����S�P�������l(f��)�d�¡��Č���ε����^�����B�Q�鲭��Ⱥ������������ҹP������ː����������������S�w�~�S����ˮ�仨�������L���������ٺ��f���n̦��̶���o���Ȅ����������R�����f�����Ĝ�?z��)������@�����ărֵ��

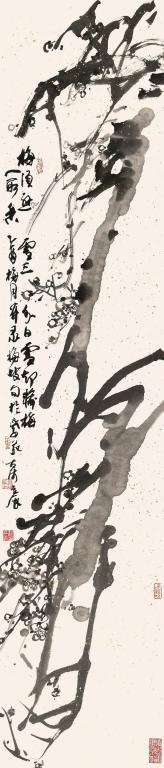

�����������Ļ��B�����@Ȼ�ѡ�������桱���侫տ�ĹPī���ɺ;��ʵı��_(d��)��ʽ��չʾ��һ������Ȼ����ˇ�g(sh��)��������Ȼ������ˇ�g(sh��)�����������A�ĄӑB(t��i)�^�̡���������������ͯ�������ь�һ�������ڻ��B���������A(y��)ʾ��������20���o(j��)30����Ĺ����l(xi��ng)�g��ɽ��Ұ�ܡ��������ֵij��L�h(hu��n)��������P(gu��n)(li��n)������Ԋ��ӛ��������Ʒ�е������}�������ǹʈ@�L(f��ng)��Ļû�������l(xi��ng)���c���������r�ď�����߀�������R��ʯ������۵ȴ����E�����ɞ���ӡ�������������F��ˇ�g(sh��)���w���

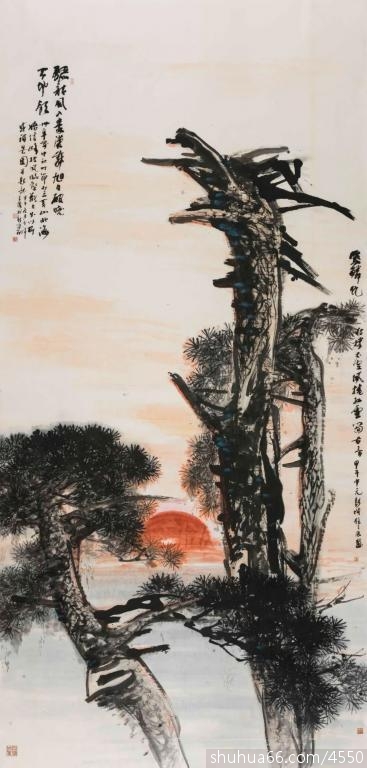

20���o(j��)60������������M���㽭���g(sh��)�W(xu��)Ժ�W(xu��)��(x��)����ֵ����(n��i)ˇ�g(sh��)����d���g(sh��)����֮�L(f��ng)�����f������֮Փ������(y��ng)������Ļ�����׃������������������һ���ڎ�������T�����˕r������������������y(t��ng)�����������Ї����̌W(xu��)�ĸ���������ɽˮ�����B�ֿƽ̌W(xu��)��������Ԋ�~�������c���T�����������ׂ�����ĬF(xi��n)���Ї����̌W(xu��)�wϵ��������۱����ΌW(xu��)��ˇ���O������֮���������Pī�Y(ji��)��(g��u)�c�·����֟o��֔(j��n)��(y��n)�������@Щ���،����ꏈ����Ӱ����h(yu��n)������ע���˚vʷ�Ļ���Ԋ�~���x�������̵ľ��{����ѭ�h(hu��n)�ڲ�Ϣ�������\�������ȿ��F���������������ֺ�����µ�ˇ�g(sh��)�L(f��ng)���c�����Ļ���(d��n)��(d��ng)�ڏ��������ϵ���н�����ĸ��_��֮�����������{(di��o)���������g(sh��)�W(xu��)Ժ���S��������(d��ng)���Ļ���ϯ�������y(t��ng)�Ї����Z�Ե����W(xu��)�rֵ�����|(zh��)�ɡ��挦˹�龳�����������^�˵Ķ�������y(t��ng)�����ڽ̌W(xu��)���Ԃ��y(t��ng)�鱾���ں��ϱ������{�Ž����������������㌑���B�L(f��ng)��֮ͬ�r�������Č����������KȻ�ɼ���

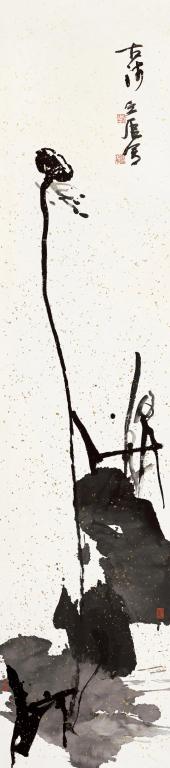

�������J(r��n)�飺���Ї���֮��Ҫ�ڹPī֮������˹���\�����Ї�����֮���������ڹPī���Pī֮���Ї��L����һ��������һ������������f���ΑB(t��i)�ஐ��������Ȥ��������ùPī���������z�����������컯���֮�������Pī��(n��i)�����|(zh��)���p�ؾ������ᰴ�������e���o�����Ϯ�������A�x���ʿɼ����ڹPī�������ڼ���������������ġ��Pī�Y(ji��)��(g��u)���������Ї������y(t��ng)ּ֮?x��)w���˽Y(ji��)��(g��u)Դ����Ȼ�f��֮׃��ͨ�������γ�֮�������ڕ������F(xi��n)֮�����Pī��������A���������峺�����������عŘ�������状������������ۏ��ل������^���w��������̥�й��������Єݣ����_�к�����C�ԏ������`�����

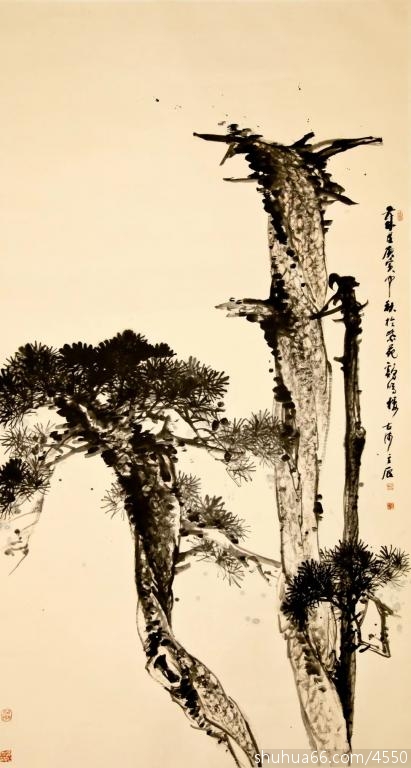

�������ĹPīƷ���������}����ȡ��������Dz��T���R��ʯ���˼���������μ���h(yu��n)������������ùP�ؕ������ԹP��ȡ�����]������ǧ��֮�ݣ����l����������������������������̫̓���[�[Ȼ�䌍���Ρ�����P�ɮ�֮ǰ��������Ȼ�����������\ī��P���ֱܵ��棬ֱ�_(d��)������⾳��̎��ǡ���������Ȫ���¡����ԣ����h(yu��n)�^��ݣ���ȡ���|(zh��)��������ī���й�������������������֮�����ڰ�֮�gҊ���������^������ˮ���҃Aˮ���_�죬ī�Ǟ��w����ˮ��ī��������ǣ������̝����������죡��Ҋ�����������H�ù�֮����ͨ��֮�������ԕr�������ڝB���o�F��������

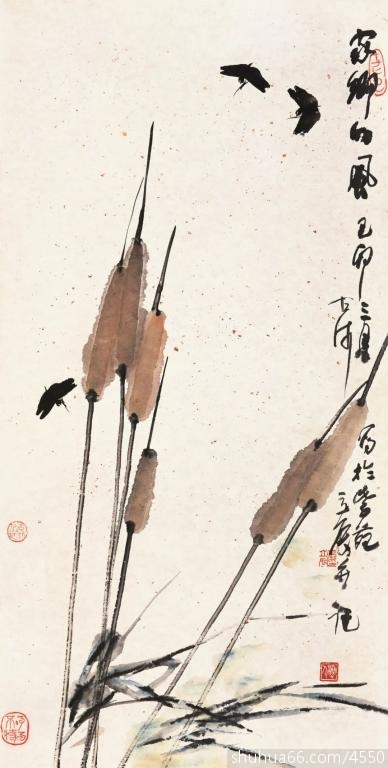

��������ī��Ҋ�L������r����Ŀҕ���R����������(y��ng)����������Ҋ�����������X�����ȵ�������Ҳ�����������^�����c��������PѸ����������h����ī�����֦���~�����ڟ���¶���g���v��(j��ng)�L(f��ng)������Ԛ⹝(ji��)��׃������ֱͦ��֦�~�O��̎�����L(f��ng)���O��̎�t�����R����Ⱥ�ࠎ�w֮�������������Ʈ��ɣ��Բ�֮�����L�������L(f��ng)�ɡ�������ĺ���ī�����ʺɡ����ùP��������ī�������Mȡ��⣬Ȥ�����c����֮�g����ɕr�дT�~���w֮�B(t��i)���r��ͤͤ��ֲ֮�����r�пݶ�ͨ��֮�������L(f��ng)�����������L���������L(f��ng)�������P������������������

�����J(r��n)ͬ���������������⾫�����Ї��Ļ��ĺ��ľ����@��Ԓ��һ����������������֮���������侫������ˇ���F(xi��n)�����������䌏�����Ї�֮�������Į������������c���ˡ��⡱�������B����ͨ���_(d��)��ʎ���D(zhu��n)�����m(x��)��(sh��)ǧ�����}���v�Ï��������⣬��Ԋ퍰�Ȼ���Ї��L(f��ng)������ˇ�g(sh��)�е��w�F(xi��n)�����ı��F(xi��n)�ǻۺ̈́�(chu��ng)���^�̣�����˼���Ժ���ʽ���������ǖ|�����������(y��ng)�������c�҂�������vʷ�����徫��ͬ��(g��u)������ͬ��(g��u)�����a(ch��n)�������������Ϣ��ǰ���������Ї����Ү�(d��ng)���Ї�ˇ�g(sh��)�Ěvʷ�����������о��������|(zh��)��Դ�������{(di��o)���Z�컯�����ƾ������P(gu��n)ע��(chu��ng)���c�������p���w������F(xi��n)������ӵĹ��Q��

�r���M���Pī�S�����������_�¾�������������Ԣ���ڹPī��������Ȼ��

�˵�������

����������(d��ng)���Ї����⻨�B����������֮һ�����Č�����Ʒ�����������M������һ�����ւ䵭���������e�_һ���ڂ��y(t��ng)Ʒ��ͬF(xi��n)�����R�Ľ������_�س�һ�N�����¾���ͬ�r����Ҳ��һλˇ�g(sh��)����������(g��u)����һ�����Ї���ˇ�g(sh��)Ҏ(gu��)�ɺ������l(f��)չ�����ϵ�y(t��ng)���������Ї����̌W(xu��)�wϵ��

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)