�t�W(xu��)���X�f���t�lj�������̓̓����

�t�W(xu��)�����Ļ��W(xu��)�ߡ�1987����ҕ�����t�lj��������X��������ҕ�ټ��v����Ŀ���v�^�����ܲ�ѩ�ۡ�ϵ�С�

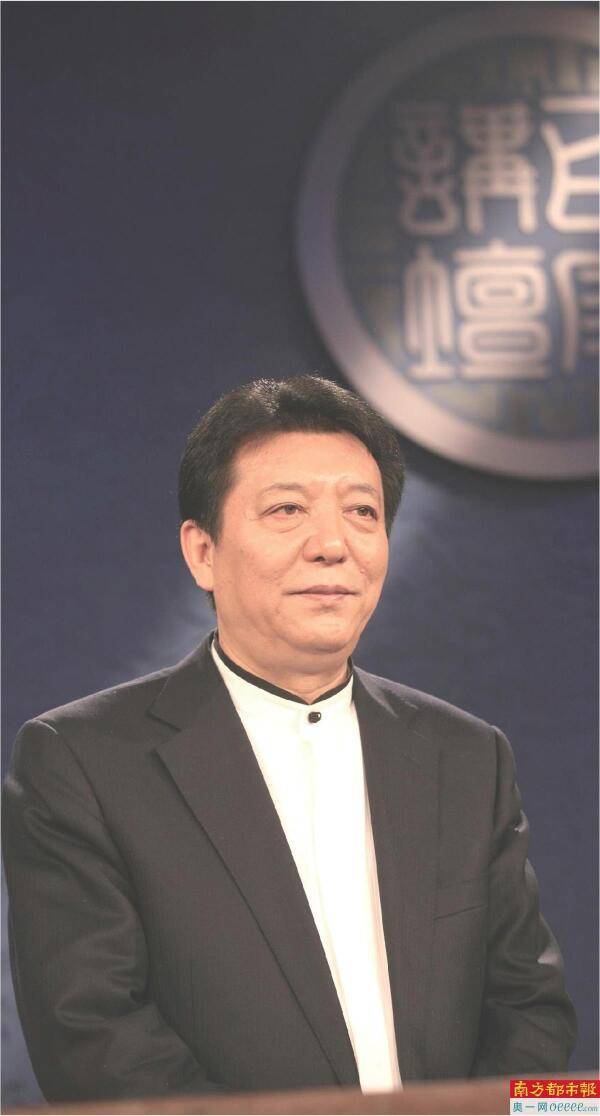

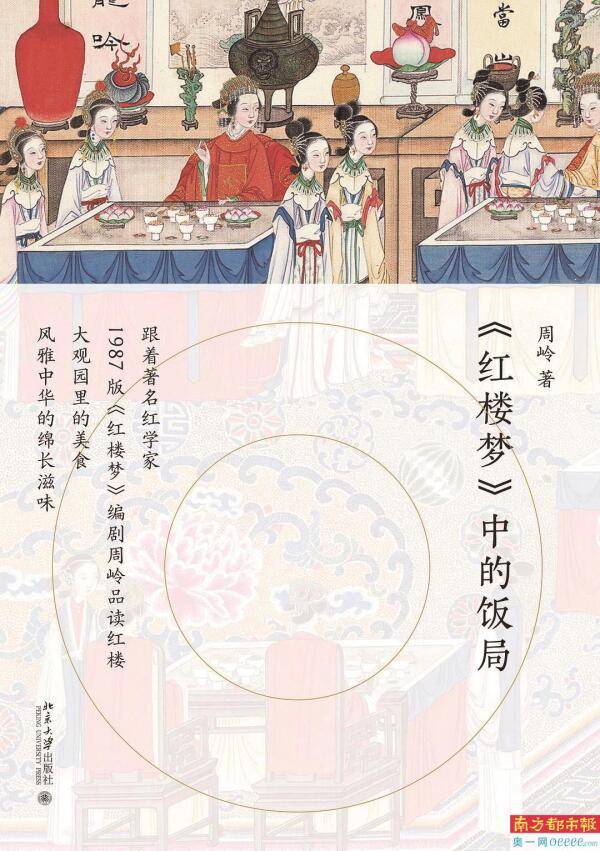

�X�����������t�W(xu��)�����Ļ��W(xu��)����87���ҕ�����t�lj�����������2020�����������Ѯ������(chu��ng)������ý�w�~̖���X�f�t�lj������ö�ҕ�l����ʽ�c�W(w��ng)�ѷ����������x���t�lj������ĵã��IJ�ѩ�۵�֬���S�����������ĸ����m(x��)�������t�lj����T��汾���漰����Ԋ�~���x����(ji��)����(x��)���������������ʘ������������^�s�W(xu��)��������Ҋ������ɷ�Ǿ������@Щҕ�l�õ��˼t�Եğ���������Ҳ���l(f��)���S�����\��ӑՓ��

�����ֹ�����X�f�t�lj����Ѹ��������������}��ϵ�в���������(sh��)ʮ�}��ϵ�������������f�ʳ��ϵ��ҕ�l�����Y(ji��)���顶���t�lj����е�֡�һ�����ɱ�����W(xu��)�����������

���A�ʳ�Ļ�����������ѩ���ڡ��t�lj����Ќ��Z�����ʳ�������ӵĿ̮����oՓ�@����ġ����ߡ������@�Źֵġ�С���~��Сɏ��Ĝ�����Ѧ�̋��ҵ����Z��������߀�������۳ԵĶ���Ƥ���������Jѩ�V�F(xi��n)����¹������(y��ng)���ġ����}�����ѿ������������СѾ�^���Եı̾����Ұ�u���W����֬�Z�������M��ɫζ��ȫ���ھ��������L(f��ng)���������Z�ҹ������f�Ğ��MТ����Ć������������w���߫F�o�治�У��ϱ��L(f��ng)����_���H������?q��)����ꐳ��F���������ҵĵ�ɫ��

�ڡ��t�lj����е�֡�һ�������X���t����ʳһһ����������s�ĹŴ��īI����A(ch��)�����C̓�����^��Դ��������և�`�����Գ��J������ѩ���ڡ����L��̡�һ�һ��֮����Ԣ��һЩ����˼�������㌑��Ʒ����ʳ���������Ҳ؞���ˡ�������r��������o���Еr��߀�o�����܌W(xu��)����������������������t����������ġ����ߡ����䌍������������һ���ˣ����ٲܹ������x���t�lj�����e��ֻ�����Ų��������ߵġ����ƹP�������Ի�

�����Ї��Ĵ�����֮һ�����t�lj�����������������������Ϣ��������������(d��ng)����һ����t��������һ�����ֺ���ͨ�xԭ�������Xϣ��ͨ�^�����t�lj����е�֡�һ�����ԡ��Ժ��昷���������c������(d��o)�x���ط�ԭ����

���x�@�����Ǟ������x���t�lj������x���t�lj����Ǟ����x���Ї������X���϶�ӛ�߱�ʾ��

�LՄ

�ʳ�Ļ��ǡ��t�lj�������s�W(xu��)

�϶�:ՈՄ?w��)����������t�lj������֡�һ���ij��ԡ�

�X:���t�lj�����߅������ʳ�����÷dz����ʡ���̓�Ќ����г�Ʒ����ʳ�ģ������б����в������߀�и��N���ӵ��Α��������N�Ͳ�ƾ���̫�S����!�����@������茑��ȫ���ѩ�ی��@��������ּ���С��o������o(j��)�ɿ����o�������ɿ�������������ijһ��������Ҳ��������ijһ���ط����h��Ԫ�������|���ϱ�����������������@�����������@�����ʳ���@�����t(y��)ˎ���@���������ڽ����@�ӣ�����Ҳ���@�ӡ����@���s�W(xu��)��Ҳ������С�f��(n��i)�ݵ��ЙC�M�ɲ�����

�Ї��ˡ�����ʳ���족���Ї����ʳ�Ļ��������КvʷҲ�dzɾ���ߵ�һ���������O��ɽ�����ѡ���ʳ���͡����g(sh��)���������҂��v���v�������ˡ���W(xu��)���Ҷ��������P(gu��n)ϵ�������K�|�������ס�Ԭö�����S�@ʳ�Ρ�����ѩ�۵��游�����ӳ����䛡����Ї����ʳ�Ļ�����������@Щ�Ļ����H�Hֻ�����ڳ����ijԿ��Թ������|�|������������

���t�lj���Ҳ���Ǟ��ˌ��Զ����ԣ����еijԶ��Ǟ��˽Y(ji��)��(g��u)�����������������(w��)����

�Ҟ�ʲôҪ�������t�lj����е�֡��@����?�F(xi��n)���mȻϲ�g���t�lj������˺ܶ࣬���^�����(sh��)���˛]���J����^��β�x�^ԭ�����P(gu��n)�ڡ��t�lj���֪�R���ĸ��N���Ӹľ���Ʒ������

һ�����Ǽt����������һ�����Ǐ��^��β�����x�^ԭ�����˺������@�ͷdz�ì�ܡ�ֻ��һ���k���������V���ϲ�g���t�lj�������ȥ�xԭ�����������ڕr���ĸ�Ĥ���Ļ��Ĕ��ѣ��ö����X�ô��^�в�����߀����ȥ ����������Ҳ�����f���ľ���Ʒ�����ÿ϶��Ǻܾ�ģ���ͬ�r�҂�Ҫ��һЩ���߷��������?q��)�����Ĺ�����ʹ�ô���܉��x�Mȥ��

���f���f��ǧ���T������һ���T���������������t�lj���Ҳһ��������Ă��T�M��Ҳ�����x���t�lj����������}���҂����������T�M���ܶ���̫���ף��Ժ��昷��;���ͺ�������

�϶�:������ʲô���С����t�lj����е���ʳ����ȡ���顶���t�lj����е�֡�?

�X:����úܺã���ʲô���С����t�lj����е���ʳ��?�����ʳ���c�ܾ��ޣ���ֻ�nj����������H�ϳ��˳�߀�������������߅�ж����ھƾ��ϵĊʘ���ӣ�Ĵ��(zh��n)���串��ռ�����������w��������������Ă������@Щ�|��������ʳ�Ͳ��ܺ��w�������������Ǿ�ȫ�M���ˡ������߀��һ����˼������Ȼ�������֡�����̈́e�������ڳԺ��昷��߀Ҫ�����@����߅߀����ЩҪ��ă�(n��i)�ݣ�ͨ�^�@��������Ҫ���һЩʲô�������ͨ�^�@���������ҳ�һЩʲô������߀�У��l��ϯ���@��������ʲô?����Ҫͨ�^�@������һ��ʲô����

̓��(g��u)�����ߺ���ʧ�Ķ���Ƥ������

�϶�:�P(gu��n)�ڡ��t�ǵ�һ�ˡ����������dz����J��ָ�����@���߲���һ�����ó��IJˣ��������������P�Ѳ�ʹ�ܺ���������������@�������dz�����˼��Ҳ�����ŷ����ܹ����ʳ��ʹ��̓���������ַ�����ʲô�����Ԣ��?

�X:�f���t�Dz�������f��������ʲô�Ұ����������t�ǵ�һ�ˡ�?һ�����ĵ�λ����������֪�������������������������(d��ng)�г��F(xi��n)�ĕr����������Z��Ч��(y��ng)���Լ�������̮���������߀��һ�c�dz���Ҫ���������w�F(xi��n)��ѩ�ۡ�������r����١�����ּ���@���˾���̓���Y(ji��)�ϵ��������nj�������Ҳ�����е������߃ɂ��ֽY(ji��)����һ��͛]���������Ǹ��~��������B�d߀��һ�����˽С����߿��u�������������~���uһ�K�����dz��ó����������@������]�и��~���@�������������һ��������ѩ����������@���������϶�������Ŀ�������J���һ��Ŀ�ľ��ǡ�������Ŀ�������߃ɂ���һ���������ע����һ���Ӽ������@��������������ע���˲�������ע���˲˵�������ע���˲˵���������ע��@���˵�Ӱ����Լ����г��@���˵��ˣ����˵�Ŀ�ľ��_������

�ڶ�����ͨ�^�@���ˌ������ѡ��������P���㿴�@�ɂ��ˌ���߀���ˆ�?�����ѵ��Ŀ�Y(ji��)���������P��ɷ�н������x�ߵ��@���ط�ȫ��Ŀ�ɿڴ��������@�����ܲ��С��t�ǵ�һ�ˡ���?�������?һ�cҲ����������������Ӻͳ������¹S���������惺��������Ҫ�����@Щ�|�������������ԺŴɉ��������Եĕr�����ʢ�������ó�����u����һ��͵á�������u�����ǟ����ȡ���������������˰��ˣ��l�����@�ӵijԷ�?���͏IJ�������(d��ng)�����������һ���������g�xЧ����

���Rϣ�صđ���Փ�����ľ����g�xЧ������ѩ�����O�˵����㿴���Ͳ�����㎧��������ѽ�(j��ng)�ܰV�Եĕr������������һ�����ֻ�������һ����������@���Dz����˵�һ�����ֹP��

�϶�:��ȥ�굽�K���^�꣬�l(f��)�F(xi��n)�����۳ԵĶ���Ƥ�����Ӻ���һ���K���^(q��)�ļҳ���(��(d��ng)?sh��)ؽи�Ƥ���?������ā�����@�ɘ���һ���|����?�����@��һ��Ѿ�^��ô��ϲ�g���@����?

�X:����Ƥ�����Ӹ��ض��У��������K��һ�����㽭�ĺ�����һ�����Ծͽк���ǧ��������

�ö�����ǰ���ں����x���ĕr�����W(xu��)У��ʳһ������ÿ�������쎧����������߅��ȥ����������������߅����һ����������ҵĺ���ǧ���������úóԘO����8���X���u���۽z���������ǰ��÷dz��õ���ĸ�u������߅��һ���μ������p�����μ�һ����1ë2���p���ɂ���2ë4������8���X��һ����ë���Һ��ٳ��p�������]�X���Ԃ��μ��Ͳ��e�����@�μ�����ǧ�����ӣ���(d��ng)�r��ǧ�ʰ�����ǧ�ʰ�����߅����һ������Ƥ�����@����Ƥ�������Ǻ���҂��f��ǧ�����ǂ��r���Ǹ���������?ji��){�ĕr������Y(ji��)��һ��Ƥ�������������������ºܱ��ܺóԣ���ǧ���óԶ��������@����Ƥ������߅�����W�����i���W�������_�����������r�S��������һ���r�r�����_���Ǹ��r���������r�r�ʡ��@һ�����������W�����f�ͷdz��ó���Ƥ�����Ƕ���Ƥ���ģ���������ǧ�����ó���Ȼ���ַ����u���ķ۽z������߅���ɿڟo�ȡ�

�ܶ����Ժ����҂����ҕ�����t�lj����ĕr�������������֣�������ҫ�������f��һ��ҪՈ�ゃ��һ������ǧ�����ӣ��Ҳ��������㿴�@�Ŏ���Ĺ�����Ҳ�������

�������X�����ڻ����ԵĶ���Ƥ�������c��ā���������ط��в�ͬ������������҂�Ҫ�Ǐ�(f��)ԭ���t�lj������@�ז|����һ���Ƿdz����£��x��Ҫ�dz��v�����^���������ú���ā����Ҳ��������ǧ����Ƥ�����@������Ƥ����(y��ng)ԓ�����ø�����Ƥ��������������W���͵÷��Ү�(d��ng)��Ե�������߅�����Ǽ���^�ǖ|����

�з����ȱϯ��з�˼�

�϶�:�з���ǾW(w��ng)�j(lu��)�ϼt�Ԃ�ӑՓ������Ԓ�}֮һ�������������ܹ����з���Ŀ����ʲô?

�X:��ѩ�ی��з��߀�Ǟ��ˌ������Ҫ�nj�ʷ���������ߌ�������ַ�������С�f��һ�ӣ�����һ�����Ͱ��@���˽o�������������î�����Ⱦ������һ����������Ⱦ������ذ�һ������o���������@����ӌ����@�������ǂ����������ǂ�������һ������������һ��������һ������Ķ���(c��)�������w������o���������

��ѩ�۵��@Щ����Ӷ��������������P(gu��n)ϵ��ʷ���ƞ�ʲôҪ�k�з��?������� �f���^�@���������_ʼ��Ԋ�������]�s�������X���Լ������|����������ٌ�Ԋ���^�@���a�����@�����@Щ���Z���B(t��i)�Ϳ��Կ�������һ���]���ٷε�Ů���������f���ǡ���Ӣ��韴���������Ҳ�]��̫������ô�����ô�f����

�@�D�з�����Ǿ��ڌ��O��ٝ��֮���_���ˡ���Բ������?��턢���с�������ƽ����ƽ���f�����?Ҳ������������Ҳ���������������������ľͳԎׂ�����������ֻ�ܿ����������ٿ�ʷ����ʲô���F(xi��n)?�з�����к�����ҡ��M�ܷ��_���ԡ��������ط�ֻҪ����ʷ���������Ǵ�Ц���[������ֻ���@һ���ط����f��ʷ�����к�һ�����������ֳ�һ����������һ�����Ă���������ă�(n��i)��̫�S���ˣ���ִֵ�һ���^ȥ̫��ϧ����

�@һ����ă�(n��i)��������ʷ���ƵIJ��������Äe�˵��X�o�Լ���Ę����������ԵĖ|��������ҷ��_����������߅������ζ���@һ�P�����֮�P����ʷ���Ʋ����ѵ�һ��Ҳ�o�������ˡ�������͵��@�ӌ����@�����з������Ҫ��һ��������

���t�lj����Č����P������һ�P���ã�������һ֧�Pֻ���@һ������������һ������һ���ֹ��B�˺ܶ��˺ܶ������������з���Ϻܶ��˵ı��F(xi��n)���P��ı��F(xi��n)����̫̫�ķ���(y��ng)�����ö��dz�������

�϶�:����߀�Ђ����}���з���Ϟ�ʲô�]��з�˼���Ѧ�̋�߀�fҪ���Լ����������ԡ�?

�X:���t�lj���߀��һ�������С����������������t�lj����ĕr���ѽ�(j��ng)��з�˼�������ԭ�Į�(d��ng)�Л]���^���ҕ������F(xi��n)з�˼��@�����Ҹɵ�����ô�f��?�҂������ҕ�����t�lj����ĕr�������Ђ�����Ҫ�Ĉ���������֮ҹ����ʿ�[Ո�Z������������˳�ʲô?���ϛ]�������DŽ�����Ҫ�w�F(xi��n)������Ƿ�ӳ�r��Ė|�������﹝(ji��)���Գ��з�����ҏ������f���^�ÿ���

��Ҫ���з�͵��й������������~��ǰ�Ǜ]��з�˼��ġ�������һ�����С�����־�������m�г��з��������ʲô�Ե�?�mŮ��̫�O(ji��n)�����Lָ������ָ�ׁ���з�����ܰ��з���øɸɃ�����[���������Եú�ˇ�g(sh��)������ĩ���_ʼ�й�����������_ʼ�V��ʹ�������������~������ĕr���������˼Ҽ�Ů�ļފy��߅���ز����ٵ���һ��з�˼���������ô֪���@���µ�?һ���ǿ�������һ�� ����߅�������f�����҂����σɴ����ڱ�������ĕr�g�ܾ�������С�r��� ���˼��f�������Ђ��^�ӽ���ꖘ����nj��T���з�ģ����ǃ����з����з�˼���ÿ��ʲô�ӡ���һ���Á���ʲô���f�ú������

�҂������@����ĕr�����Ҿ����߲��T�f���� �f��һ�N�|����з�˼������@�|���ҁ������Л]�С����ҵ���Ԓ���@һ�D����ҹ��ͺ�����������߲��T��̎���Ҳ��������K���ڱ�����ˇ���g(sh��)Ʒ��˾�ҵ�һ�ף�����Ҳֻ���@һ�����ǜ�(zh��n)��ȥ�����Q(m��o)ӆ�εĘ�Ʒ��������߅�[��������ҿ����Ժ��_�ĵò����ˣ�߀�кö��،��R�^��

����ʲô�з���ϛ]��з�˼�?�����з���ϑ�(y��ng)ԓ��з�˼����@�Dz���������������Zĸ�����������������@�ӵ��ˣ������з���������������?�@��������һ���ù�����ֻ�Ǜ]�����ѡ����������c�]�ڹ�����������Ѧ�̋��f�����������ԡ������ų�Ҳ��Ҫ�ù��ߵġ���ֻ��һ���f�����������Լ�������e�ź�����

���Ϻ�����̓̓�����ļt���ʳ

�϶�:���ڕ���Ԕ��ӑՓ�ˡ����MТ���⡱�Ć�������(n��i)���е��͵Ľ���ʳ���������֬������Ŵ����Ŵ���۾���Ҳ�Ќ����P(gu��n)��M�˲��еij�ʳ�����¹����ӡ���������ѩ�۞�ʲô�@�ӌ�?

�X:�о����t�lj������ע��ɂ����}����һ���������ڶ�����ּ���҂����f�����ѩ�����������������P(gu��n)������ܼҵ��������������_ʼ����������l(w��i)��ָ�]ʹ���@����(w��)�����u�������H���˂��o���������������ق��o�O�����@��һ݅݅������һֱ������ĩ�ĕr����������l(w��i)ָ�]ʹ�����ֽв��a�h�����ă��ӽв����������Dz�ѩ�۵ĸ��������a�h�Ͳ����Ӹ�Ŭ��������̵ĕr�����������Ͷ���˝M�塣�Ժ�����M���˴����������P(gu��n)����˲�֪�������������˺ܶ���@���īI����ӛ�d��߀�кö౮�Ŀ����C���������P(gu��n)�����r��

����������ࠖЖһֱ���P(gu��n)��(n��i)�����ă��ӽвܭt��Ҳ���Dz�ѩ�۵����游���ܭtҲ���˺ܶ��������˺ܶ������������úܴ������˃�(n��i)͢���l(w��i)�������˃�(n��i)��(w��)���ׂ�˾�����������ɵ�����ȥ������������߀���˹����Е�������������ҵ�һ���������������

�����o��ѩ�۵Ġ����������ւ��o��ѩ�۵ĸ�݅���J�Ͳ��\�������\��һ�������ң��@�Ҿ�������Ҳ�����f��ѩ�۵��������P(gu��n)����ģ�����ѩ�۵ij����������Ͼ��������������Ă������Ͼ�������ʮ�꽭���������������������Դ�@�����f����������һЩ����߅���f����������ʲô��r����ѩ��С�r����ĿȾ���ܶ��������������h(hu��n)�����ǽ����������������ϵ��������Ϥ���������˿��е��P(gu��n)��������Ҳ����Ϥ����ѩ���ڡ��t�lj�����Ė|������ʲô���P(gu��n)���Ҳ���Ϸ������@��һ��ԭ����

�ڶ���ԭ������ѩ������֮�r������ˇ�g(sh��)��ּ��ʲô?�҄����f�������o������o(j��)�ɿ����o�������ɿ��������Ͳ�Ը��������ijһ���ط���ijһ����������һ�����ġ�����ټ���̓̓��������������؞��ȫ����ʼ�K���������ͽ���������������������������ּ��ָ��(d��o)���������������y(t��ng)�z֮�£����MТ�������������е��ʳ��ӣ����з��������������Н��صĺ��Ϻ�����̓̓������ɫ�ʡ�

�@�ӌ�������С�f����Ҳ�Ҫ���������@��ʲô��������ʲô�ط�����������ڹ���������������@�������Ƿdz��ɹ�����

�϶�:���x���t�lj����@ô���꣬��������������Lԇ�ļt���ʳ��ʲô?

�X:��(y��ng)ԓ�f�t�lj������еijԵ��Ҷ���������������Lԇ����(d��ng)ȻҲ��һЩ���y�óԵ��Ė|����

��ʳ�ā��f���Һܶ���ǰ��һֱ������һ���\�m�~�����MТ����Ć������С��\�m�~�ɂ������ڳ̸߱����t�lj�����ij��ˡ��\�m�~�ɰق�������ʲô?����X������ô���|�����\�m�~�Ńɂ�̫���ˡ��@Ȼ�̂�Ԫ������?bi��o)��z�]���^�\�m�~��Ҳ��֪���\�m�~������ѩ���ǽ�(j��ng)�^Ҋ�^����

�\�m�~�ɂ��Ͳ����ˣ���֪��һ�l�\�m�~�����һ���^����һ܇��һ�l�~�������v܇�����������L�����\�m�~��һ����������Ҫ�Lһ�ٶ�������L�@ô���������\�m�~Ҳ���y��Ǭ¡�ʵی��T�Ќ����\�m�~��Ԋ�����ú܂�����

�\�m�~ȫ�����nj����óԵú����~���Ƿdz��r���������ǻʼ�ÿ��Ҳ���ǎחl�Mؕ���m����������_���@�F��������Щ����ÿ�궬��Ҳ���˵��P(gu��n)��ȥ���@���~��һֱ������r����ÿ�궬�춼���\�m�~�͵����������ϰ���Ҳ�ܳԵ����l��Ҳ�]��ô������]�����l�~��������ô��?�I�\�m�~Ҳ������һ�K���Q��һ����֮����ص������гɶ�������һը��Ȼ���ٳ������ٟ���ζ���dz��r��������һ����~�ܱȵ���

�ڶ������\�m�~ȫ���Ĺ��^����ܛ�����]��һ��Ӳ�̡��@ô����~�]��Ӳ������������@���^����?���^�Á��Ҝ����~�����ðװ�������һ�ӷdz�����������������Ҫ�IJ��֣����y�õ����DZ��������ӱ�������ȫ�Ǵ�ǣ������Ժ�������ó����O��

�Һܶ���ǰ��һֱ�뿴����ʲô�C���ܳ�һ������һ���ҵ������I�v�n����(d��ng)?sh��)�Ҳ��Ҫ�д��ҳԖ|������������cɶ�����f�\�m�~��������Ȼ�fҰ���ě]���ˣ������B(y��ng)ֳ���������ɻ����ı������������^�������ɻ����ı���߀Ҫ�߲���·���ҵ�һ�Ҍ��T���\�m�~���^����������һ�l���~����ʮ�����L�������ҳ��˳��~���������~�ǜ�����ϧ������ͱ��˳Ե�����߀�]�������F(xi��n)������ЙC������߀���هL�L�\�m�~�ı�����

��AI���g(sh��)ֲ��t��˽����

�϶�:�����t�lj����е�֡��ǡ��X�f�t�lj���ϵ���нY(ji��)���ɕ��ĵ�һ����δ��߀������Щ���}�Y(ji��)������?�@�����ھW(w��ng)�j(lu��)���v���t�lj����������@����(j��ng)��֮����������Щ�µ��뷨?

�X:���v�^��ϵ�У��F(xi��n)�ڱ�����W(xu��)�������ѽ�(j��ng)����һ�������t�lj����е�֡���߀�Ѓɱ����˺�ͬ������һ�����f���t�lj����ĸľ����Ěvʷ�ϡ��t�lj���һ�����������˰����ij����_����һֱ������҂�87���ҕ�����Լ������Ӱ�ҕ���Ľ�(j��ng)��ʧ���@��Ҫ�ǽo��������ṩһЩ���b���@��ϵ�Б�(y��ng)ԓ�f߀��ͦ����˼�ġ��Y(ji��)�Ͻ����һЩ�µ��J�R������������@���������ֽС�IP׃�F(xi��n):��ī�t��֮·�����ܿ�ϧ���t�lj���ԭ���ߌ����@��С�f������ؚ�����Ӯ�(d��ng)��ȥ���������M��һ��Ҳ�]�������������(j��)�������f�������˰��@�����������Ժ��ڏR���ϡ�����ֵ�Ô�(sh��)ʮ���������ڏR�����u�������Ǖr�����u��ʮ���y�������Մ����ѵ��f����20���y�Ӊ��҂��f���˻�һ������һ���������B(y��ng)һ���˼�һ������Ҳ�����f�@�����_ʼ׃�F(xi��n)����

���������@����ӡ���������]�f׃�F(xi��n)��������������@����Ҳٍ�˺ܶ��X��ٍ�X�����߀���dz���ĕ����Ǹľ��ĸ��N���ӵ����_��Ʒ�����@Щ��Ʒ׃�F(xi��n)֮�����҂�ϣ����(y��ng)ԓ�ó���һЩ���Ƅӡ��t�lj������ռ��I(y��)��Ҫ�A��ѩ�۵ĉ������Һ�߅߀�кܶ���µęC����������f�F(xi��n)��AI���g(sh��)���^(q��)�K朼��g(sh��)����ô�ܼӳ���IP׃�F(xi��n)�@��������?

�����f�Ҍ���һ�������t�lj����е�֡�����ҿ��˵��˞�ֹ������������ȥ�_�����^������ô��������һ���Ե�Ч��������Ұ�������һ���t����Ŀ���oՓ���ڱ������K�ݻ������������_���ɂ��t��˽���˵ĘӰ����Ȼ���AI���g(sh��)ֲ���Mȥ�����ɸ��N����ʽ�Ĉ��������������Pָ�]�C���˲��������Ը����Ͳ͵��˻��ӌ�Ԓ�����ټ��υ^(q��)�K�����錢�����Y�a(ch��n)80%���϶���̓�M�Y�a(ch��n)���҂������Å^(q��)�K朼��g(sh��)�ٰѼt����@���Ŀ����һ���Y(ji��)��Ԫ������Ŀ�������Ќ�������ص���Ҳ��̓�ġ���(sh��)�ֵ������ԡ��t�lj����o���҂�������̫��ęC��������һ��������

����Ɍ�:�϶�ӛ�� �S��

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)