ЎҫЗеІК®Ӣ(huЁӨ)У°ҪМУэЎҝПДЙҪҹҹФЖ

ЦРҮш(guЁ®)ЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)ЦБМЖД©ОеҙъТФҒн(lЁўi)Ј¬ГыјТЭ…іцЈ¬РВ·Ёқuй_(kЁЎi)Ј¬Т»О»О»ЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)ҙуҺҹЗ°ЖНәуА^Ј¬ёчп@ЖдДЬЈ¬Т»ІҪІҪНЖ„У(dЁ°ng)ЦРҮш(guЁ®)ЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)ПтЗ°°l(fЁЎ)Х№Ј¬ЦрқuЯM(jЁ¬n)ИлБЛИ«Кў•r(shЁӘ)ЖЪЎЈ

З°ҺЧ»ШОДХВЦРОТӮғ·Ц„eМбөҪөДЗGәЖЎўкP(guЁЎn)ЩЪЎўАоіЙЎў·¶Ң’Ј¬ұгКЗТ»Г}ПаіРөДЛДО»ҙуҺҹЎЈ

ЗGәЖКЧ„“(chuЁӨng)ҙуй_(kЁЎi)ҙукHөДЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)ёсҫЦЈ¬М–(hЁӨo)·Q(chЁҘng)Ў°й_(kЁЎi)ҲDЗ§АпЎұЎЈ

ЖдУHӮчөЬЧУкP(guЁЎn)ЩЪ„tТФҳOәҶ(jiЁЈn)»Дә®өД№PД«ұ»Чu(yЁҙ)һйЎ°кP(guЁЎn)јТЙҪЛ®ЎұЎЈ

кP(guЁЎn)ЩЪөДРЎН¬аl(xiЁЎng)АоіЙПИлSЖдҢW(xuЁҰ)®Ӣ(huЁӨ)Ј¬ҸДОчұұйL(zhЁЈng)°ІЕeјТ°бЯwөҪЙҪ–| I(yЁӘng)ЗрәуЈ¬УЦҪY(jiЁҰ)әПэRф”пL(fЁҘng)№вй_(kЁЎi)„“(chuЁӨng)іцЎ°ә®БЦЖҪЯh(yuЁЈn)ЎұөД®Ӣ(huЁӨ)пL(fЁҘng)ЎЈ

АоіЙөДөЬЧУ·¶Ң’ПИҢW(xuЁҰ)АоіЙЈ¬УЦЙПЛЭҢW(xuЁҰ)Б•(xЁӘ)ЗGЎўкP(guЁЎn)Ј¬оI(lЁ«ng)ОтәуТФХжЙҪЛ®һйҺҹЈ¬ЧоәуҙуҸШҙуОтЈ¬ТФЎ°РДЎұһйҺҹЈ¬ұMөГЙҪЛ®№З·ЁЈ¬®Ӣ(huЁӨ)іцБЛіБ·Җ(wЁ§n)әсЦШЈ¬Ң’І©к–(yЁўng)„ӮөДЙҪЦ®ҫ«ЙсЎЈ

Я@ЛДО»ҙуҺҹЗ°әуЯBШһЈ¬УЙМЖИлЛОЈ¬өм¶ЁЖрБЛұұЛОТФәуЦРҮш(guЁ®)ЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)°l(fЁЎ)Х№өД»щКҜЎЈЛыӮғЦ®йgУРТ»ӮҖ(gЁЁ)№ІН¬ьc(diЁЈn)Ј¬ұгКЗЯ@ЛДО»¶јКЗұұ·ҪИЛЈ¬Жд№PПВЛщ·ҙУіөДЈ¬ТІ¶јКЗЦРҮш(guЁ®)ұұ·ҪҙуЙҪҙуЛ®Ц®ҫ°ЎЈҹo(wЁІ)Х“КЗРЫңҶүСйҹЈ¬ЯҖКЗДэЦШ»Дә®Ј¬ҪФКЗұұЦРҮш(guЁ®)өДЙҪЛ®ҡвПуЎЈ

ДЗГҙЈ¬ФЪЯ@ЛДО»Ц®НвЈ¬УЪЦРҮш(guЁ®)БнТ»УзөДҪӯДПЛ®аl(xiЁЎng)Ј¬ЙРУРТ»О»ЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)ҙујТЎЈЛыТФЛ®Д«Зеқҷ(rЁҙn)Ј¬ЗаҫGөӯСЕөД®Ӣ(huЁӨ)пL(fЁҘng)јҡ(xЁ¬)јҡ(xЁ¬)ГиҢ‘(xiЁ§)мҪм»ңШНсөДҪӯДПпL(fЁҘng)№вЈ¬„eҫЯТ»·¬нҚО¶ЎЈЛыФЪҪӯДПТ»ҙъҸVКЬНЖізЈ¬ТтЖдјҡ(xЁ¬)ДҒЙоҝМ¶шһйәуҒн(lЁўi)өДҪӯДПОДКҝәНЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)јТЧ·лSР§·ВЎЈ

әуИЛҢўЖдЕcАоіЙЎў·¶Ң’ІўБРЈ¬·Q(chЁҘng)һйұұЛОіхЖЪЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)ИэҙујТЈ¬ЛыұгКЗДПМЖөДЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)ҙуҺҹЎӘЎӘ¶ӯФҙЎЈ

¶ӯФҙФЪДПМЖҮш(guЁ®)ҢmНўғИ(nЁЁi)“ъ(dЁЎn)ИОЯ^(guЁ°)ұұФ·ёұК№Ј¬ТІҫНКЗХЖ№Ь»КјТҲ@БЦөДёұЦч№ЩЈ¬ТтҙЛәуИЛУЦ·Q(chЁҘng)ЛыЧцЎ°¶ӯұұФ·ЎұЎЈ

¶ӯФҙАL®Ӣ(huЁӨ)өДВ·”ө(shЁҙ)Еcұұ·ҪөДЗGЎўкP(guЁЎn)ЎўАоЎў·¶¶јІ»Т»ҳУЎЈ

КЧПИҸДҳӢ(gЁ°u)ҲDЙПҒн(lЁўi)ҝҙЈ¬ұұЛДјТ¶аәГШQ·щЈ¬н”МмБўөШЈ¬РЫЖжүСйҹЈ¬ұгУЪНкХыГиАLұұ·ҪҙуЙҪөДҡв„Э(shЁ¬)ЎЈ

¶ӯФҙ„tёьПІҡgҷM·щЈ¬®Ӣ(huЁӨ)ГжРмРмХ№й_(kЁЎi)Ј¬ЙҪҺnСУҫdЈ¬ЗпЛ®ҷMІЁЈ¬Т»ЕЙКжҫҸҢҺ?kЁҙ)oөДҪӯДПҡвПўЎЈ

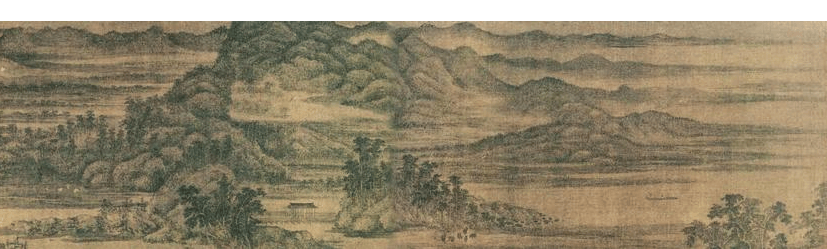

ұұЛО ·¶Ң’ Ў¶ПӘЙҪРРВГҲDЎ· ¬F(xiЁӨn)ІШЕ_(tЁўi)ұұ№КҢmІ©ОпФә

Оеҙъ ¶ӯФҙ Ў¶ПДЙҪҲDЎ· ¬F(xiЁӨn)ІШЙПәЈІ©Опр^

И»әуҸДјј·ЁЙПҝҙЎЈұұ·ҪҙуЙҪТФҺrКҜһйЦчЈ¬Щ|(zhЁ¬)өШҲФ(jiЁЎn)УІЈ¬®Ӣ(huЁӨ)јТГ«№PЙПөДсе·Ё¶аІЙУГУІ№P¶МҫҖЈ¬јұҙЩГЬјҜЈ¬ТФп@ЙҪЦ®№ЗҡвЎЈ

¶шДП·ҪЗрБкәюІҙұҠ¶аЈ¬НБЩ|(zhЁ¬)ҫdЬӣЈ¬¶ӯФҙұгёщ“ю(jЁҙ)®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШРОГІй_(kЁЎi)„“(chuЁӨng)БЛТ»·N№P„қјҡ(xЁ¬)йL(zhЁЈng)Ј¬ИбнgҲAңҶөДсе·ЁЎЈЖдҫҖ—lӘqИзҙЦјҡ(xЁ¬)І»Т»өДВйҫҖЈ¬Ҫ»ҝ—ЕыЙў¶шПВЈ¬әЬәГөШ·ҙУіБЛҪӯДПөШ·ҪЙҪЛ®МШЙ«Ј¬Тт¶шұ»·Q(chЁҘng)һйЎ°ЕыВйсеЎұЎЈ

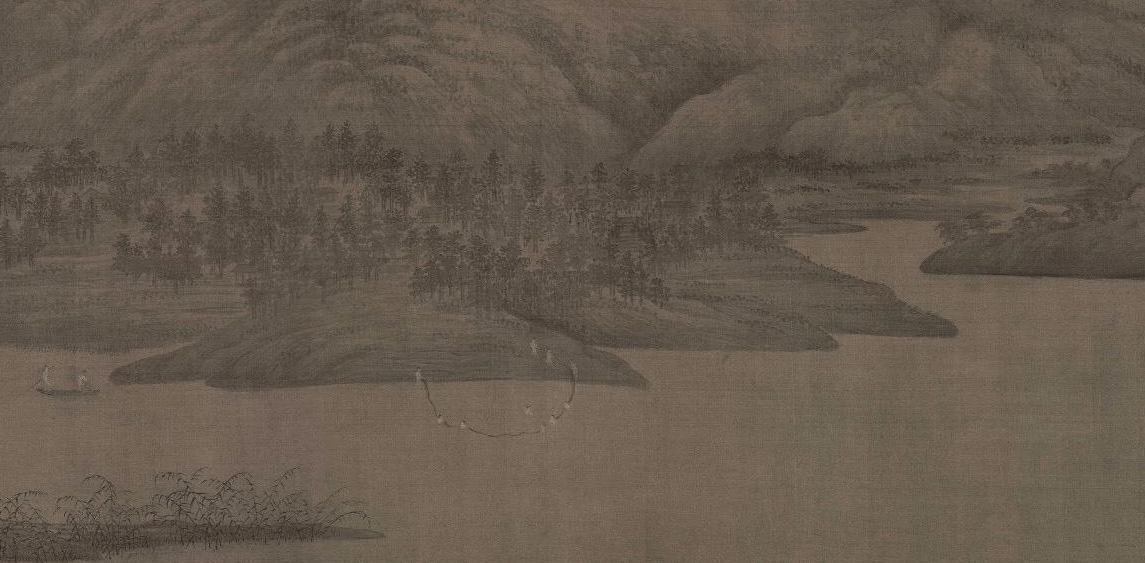

ұұЛО ·¶Ң’ Ў¶ПӘЙҪРРВГҲDЎ· ҫЦІҝ ®Ӣ(huЁӨ)ЙПІҝҝЙТҠ(jiЁӨn)ГЬИзУкьc(diЁЈn)өД¶МҫҖсе·Ё

Оеҙъ ¶ӯФҙ Ў¶һtПжҲDЎ· ҫЦІҝ ҝЙТҠ(jiЁӨn)НБКҜМҺИбнgҫdГЬөДҫҖ—lсе·Ё

ФЩ?gЁ°u)ДҫіУцЙПҝҙЎЈЗGЎўкP(guЁЎn)ЎўАоЎў·¶ЛДИЛ¶јКЗІјТВЈ¬ЖдЦРЗGЎў·¶ёьКЗйL(zhЁЈng)ҫУЙҪБЦЈ¬ҺЧоҗ(lЁЁi)л[КҝЎЈЛыӮғ?yЁӯu)йИЛҹo(wЁІ)ҫРҹo(wЁІ)КшЈ¬Лщ®Ӣ(huЁӨ)¶аһйЦұКгРШТЬЈ¬•іҢ‘(xiЁ§)РДВ•Ј¬®Ӣ(huЁӨ)өДКЗЧФјәғИ(nЁЁi)РДЦРөДЙҪЛ®ҫ«ЙсЎЈ

¶ӯФҙ„tФЪДПМЖіҜНўЦР“ъ(dЁЎn)ИО№ЩВҡЈ¬ҢЩУЪуwЦЖғИ(nЁЁi)өДИЛЎЈЯ@ЧҢЛыөД®Ӣ(huЁӨ)УРБЛР©ТҺ(guЁ©)·¶өДјsКшЈ¬ө«ТІҪoЛыМṩБЛёьҢ’йҹөДТ•Т°әНЕcёЯјү(jЁӘ)ОДКҝҪ»БчөДҷC(jЁ©)•ю(huЁ¬)ЎЈ

®”(dЁЎng)•r(shЁӘ)өДДПМЖЈ¬Хј“ю(jЁҙ)ҪӯДПё»КьЦ®өШЈ¬Үш(guЁ®)НБҸVҙуЈ¬ОД»ҜІэКўЈ¬ДПМЖәуЦчАомПКЗЦРҮш(guЁ®)ҡvК·ЙПУРГыөДФ~ИЛЈ¬М–(hЁӨo)·Q(chЁҘng)Ф~ЦРЦ®өЫЎЈЛыөДёёУHАоӯZФЪҢmЦРФO(shЁЁ)БўәІБЦҲD®Ӣ(huЁӨ)ФәЈ¬ХЩјҜАL®Ӣ(huЁӨ)ГыјТҫЫҙЛ„“(chuЁӨng)ЧчЎЈ

¶ӯФҙйL(zhЁЈng)ЖЪФЪҢmЦРіцИлЈ¬ЕcЯ@Р©ЛҮРg(shЁҙ)ҙуНуЗРҙиҪ»БчТа¶аЎЈТтҙЛЛыөД®Ӣ(huЁӨ)Ј¬Т»·ҪГжКЬөҪҢmНўЦРҫ«ЦВјҡ(xЁ¬)ДҒ®Ӣ(huЁӨ)пL(fЁҘng)өДУ°н‘Ј¬БнТ»·ҪГжТІУРИЪ…RёчјТЈ¬І©ІЙұҠйL(zhЁЈng)өДғһ(yЁӯu)„Э(shЁ¬)ЎЈ

ҢҚ(shЁӘ)лHЙПЈ¬¶ӯФҙөДЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)КЗ·ЦһйғЙ·Nоҗ(lЁЁi)РНөДЎЈ

өЪТ»·NКЗЗаҫGЙҪЛ®ЎЈЯ@·NпL(fЁҘng)ёсЙПЛыСШТuіхМЖАоЛјУ–(xЁҙn)өДВ·ЧУЈ¬ө«ёьһйЗеыҗөӯСЕЈ¬ЛгКЗУӯәПҢmНўИӨО¶өД®Ӣ(huЁӨ)пL(fЁҘng)ЎЈ

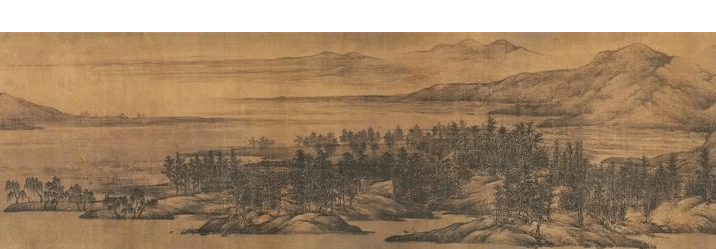

Оеҙъ ¶ӯФҙ Ў¶ҪӯөМНнҫ°Ў· ¬F(xiЁӨn)ІШЕ_(tЁўi)ұұ№КҢmІ©ОпФә

өЪ¶ю·NКЗЛ®Д«ЙҪЛ®ЎЈФЪЯ@ЙПо^¶ӯФҙПИКЗіРТuЦРМЖНхҫSөДХВ·ЁЈ¬И»әуЦшБҰёДЯM(jЁ¬n)Ј¬ҪKЖдТ»ЙъІ»”аНкЙЖЈ¬ФЪЯ@ӮҖ(gЁЁ)»щөA(chЁі)ЙПй_(kЁЎi)„“(chuЁӨng)БЛҪӯДПЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)ЕЙЈ¬ұ»әуКАОДИЛҸVһйНЖізЎЈОТПлЈ¬Я@ІЕКЗ¶ӯФҙРДЦРХжХэЧ·ҢӨөДЙҪмoЛ®йL(zhЁЈng)°ЙЎЈ

¶ӯФҙөДЛ®Д«®Ӣ(huЁӨ)№PЦВјҡ(xЁ¬)ДҒЈ¬Д«Й«Қ№Зе,ОДИЛО¶өАәЬЧгЈ¬МШ„eЯmәПГиАLҹҹФЖ»\ХЦөДҪӯДПЙҪЛ®ЎЈ

ОТӮғҝҙЛыөДГыЧчЎ¶ПДҫ°ЙҪҝЪҙэ¶ЙҲDЎ· ҲDЦРЛщАLХэКЗТ»·щҪӯДППДИХЈ¬ЙҪмoЛ®ң\Ј¬БЦИӘёЯЦВЈ¬РРИЛҙэ¶ЙөДҪӯ°¶ҫ°Й«ЎЈ

Оеҙъ ¶ӯФҙ Ў¶ПДҫ°ЙҪҝЪҙэ¶ЙҲDЎ· ¬F(xiЁӨn)ІШЯ|ҢҺКЎІ©Опр^

®Ӣ(huЁӨ)ГжһйҷMПтИ«ҫ°КҪҳӢ(gЁ°u)ҲDЈ¬Т•ҪЗСШЛ®ГжЖҪРРХ№й_(kЁЎi)Ј¬ҫ°ЙоЯ|йҹЈ¬Т»ЕЙКжҫҸ°ІҢҺөДҡвПуЎЈ

®Ӣ(huЁӨ)ЦРөДЙҪКҜӣ](mЁҰi)УРҫюЗННҰ°ОөДёРУX(juЁҰ)Ј¬¶шКЗЖҪҺnң\ЖВЈ¬ЗъҫҖәНҫҸЎЈЖВЙПУРҳд(shЁҙ)ДҫёЯёЯБЦБўЈ¬ЖВПВКЗПӘБч…RҫЫіЙәУЎЈйgлsУРӣцНӨЎўқOИЛЎў¶Йҙ¬Ј¬ҝӮЦ®КЗпL(fЁҘng)ЗеИХмoЈ¬ЙъИӨ°»И»Ј¬Т»Ж¬МсмoөДЙъ»оҡвПўЎЈ

АӯҪьҝҙ®Ӣ(huЁӨ)ЦРЙҪКҜјҡ(xЁ¬)№қ(jiЁҰ)ЎЈЦ»ТҠ(jiЁӨn)ҪӯДПЛ®аl(xiЁЎng)ЗрБкГЬІјЈ¬НБЩ|(zhЁ¬)КиЛЙЈ¬¶ӯФҙУГЖдМШУРөДсе·ЁҒн(lЁўi)ұн¬F(xiЁӨn)ЎЈҫҖ—lЛЙЙўКжХ№Ј¬йL(zhЁЈng)¶М…ўІоІ»эRЈ¬ЭpЛЙЧФИ»йgҢўЛ®°¶ЗрБкҫdСУҹo(wЁІ)ұMөДЖр·ьРО‘B(tЁӨi)ҝМ®Ӣ(huЁӨ)өГО©ГоО©РӨЎЈ

ФЩҝҙ®Ӣ(huЁӨ)ЦРЯh(yuЁЈn)ЙҪЈ¬ҪФУЙТ»ҙШҙШөӯЙ«Д«ьc(diЁЈn)…RҫЫ¶шіЙЈ¬Йоң\қвөӯҪ»ПаУіТrЈ¬ЧФИ»¶шИ»РОіЙЙҪ„Э(shЁ¬)Г}Ҫj(luЁ°)ЎЈТт?yЁӨn)й¶аУГөӯД«қс№PЈ¬®Ӣ(huЁӨ)ГжЙПЛ®ҡвліҡиЈ¬ңШқҷ(rЁҙn)ЗеРВЎЈНЛ¶шЯh(yuЁЈn)У^Ј¬й]Дҝ•іПлЈ¬·В·рЗ§УаДкЗ°ҪӯДППДИХАпЈ¬Яh(yuЁЈn)ЙҪЭpң\Ј¬ҪьЛ®ҷMІЁөДТ»Ж¬мҪм»пL(fЁҘng)№вҫНҙЛұMФЪСЫЗ°ЎЈ

Оеҙъ ¶ӯФҙ Ў¶ПДҫ°ЙҪҝЪҙэ¶ЙҲDЎ· ҫЦІҝ ҝЙТҠ(jiЁӨn)ҪьМҺЕыВйсеәНЯh(yuЁЈn)ЙҪД«ьc(diЁЈn)…RҫЫ

ҡvК·ЙПҢҰ(duЁ¬)¶ӯФҙөДФu(pЁӘng)ғr(jiЁӨ)ФшУРЯ^(guЁ°)ҺЧ¶ИЧғЯwЎЈЛыөД®Ӣ(huЁӨ)ФЪОеҙъДПМЖ•r(shЁӘ)ЖЪұгПнЧu(yЁҙ)ҪӯДПЎЈИлЛОТФәуЈ¬УЙУЪұұЛДјТВ•ГыМ«КўЈ¬УИЖдКЗАоіЙЈ¬®”(dЁЎng)•r(shЁӘ)М–(hЁӨo)·Q(chЁҘng)№ЕҪсЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)өЪТ»ЎЈТтҙЛұұЛОөДЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)үҜТ»ЦұТФЗGЎўкP(guЁЎn)ЎўАоЎў·¶ЛДјТРЫңҶёЯ№ЕөД®Ӣ(huЁӨ)пL(fЁҘng)һйЧрЎЈ¶ӯФҙТт?yЁӨn)йЖҪөӯМмХжЈ¬ЖдГы·ҙ¶шІ»“P(yЁўng)ЎЈ

өҪБЛұұЛОНнЖЪЈ¬ЛҮРg(shЁҙ)ҫЮлўГЧЬАҢҰ(duЁ¬)¶ӯФҙНЖізӮдЦБЈ¬ХJ(rЁЁn)һйЛыөД®Ӣ(huЁӨ)ёсХ{(diЁӨo)ёЯСЕЈ¬ФЪұҠИЛЦ®ЙПЎЈ

¶ӯФҙЖҪөӯМмХж¶аЈ¬МЖҹo(wЁІ)ҙЛЖ·Ј¬ФЪ®…әкЙПЎЈҪьКАЙсЖ·Ј¬ёсёЯҹo(wЁІ)ЕcұИТІЎЈЧў1

ГЧЬАҢў¶ӯФҙАL®Ӣ(huЁӨ)ЦРЯh(yuЁЈn)ЙҪль–VөДҫЫьc(diЁЈn)іЙРОЦ®·ЁОьКХЈ¬°l(fЁЎ)Х№іцТ»·Nп–ә¬Л®Д«Ј¬ТФьc(diЁЈn)ЛЬРОөД®Ӣ(huЁӨ)ЙҪЦ®·ЁЈ¬ҪРЧцЎ°ГЧьc(diЁЈn)сеЎұЎЈ

ГЧЬАұҫТФ•ш(shЁұ)·Ё„ЩЈ¬ЛыөДғәЧУГЧУСИК„tТФАL®Ӣ(huЁӨ)„ЩЈ¬¶юИЛәП·Q(chЁҘng)Ў°ҙуРЎГЧЎұЎЈГЧУСИКәуҒн(lЁўi)ҢўЎ°ГЧьc(diЁЈn)сеЎұ°l(fЁЎ)“P(yЁўng)№вҙуЈ¬Лы№PПВөДЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)ҝӮКЗҹҹУкль–VЈ¬ҳOұMҝХм`Ј¬ұ»әуКА·Q(chЁҘng)һйЎӘЎӘЎ°ГЧКПФЖЙҪЎұ

Ҫӣ(jЁ©ng)ГЧјТёёЧУҳOБҰНЖізЈ¬ФӘіҜөДЪwГПо\ЎўьS№«НыөИҙу®Ӣ(huЁӨ)јТ¶јК®·ЦЦШТ•¶ӯФҙЈ¬ЙоЙо·ювЯЖдјј·ЁЈ¬ЩқҮ@ЖдһйЦРҮш(guЁ®)ЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)І»ҝЙ»тИұөДПИРРй_(kЁЎi)„“(chuЁӨng)ХЯЎЈ

ЦұөҪНнГчЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)Я^(guЁ°)ЛҮРg(shЁҙ)ҙујТ¶ӯЖдІэөДТ»·¬ХыАнЈ¬ЦШРВҪЁҳӢ(gЁ°u)Ј¬Ңў¶ӯФҙНЖЙПБЛЙҪЛ®®Ӣ(huЁӨ)ДПЧЪЦұіРКјЧжНхҫSЦ®әуөДТ»ҙъЧЪҺҹөШО»ЎЈ

°l(fЁЎ)ұнФu(pЁӘng)Х“ Фu(pЁӘng)Х“ (4 ӮҖ(gЁЁ)Фu(pЁӘng)Х“)