��55000������Ԋ��ƴ��һ���������Ƴ������L��о�

40���������о�һֱ�������ƴ��īI����Ԋ�����Q���_ʼ����һ��ȫ�µ���Ԋ�����r������60�q��Ҫ�������ȫ��Ԋ���M��ȫ����ӆ�����a����һ험O��ƴ�ČW�g(sh��)���������^��12�꣬�@���������Ԋȫ������������

����4��13������о��{�������Ԋȫ�����@�������ܿ������h�D�������ġ�����¾����s�u��7��12������о���1992�����ġ�ȫ��Ԋ�a��������������˼��ԭ��(chu��ng)������������о��ď�(f��)����W���A�|�����I(l��ng)����������߅���ݷ�������������ܿ��Č��L��

���� | ʒ��

�� | �K��

��о����k�����ڏ�(f��)����W���A�DZ�߅����һ���D���}�����ĵ��浽�컨�壬�ѝM�˕����Y���������g�H����һ�˂�(c��)��ͨ�^��

ÿ����k�������_������ȥ����Ҋ���h̎���Ϻ��зο��t(y��)Ժ��Ժ��(n��i)��һ��Ƭ�����[�[�Ĉ@�������ǽ������а����˽�҈@�֡����~�һ��@��

1923�����㽭�����~���������~�O��w���@�����@�����T�o�������R�����R��������������턝�o�Ϻ����������~�����Ϻ�������һ�������ɌW����1905���������յ���������U������W����W���ú�ȡ�֞顰�m֮������Ԣ��Դ�ԇ���(f��)������Փ���еġ��︂����m�����桱���˺��������m��

1977��3��1�գ�25�q����о��Ľ��K��ͨ���l(f��)������һ���_���Ϻ��Ľ�݆������4�c��݆��ʼ�l(f��)���S��ǰ���_�Ϻ�����о��s����ɫȫ��ǰ����(f��)����W�����r��������С������о�������̖������ǰ��ֻҊ����ͨ������һ�N��������ĸ��X��

����һ��ǰ����о�߀����ͨ���T�Ľ���ɳ�r(n��ng)����(w��)�r(n��ng)�����@���L���_�e������һ���u�Z�����������Ϻ��ij����u��1969��3��16������о��x�_�����n�ã�����ɽ���l(xi��ng)������������ɳ�r(n��ng)����ֱ���s�����һ�ù��r(n��ng)���W�T�������]���M���(f��)����W����о��ʴ_��ӛ���Լ����r(n��ng)�����ĕr�g��߀��20��͝M8����

1987�������

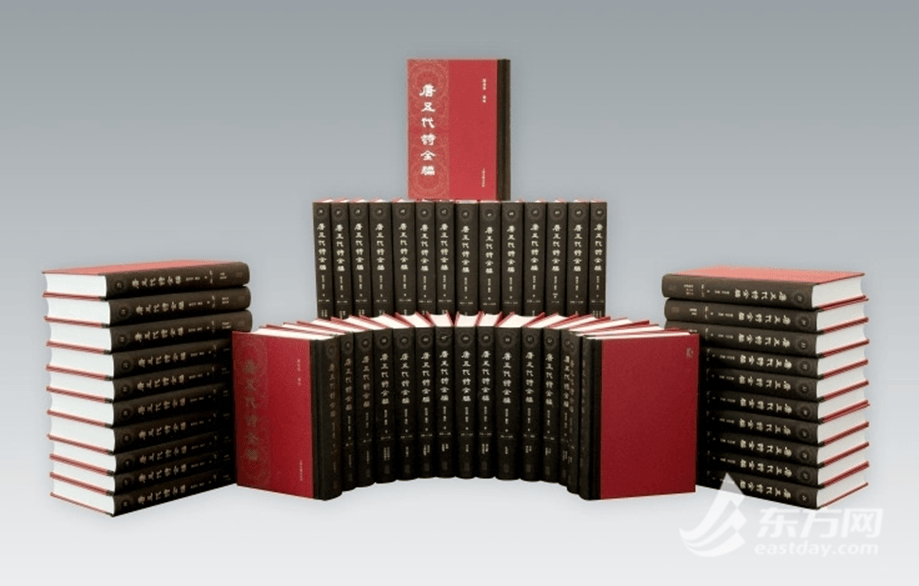

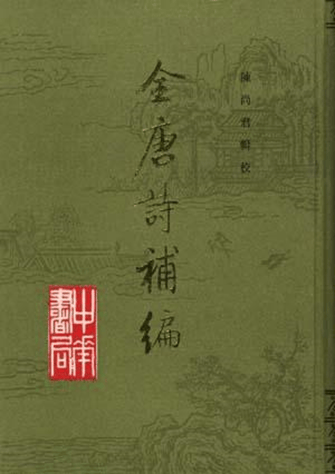

2024������о����l(xi��ng)55���������e40����֮�������ġ������Ԋȫ�����K����ɲ����档�@��������ޡ�ȫ��Ԋ��318�������ȫҲ��ʴ_����Ԋ��������о��ԡ���Ԋ�ؚw�Ƴ�����W�g(sh��)Ŀ�������徎��ȫ��Ԋ����䛵�49403����1555��Ԋ�M������ӆ�����߰�ǧ���`��Ԋ���a����Ԋ���^8000�����������������`�Z��Ԋ�}Ӟȱ�������eӞ�Ȇ��}��Ԋ�費Ӌ�䔵(sh��)����������Ԋ55000������Ԋ��4000������ȫ����1800�f����

�������Ԋȫ����ȫ����50����1225�������D/�|���W(w��ng)��

���������4�£����ܿ������h�D��������������¾����s�u�C�o��о������ګ@���������f���������Ԋȫ�����܉������Ī������\������ǰ��Ҳ����������飬�F(xi��n)�ڶ��܉�������������о��Ľ���ɳ�r(n��ng)�����Ϗ�(f��)����W������Ŭ�����õ���|�������\������ʼ�����ˮ�յ�������ָ�������m���ƴ��ČW�о��ʢ��20���o�˾�ʮ������C���ɺ�֮�����_ʼ�ˌ�ȫ����Ԋ������������

�ڡ������Ԋȫ�����İl(f��)��������������ĩԊ���_�[�������������ɴ˕��@һ�^�̵������c���ܡ������r����ؽ�ͬ�����\ȥӢ�۲����ɡ���

�Ǵ�ƽҰ韣�

�ĶŸ��_ʼ����Ԋ�ó�

���M���Wǰ����о���ȫ�]��ϵ�y(t��ng)���x�^��Ԋ����һ���x����Ԋ�����ס��ѽ�(j��ng)��20���q�Ժ���

С�W�r����о���ϡӛ�������ώ�����^��ˮ�G�����c���������x��������ͨ�}��ķ��|�ҿ����^һ���ϰ桶�o���������ˎ�퓣����@�@����g��Ȼ�����֪�R�S���Ĵ��������һ�°�W�������ĸ�_ʼ���WУ���n������ͣ������о��������ʎ����ͨ�Ĵ��С�Ψһ����x��ÿ�����ϵ�������x���ֈ����Еr��һ���ˣ��Еr����ĸ�H����ÿһ�����ֈ���^�x��β��

���l(xi��ng)��ֻ�ܴ���ʲô����ʲô����֪����ݚ�D(zhu��n)��醈D�����s־����һ�����A�����Ϻ����������Ϻ��ż������磩����ġ���Ԋһ���ס�������о�����̕�ͣ���^���Ǖr�����^��β�x�^����ܵġ��Ї��ČW�l(f��)չʷ������һ�ԣ������Ğ��ġ��Ї�ͨʷ�������Լ���ĭ���ġ�����c�Ÿ�����

������20���o70���������Ӱ�������Ԋ�о����������^Մ�����Ÿ��ڴ�v����������ݣ����ؑc�з(ji��)�h�����g����Ԋ�茦����ɽˮ�H����������Ҋ�Ÿ��ǡ��Ե����F����۹��ڿ����r���Ĵ�����

1979������о�������|���������о������ώ��o�����ÌW��Փ��������vԪ�꣨766��֮��ĶŸ������x�Ÿ��x��ǰ���Ԋ������о��l(f��)�F(xi��n)���δ��ԁ��Ĵ����о���ԊԒ���]���v����Ÿ��������x�_���ݵijɶ��������f����������x���������;�С����@�P(gu��n)ϵ���Ÿ��������ݕr��Εr��Թ�����՝u������

��о������İl(f��)�F(xi��n)����Փ�ġ��Ÿ������x�����o��|����������đ����˲�ͬ�ڹ�����Ҳ��ͬ���ώ�����Ҋ���J��Ÿ��x�_�ɶ���ԭ���DŽ��Ϲ�(ji��)��ʹ����ȥ����ʧȥ���������LJ�����ǰ��Ո��͢�����Ÿ���zУ�����T���ɣ��Ÿ���׃�˚w�[�ɶ��Ĵ����������I�ۖ|�������㡰���İ͍{���{�������������ꖡ������߾��������L�����������������ݕr�����ض��o���^�m(x��)ǰ�У��e�^�˾��ĕr�g��

�o߅��ľʒʒ�£����M�L���L�L�������D/���L�����f���

�����ݵă�����r�g���Ÿ�������400����Ԋ���@������Ԋʷ���ĵ����һ����(chu��ng)���߷���Ҳ���������е������r������黼���ʰY��������������Ÿ��˕r���P��_�U������·ֻ�ܡ�б������ĘɫҲ��˰l(f��)�S�l(f��)�������@�����N����������һ������ϣ����Ч�������֪�R�������Ÿ�֪���@�������Լ������һ�ΙC�����s����������܌��F(xi��n)�������f�ֳ���������������������ѡ�

2018������о���Ѫ�Ǹ���Ժ�ί�����Ժ�����x�Ÿ������������ġ����á�һԊ�����ܸ�ͬ���ܵ��w���Ÿ����r��̎�������ز���������֮�ݕr�������ŗ�һ����Ğ��Ч���ęC����п�ϧ���������Еr��o�������e���x���������о��������á����Ÿ����������r�̵�������

���w���������Ÿ����۳��{��Ȼ��Խ��Խ�D�y��һ·�ϡ�����Ҽ���������̎̎����������e�˵Ľӝ�������ǡ��H��oһ�����ϲ��й��ۡ���Ψһ�ľ��_�һЩ��Ԋ�ǡ���ҹ���ѡ��������С��Ǵ�ƽҰ�����ӿ�������ľ�������о��J���Ԋ��(y��ng)ԓ�ǶŸ������{֮��;ӽ���ǰ�����������ֻ���^�����{���ܿ�������_韵�ƽԭ��ɫ��

�������о�����ؑ��ώ��cǰ݅�ČW�g(sh��)�ļ��r�����ԡ��Ǵ�ƽҰ韡������������Ɲ��Ɲ���ǶŸ������{�r��Ȼ�_�ʵ�˲�g���D(zhu��n)�����X�á��h�h�����������һɳ�t���Ĺª��ľ���������|�������͏�(f��)���T�����ژI(y��)������ͬ�������ա�����ãã��ҹ��ָ������

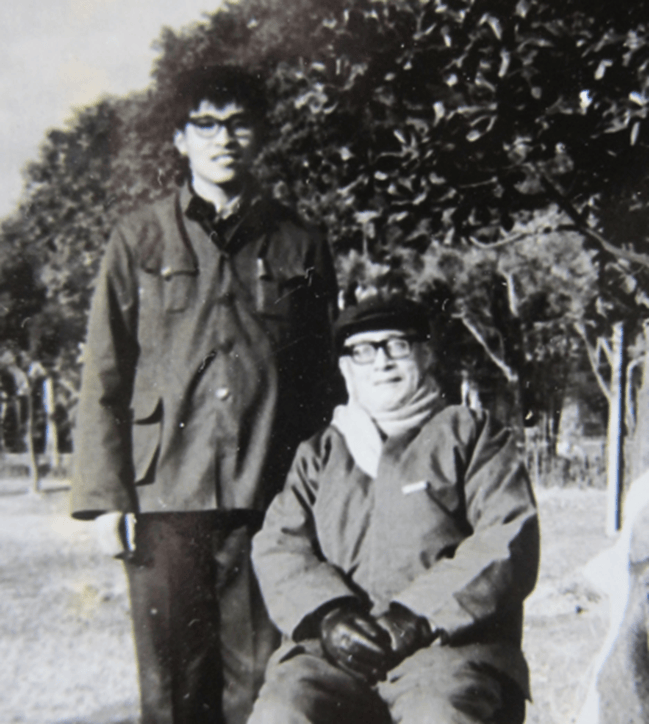

1981��12������о��c������|��������Ӱ��

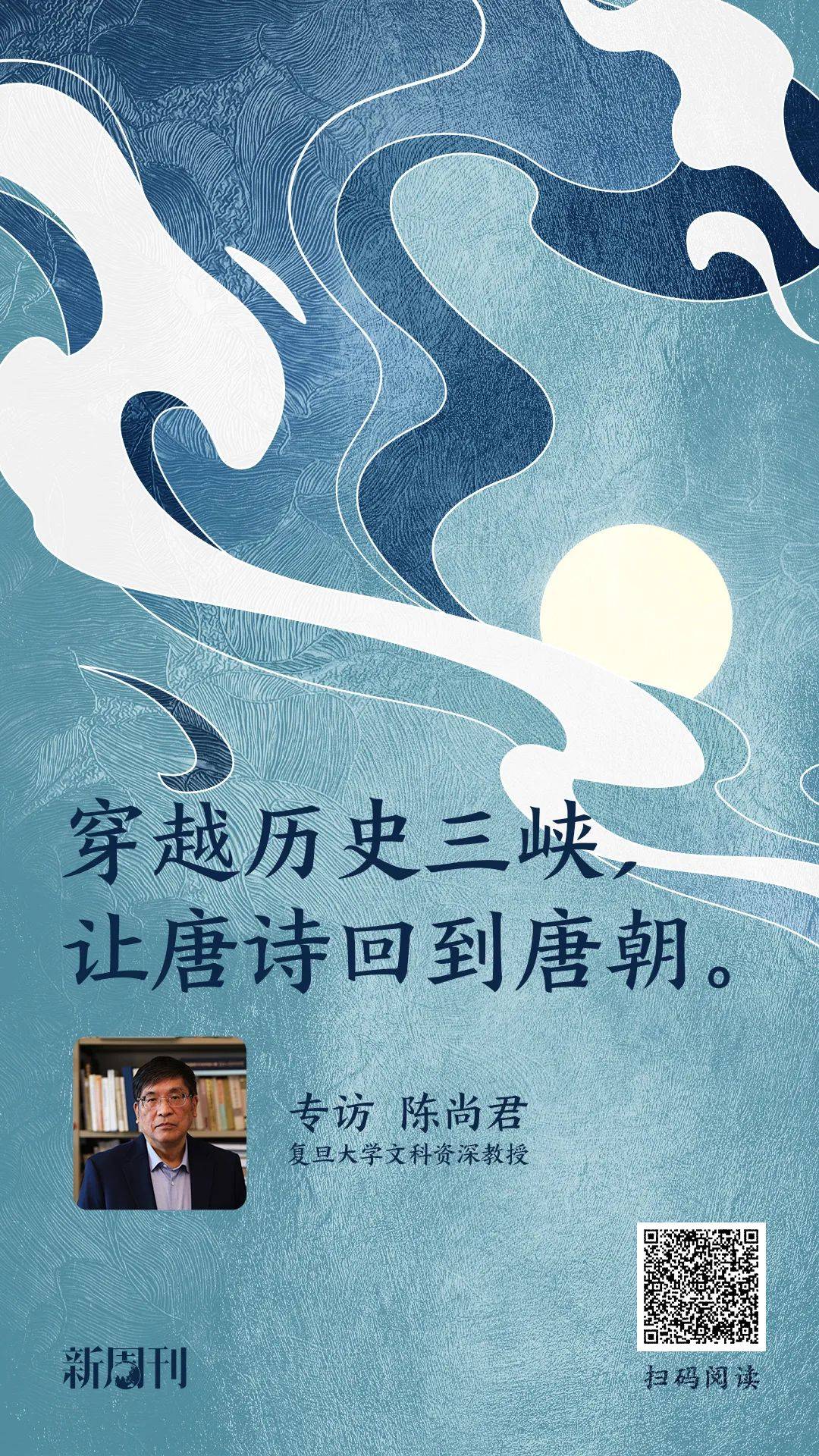

��Խ�vʷ�����{����Ԋ�ص��Ƴ�

��20���o70���ĩ�_ʼ���ƴ��ČW�о��W��ȫ�淴˼Փ�c���ښvʷ�Y�ϵ����������C�ܵ��V����ҕ���īI���ٜS���^�c�����r����о��е������܉�M�Լ����L������ƽӹ���ČW�g(sh��)��·����ȫ�������ƴ��Ļ����īI����ˡ�����ȏV���l(f��)�F(xi��n)����Q���}�ęC��Ҳ�Ͷ�һЩ����

���о��Ÿ��x��ԭ���ͬ�r����о��ġ��Ͼ�������W�W�����x���ˌO��������ȫ��Ԋ�a�ݡ�ժ䛵�60������Ԋ���l(f��)�F(xi��n)����8��Ҋ���徎��ȫ��Ԋ�������Ƕ�đ���˃���ǧ�ֽo�O�����I�����O�������H�ù����J����Ž��߀�ڳ���r�ж�̎������о�����Ҋ��

��о��������������Ⱥ��ˡ���״���J���ΰl(f��)�[������ͥ���������E���桷���������˕r�������_ʼ����������伮�Y�������l(f��)�F(xi��n)����Ԋ�c��ȫ��Ԋ�������^��

1982�������A���ֳ��桶ȫ��Ԋ�⾎�������������O����ͯ�B(y��ng)����λ�������a��2000�����徎��ȫ��Ԋ���Л]����䛵���Ԋ����о������˕��l(f��)�F(xi��n)�Լ��ռ�����Ԋ߀�кܶ��]�б���λǰ݅�l(f��)�F(xi��n)�������Q�ġ�ȫ��W(w��ng)�_������Ԋ����

���Ƴ����������ʮ���w��ǰ��һ���J�����ʮ�����Ƶ����c�����д���Ԋ��]�������徎��ȫ��Ԋ����Ҳ�д�������������Ԋ�豻�`�����������������ȫ��Ԋ�������_���ŵ���ԊҲ��������ǧ�d�����ںܶ�����������ı��Ą���Ԋ�}�绥�������e�y�Ȇ��}��1987��顶ȫ��Ԋ�⾎����Уӆ�r������������Ԋ����о������4000������

�����@�ӵijɿ�֮����20���o80���ĩ���ƴ��ČW��Ӌ����һ����ȫ�����Ԋ������������������҂��@���r���W�g(sh��)ˮ�ʵ���Ԋ����������ȡ���徎��ȫ��Ԋ������о���������֮һ����ؓ؟���������t���Ӹ�����......�Г�ȫ���Єe�������߶����������������СԊ����Ʒ�����������ڵ�һ�A�μ��Ÿ���ǰ�����ĸ����R�Ժ����Г��ڶ��鶨��֮؟�Ρ�����ϧ��������ڡ����¼m�������n�S������о��o���^�m(x��)���c������

��ȫ��Ԋ�a������ȫ���ԣ�

��о� ��

���A������1992-10

�˺��20������о�����ˡ�ȫ��Ԋ�a������ȫ�����a�������f���ʷ�����C�����ƴ������īI���������sһֱ�]���¶��Q�����ޡ�ȫ��Ԋ������ʮ�����g�Ķ���סԺ����(sh��)�Ϊqԥ�Ƿ��о������ȫ������

2012�꣬��о���60�q���и���˾�R����19��r�g��ɡ��Y��ͨ�b�������书�r��64�q����20���o80����ԁ��о���Ԋ��õ�һ���W�߶������ϻ�ȥ������о��е��r��ľo��������؟�����Y(ji��)ǰ݅�W�ߵĹ���������һ���W�ߵ��о��Լ��Լ��ČW�g(sh��)������һ���������Ԋȫ�������������ijʬF(xi��n)��

������@��300�����o�ˌ��F(xi��n)�ČW�g(sh��)Ӌ������о��ٴ��_ʼ�����L������(f��)�İ��^���������˳������⣬��о�ÿ�춼����(f��)����W���A�ǵ��k�����ϰࡪ������10�c����11�c���WУ�_ʼ�����������˯���^�m(x��)��������ؼҳ��^�����ٻ��k���ҹ�������ҹ11�c�����ң���һ��������ÿ����ˣ��ܶ���(f��)ʼ�����������������Д���

��о��f�����ČW�ԁ������L̎�������܉�Ѯ������r(n��ng)��ȫ���Ը����r(n��ng)��Ą��^��Ͷ�뵽�W�����о�֮�������M��(f��)����W�r�ÙM�߈D���^ʽ�ķ����x��������������10���꾎�������Ԋȫ�����rҲ�������

��|���������}�~�������D��ķ�����W�R������ԛQ�ķ����J�R������

��|�������ᳫ�Ă�ӛ�ČW�^����Ҳ��̵�Ӱ�����о����ƴ�Ԋ�˵��о�������о��I(y��)����ɵČ��ڼ������J�R���Ƴ�Ԋ�ˡ�����ÿλԊ�˶������w�ɸе�������Ӱ����к��b֮����Ҳ�Ќ��t������혏����n�����H���ݺ�Ѹ���J�������������п�ԭ�����ؿ�؟����ţ�h���С�����������������(qu��n)�飬�s���ڡ���¶֮׃������ؚ⹝(ji��)��

�ڳ�Ϧ�����c��x��Ԋ���^��������о��ƺ������w�������ˌ���Ԋ�r��̎�������飬�乤�����H�H��߀ԭ��Ԋԭò����Ŭ������z�R�E�О��ƴ�Ԋ������������ֻ���ҵ�������һС�������sӰ��Ҳ�܉�һ����Ԋ�˻���һ������Ҋ��(j��ng)����Ԋ�����Ěvʷ�����F��һ�c�c�߳�����׃�ø����挍��

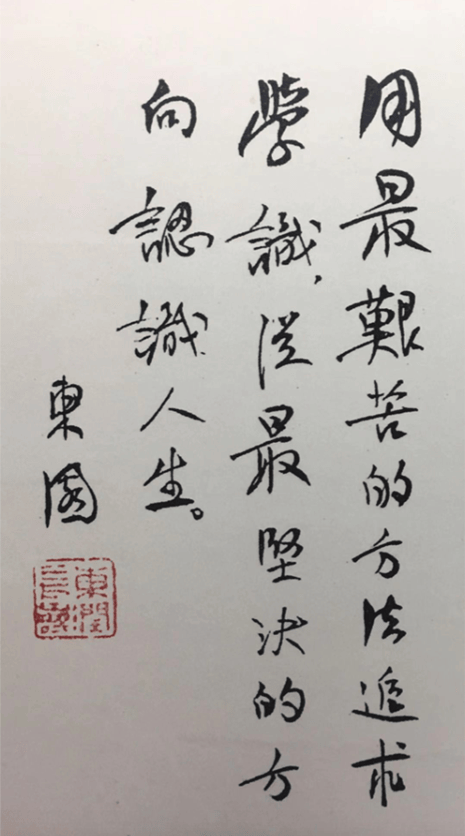

��о����Լ��������w�͌W�g(sh��)�����뵽��Ԋ�о�֮����ʹ���@���������Ԋȫ�����Єe����������Ԋ���������ǎ״��W�˰낀�����o���ƴ��ČW�������D�y�����Ҋ�C��Ҳ��һ���W�ߴ�Խ��Ԋ���{ʼҊ���Ǵ�ƽҰ韡��������sӰ��

���Ǵ�ƽҰ韡�

��о� ��

�̄�(w��)ӡ���^��2017-8

��Ԓ��о���

ֻҊ��ɽ�����S

�����ܿ����� ��ɡ������Ԋȫ����������ʲô�e�ĸ��ܣ�

��о������X���U���ɵ����@��һ���������������w��һЩ���ݵĕr������ٕ������Լ��ܷ�����@��������������F(xi��n)ʲô���}�����ܰ��@�������o�l��

��10������ǰ���ҵ����ьO�ͽ����������r�������ձ���Ҋ�ڕ�Ŀ䛡��Ĺ{�C������28������@һ�����������춨���ˣ��������w�s���F(xi��n)������֮������ί�����f���������ʲô������Ո�ұ��C�@�����ij������䌍�қ]�����������ѕ���̎�����������߅�д������ձ����ϣ����Ҳ���������

�������Ҳ�е������\���@헹����ҏ�20���o80������_ʼ���ˣ��Ǖr��Ҳ�]���뵽������ô���������Ԋ������������������X�����҂�����һζ���Ź��ˣ����˵Ĺ������Dz������ɵ����ڏ�(f��)����WҲ��һ����̎�����IJؕ����^��������N���϶������ҵ���20���o80�����߀���Ї��_���I�����ס��Ї���־���������@�ו������ˎ�ǧ�N��־���ҏ���߅�l(f��)�F(xi��n)�˺ܶ�ǰ�˺��ԵĖ|����

����@�����@������ָ��ȫ��Ԋ�a�����@�õ����˼��ԭ��(chu��ng)���������H����1985����ѽ�(j��ng)����ˡ��F(xi��n)���������ĵ�һ����ɵ��F(xi��n)���ѽ�(j��ng)39������һ���˵�һ����Ҳ�]�Ўׂ�39����

�����ܿ��������@����Ԋ���������X�������y��������ʲô��

��о������y̫���ˡ��@�������ˎ�ǧ�N�������@Щ�����֠�������ͬ�İ汾����ͬ�İ汾�����ֿ��ܶ��Dz�ͬ����������ȥ���x�������e�����κ�һ�c�϶���������Ҋ����Ҳ��������І��}�϶���̎��������

����徎��ȫ��Ԋ�����������Ԋȫ������䛵����������˺ܶ࣬ԊƪҲ�����˺ܶ���̎���@ЩԊ�裬������ԭ�t�DZM������������ԭ������ò����һ����Ҫ��ҕԊ��ĵ�һ�ֱ������@�漰�����伮�������ʷ�����������@Щ���A(ch��)�����10����Ҍ����S���c��Ԋ���p���P(gu��n)��������Ҳ�l(f��)�F(xi��n)����Ԋ����һ�N��ò��

�����ܿ�������Ԋ����һ�N��ò���w��ʲô�ӵ���

��о������S��Ԋ�䌍�dz��ã����҂��F(xi��n)�ڵ��˛]����ȫ�x�����ȷ��f������ġ����ѡ����@��Ԋ�����Εr�ڷdz��������F(xi��n)�ں����������������������ڰl(f��)����¡��׃����Ҫ���������������H��֮���Ը����Ҧ���������Ä�������

�������Hֆ���������@�ס����ѡ������Ğ����r�M�����T�в��ݡ���@�ԏ�·���wȥ���Ώġ�����˼���f���Ҟ�ʵ۵��I(y��)�ıM����Ѫ�����ǡ����T���s�����ݼ{�����ҬF(xi��n)�ڻؼ�Ҳ�Ҳ���·����ԓ��ȥ�Ώ����vʷ�Ϻܶ�����P(gu��n)ϵ�����@�ӵģ�������(zh��n)��̫�������H�������ż���������Ҳ���е������{��

�Ӱ����؈�����е������ڡ����D/����؈������

�����ܿ���������x��Ԋ�ķ�ʽ���ƺ�����һ�N��ӛ�ČW���������P(gu��n)�����@�Ǻ͌�����|��������Ӱ����P(gu��n)����

��о����������ČW���������f���Ї����y(t��ng)��������ʽ�����ĽY(ji��)���������Ї��Ļ����伮�dz���Ϥ��Ԋ����ԄҲ�ܺ����������ΌW������·��(sh��)���H������ʽ����

�����������N������20�qǰ���g�����С�f�������p�ĕr��ӛ�߰�����|����������1896�꣩�Ϳ����÷��g���M�B(y��ng)���Լ��������x�˺ܶ������ČW֮�����܉��Ї��ČW�İY�Y(ji��)������

20���o30������������ڴ�W�_�ˎ��T�n���v��ʷӛ����Ԋ��(j��ng)�����ČW���uʷ��Ҳ���^���P(gu��n)�����������ɾ������������r���_ʼ�D(zhu��n)���ӛ�ČW�������{(di��o)Ҫ����ʽ�Ă�ӛ�ַ��팑�vʷ����Ĺ��£��挍߀ԭ������������(j��ng)�v�����ă�(n��i)��׃���������������������ĸ�����_��

��������ٝͬ�ìF(xi��n)���˵������̓��(g��u)���˵Ĺ��£�����F(xi��n)�ں����еġ�������ۡ���Ӻ���ʵۡ�֮����Գֵ�ԭ�t���DZ���挍�����������S̓��(g��u)������(y��ng)ԓ��������ȻҲ����(y��ng)ԓ�����㿴��?gu��)ױ�С�������������J�R���ƴ�Ԋ�ˡ���Ԋ�����ơ������dz��@�ӵ�������

�����ܿ������@�ױ����漰��Ԋƪ�������5�f������Ԋ��߅�x���������Լ����x��ƫ�û�˜ʆ���

��о����қ]���e��ƫ�ã�����һ����f���ҕ��xһЩ�ЌӴε�Ԋ����v�����ı��_Ҫ��һ���ĺ����(n��i)��Ҫ���ˮa(ch��n)��(li��n)������һЩ����̽���ď�(f��)�s��������Ÿ��ġ��Ծ������ȿhԁ������֡����@��Ԋ���Ї�Ԋ��ʷ���ǿ�ǰ�����Ÿ��ڰ�ʷ֮�yǰ���^�쵽�������������Σ�C���A(y��)���˄Ӂy�ı��l(f��)����ӛ�߰���ԔҊ���Ÿ���ʢ��Σ�ԡ������x���Ծ������ȿhԁ������֡���һ��������ڡ�Ԋ�����ơ���

��Ԋ�����ơ�

��о� ��

�P�˳����磬2021-8

�����ܿ�������ĴTʿ�W��Փ�Č����ǶŸ�����|���������Ÿ�Ҳ�Aע�˺ܶ���Ѫ�����ƴ�Ԋ��֮�У�������Ÿ��е����H��һЩ��

��о����п��ܡ����������@��̎��һ��֮ȫ���īI�����ѽ�(j��ng)������ֻ�о�һ��Ԋ���ˡ�

��Ȼ�����x��Ԋ�ĕr������߀�Ǖ����S���|������������@Щ�ꌑ�^�ܶ������v�ƴ�Ԋ�˵Ľ�(j��ng)�v�ͽ������ȷ��f�n��������Ԫ�����x�������ɂ��˿��Dz���س���������P(gu��n)ϵ̫�������ґ�����������r����J�R��������Ԫ���n��С5�q���������X���n��ʼ�K��һ��������ؓ�ĸ������ϧ����Ԫֻ����47�������n��߀����5������������˽��_�؏R�o������Ԫ���n�����˱��ġ������_�؏R������ʲô���������@���ǡ�

�����ܿ����������f�^���������һ���µ��ƴ�Ԋ�迂������߀ϣ����ɇ���������δ��ɵĹ�������ָ����ʲô��

��о����ƴ�����ʷ�ϵ��о������^����ʷ�ϣ���ָ�vʷ�ϰl(f��)���^ʲô��������Щ�˽�(j��ng)�v��ʲô�������c�r���¼�֮�g��ʲô�P(gu��n)ϵ���@Щ�䌍��ֵ��ϵ�y(t��ng)��ȥ�������@��һ���dz�����Ĺ������ҽ���73�q�������X���ҵľ�����������߀���ԣ����������ƶ�һ��10��Ҏ(gu��)����Ԓ����̫�^������

�����ܿ������@10������ȫ�����ޡ������Ԋȫ�����������ᵽ�Լ�ÿ�����^��·�����ď�(f��)����W���T��һ�lС·�ؼң��ǂ��ط��Ę��~�������ַ�ï�����ֿ��������@��һ��һ���^ȥ���@�����K������ˡ������˸п���

��о����@��Ԓ����һ��U���Z����Ҍ��^һƪ�����v���ƕr�ڶU��ɮ�˴�÷�����ă�����������ڡ�Ԋ�����ơ��

�@�������f�����ƴ�ؑԪ���g����һ��ɮ���ڴ�÷ɽ����·������һ����ǰ����֪���жU�����Ƿ�������������������ס��ɽ���ٕr���������f����ֻҊ��ɽ�����S����

��·ɮ���ֆ�������ɽ·��ʲô̎ȥ���������ش��f�����S��ȥ���������Ϫ��������ɽ������

2024��8��6������о����Ϻ��ż������翴���������Ԋȫ�����Ęӕ���

�����S����

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)