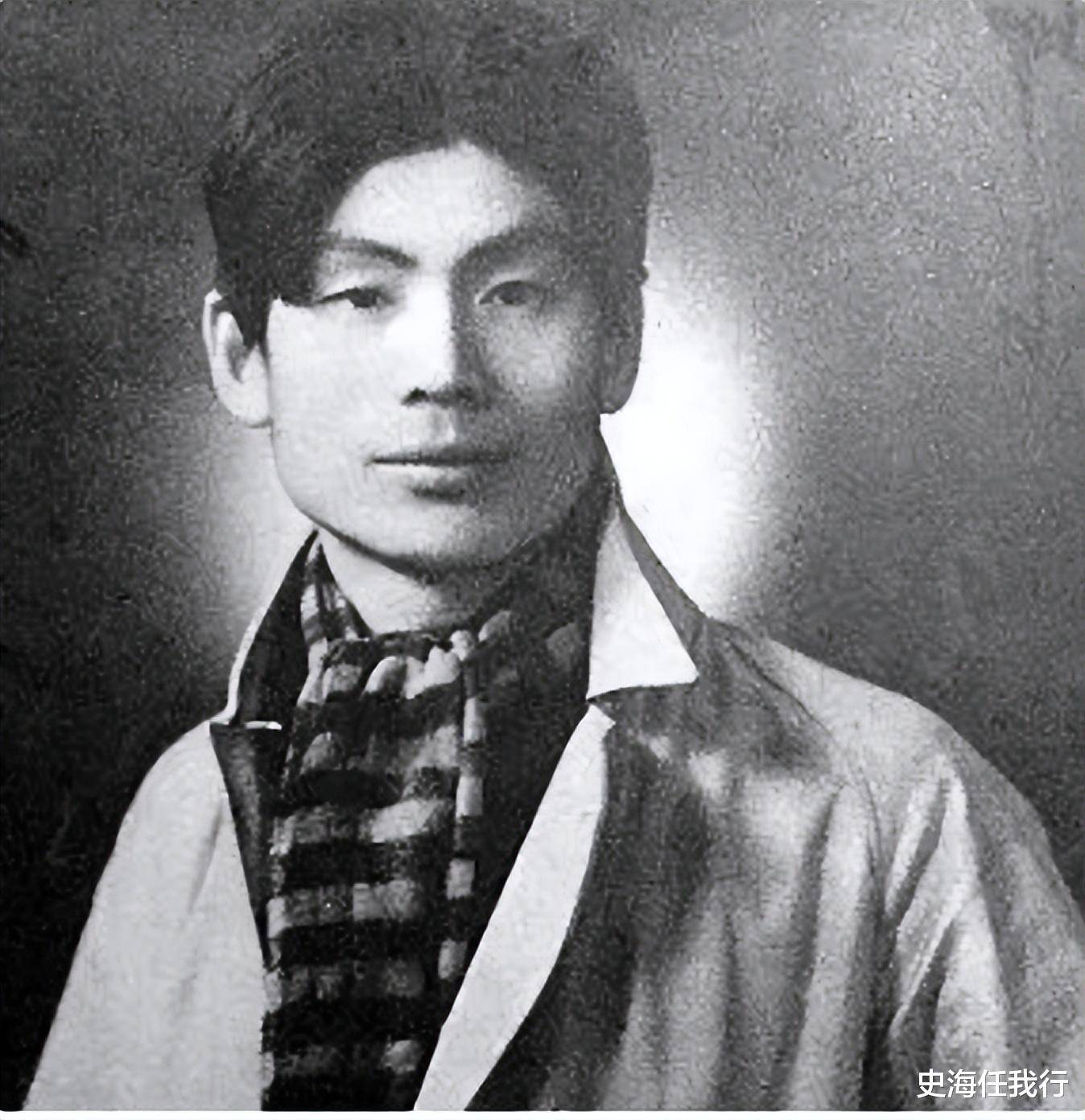

原創(chuàng) 蕭軍初到延安,聽說毛主席求見,不耐煩地拒絕說:不見,我挺忙的

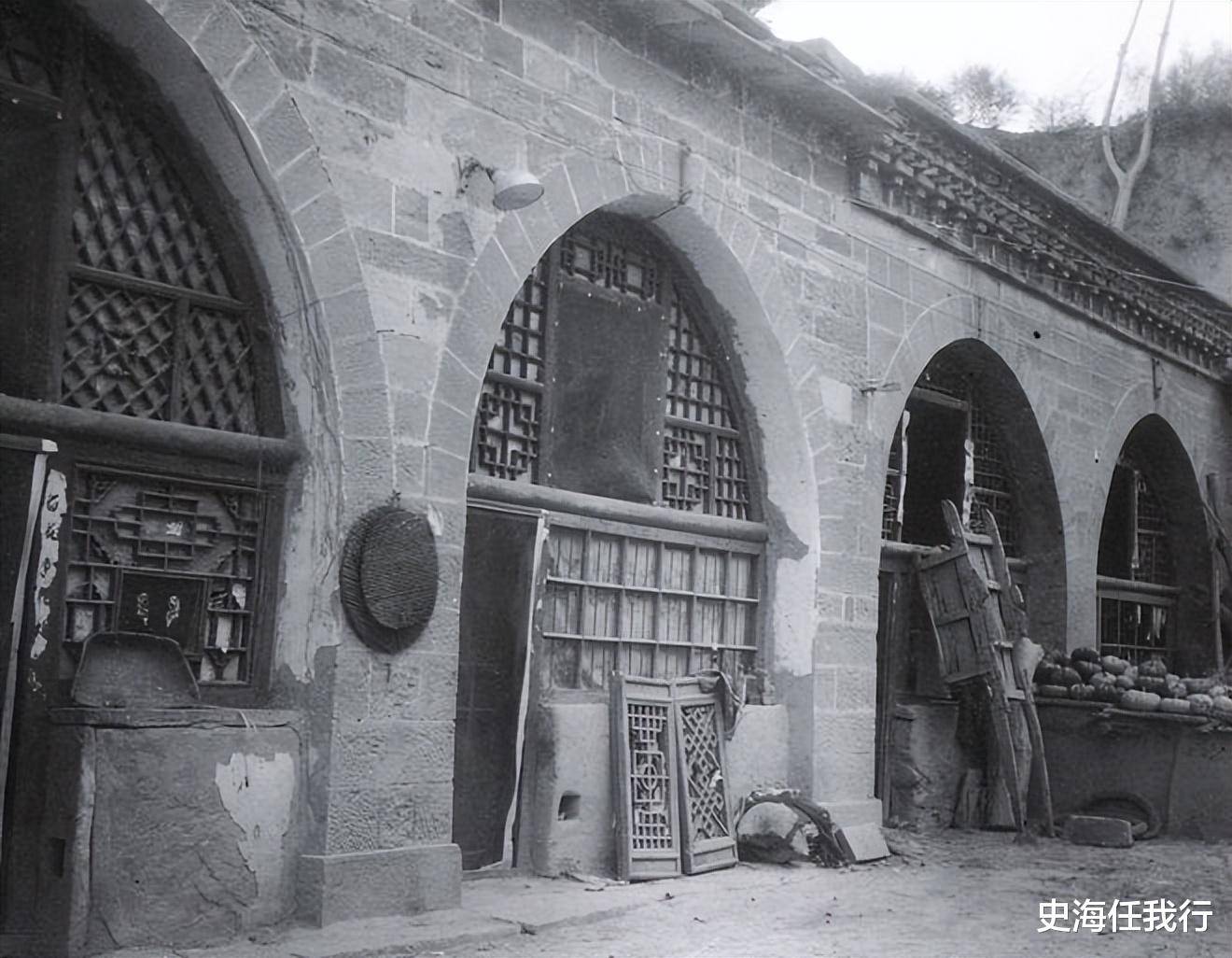

1938年3月的江南本該是草長鶯飛的時節(jié),但在延安陜甘寧招待所里,女作家丁玲卻感受不到絲毫春意。窗外是廣袤的黃土高原,零星點綴的綠意在風中搖曳,仿佛隨時會被料峭的春寒吞噬。

這天下午,丁玲正伏案工作,筆尖流淌著對淪陷區(qū)同胞的牽掛。忽然,一陣陌生的腳步聲打破了寂靜。來人步履沉重,隔著門板都能感受到那股陽剛之氣。當看清來者是蕭軍時,丁玲心頭一緊——這位東北硬漢竟獨自前來。

蕭軍風塵仆仆地坐下,接過熱茶一飲而盡。他坦言原本要去五臺山打游擊,因道路封鎖才轉(zhuǎn)道延安。說起在臨汾教書時目睹閻錫山消極抗日,這位熱血作家仍難掩憤慨。當話題轉(zhuǎn)到蕭紅時,蕭軍直言兩人因抗日理念不合分道揚鑣:蕭紅希望他用筆戰(zhàn)斗,而他執(zhí)意要上前線。

次日,毛主席得知蕭軍到訪,特意派秘書邀約。誰料蕭軍以公務(wù)繁忙婉拒。丁玲勸道:不見泰山不知山高,建議他務(wù)必見見這位胸懷寬廣的領(lǐng)袖。令人意外的是,第二天毛主席竟親自登門。看著身穿舊軍裝的偉人站在門前,蕭軍頓覺自己的傲慢多么可笑。

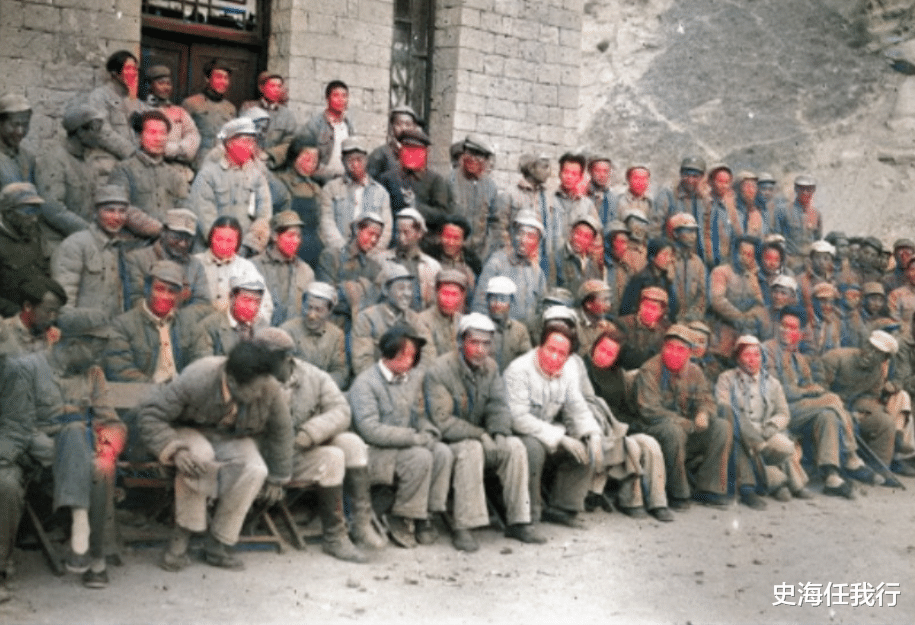

這次會面徹底改變了蕭軍。毛主席談起對魯迅的敬仰,言語間流露的真摯讓蕭軍如沐春風。此后兩周,他駐足延安,目睹這片土地上蓬勃的生機。在陜北公學(xué)開學(xué)典禮上,露天宴席間大碗喝酒、大塊吃肉的豪邁場景,更讓他感受到共產(chǎn)黨人的赤誠。

蕭軍最終加入丁玲的西北戰(zhàn)地服務(wù)團,用文藝為抗戰(zhàn)發(fā)聲。后來他輾轉(zhuǎn)西安,與蕭紅徹底分手;在蘭州與19歲的王德芬相戀,不顧年齡差距結(jié)為連理。1940年,他攜家眷重返延安,一住就是五年。

在延安,蕭軍雖擔任文抗主席,卻因性格耿直屢生齟齬。當他決意離開時,毛主席兩次長談挽留,推心置腹地與他探討文人修養(yǎng)。特別是1942年,在蕭軍建議下,延安文藝座談會應(yīng)運而生,成為影響深遠的文藝界盛事。

多年后蕭軍回憶:毛主席禮賢下士,氣度非凡。與他相比,我當年的傲慢實在幼稚。他將魯迅視為精神導(dǎo)師,而把毛主席當作亦師亦友的兄長。這段始于拒絕、終于敬仰的交往,見證了一位熱血文人思想的成熟,也彰顯了領(lǐng)袖海納百川的胸襟。

發(fā)表評論 評論 (2 個評論)