《楊君訪談國際媒體》:張藝謀電影的符號化藝術(shù)及其文化內(nèi)涵

主持人:楊君 中央電視臺資深媒體評論員,節(jié)目主持人

媒體人物:張藝謀 中國內(nèi)地導(dǎo)演、攝影師、編劇、演員

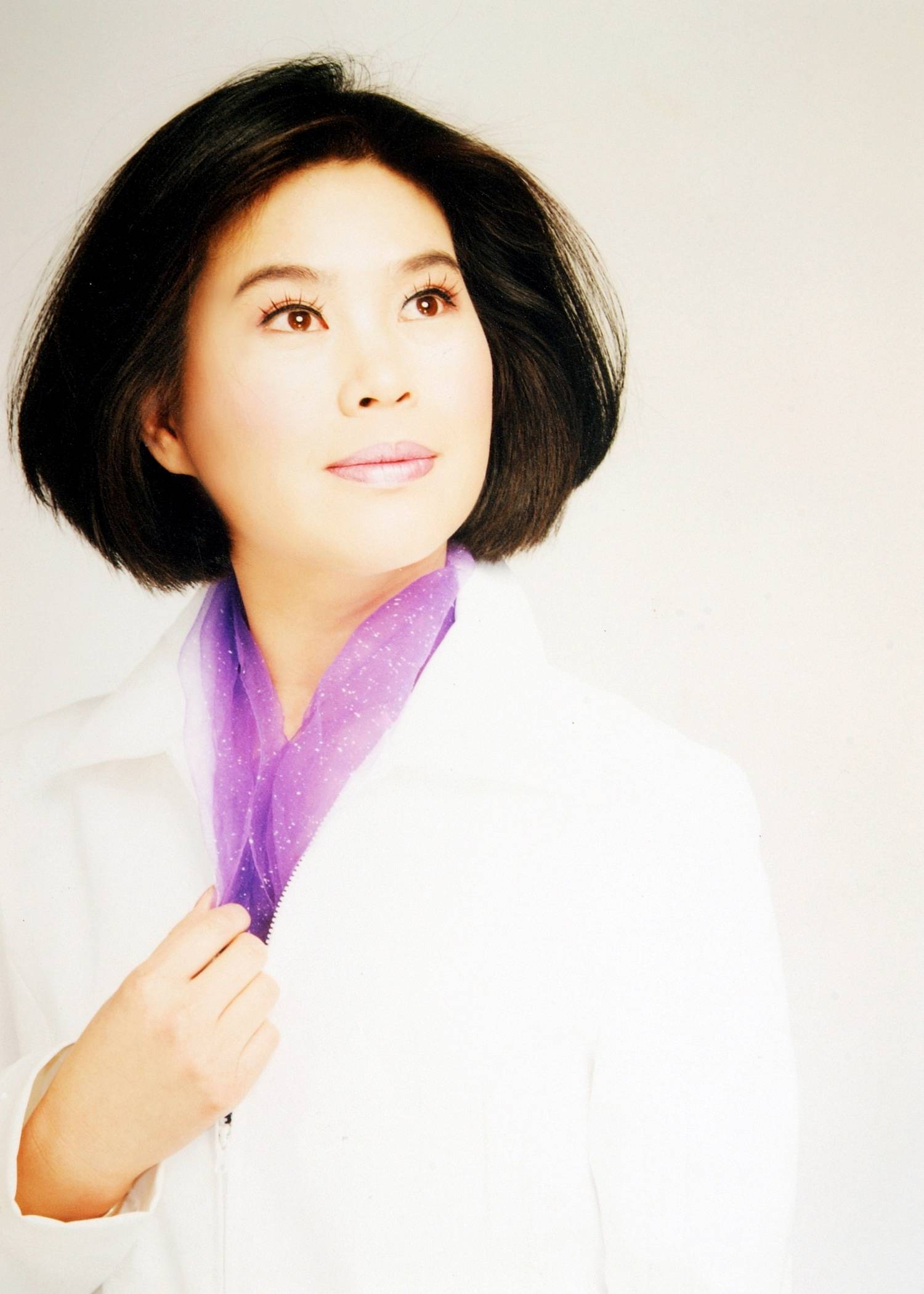

楊君:享有一定國際聲譽(yù)的中央電視臺著名媒體人,著名節(jié)目策劃、主持,也被稱為國內(nèi)少有的復(fù)合型媒體明星。畢業(yè)于北京廣播學(xué)院,獲得法學(xué)碩士學(xué)位,也是北京廣播學(xué)院電視專業(yè)的第一位電視傳播學(xué)碩士,為中央電視臺第一位被派駐美洲東方電視臺的節(jié)目主持人,曾主持央視《世界經(jīng)濟(jì)報道》《紀(jì)實十五分鐘》和《半邊天》等多個欄目。

1999年開始出版媒體專著《英雄三部曲》(《英雄》、《現(xiàn)在》、《笑容》),由于形象時尚,風(fēng)度氣質(zhì)俱佳,溫和與智慧并存,深受廣大觀眾的喜愛,被稱為央視“智嘴”,國際著名大家金庸為《笑容》親自寫序,對楊君成就給予高度評價。多次出任中國電影電視發(fā)展高級論壇主持人并當(dāng)選主席,2001年獲得“新世紀(jì)百名杰出女性”稱號,并成為新華社“環(huán)球20位最有影響力的世紀(jì)女性”儀式上唯一的頒獎嘉賓,影視傳播學(xué)作品被譯為17國語言。

2002年入選WHO'S WHO世界杰出職業(yè)女性,2002年10月出任香港“兩地影視業(yè)大型交流活動”主持人,2003年3月8日世界婦女節(jié),中國郵政發(fā)行了楊君“笑容”系列郵票及首日封。楊君被國內(nèi)外媒體稱為近年來中國影視界的焦點人物之一。

《楊君訪談媒體人物》、《楊君訪談國際媒體》介紹

媒介、思想、碰撞,當(dāng)今媒體風(fēng)云人物,誰在說?作為北京廣播學(xué)院電視傳播學(xué)專業(yè)第一位傳播學(xué)碩士研究生,楊君堅持傳播學(xué)研究達(dá)26年之久。

楊君1990年成為中國傳媒大學(xué)電視傳媒學(xué)專業(yè)第一位碩士研究生,1992年因品學(xué)兼優(yōu)成績優(yōu)異獲得國家教委研究生獎學(xué)金和三臺獎學(xué)金研究生畢業(yè)分配到中央電視臺工作,以媒體評論員的犀利筆鋒撰寫大量以媒體為內(nèi)容的調(diào)查及評論,首次提出電影具有媒體屬性的觀點,同時指出應(yīng)將媒體的范疇包含八大傳播媒介——電視、電影、廣播、報紙、雜志、圖書、音像、網(wǎng)絡(luò)等。提出以媒體事件中的典型人物作為研究個例來縱向集納考察中國及世界媒體發(fā)展的觀點,并加以成功實踐。

《楊君訪談媒體人物》、《楊君訪談國際媒體》是我們準(zhǔn)備了三年之后隆重推出的國際國內(nèi)幾百位媒體頂尖人物的大型訪談,以前沿、客觀、發(fā)展、國家、國際的眼光考察中國媒體走向,有權(quán)威人士預(yù)計該訪談的推出和媒體人物的成功思想將對中國媒體發(fā)展產(chǎn)生積極的推動和影響。

嘉賓簡介

張藝謀,1950年4月2日出生于陜西西安,中國內(nèi)地導(dǎo)演、攝影師、編劇、演員,畢業(yè)于北京電影學(xué)院攝影系。

1984年,作為電影《一個和八個》的攝影師正式進(jìn)入電影行業(yè)。1986年,因主演電影《老井》一舉成名。1987年,其導(dǎo)演處女作《紅高粱》獲第38屆柏林國際電影節(jié)金熊獎。1990年,執(zhí)導(dǎo)電影《菊豆》,提名第63屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎。1991年,執(zhí)導(dǎo)電影《大紅燈籠高高掛》,獲第48屆威尼斯國際電影節(jié)銀獅獎,提名第64屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎。1992年,執(zhí)導(dǎo)電影《秋菊打官司》,獲第49屆威尼斯國際電影節(jié)金獅獎。1994年,執(zhí)導(dǎo)電影《活著》,獲第47屆戛納國際電影節(jié)評委會大獎。1999年,執(zhí)導(dǎo)電影《一個都不能少》《我的父親母親》,分別獲得第56屆威尼斯國際電影節(jié)金獅獎、第50屆柏林國際電影節(jié)銀熊獎。2002年,執(zhí)導(dǎo)電影《英雄》,提名第75屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎 。之后,先后執(zhí)導(dǎo)《十面埋伏》《滿城盡帶黃金甲》《金陵十三釵》《滿江紅》《第二十條》等影片 。此外,他還執(zhí)導(dǎo)了2008年北京奧運(yùn)會開閉幕式 、中華人民共和國成立60周年和70周年慶祝活動 ]、2016年G20杭州峰會“最憶是杭州”文藝演出 、2022年北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式等重要活動 。

張藝謀是中國第五代導(dǎo)演的代表人物,多次獲得國際電影節(jié)獎項,為中國電影走向世界作出了貢獻(xiàn) 。他也是開創(chuàng)中國電影“大片”時代的導(dǎo)演,開啟了中國電影的商業(yè)化進(jìn)程。此外,他還曾擔(dān)任第九、十、十一屆全國政協(xié)委員 。

01

張藝謀電影符號化藝術(shù)

張藝謀,這位杰出的中國第五代導(dǎo)演,通過電影作品在多個層面展現(xiàn)了其獨特的藝術(shù)匠心。他巧妙地運(yùn)用人物、題材、畫面、色彩、場景等元素,將電影藝術(shù)渲染得韻味十足,從而將中國電影推向了世界舞臺。在張藝謀的電影中,符號意義與藝術(shù)表現(xiàn)的結(jié)合達(dá)到了登峰造極的地步。這種完美結(jié)合在各個方面都得到了充分展現(xiàn),包括題材的選擇、人物的刻畫、畫面的構(gòu)圖、色彩的運(yùn)用等。正是這些精心設(shè)計的符號元素,共同塑造了張藝謀影片的獨特藝術(shù)風(fēng)格。

▍ 色彩符號的運(yùn)用

其中,色彩符號的運(yùn)用在張藝謀的作品中尤為引人注目。他善于借助畫面中絢爛的色彩來揭示影片的深層內(nèi)涵和張力。張藝謀在電影中大量使用紅色來表現(xiàn)風(fēng)格與主題,這一手法在多部影片中得到了淋漓盡致的體現(xiàn),如《紅高粱》、《大紅燈籠高高掛》、《菊豆》以及《滿城盡帶黃金甲》等。紅色在這些影片中不僅突出了人物的個性特點,更揭示電影的深層內(nèi)涵,展現(xiàn)了中華民族文化的深厚底蘊(yùn)和特定年代下人物的精神風(fēng)貌。

▍ 道具的符號化意義

在張藝謀導(dǎo)演的作品中,道具不僅是一種功能性存在,更被賦予了深層的象征意義。從《紅高粱》中的八仙轎和紅蓋頭,到《大紅燈籠高高掛》中陰森灰暗四合院內(nèi)的燈籠,再到《十面埋伏》中的竹林與花海,以及《英雄》中的沙漠與黃葉,每一件道具都被精心設(shè)計,蘊(yùn)含著豐富的文化內(nèi)涵。張藝謀通過這些道具,如在《紅高粱》中象征革命精神的八仙轎,將革命精神與民族情感緊密聯(lián)系,展現(xiàn)了深刻的文化內(nèi)涵和民族情感。

▍ 人物形象的理念化塑造

張藝謀的電影作品中,人物塑造呈現(xiàn)出一種顯著的趨勢,即越來越理念化。這種理念化,意味著導(dǎo)演在鏡頭下展現(xiàn)人物時,不僅描繪了人物在劇情發(fā)展中的行為特征,更深入地通過這些行為特征來傳達(dá)文本之外的深層情緒和思想。以《紅高粱》中的“我爺爺”余占鰲為例,余占鰲不僅展現(xiàn)了土匪的放蕩不羈、粗獷豪放和強(qiáng)悍生命力,更在身上彰顯了中華民族的民族正義感和愛國主義精神。通過這種復(fù)雜多面的性格刻畫,張藝謀揭示出中華子孫的民族道德與情感,展現(xiàn)出人性最原始的狀態(tài),深刻地揭示了中華子孫身上獨特的民族道德、民族情感、民族大義和民族剛健之魂。

綜合來看,張藝謀電影中的這些符號化元素——色彩、道具、人物形象等——不僅豐富了影片的藝術(shù)表現(xiàn)力,更開辟了一個全新的審美境界。張藝謀通過他的電影符號化藝術(shù),引導(dǎo)觀眾進(jìn)入一個文化與精神的深邃世界,使得觀眾不僅能在觀影過程中享受到視覺的震撼,還能對不同時代、不同社會階層下的民族與文化之間的聯(lián)系有更深的領(lǐng)悟。這一過程不僅是對民族文化和文明的深刻反思,更是對當(dāng)前時代精神動力的有力補(bǔ)充,這正是張藝謀電影符號化意義的體現(xiàn)。

摘自《楊君訪談國際媒體》

發(fā)表評論 評論 (2 個評論)