����Ѫ�֣������������˸�˺���c�����ų�

�ڡ��t�lj��������������m������S��𡢹�������������О��c�����_�ġ��Ĵȱ����|(zh��)�����@�����x�������ŷ���Ʒ⽨�F��ľ�����л�����b����ŷ��s�o�ȱ�������ĸ�s���ӟo���������Z���s�o�ܹ������������˸����֮���������˖|�����x�����y����Ҳ����������峯�F��Ů�Ե������������W(xu��)�ߌ��������cɯʿ�ȁ��P�µ����˰��ˡ��ײ�������ż֮�ҡ��е�������������ָ�����ď�(f��)�s���h(yu��n)�������ČW(xu��)�С���ĸ�������ߡ��Ŀ̰�ģʽ��

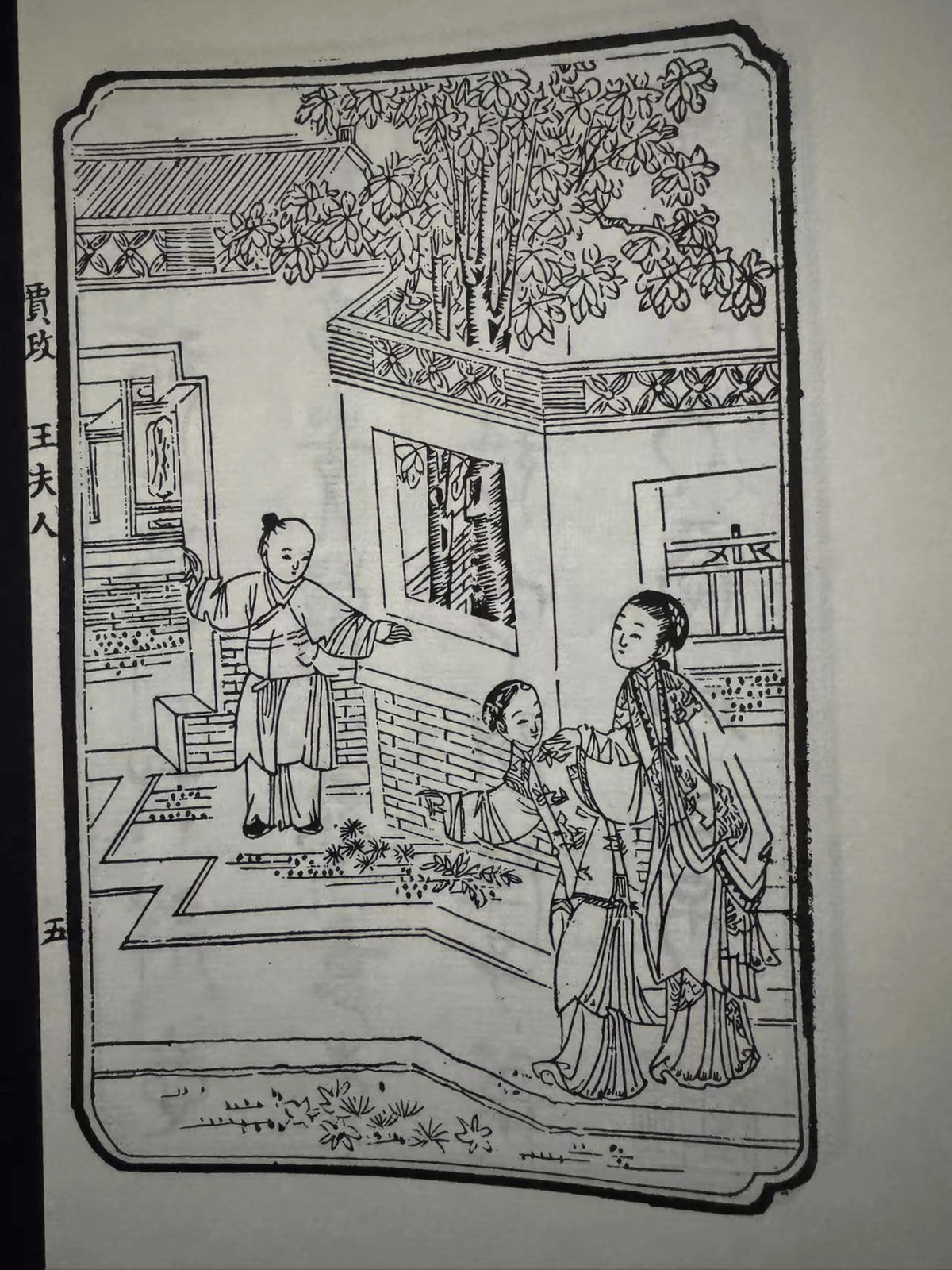

һ�������ŷ���О飺��ʽ���ڌ��|(zh��)���o���_�ĵġ��ŷ��ߡ�

���������˵��ŷ��О��M���_�Ĺ���Ŀ�ģ����������_��������(j��ng)�����ĄәC�Ǟ�����������錚������(z��i)���猚���|�r���������_���������ڽ��AͶ����������؟(z��)�Κw�ڌ��������Դ��sͨ�^ʩ���y�����o���A�������������(n��i)�IJ������@�N������o(h��)�ӡ����đB(t��i)�����������`�С��ȱ���ѡ��Ľ��x�������W(xu��)���J(r��n)�����������ŷ�Y�������µġ����±��ݡ�����һ�N�]����������(n��i)�����H���xʽ�c��λ֧�εġ��՚���������

��������˺��o���ȱ���ѡ���̎�����˕r���o�z�������A���c������Ц����(d��ng)�����R���f������KͶ����������������������������������s�����^�@����ԩ������˾����˽�鱻�l(f��)�F(xi��n)����ֱ�Ӕf�߲���Kײ���ԱM���@Щ�¼������������ԡ��S�o(h��)Ҏ(gu��)�ء��������б�������֮���������ڽ��A�����O�q�⡰��ֻ�f����������߀�����ρ�������¶���О�߉�c��̴ȱ��ĸ���������

�ٴ������˵ġ��ŷ𡱳��c���ę�(qu��n)�����������磬���ڳ��z���^�@�r���ԡ���ـ�����C���L(f��ng)�⡱���ɣ����tᘌ��c�����H����Ѿ�ߣ������������٣������|(zh��)�ǾS�o(h��)�⽨�Y�̌����pŮ�Ե�Ҏ(gu��)Ӗ(x��n)������������ų��������O��ƫ����ҲԴ�ڌ�����������������棩�IJٿأ����������P(gu��n)����Ů������@�N��������־�c��(qu��n)���V�����{����������֮�ϵ��О����c���_������ƽ�ȡ��Ĵȱ�������ȫ������W(xu��)����˼Դ��ָ�����������˵��ŷ���������⽨���D�ľ�����ƣ��Á����w���О��еĚ���������

������Ů�����x�Ƕȿ��������˼��lj�����Ҳ�DZ�������

����˹��David Hawkes���͗���D���g���������x������������Ӱ����h(yu��n)������˹�ڷ��g��ע��������еļ�(x��)ā�ʬF(xi��n)�����猢�����ˌ������Ӗ(x��n)���g�顰my wretched little sinner�����ɑz��С���ϣ���ͻ����ì�������������t�����{(di��o)���(qu��n)���У��猢�����X���^�˲��������g�顰Have you paid the monthly allowances yet?�����@�N����܌�(d��o)�������x�ߌ������˵ć�(y��n)���̶Ȯa(ch��n)����ͬ�J(r��n)֪��

�����˼��lj�����Ҳ�DZ�������������������ų�����Ѿ�ߵć�(y��n)���������x��S�o(h��)������λ�IJ������������Z����ǰ���[�������Zĸ��ǰ��혏����t��ʾ�˷⽨�ƶȌ�Ů�Ե��p�����`�����������m�F���Z��Ů���ˣ��s���R�֡������Ļ���̎��߅����λ���c�Z���ľ������x�ӄ������Ĺª�����

����������J(r��n)֪�ĪM���cƫ��(zh��)�������˵��������O�ȷ��]�������L���Z��������Ů��Ԫ����m����������м����ڌ������������ČW(xu��)�ĸ�۳����x����H�c���o(h��)���������硶���K���硷����ِ��ĸ�H��͡�Ǡ������ҵĂ�������������Ť���ġ��ۡ��sֻ֪�������������⣬�@�Nĸ�Ա��_(d��)�����������{(di��o)���w�������L���Ļ��Z��������Ȼ��ҕ��һ�N���µľ�������

�����˽��ӟo������ʳ��ۿ��������������^�ȱ��o(h��)���γ�����������Z�����š�Ԫ����m��׃�ʸ���������������Ŀ��������W(xu��)��ָ�����@�N�О����ĸ�۵�Ť�����_(d��)��Ҳ�������Й�(qu��n)����Р�ȡԒ�Z��(qu��n)�ğo��֮�e����(d��ng)�Z������A֮�±���?q��)��������s�O�����o(h��)���v����؝��������(w��)���I(y��)����ϲ�g�x�����������@ʧ����ĸ�H��ɫ���K�������\���_�������ע�_��

�����ƹ��Z���s���o�^�w���������o�飬���tܛ���o��

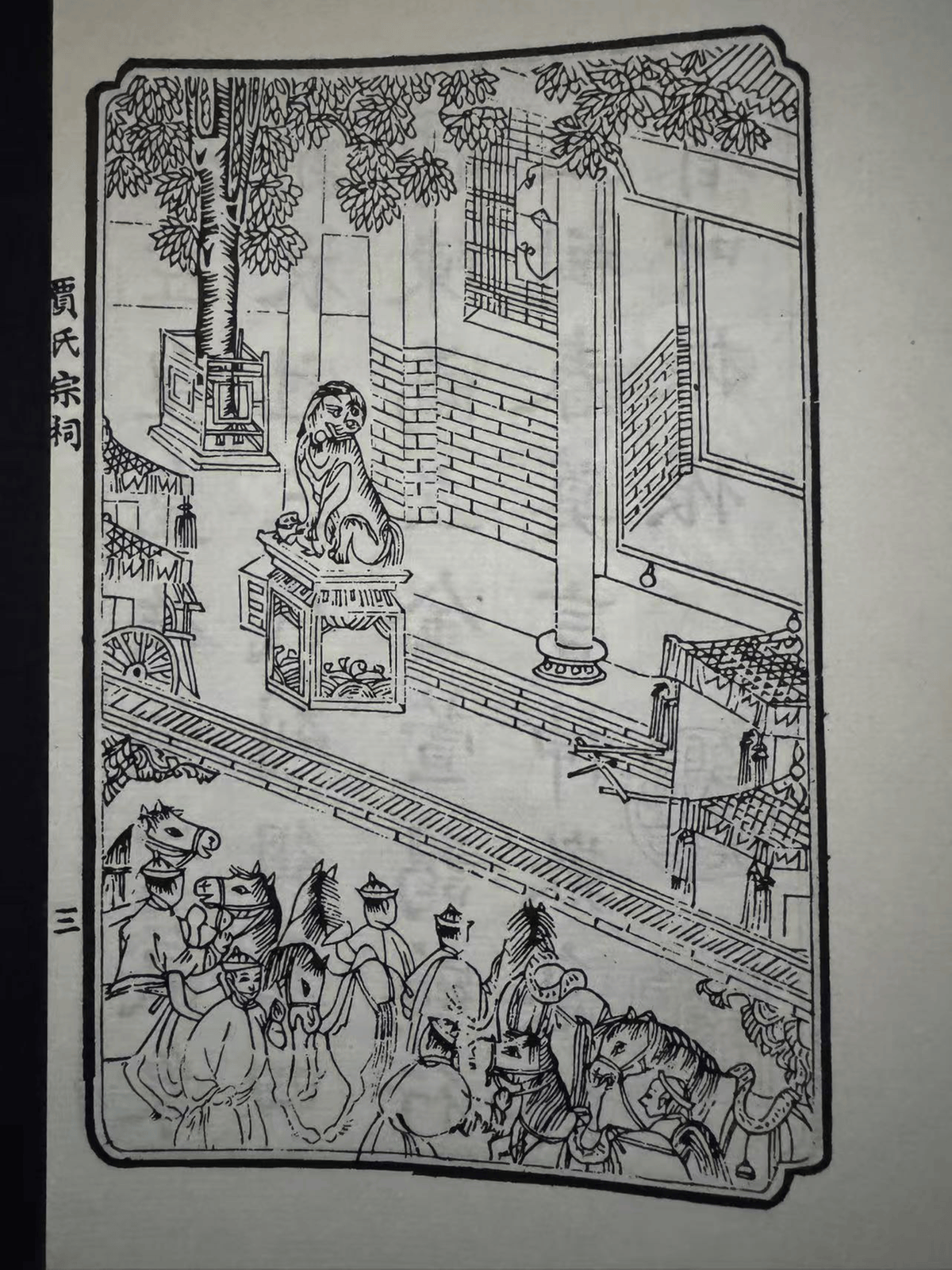

�ܶ��x��ע���������w���Q�ߣ��糭�z���^�@�������J(r��n)��������������㡣�����������Z�����|(zh��)�Į�(d��ng)��̫̫�������������_����һƬ�n����ټ�������(w��)������ȫ�o�·���ÿÿ�µ��R�^�����֟o����̽�����ҕr���@�Ÿɣ������˱���ץס�������ݣ��Լ��tѸ�����[Ļ�������ɱ��������R�˲����������ܼҴ��(qu��n)�и��������P�@��(qu��n)��Ѭ��֮ͽ���Y(ji��)���P���������飬�������Z���ăA�j���������Ƽ�����ͬһ��ͽ��̓���ķ�̖������ڱ��������F��Ů������լ��Ժ�б��ƶ��ԡ�ȥ�ܻ����ı����������������������ܽ��B(y��ng)���IJ������������Ĺ���֮����

�����˵ġ����ŷ��ġ����džμ��ġ���������Դ�ڷ⽨�ƶȌ����Ե�Ť���������S����s�v�ݳ��z���^�@���@�N�����ơ������x��⽨�����c�ڽ�����ě_ͻ������ҕҰ�������IJ��㣬���o����ȡ���������B���A�����j�����@�N���潹�]ʹ������ʬF(xi��n)�������������o������ܛ���o�����ȱ����ŷ����������t���o�ȱ��������������Q��ᄳɵ�һϵ�А���������AͶ�������������������ڌ����c���O�Y(ji��)���Y֮�r�^�������������x�ҳ��ߵȵȣ�����һ��Ŭ���Ա�������K��

�C�ρ������|�����x���ձ��J(r��n)�������ˡ����ɐۡ������ġ���������Դ�����X��Ұ�Ļ������������������(n��i)Ƕ���ǂ���Ϣ���ԵĶY�̽Y(ji��)��(g��u)֮�������Ă������ƶȵĮa(ch��n)�������ğo�����Ԅe���ȵĽY(ji��)��������������A���ډ���ͶӰ�����ı��������������������ǂ����˶Y���������������֟o�����ɵ�һ������Ʒ��������Ȼ���X�س䮔(d��ng)������צ�����@�N������ʹ�������˳ɞ顶�t�lj�������ߏ����Ľ�ɫ֮һ�����@Ҳ���Dz�ѩ��������������֮̎��

��Դ���Ї��Ո�W(w��ng)

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)