�Sͥ��(ji��n)�����x

���Ҫ�u(p��ng)�x�����к��ڵ����hˇ�g(sh��)�ң����ҿ������Sͥ��(ji��n)����Ҫ�������õ�һλ�����ǂ�(g��)�r(sh��)�����[Ó�K�Y��Ӱ��������������Ҫ�f��ijЩ����������Խ���Sͥ��(ji��n)�����K�T�����L�ĵ�����������Ԋ�ķ���e�_�������_������������Ҳ�ܲ����ڎ�����������Խ�r(sh��)݅��߀���c���ˠ���������^��־���c�ƌW(xu��)����

�b�����ڲݕ����_(d��)���ľ��箐��ͻ���h(yu��n)�~�r(sh��)�t����ؕ�I(xi��n)�B�ڕx�����ܶ��ˌ��@λ����Ԋ�ɵı��濴����š����^��(sh��)�����ڱ��Εr(sh��)�ڣ�ˇ�g(sh��)��ָ����Sͥ��(ji��n)�ߴ�����������?y��n)�M��С�ɻ��߷�����������K��ܧ�]�ڕr(sh��)��;�Sͥ��(ji��n)�t��Ŀ��(bi��o)��֔(j��n)��һ��һ�M(j��n)���K�������ԝu���c�D��Ľ��������೬Խ������������u���_(d��)����֮�������һ�~���������Sͥ��(ji��n)���������Ĵ��ڠ�B(t��i)�����������x��

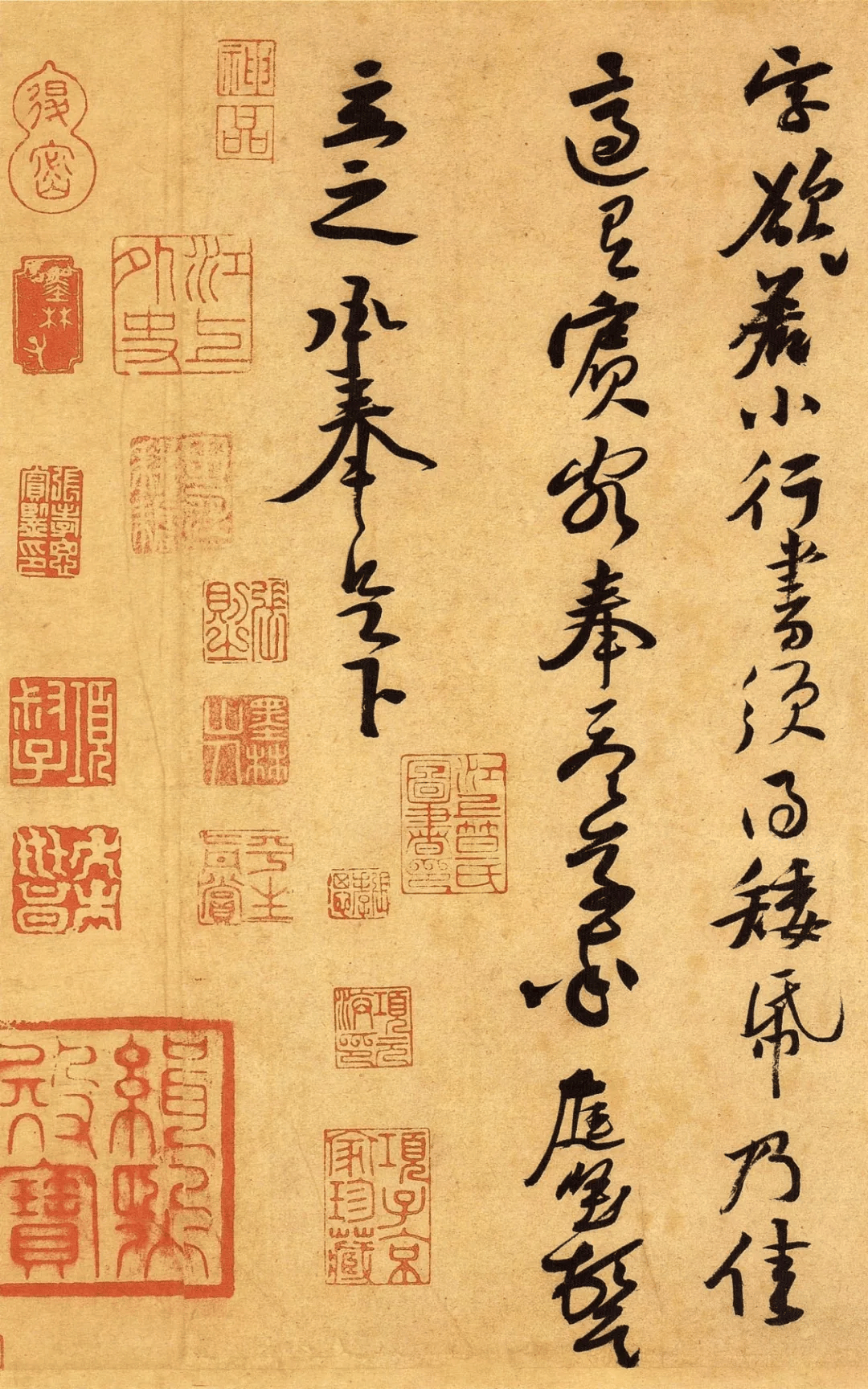

�� �Sͥ��(ji��n) ����Ԋ���_(t��i)���ʌm����Ժ��

Ԫ�S��������ʮ���q���Sͥ��(ji��n)������r��������ˡ��S����Ӌ(j��)�K���ˡ����Գ�һ��ʼ���桱(������܊����(sh��)�Nٛ(z��ng)��ʮ�ġ�)���^�c(di��n)��չʾ���^�˵ı�ؓ(f��)�c���h(yu��n)�������@��(d��ng)Ȼ����һ�r(sh��)�ě_��(d��ng)֮Փ��������(g��)����r(sh��)�������Գ�һ�ҡ��������ѽ�(j��ng)؞���������ճ����

�ڄe̎��ٛ(z��ng)��Ԋ��������һ�ٱ��_(d��)�@һ��(ji��n)�����ҵ�ˇ�g(sh��)����������ţ����!���硶ٛ(z��ng)���������ס�֮һ�������ں�ͬ�m������^������ ���»��������Ҳ���ţ���������ֱ��硶����ǰ�ٛ(z��ng)���㡷������Ҫ�������£�Ԋ횽Կ��Ҹ�������Ī���˺��������L(f��ng)�D(zhu��n)��������ڱ���Ⱥ���貵��Ļ��߷�r(sh��)�����@���Կ���һ�N���H֮�g�ġ���Խ���]�������c�K�Y��Ԋ���ڶ��������������n��֮�������څǵ���������������������Ž�֮׃������֮���®��ӡ��ĸЇ@�����^������ͬ��

�Sͥ��(ji��n)���G������

�����@�N������ţ���ˡ��ij�Խ���]�����I(l��ng)���Sͥ��(ji��n)��ˇ�g(sh��)����ϲ��ྫ�M(j��n)���@һ���|(zh��)�����IJݕ�̽���^�����������w�F(xi��n)�o�z��

��(j��)������������W(xu��)��(x��)��Խ�ݕ���մȾ�ϡ�Ū�P�����p�@������(x��)�����ҹP���������P��ܛ�����ך��yÓ���@�N��rֱ��Ԫ�v���꡶佻�Ϫ�D�������б�����

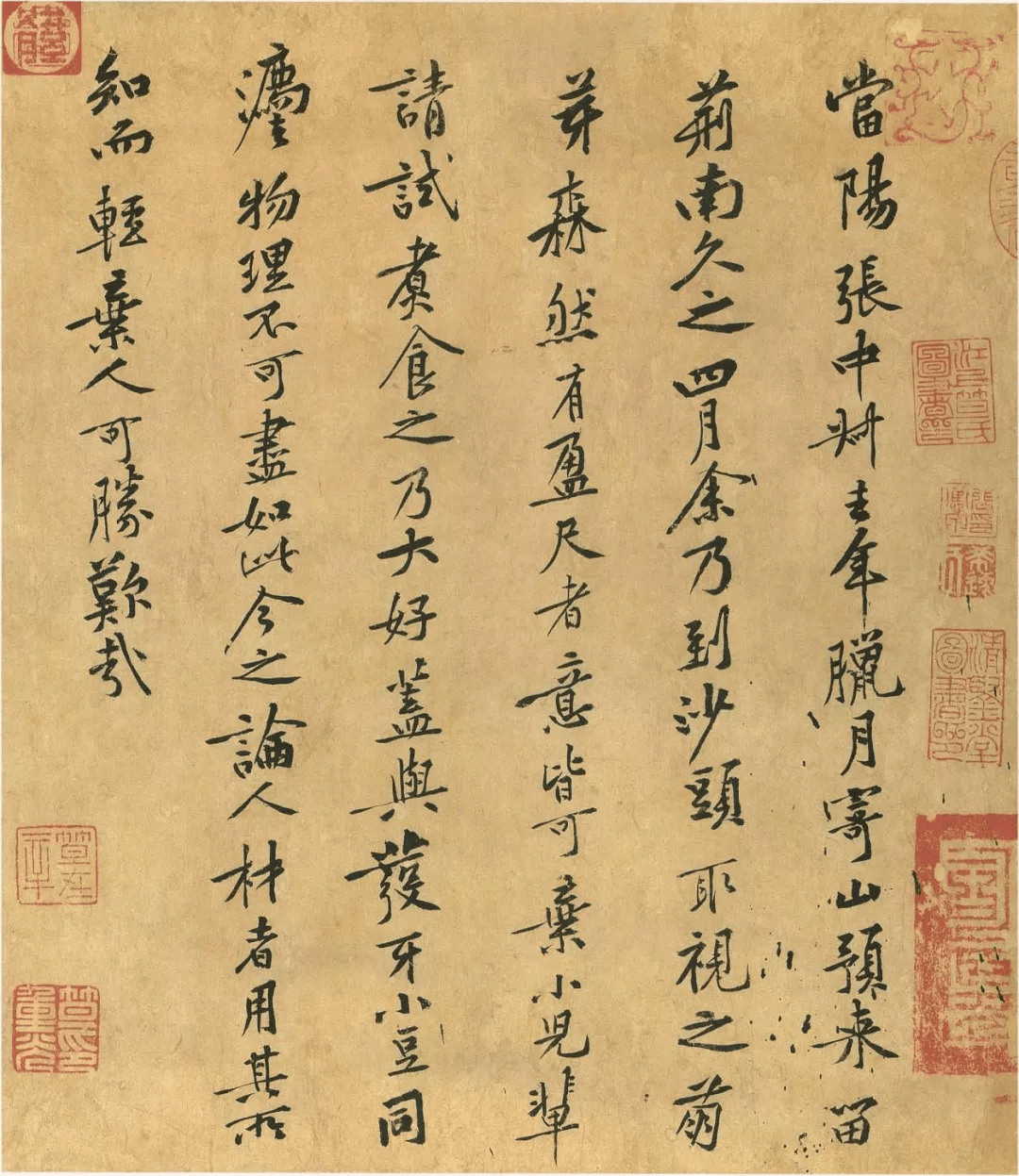

��Ԫ�v���ھ������K�T�����ώ����K�T�����X�ĺ���억��˵����u(p��ng)�Շ��У�������Sͥ��(ji��n)��ʡ���Լ��ݕ�����ʮ�궶�\�ךⲻÓ�������Ǖ��r(sh��)�طŗ��˲ݕ���(chu��ng)���������ٔM�ݕ����˶��֮��Ψ�X�¸��Ԟ��ס���֮���ܲ�����Ѷ����^֮���\���X���Z����������ҕ�H������퍄١��ĕ��Ҷ�����������ו�Ҳ���˺��l(f��)���ݵĵز�������������ˌ��ɲ����ݕ����x�����mȻ�B(t��i)�țQ�^������(sh��)�H���������˲ݷ����P(gu��n)ע��̽��һ�������

�� �Sͥ��(ji��n) �T������ �ֲ��ʌm����Ժ��

�ں��ڵĕ�Փ�����Sͥ��(ji��n)һ���ᵽ���ٽ����ˡ���ȥ���˲��h(yu��n)�������_��¶��ϣ���c���ˠ��ٵ����顣�@�ӵ�˼�뱳���c���Ҷ�λ��ʹ���ڇ�(y��n)�C�ĹPī�N��������u���_���cͬ�r(sh��)�����ҵľ��x���M(j��n)���ɞ��δ��ݕ��Ĵ������������ʢ��֮������İ�������ݕ�ˇ�g(sh��)����һ��(qi��ng)�����Ԫ�(d��)�ص���ò��ҕǧ����

�F(xi��n)����E�����ܿ�������ĺ��ڲݕ����ǽBʥ��������(1095)����Ʒ(�����R�m�Ԋ������ǭ��)���˕r(sh��)�ĹPī�����ѽ�(j��ng)��鲻ͬ�����@֮ǰ�ġ���������(1078ǰ��)����佻�Ϫ�D����(1088)����Ʒ�������P����֮����һ���K�Y�����u(p��ng)�f���ݕ����P�������@Щǰ����Ʒ�����҂����Կ����K�T�������u(p��ng)���a(ch��n)���ľ������������@�N����c���ķՇ������Sͥ��(ji��n)ʼ�K���������ݕ���(chu��ng)���ľ��裬���p����P��Ҳ���p��ʾ����ֱ������w��P�����B��

�Sͥ��(ji��n)���̌������_(t��i)���ʌm����Ժ��

���Bʥ���������S��ɽ�������òݕ��������Xǰ������̫¶â�ǡ�����(���������ݺ�)���������K�����������^֮���˵ù��˹P��������ֵÏ��Lʷ��ɮ���������eī�E���˸Q�P��֮�����(���ݕ��϶�Ԋ���c�S���ϡ�)

�Bʥ������������(d��ng)�K�Y���������п����Sͥ��(ji��n)�����ݕ��@�p�������ԏ��ڡ������o������ �ĵ�ʱ��_(d��)�ˌ���P��������J(r��n)�ɡ�������Sͥ��(ji��n)Ҳ���ڡ��ϴ˾�Ԋ������ؓ(f��)���f������(sh��)�������Ω���Lʷ������ɮ���ؼ���������˷�������

�Sͥ��(ji��n)��ɽ�A(y��)���� �����Е� 31.2��26.8cm �_(t��i)���ʌm����Ժ��

�ĕ��w�ĽǶȿ����Sͥ��(ji��n)̎̎���䎟�K�Y������(bi��o)���酢�������D������Խ���Գ�һ�������ľ��M(j��n)���cˇ�g(sh��)�ɾ�����?y��n)����?bi��o)�����ĸ��h(yu��n)���Լ��Լ���֮��и��Ŭ���������_(d��)�����µľ�����

�������ڲ�ʿՓ�ġ��Sͥ��(ji��n)Ԋ���о�����Մ������Ԋ�脓(chu��ng)�����桰�Sͥ��(ji��n)�m�����K�T�������в���ţ���˵Ě�ź�������׃�ľ��������ڲ���|�r(sh��)��������څ�����Ķ��Գ�һ�ҡ����䌍(sh��)���H�nj�Ԋ������������Ȼ��

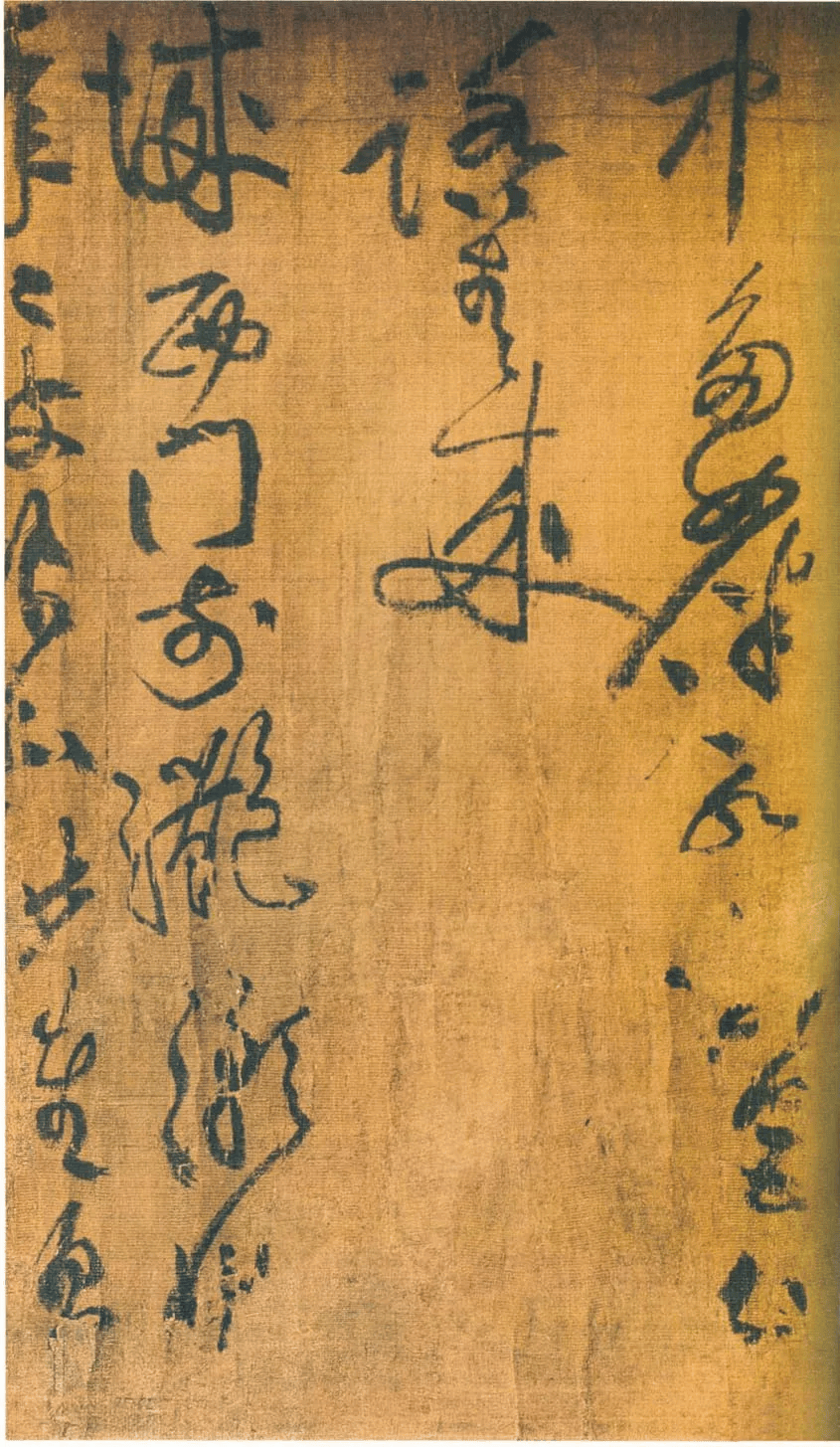

�Sͥ��(ji��n)�������a��֦�~�����ֲ������ݕ� 30��182.1cm�㽭������һ�w��

���ڲݕ��Ě�������C�����Sͥ��(ji��n)�����ɾ����г��{(l��n)֮�ٵ����K�Y�ڻ��ݕr(sh��)��Ҋ�S֮�ݕ���߀�H�H�������ݷ�����Ʒ�����Ǹ߷���֮�����h(yu��n)����ͬ������ġ��T������������ב��f��Ԋ�����ȕ��E�����

���������O(sh��)���|���������������T����������������ؽ������،��Ї@�S�鮔(d��ng)���ݕ�֮�ڡ���ϧ���Sͥ��(ji��n)�����꣬�K�T�����Ѽ���������֪��������ͽ��ɽ���������ߺѵĹª�(d��)��

�� �Sͥ��(ji��n) ��ב��f��Ԋ�� �ֲ��ձ����������R�ɕ�(hu��)�����^��

��������ʯ�������g������ʿ�˳��ڹ����đB(t��i)��Ȼ�W(xu��)���������L(f��ng)�߱���������ʯ���u(p��ng)�r(ji��)�Sͥ��(ji��n)Ԋ���f�����Sij������DZ������������@Ȼ���H���p�R(sh��)����

�Sͥ��(ji��n)�]����������������������G���߽��������x���c��Ų���־���K�Yӆ�����@Ȼ������Դ�ڂ�(g��)���c־Ȥ�ϵ�Ͷ�ϡ������S�����ĕ���������ʯҲʼ�Kֻ�����ֶ��ѣ���δͶ�������������ˮƽδ���ϳ��������^֮���K�S��ӆ�����K��һ���F�_(d��)��܉�E��������F(xi��n)�����������ϵĻ��y�c���� �c�ČW(xu��)ˇ�g(sh��)�ϵ�������ϧ��

�� �Sͥ��(ji��n) ��ב��f��Ԋ�� �ֲ� �ձ����������R�ɕ�(hu��)�����^��

�����δ��ĉ��������K�Y���Sͥ��(ji��n)ʼ�K���S�ܸ�������߀������Sͥ��(ji��n)�ġ�ɽ���w����Ԋ���K�S�R����Ԋ���c�����ɾͣ�Ҳ��ȫӡ�C���K�Y��(d��ng)��������cʢٝ�����Sͥ��(ji��n)�Ľ����x��Ҳ����w�F(xi��n)��������Խ�r(sh��)݅��������

�Sͥ��(ji��n)һ���u(p��ng)�r(ji��)�K��ˇ�g(sh��)�ɾ͵����ֺܶ����Ҵ���ѳɞ�Ʒ�u(p��ng)�������硰�P�A��퍄����������������������x؞����֮���������ƕ����Ԯ�(d��ng)�ƞ��һ��(���ϖ|��ī�E��);�������K��հ�����������m��ī̫�S������������ڽ�����µ�һ��(�����������c���Ҿ�����)���������K�֡�퍄١� ����������c�w�J(r��n)���ஔ(d��ng)�̶����w�F(xi��n)���Sͥ��(ji��n)������ˇ�g(sh��)��Խ�J(r��n)�R(sh��)��

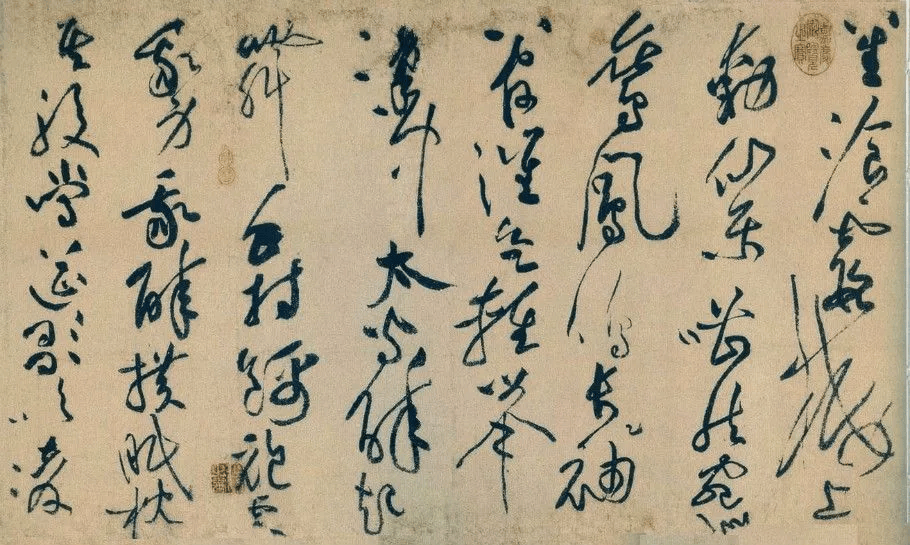

�� �Sͥ��(ji��n) ���L(f��ng)�wԊ�� �ֲ��_(t��i)���ʌm����Ժ��

��(sh��)�ϣ���Փ���˽�����ֻ��������������������r(ji��)ֵ�ĸ߷���ǰ��Ŭ���ʵDz����D��Խ��������K�ɾ���һ�N������

���ڎ����ijɾ��P(gu��n)ϵ���n��֮һ�Z�����������������Ӳ��ز��玟���������t�ڵ��ӡ����Ͳݕ����ԣ��Sͥ��(ji��n)�ѽ�(j��ng)�����K�Y�h(yu��n)���������һ�ΰ��Z���M��ί����Ȼ�������������u(p��ng)�r(ji��)�ѽ�(j��ng)Խ�����T��ֱ�ֹ��ˣ��x�����˓���(ji��)�������о���Ԫ��ʮ�����������ֱ���ݣ��H�Xȥ���˲��h(yu��n)��Ȼ��|�������������ʽ��������˟o��Z����������η����֪���߲���������ؑ��Զ�����(�����Բ��c����ֱ��)

�Â�(g��)��������η����֪���߲��������������@�N���X�Ěvʷ���R(sh��)؞����һ����̽�����Sͥ��(ji��n)��ȡ�õijɾ�Ҳ�Ǻ�����Ŀ��������ɏ�ڡ��R�ع�Ҋ�����f�����Sɽ�������Ó�� �ŵ��^������֮�У��������h(yu��n)�������F���������S���������ў�������Ȼ�������������ԁ���Ӱ�����ף֦ɽ�������������I����ɽ���˴�ȱ�������Խ��Խչ�F(xi��n)����Խ�r(sh��)�յ����h(yu��n)������

�Sͥ��(ji��n)����S�x�� �����Е� 31.7��51.2cm �_(t��i)���ʌm����Ժ��

�v���гɾ͵ĕ��������Y����֮����־����h(yu��n)�������˺� ��ˌ����Լ������ώ���Ҳ����ä�����ώ����njW(xu��)��(x��)ȡ���Č�����Ҳ�DŽ�(chu��ng)�����µĝ��ڌ������K�S�K������Ĉ�(ji��n)ؑ���x�� �cˇ�g(sh��)���ϵķֺ��P(gu��n)ϵ����ì�ܣ��K�S���Ό��˴�ˇ�g(sh��)�a(ch��n)�������h(yu��n)Ӱ���������һ���Ļ����O(sh��)�ķe�O���ã����w�F(xi��n)�˾�Ӣ�Ļ������^�̵ă�(n��i)��Ҏ(gu��)���c�������x��

�����K�Y���`��������K�T��������ƽ�ȵČW(xu��)�g(sh��)�L(f��ng)���� ���ɶ�Ԫ��ˇ�g(sh��)�^��Լ������W(xu��)�ߵ��Sͥ��(ji��n)���ڡ��Գ�һ�ҡ�����Ĉ�(ji��n)�������ڪ�(d��)���L(f��ng)����D��̽�������o������҂��������ǽ���ĸߵȕ���ˇ�g(sh��)��������������õİ����

�� �Sͥ��(ji��n) ���L(f��ng)�wԊ���_(t��i)���ʌm����Ժ��

�P(gu��n)���mͤ��(hu��)��

2020���mͤ��(hu��)����ӛ

����Ⱥ�����Щ�£��mͤ��(hu��)2019

��� | 2018�������¼�

����Ⱥ�����Щ�� | �mͤ��(hu��)

ˇ�g(sh��)���h�����mͤ��(hu��)ˇ�g(sh��)�^��

���Ğ��������ӛ��?zh��)������mͤ��(hu��)

��?zh��)��?| ���Ğ�������mͤ�Rī��

�O���ƣ��mͤ��(hu��)�ݸ�����չ���F�ڲ���������

��?zh��)������mͤ��(hu��)���������°�݅��Ҫ������

�mͤ��(hu��)ˇ�g(sh��)�^���҃�(n��i)һ�ǣ�

�����۽����l(f��)��

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (0 ��(g��)�u(p��ng)Փ)