王鐸草書被贊“超越王羲之”,500年無人能比,這話是否言過其實

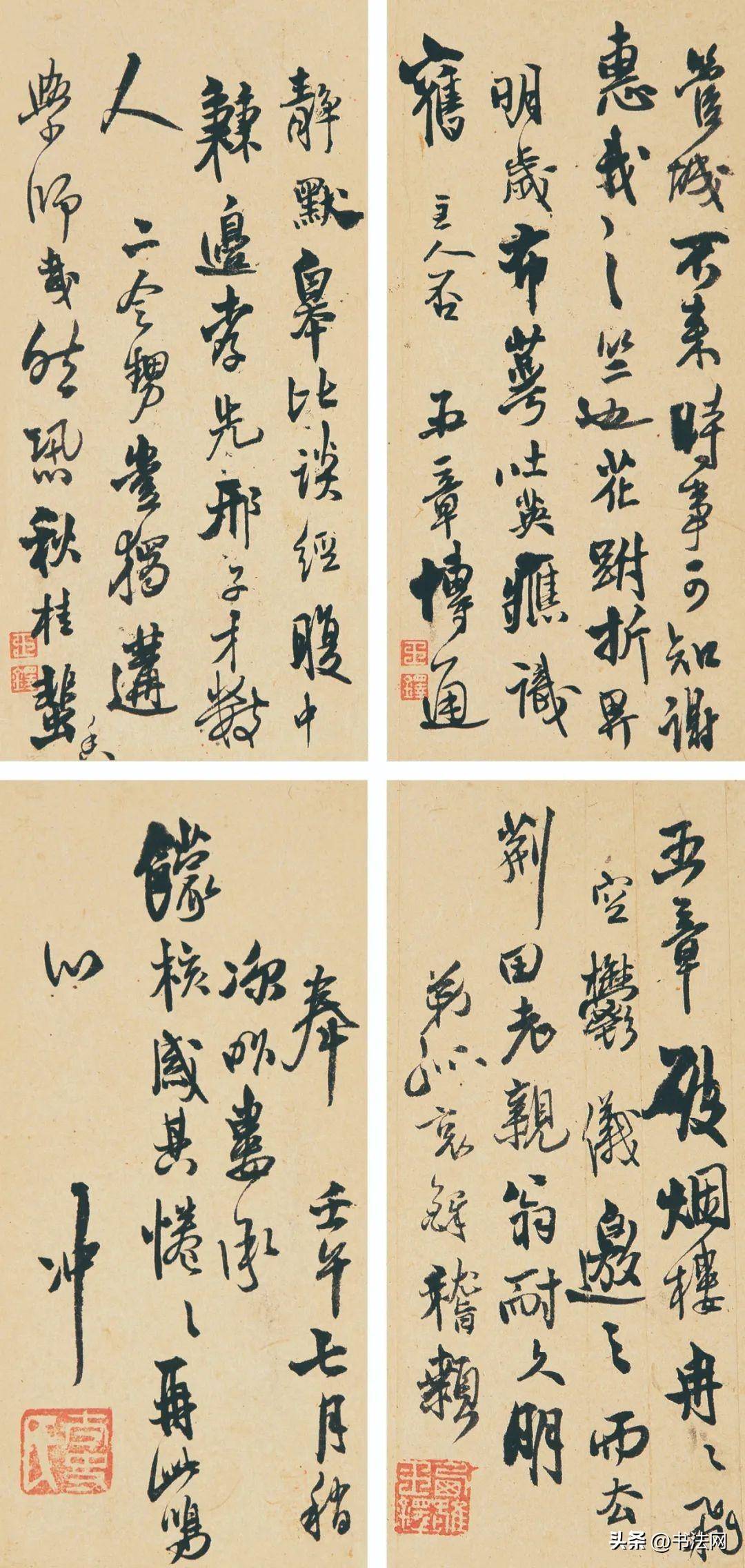

在書法界,王羲之可謂“神”一般的存在,若想超過他,那真是難如登天,但明代“草圣”王鐸做到了,當(dāng)年他的《擬山園帖》傳入日本,受到日本人追捧,轟動一時,衍生出“明清調(diào)”,甚至他們稱贊“后王勝先王”,把王鐸草書排在第一位,認(rèn)為他的水平,勝過王羲之,配得上“書圣”之稱。

近代很多書壇巨匠,對其也是贊不絕口,譬如啟功曾說“覺斯筆力能扛鼎,五百年來無此君,”沙孟海也評價:“一生吃著二王法帖,天分又高,功力又深,結(jié)果居然能得其正傳,矯正趙孟頫、董其昌的末流之失,在于明季,可說是書學(xué)界的‘中興之主’”,不過現(xiàn)代學(xué)者,仍抱有懷疑態(tài)度,認(rèn)為他們是否“言過其實”。

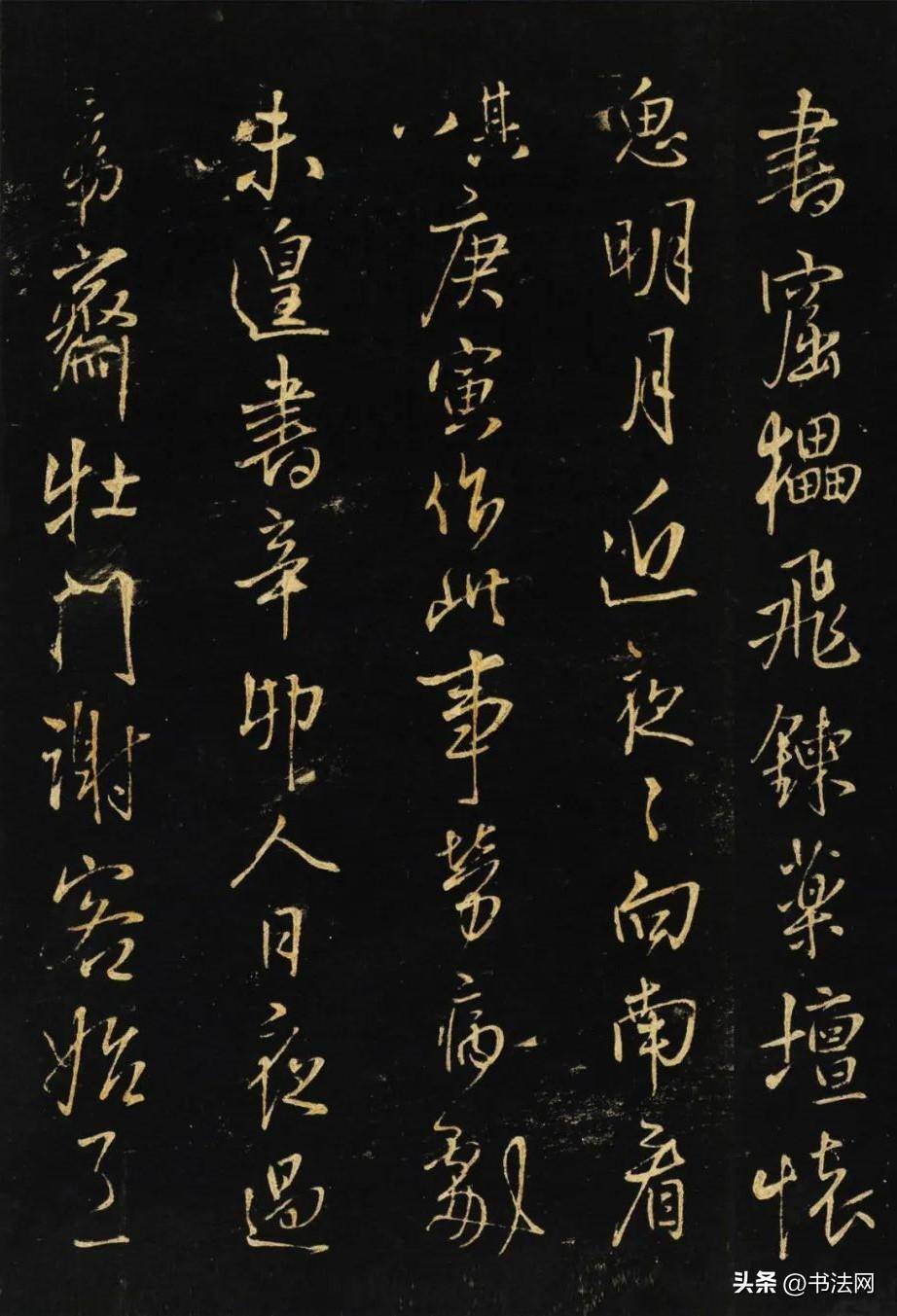

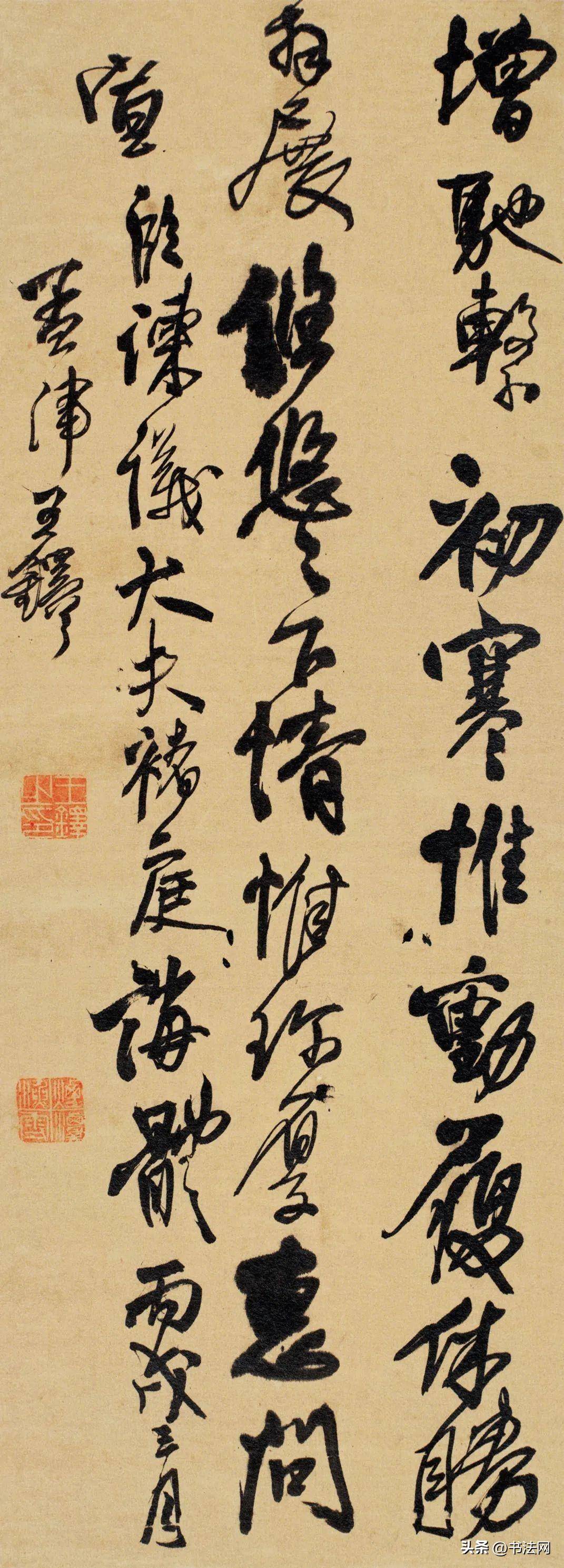

從功力論就,王鐸悟透“二王”筆法,雖然比不上晉唐書家,但其婉轉(zhuǎn)精煉的勢態(tài),宋代之后確實無人能比,其次分析藝術(shù)境界,晚明時期,朝野局勢壓抑,書家不再克制自我,全面進(jìn)行創(chuàng)新,通過或狂肆、或古拙的線條,宣泄內(nèi)心情感,王鐸也不例外,他打破傳統(tǒng),獨創(chuàng)“漲墨法”,脫離空間結(jié)構(gòu)的束縛。

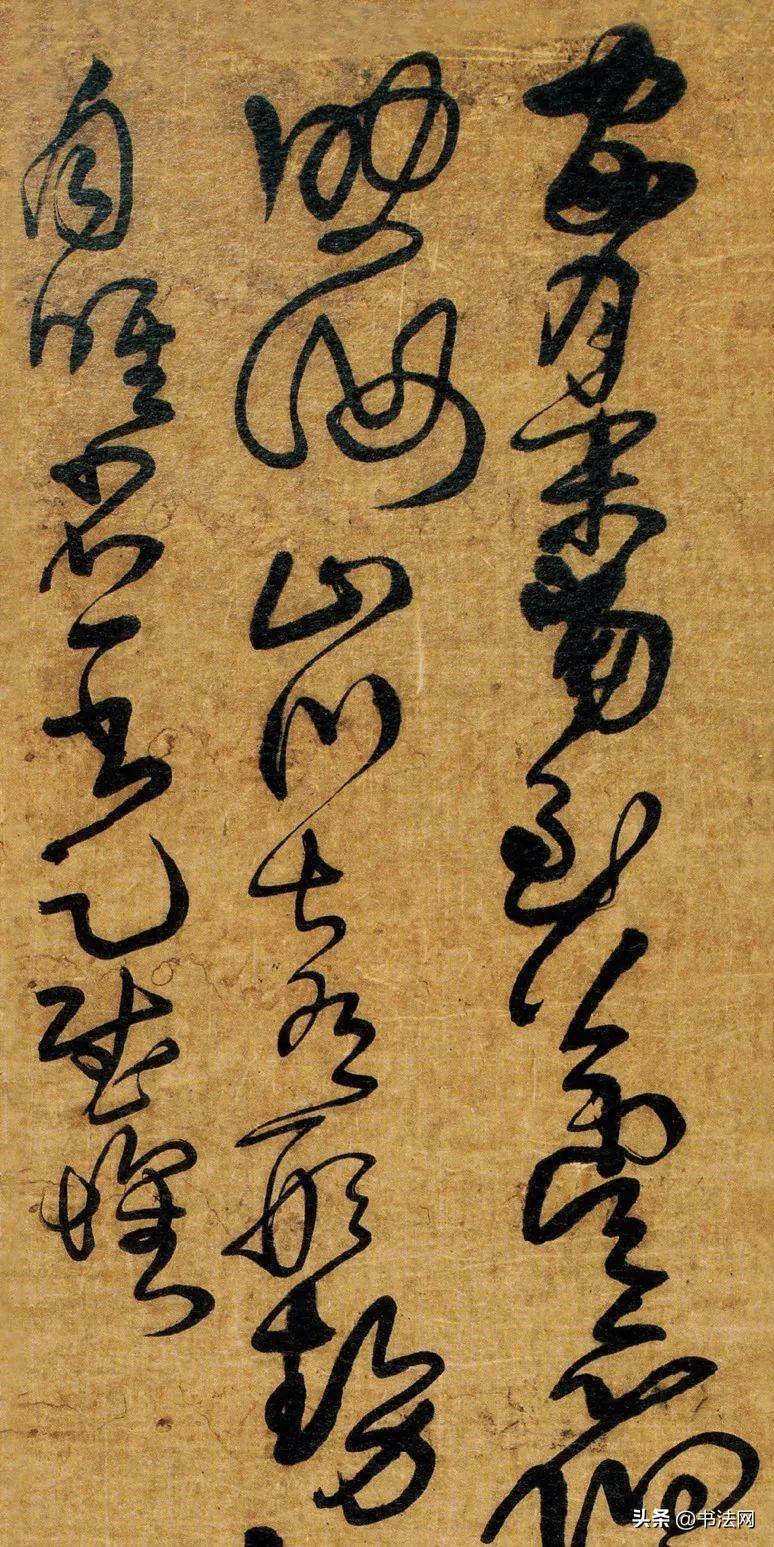

運筆時讓墨色自然滴落,順應(yīng)緩急開合,呈現(xiàn)線條的濃淡、輕重等變化,意態(tài)率性自然,具有返璞歸真之美,同時王鐸行筆迅疾,變化動蕩欹側(cè),于中軸線上下擺蕩,一方面加強線條的連接關(guān)系,更具流動性,另一方面,凸顯立體感和視覺沖擊力強烈,筆筆氣勢磅礴、駿健飛揚,質(zhì)感毫不遜于古人。

可惜因王鐸“降清”,再加上野逸張狂的書風(fēng),導(dǎo)致現(xiàn)代欽慕其字的人偏少,甚至很多噴子,罵他寫的是“丑書”,勢態(tài)過于張揚、夸張,不懂得含蓄內(nèi)斂,喪失中華傳統(tǒng)風(fēng)韻,并說真正頂起“元明清”書法的人,乃趙孟頫和董其昌,它們的秀逸虛和之風(fēng),美得更加直觀,這才算得上“正統(tǒng)藝術(shù)”。

上述觀念自然是錯誤的,古人曾對比他們的書法,并給出客觀評價,比如戴明皋說道:“元章(米芾)狂草尤講法,覺斯則全講勢,魏晉之風(fēng)軌掃地矣,然風(fēng)檣陣馬,殊快人意,魄力之大,非趙、董輩所能及也”,趙孟頫和董其昌的書法,確實秀媚俊麗,符合大眾審美,但是筋骨不夠剛健。

王鐸勁力深沉,每一筆縱橫郁勃,骨力剛健洞達(dá),肌理和層次性豐厚,藝術(shù)境界高妙,遠(yuǎn)比“趙董”經(jīng)得住品析,這一點贏得近代書家的支持,吳昌碩亦云:“而王鐸的書法,則是一種蒼涼與成熟的禪意,他流露出的矛盾與感傷使作品達(dá)到了一種至高的境界,這種境界,讓后世觀者倍感精到,為之擊節(jié)不已”。

您對王鐸的書法有何見解,歡迎留言評論。

發(fā)表評論 評論 (3 個評論)