[ˇ�g�ӑB(t��i)] ԭ��(chu��ng) �ϲ��|�^���^ȫӛ䛣��Ї��v���L���^������ԁ���

��5 ���� 187 ����x 2024-11-30 10:21ԭ��(chu��ng) �ϲ��|�^���^ȫӛ䛣��Ї��v���L���^������ԁ���

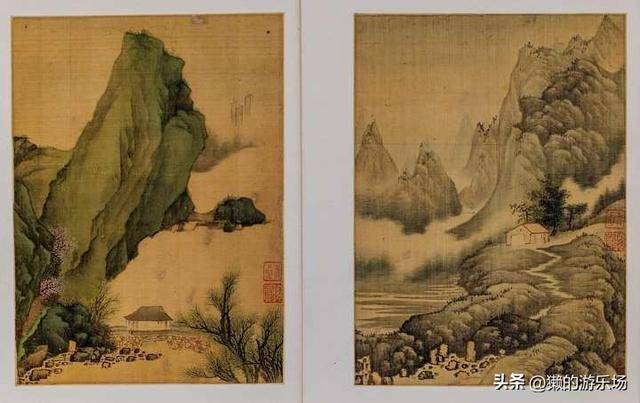

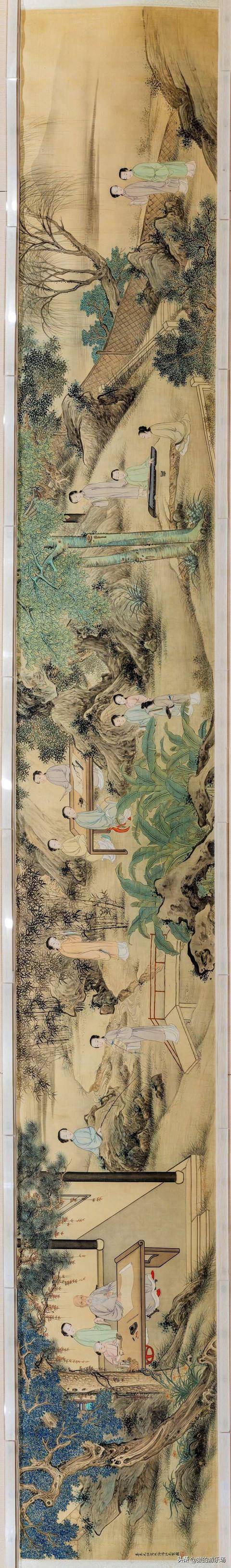

�ϻ��f���ϲ��|�^�L���^�������ǰ�Į������@�����������������֡�

��ǰ��

���ǰ�����ܵ��ٷ��Ƴ���ǻ��S���K��һ���������������r�������a����������ԭ���������ܶ�������W��ՓӰ������Ў����������v���PīȤζ�������������L�]�ǻ��B�Đ���ƽ�����������̵ąǚv�����Q��������������S���K�ϣ������ˮ��r���������L��

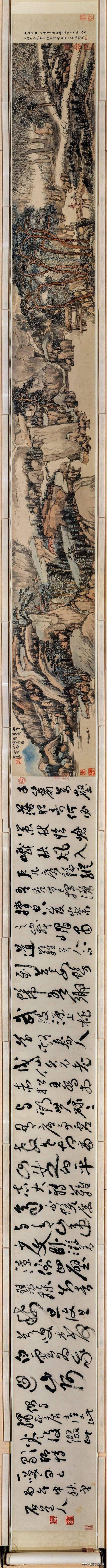

�����������r����o���L�����ǃ��w��Wʿ���a���ČO����̫�}�ˡ���܊���P�������r���w�[ɽ�֣��顰������ҡ�֮�������r���������Rġ�˲��ٹŮ����@���xչ��������ɽˮ�D�����˃Ԯ�Ӌ���_���R��Ԫ������ɽˮ���P��ī����������Ȥ��

���������������r�������a�ČW�������Lɽˮ�����u�顰�����ʥ��������ɽ�ɵĄ�(chu��ng)ʼ�����@�γ��������^�ăɷ���Ʒ������ͨʷչ�x�������S�Q����D�����ˈDȡ����������Ϫɽ�����������n�ݣ�������Pī����(j��)��β��ʿ�˵Ȱ���֪������ٛ���������������

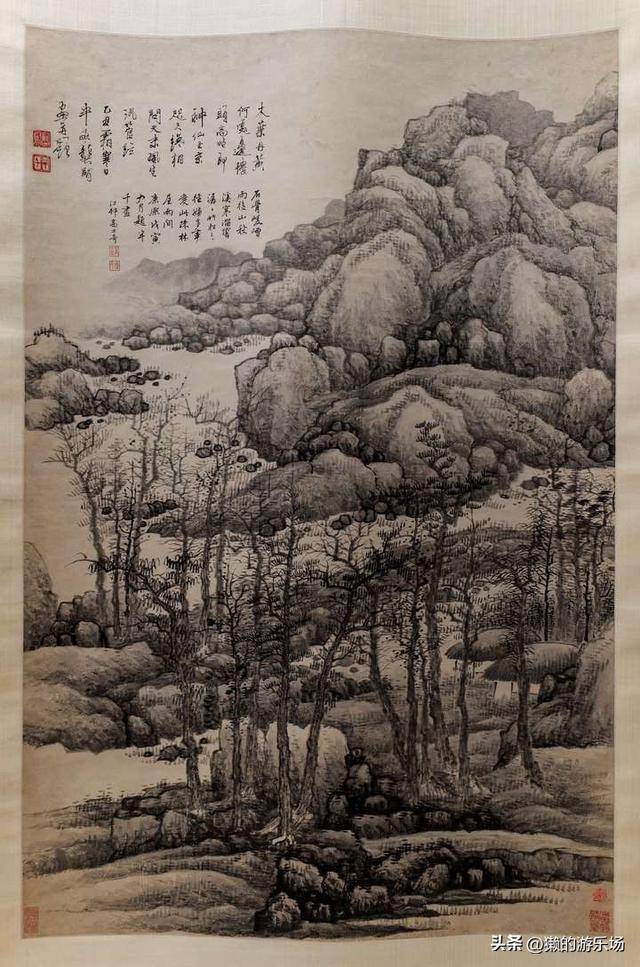

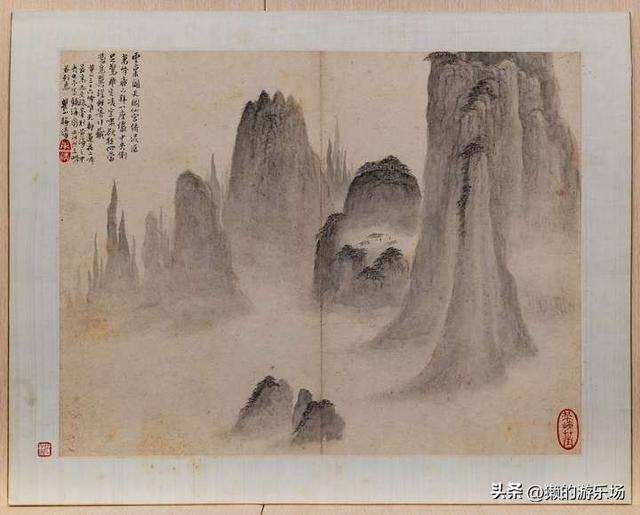

�����ː���ƽ�������ĺ�������ͨԊ�ĕ������dz��ݮ��ɵ��_��(chu��ng)����������Ľ������ɽˮ���ɾ�����Ը�����µڶ����D��(chu��ng)���]�ǻ��B�����������h��������õě]���L����������ī����������ֱ����ɫ��Ⱦ�ͣ�����ຆ���ߝ������ӿɐ����@���x����������仨���~�D��

�����������ͬ�l(xi��ng)�ǚv����Ҳ���LɽˮԊ�ġ�߀��������ͽ���ǚv��Ӌ��ȥ�_�R�PҊ�̻���;�М����ڰ��T��δ�ܳ��������ڰ��T��ϴ���������P�����ڰ��T����Ҫ�Y�������l(xi��ng)���ڽ���һ���������@�����촺ɫ�D�S���w��𦣨�������Ү��ң��P�⣬���L���ⰻȻ�ĺ���ɽɫ�����ڿ���ʮ���꣨1676�������ߕr����ʮ��q��

��������������γɌ��ȵĄt�ǻ��S�ڽ��ϵ���ɮ�����������՚������ǣ��˴�ɽ�ˣ���ʯ�����Լ������t���Ľ���˼�����÷���������Sɽ���ɣ��Ԗ�ʿ�˞�������°����ɵ��������������uǰ��������������Ȼ����ע���˱��_���L���أ����鏊����

��ɮ�������Ǵ�֪������ߵİ˴�ɽ�����ǵ��~���D���������������Һ������î�ɽˮ�����B���P�����W���Գ�һ�����S��һץ���ǂ���������ˈDī�P�������~����ʯ�����D���ܵ��w�����o���������ڿ�����ʮ���꣨1689�������ߕr����ʮ�Ěq�����^�L�������^�ֻ࣬��ƴ���ɷ���

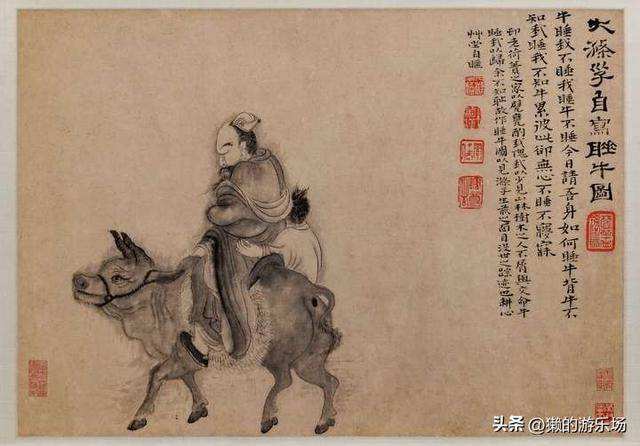

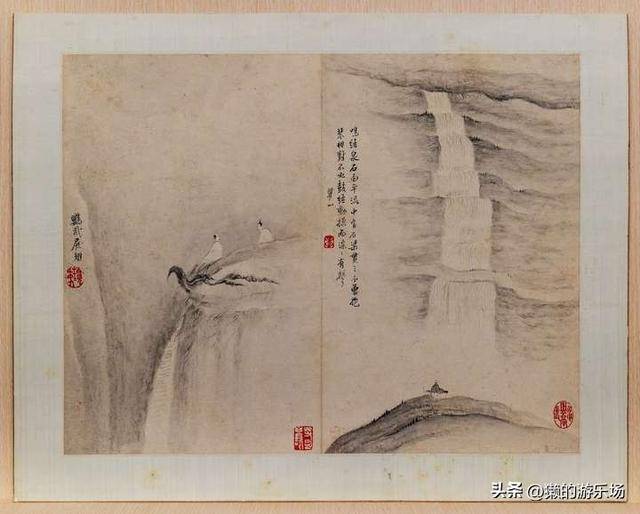

֮������һλ���ҳ����ĺ���ʯ�������������ɮ�Ќ�����Ӱ�����һλ��ʯ����������ѱM����ݸ塱���Pī���S�r�������������@�Λ]���x������ɽˮ�������x��С����˯ţ�D�����˷����������������¼y�A�������ҕ���������Ҍ�����

֮���Ǻ��ʵ���Ȫϴ���D����������쨿h������������ң���ɽˮ�������߭�����������W���ɡ�ţë�塱��������ɽ�g������һ���R���h����һ�˔y��ϴ�������ڿ������꣨1663�������ߕr����ʮ�Ěq��

������՚��ĕ����������dz�������̖ʯϪ�������Ԣ�Ͼ�������ɽˮ���cʯ�����Q����ʯ�����ˈD��Ϫɽ�������Pī�ַ��������τ��n�ݡ����ڿ������꣨1666�������ߕr����ʮ��q��

������Ͼ������S�������t���Ľ���˼��������M�ܮ��L��ͬ�����挦���r���J�����ì��������ȡ�����B(t��i)�������u����I(y��)����(j��ng)�������д�곪�����t����ɽ�ˣ����Lɽˮ������ī���Q���˴�չ����ľ�~���S�D�S���Ե�ī��Ⱦ���Ӵξ�Ȼ�����ڿ�����ʮ���꣨1685�������ߕr����ʮ�˚q��

�x�pҲ�ǽ���˼�֮һ�����K��ˮ�ˣ��î�ɽˮ�����������Ă�����Ʒ�������@��ɽˮ�D���Oɫ��ɽˮ����@�������c�Y���g�������e�����Pī������

ͬ���ڽ���˼ҵķ������Ͼ����������î�ɽˮ�����ܡ��������˃���ɽˮ�T�����������n���������߿��R��

߅����÷����Sɽʮ�ž��D����÷���������ˣ��î�ɽˮ������犐��Sɽ���挑����÷�����cʯ�������ʶ������L�Sɽ���Q����˵����Sɽ�������ˮ��L���M��ͬ���˃Լ��P�Oɫ���Sɽ���������Q�w�ɡ��ٲ�������ɏ���塢���Ϸ������ʮ�ž������ڿ�����ʮ���꣨1693�������ߕr����ʮ�q��

�°������x�����ʒ�Əĵ�ͩ�¼{���D��������ʏ���ˣ������ƾ��Ͼ������°�����֧�����뮋�ɵĄ�(chu��ng)ʼ�ˡ�ʒ�Ə��Ǻ��ʵĺ�������������u������I(y��)���ˈD��Ϫɽ����������ͩ�¼{�������o��֮�������ڿ�������(1666),���ߕr����ʮһ�q��

������

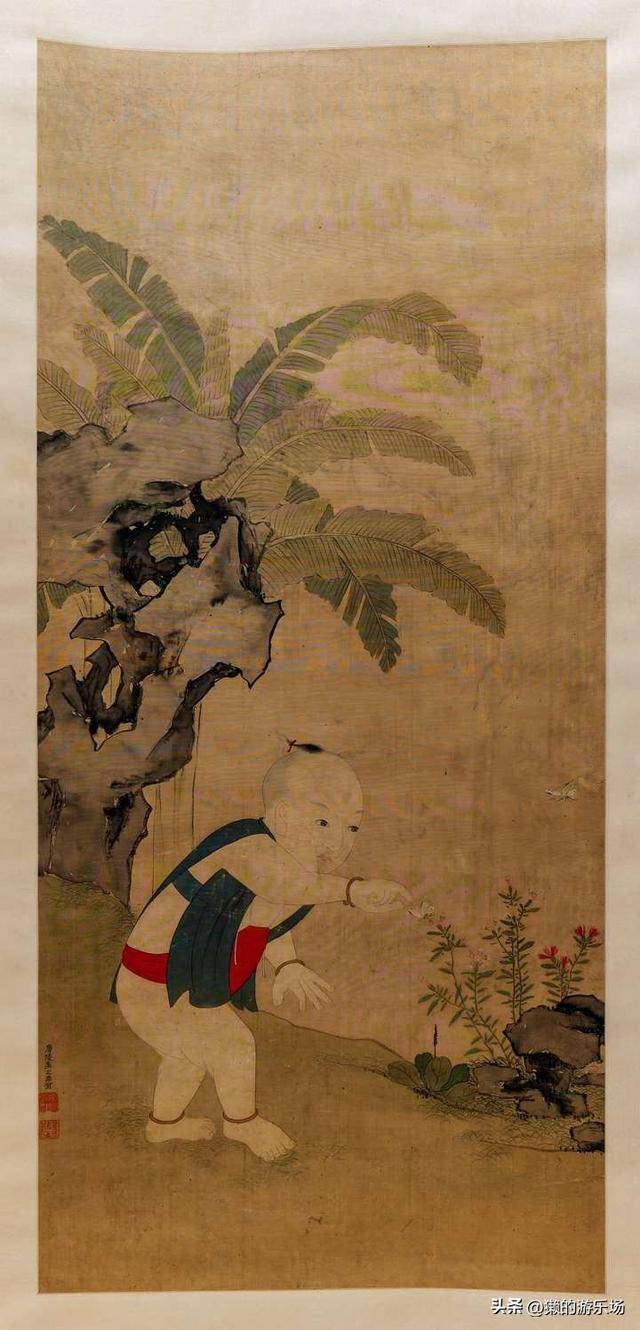

������������̘I(y��)��(j��ng)���l(f��)�_�ēP�����R����һ�����u����I(y��)��ʧ�����˺;����Ļ����B(y��ng)���I(y��)������Ҳ�����Q�ġ��P�ݰ˹֡����䌍�˹ֳɆT���o��Փ���ГP�ݮ��ɿ��ܸ����m��������Pī��l(f��)���ܣ����ԏ��������ژ���������������һ���µ�ˇ�g���������������н��r(n��ng)�����ơ��_Ƹ����

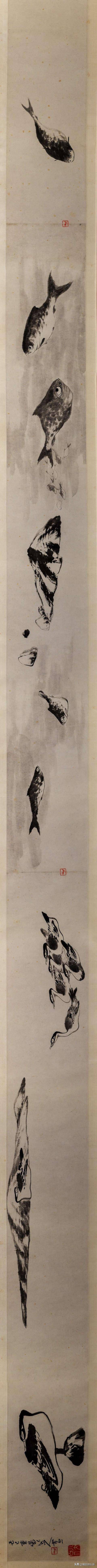

�����ǽ��r(n��ng)�����m�D�S�����r(n��ng)�Ǻ���������Ԋ�ģ������������̣����ղ����î�÷�������������߹������J���ǓP�ݰ˹�֮�����˷�ī�P�������mʯ���P���v��������Ǭ¡��ʮ���꣨1759�������ߕr����ʮ���q���}��Ҳ�ǽ��r(n��ng)��ɫ�������

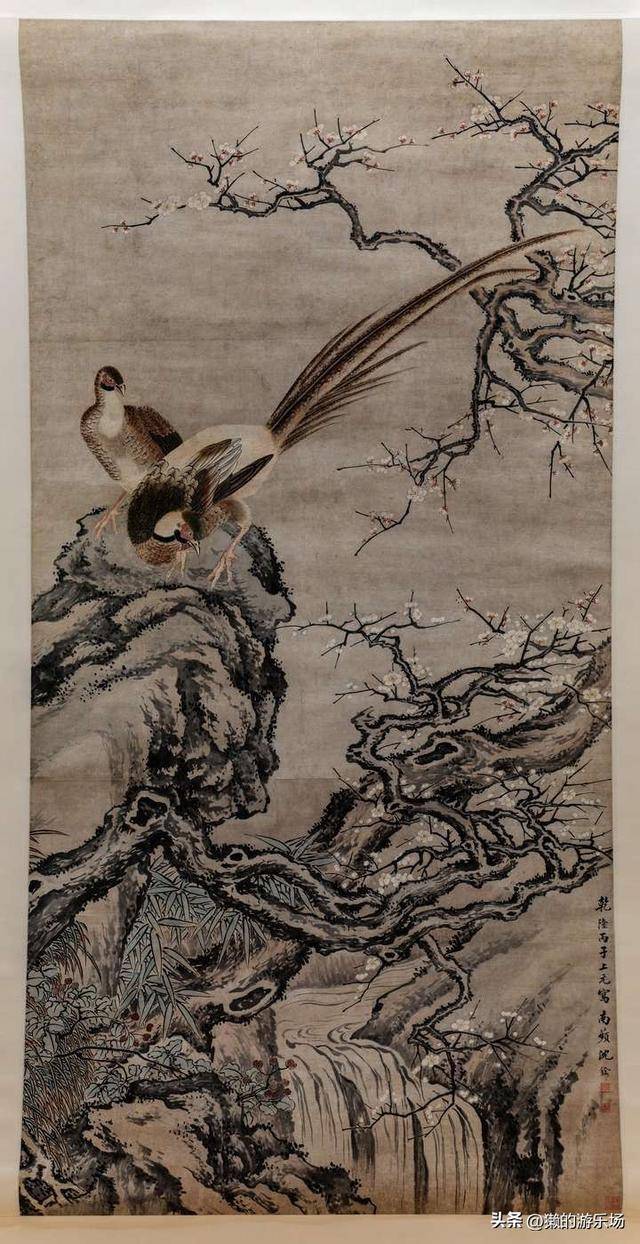

߅�����A���Ĵ�����Q�D�S���A���Ǹ����Ϻ����������ړP��������֮�g��Ҳ�ǓP�ݮ��ɵĴ����������î����ɽˮ�����B�����x����ҕ���������B���Ӷ������˷�����ľ��ʯ���B�Z���Q����������������Ǭ¡ʮ���꣨1749�������ߕr����ʮ�˚q��

�P�ݰ˹����S�������ﮋ�������H�����ɷ����Ҳ�������������Ǹ��������ˣ��Կ���뮋��������ɽˮ���@���K������D�S�Ժ��P����������Ⱥ���P���ە��������ߵ��ͣ������X�Z�ĕ���Ҋ�^����

�˹����_ƸҲ�����ﮋ����������쨿h�������r(n��ng)���ӣ���������߀���Lī÷���˷����ظ�D�S���ظ�������a��������ݴ������¼y����������ʯ�H���⡣���������}���R��

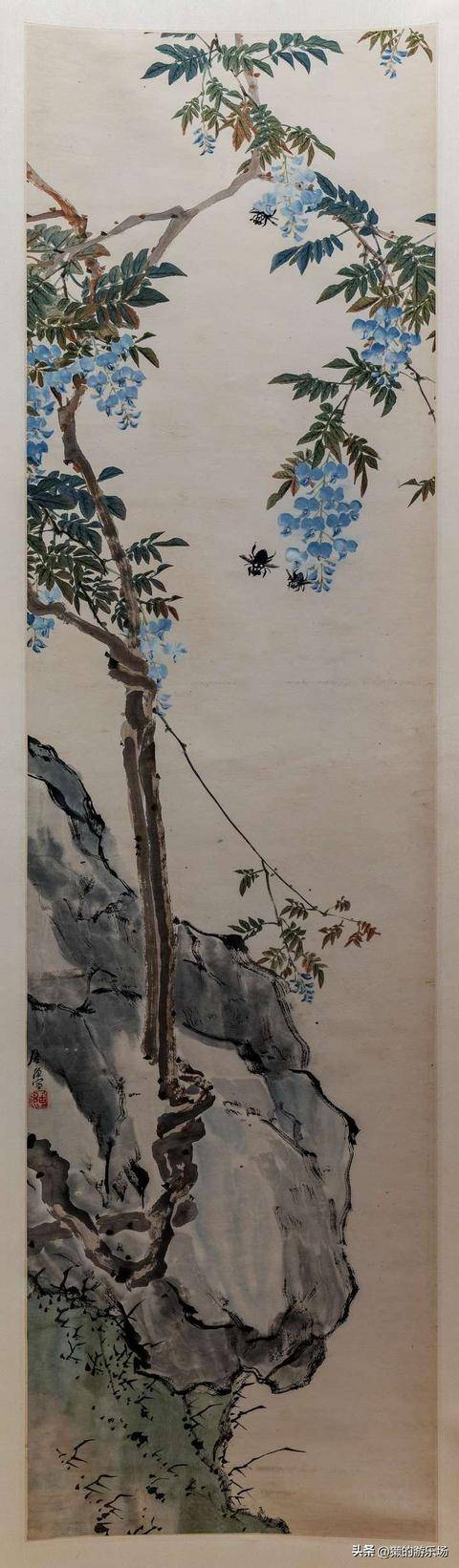

�˹�����ʿ���î�÷���������̡��˷֕�����ӡ�c�����������R������Ҳ��쨿h�����˷�÷���D�S������ī÷��÷��Ȧ�귨���ſ�����

�˹��и����ǓP�ݱ����ˣ��î�ɽˮ������������ʯ�����ȹ���÷���P�����㡣�˷�ɽˮ�D�S��ī�P���ӎn�B������ľ����������Ǭ¡����(1738�������ߕr����ʮһ�q��

����ǰ˹��������������ƣ�Ҳ������������ʯ�m���D�S���������d�������î��m�������˷�ī�P��������ʯ���m�����P���ە������������}������Ǭ¡��ʮ���꣨1764�������ߕr����ʮ���q��

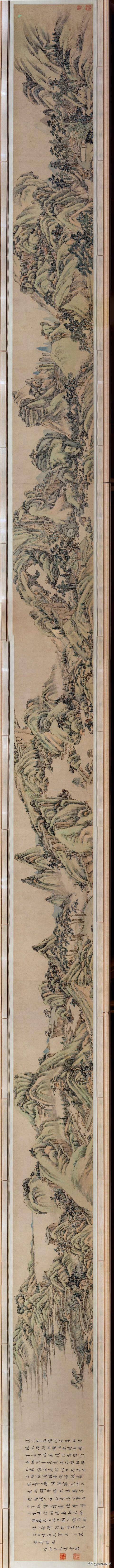

�S�����ҵķ�(w��n)���c�l(f��)չ��������ڣ��m͢��Ժ�dʢ�������m͢ɽˮ����������Ӱ������B���t���й��P�����͐���ƽһ�ɵě]�Ƿ�������߀���������������������������ʿ���ҹ����͢���������m��һ����������赌m͢�L����

�ϲ����ص���m�L�����࣬�@���x���������ľ����D�S��Ҳ�����״�Ҋ��������������������m����������ʮ���꣨1715�����A���������m͢���î�����Ф����Ȯ�R�����B��ɽˮ�����������������ˈD�������������ɱ��F(xi��n)���y(t��ng)�Ї����}���c�Dʽ������Ӻ�����꣨1725�������ߕr����ʮ�˚q��

����߀��Щ�������ҵ���Ʒ��

�����ǁ��Դ�����F�X�Į����{�����ָ�����I�D�S�����ǓP�ݰ˹������W�Ď������î����B���߫F��������ɽˮ���了���n��̎�����������ǂ�������ָ�^�������Q����Ҋ��Ȥ���˷�ָ�������P�ֻI��������ף��֮�������ڿ�����ʮһ��(1712)�����ߕr����ʮ���q��

�@��Ⱥ�ɫI���D�S���Թ�����W���ČW���Y͢�a�����dz������������������˷�ī�P��ˮ�����`֥����ʯ��ʯ���n������ʩ��ɫ��������Ԣ�⼪��֮��������Ӻ��Ԫ��(1723)�����ߕr����ʮ��q��

֮�������L��؛Ԭö������Ů���ӵ��S�@Ů���ӈD���������t��������λ���Һ����L�������t���K���ˣ��������������ˈDϵ���t���գ������ƈD��֮ǰ���K�ݲ����^Ҋ�^һ���O�����Ƶ���Ʒ��

��������֮���ċ��D�S����֮���ǓP���ˣ����S�r�g���ړP�ݰ˹����î�����鿵�����g�������˷�����ʯǰ���뺢������ָ�����۵����Oɫ�������ùP�A����ʯ�ù�����Ⱦ֮��������������½������߿��R��

�������㌵�÷���p��D�S�����Ǻ��������ߵ����������L�������B�F���Ծ�������Ҋ�L���ˈD�����u�����S��һ�ɣ����Oɫ������Ȫʯ�ع�����Ⱦ��ˮī�n��������Ǭ¡��ʮһ��(1756)�����ߕr����ʮ��q��

������

�������������ɽˮ�͐��ɻ��B��څ˥׃�����������w�����ԏ���������ġ������ɡ�ɽˮ�������Ծӳ��;������ĎX�ϡ����ɡ����B�����m�����������sҲ�y���������L��

�@���x���˴�����̫ĩɽɫ�D�S������ɽˮ�����m(x��)���y(t��ng)һ�ɵĴ����������Ǻ��������c���O���R����ɽˮ������������������Լ����ˈD����Ӻ�ݺ;���ɽ���������������S���꣨1859�������ߕr����ʮ�Śq��

���ɻ��B�x���˾��������وD�S�����Ƿ�خ�����ƻ��B�����x������ȹ��������P�¹���,���Oɫ��������(chu��ng)��ײˮ����ײ�ۡ�֮������X�Ϯ���������ˈD�������۷�������������ҕ֮���H��

���ĩ�꣬�Ϻ����V�ݵ��غ������՝u���A���������خ����Ƽ������γ�Ⱥ�w�����Ϻ�����Ҫ��Ӆ^(q��)��ġ����Ϯ��ɡ���܊ͻ��������������̓�����w֮�t�����U���Dz��T��������ӭ���Ϻ����d�����A�ӵČ������������^�С��P�ݮ��ɡ��Ȃ��y(t��ng)�Ļ��A�������ʯ�����ĹP�������ڄ�(chu��ng)������(chu��ng)���������p���L���¸��{��

���Ϯ�����Ё���ʒɽ�ġ����Ρ������������I(y��)���ң��Z�ĕ���ϲ�g�x�����Į������˴Ζ|�^���R�����˵���Ʒ����������o���L�����ܵ�����D�S����Ԣ�����K�����Ϻ��������ɽˮ�����B���á��ˈD����������ꐺ�R���P��߹���

�������ܵĵܵܣ������B���������˷��Ž���ϯ�D�S�������ꐺ�R��������?zh��n)��߹������l���D������

���A�����ܵă��ӣ���ɽˮ�����B���������@����ȸ��ʯ�D�S���Oɫ��ȸ������Ž����c�Y�t��ɽʯ�������e���������bС�

�����������������U��Ҳ�����β����������ܵ�ֶ���������Lɽˮ�����������B���ȹ�Ф���@���L�m���b�D�S�����F(xi��n)��ĩ�Ƴ��t��Ů������������ڹ�w���꣨1880�������ߕr����ʮһ�q��

���Ϯ����е�̓�����ǁ���쨿h�ĺ��У��������Ϻ����K�ݡ��P��һ�����@���s���Ԍ������B���~���������ӣ��Pī�n������ɫ���£��e��һ�������ڹ�w��ʮһ�꣨1895�������ߕr����ʮ���q��

�@����߀�Ѓ�λ�����ﮋ���Q�Į�����Ʒ�����������ρ�������Ļ�������������游��݅�뼮�ɽ����î����Ф�����ȹ���Ů����(chu��ng)������Ů�������L�����r�˷Q�顰���ɡ����˷�����Ů�D�S���������Ů���������������컨��ü���������ˑB(t��i)����

��һ�����M��������L��(zh��)�ȈD�S���M�����Ǻ��������������Q�����M������Ф��������Ů���ˈD���讋��Ů��(zh��)�ȱ�Ӱ���И�������m��ҊüĿ����ζ�س����c���������L�w�ȈD��������ȣ��������Ƿ�Ҳ�����ϲ����@�Λ]չ����

�F(xi��n)��

�ϲ����^���L���^����ĩ�Y�����|�^���O�ˬF(xi��n)����K��չʾ����ԁ��Ї����İl(f��)չ��

��ʮ���o�����ܺ�P����˼����Ӱ푣�ˇ�g�������d�������鼺��������y(t��ng)����ע����Ԫ�������R��ʯ���S�e��������۞������ˇ�g��ֲ�����y(t��ng)���_��(chu��ng)������(chu��ng)�������ϕr���������������Ը߄������챯�������L�ߞ������ˇ�g�ң�ͨ�^�W����������(chu��ng)�����ڕ�������؞ͨ�Ž�ć������L�������ڴ˺����Ї���ˇ�g��Ŀǰ�L���^߀�]��չ����

�ȁ������b����һ���������ǎX�Ϯ����_��(chu��ng)�߸߄����������D�S�����Ƿ�خ����ɽˮ�����B������������ˈD��С����P�������������������Lˮ�B�°����Pī���ӻ���e��һ�����ˮ����ڹ�w��ʮ���꣨1907�������ߕr���ʮ�Śq��

߅�����챯�����۪{�D�S���챯�������d��������W������������߫F�����B�����Ʈ��R����ˇ�g�ϳ�������������ˈD���L�۪{��ҕ֮�����CȻ֮�����ڹPī������1947�������ߕr����ʮ���q��

����DŽ����ڵ���Gɽˮ�D�S���������dz����ˣ�ʮ�ךq���_���g�WУ��߀�ڌWУ���������M���wģ�،����������Lɽˮ�����B�����D���ز���Gɽˮ�����������ַ����Pī���������Ǻ��ˣ���ɫ����Ұ�F���L��������1978��,���ߕr���ʮ���q��

֮���Ǹ�ֲ���y(t��ng)һ���������R��ʯ���߹ڈ��Q�D�S���R��ʯ����̶������ӡ���������Ʈ����_һ���L�����ˈD�����u��ֻ����������HҊ��������|���Pī���ۡ�

�S�e�������㽭���A���漮����쨿h���c�R��ʯ�R����������ɽˮ���������°�������qī��������ż�����B���x���������������ˈD����1946�������ߕr���ʮ���q��īɫ�����A����ï�����䡣

����ǧ�ď]ɽ�߈D�S������ǧ���Ĵ��Ƚ�������ɽˮ�����B����������Ů���c����ϷQ���Ϗ����ߡ����ˈD�����S����������֮�����R���ܡ��]ɽ�߈D�������� 1948�꣬���ߕr����ʮ�q��

߅���Ǹ���ʯ�ď]ɽ�{Ԋ��D�S��Ҳ�͏]ɽ���P������ʯ�ǽ�������������ɽˮ�����������ܡ����ձ����L�c�Ї����y(t��ng)������Y����������ò���D����1947�������L�]ɽ��ɫ���P��������ī�����������ߕr����ʮ�Ěq��

����۵�ָ����ʯ�D�S����������㽭���������������⻨�B��ɽˮ���ˈD��ָ�ƞ�P���n����ʯ�����D�������Pī�n����������������

����DžǺ����Čӎr�e��D�S���Ǻ������K����������Ϻ�������ɽˮ���c�Ǵ�����������T��Ȼ���Q������һ�T�����ˈD����1944�꣬������Gɽˮ���Ĵ����������ߕr����ʮһ�q��

�������ѽ�(j��ng)���S�ϲ��|�^�Ї��v���L���^�IJ�Ʒ�������һ���Ї��L��ʷ��

�l(f��)���uՓ �uՓ (4 ���uՓ)