�����c�U������Ϻ��еĹP����ͨ

�������������֮�L(f��ng)�\�֣���ɮʯ���醾���˂���(du��)ˇ�g(sh��)�����������(du��)�vʷ���P(gu��n)�ڡ������P(gu��n)ϵ���˄�(chu��ng)���Եİl(f��)�]�����������֮�ơ������}���^���ԡ�����֮�ơ���ˇ�g(sh��)�ַ���(l��i)������������F(xi��n)���L�����������ʯ��������֮�ơ������W(xu��)�^�c(di��n)�c�U�ڡ��������x��֮���ڃ�(n��i)��߉�Ͼ��и߶ȵ�һ���ԣ����������f(shu��)��ʯ���Į�����Փ��Ҫ��(l��i)Դ�ڶU�ڵġ�����Փ�������U�ڵġ�����Փ����ָ��(d��o)��ʯ����ˇ�g(sh��)��(chu��ng)����(sh��)�`��

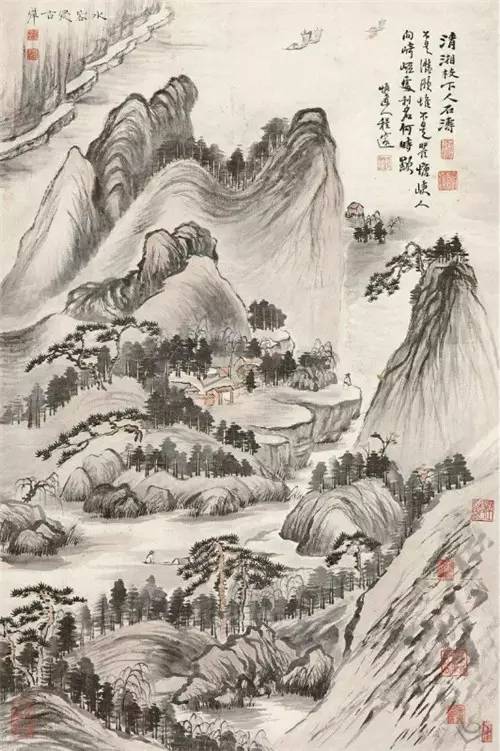

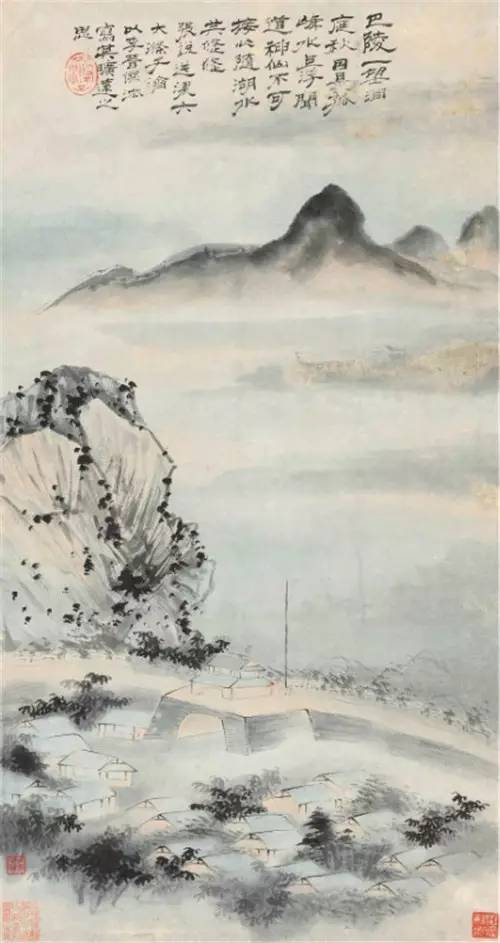

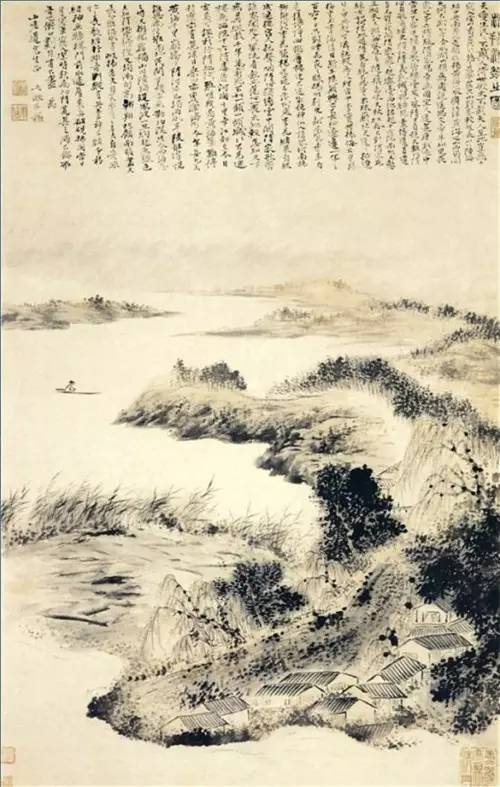

ʯ��ɽˮ���S����Ʒ

ʯ���ķUԄ

ʯ�����еĶU���������R��(j��)���������}�ġ����ȶU����������U�ڃ�(n��i)������(du��)�����ȶU����������˷������ҶU�TҲ�����������U���c�������U���ɷN����(du��)�����ַ�����

ʯ���@Ȼ���ڡ������U��֮���������}��Ԋ(sh��)�ƣ����T����ʳ���ɮ������ȫ�o(w��)څС�ˡ���ʮ���гɪ�(d��)����һ���U�����������

��ʯ��������ȫ�o(w��)����(l��i)������֪���Ƿ���(du��)���U�@�N��ʽ�����ַ�ʽ������(d��ng)�r(sh��)�ĶU�����f(shu��)����С�����䌍(sh��)���I�S�˲�ͨ�U�������U��Ԓ�Z(y��)����(sh��)�H�ϣ� ʯ���������ڶU�ľ�������(du��)�U����ʽ�ϵķ��Ŀd��(ji��)ʮ�ַ��У�����ע��(n��i)���ϵġ���

ʯ�����ɿ��_�h�D��֮�}���ƣ� ���ԕr(sh��)횼����˽������֪һ�֟o(w��)����ʯ�������������D���}Ԋ(sh��)���ƣ� ����ϲ�o(w��)�������p���e������Ƭ�������ā�(l��i)�W(xu��)������ס��ס̎��Ȼδ�ɳ�����Ԋ(sh��)��¶����ϲ�g�������ڡ��o(w��)�Пo(w��)�������ʽ�����S̎���Ʌ��U�����˼����

ʯ���ġ����Z(y��)䛡����䮋�W(xu��)˼��ĽY(ji��)�����䮋�W(xu��)˼���ܶU�W(xu��)Ӱ푺ܴ��������еġ�һ����Փ˼�룬�����f(shu��)��ԓ���ĺ�����Ҳ��ʯ���L����Փ�Ŀ��V�� �ڡ�һ�������Ȍ�(d��o)�£�ʯ�������������֮�ơ������}��ɢ�l(f��)������ĶU�W(xu��)��ζ��

ʯ�� ����Ұ���D

�����I(y��ng)���"����֮��"

������֮�ơ������f(shu��)��ʯ���L����Փ�е�һ��(g��)��Ҫ���W(xu��)�^�c(di��n)��ʯ���ڡ�������}��Ԋ(sh��)�ϡ���Ի�� ������Fһ�⣬�ٷ��L(f��ng)���ĕr(sh��)�������ߵ��h(yu��n)��������֮����֮����

�����ơ���ָ��ҕ�X��ˇ�g(sh��)����һ���c�����L�Č�(du��)����ȫһ�ӣ�ˇ�g(sh��)����ֻ�nj�(du��)���^�������ġ�հ���ˇ�g(sh��)�ҿ��Ը���(j��)�Լ��Č������ܻ�Pī���������ԣ���(du��)ˇ�g(sh��)��(du��)���M(j��n)���{(di��o)��(ji��)��ȡ�ᡢ������һϵ�еļӹ����ԫ@�ø��õ�ˇ�g(sh��)Ч��������� �õ���Ʒ���nj�(du��)ˇ�g(sh��)��(du��)�����ď�(f��)�ƣ����L����ע����ˇ�g(sh��)�ҵ���˼����������X���mȻ����ʽ�Ϯa(ch��n)���˿��^�IJ��ƣ����@�N�����ơ��Ǯ��Ҹ���(j��)���_(d��)�����}��(du��)���^��(du��)������្��ȡ��ĽY(ji��)�����Ǟ��ˠI(y��ng)�����Ƶľ�����

��֮�ơ��ġ��ơ�����(y��ng)��(d��ng)ָˇ�g(sh��)��퍵��挍(sh��)��ˇ�g(sh��)��(y��ng)�挍(sh��)�ط�ӳ�����^����ľ����|(zh��)�������ơ��͡��ơ�����ì�ܵăɂ�(g��)��������ʯ���@����ע��(n��i)�ھ�����@�F(xi��n)���õ����{(di��o)�͡� �����ơ��c�����ơ��Č����q�C����ʯ���@�����������Ρ��c�����������������������Ρ��ǡ����d�w�������ǡ��Ρ����`�ꡣ

ʯ���ڡ����Z(y��)䛡�ɽ���¡����f(shu��)����ɽ��ʹ���ɽ������Ҳ��ɽ��Ó̥����Ҳ����Ó̥��ɽ��Ҳ���ѱM����ݸ�Ҳ��ɽ���c���������E��Ҳ�����ԽK�w֮�ڴ��Ҳ�������@����ʯ�������cɽ���ľ�����|(zh��)��ͨ���㌑ɽ��������֮�ơ�����Ȥ������ɽ���Ĵ�������ɽ��������Ҳ�������(d��ng)����(l��i)��������֮�ơ������f(shu��)�����c������ڮa(ch��n)���ĽY(ji��)����

ʯ�� ˮ���ֹŰ�

�U����"�������x"

ʯ��������֮�ơ����L����Փ�c���L(zh��ng)�����еĶU�ڡ��������x��֮���箔(d��ng)�����е�(li��n)ϵ�����A�X��(j��ng)�������ƣ����A�X���գ��Ŝ�o(w��)���������������x���o(w��)�`�o(w��)Ó��ʼ֪��������(l��i)�ɷ�����������^�ں������x���^�քe���U���������в��Ɉ�(zh��)���ɶ���Ҫ���֡��������x���ľ�����

���������x�������f(shu��)�ǶU�����뾳�硣���L����������������������Ó�x�F(xi��n)��(sh��)����������ָ�����F(xi��n)��(sh��)�������`�������x��ָˇ�g(sh��)��(chu��ng)������Ó�x�F(xi��n)��(sh��)���������������N�r(sh��)��

ʯ���J(r��n)��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����^(gu��)���c�U�ڵ�����һ����Ҫ��������Լ���(n��i)�ĵĸ����w�(y��n)��Ҫ�ܵ����ܶ��𡢵��䮋������ ʯ���ܵ��U��˼��Ć�ʾ�����U���c�������Tһ�t���ɴ���ʯ��Փ������֮�ơ�֮�L����Փ����ҕ������(du��)�U�ڡ��������x��˼����M(j��n)һ���l(f��)�]����ʯ�������L����(sh��)�`����Փ���Y(ji��)�� ���ġ��vʹ�P���P��ī��ī�����������������ڡ��Į��W(xu��)˼�������ǶU�ҡ��������x��˼��ķ�����

ʯ������һλ�Y��U������̎�����Ρ��c�����P(gu��n)ϵ�r(sh��)����Ȼ��Ȼ�ܵ���ҡ�����(zh��)һ�ˡ��������߅���ġ��������x���q�C˼���Ӱ��������@�N˼�������\(y��n)�õ��L����(chu��ng)��֮�У��ɾ����������Į�����������֮�ơ�֮�L����Փ��

ʯ�� ���L(f��ng)����

����������γɱ�Դ

�M(j��n)һ��������ʯ���Į���������Ҫ��(l��i)Դ�ڶU�ڵġ�����Փ����������(j��ng)���ƣ� �����R(sh��)�������W(xu��)���o(w��)�����R(sh��)��Ҋ������������������ʮ�֏�(qi��ng)�{(di��o)�����ġ�����Ҫ�ԣ����J(r��n)�顰���ġ���ԭ�����а����ǻ���ֻ�����(n��i)���^�����J(r��n)�R(sh��)�������ʬF(xi��n)���籾�Բ��dzɷ���P(gu��n)�I��

��(du��)�L��������ʯ���J(r��n)��ͬ�Ӳ����x�_�����ԡ������ڡ����Z(y��)䛡����ƣ� ����������������Ҳ������һ��֮����������������ʯ�����ĶU�W(xu��)���B(y��ng)��ʹ����ͻ�ƾ��ޣ����˼�����������w��(hu��)���l(f��)����(chu��ng)���Ե����������֮�ơ����L����Փ�������f(shu��)��ʯ���ġ�����֮�ơ��c�U�ڵġ��������x���ڃ�(n��i)��߉�Ͼ��и߶ȵ�һ������

�U�ڵġ�����Փ��ָ��(d��o)��ʯ����ˇ�g(sh��)��(chu��ng)����(sh��)�`��ʯ���ġ�һ����Փ�����˶U�ڡ�����Փ���ľ�����ֵ��ע�������ʯ���Į��W(xu��)˼������� �U��˼���Ӱ�֮�⣬Ҳ��������ܵ�����˼���Ӱ������������������f(shu��)������(du��)����˼��Ҳ�ǘO���Ƴ�������U�ڱ�������������ɼ��Ļ�֮�L(zh��ng)����(j��ng)�^(gu��)�L(zh��ng)���ݻ����γɵĄe����ɫ���Ї�(gu��)��������ɣ����塢�����������ںϵĮa(ch��n)��������� �U��˼���cʯ�����W(xu��)���P(gu��n)ϵҲ���Կ���������ጡ����cʯ���L��ˇ�g(sh��)���P(gu��n)ϵ��

ʯ�����W(xu��)��Փ�wϵ�Ę�(g��u)���x���_�@�����Ļ���֧�Σ��@Ҳ����ʯ������һ���������o(w��)������˼����w�F(xi��n)����(d��ng)Ȼ���������c(di��n)�����ҳ�ʯ���L���c�U�ڵ��P(gu��n)ϵ������P(gu��n)�ڵ���˼�댦(du��)��Ӱ�������㲻��٘����

�����c�U�����M�܃�����ָ���ϲ�ͬ���s���кܶ������֮ͨ̎���U���J(r��n)�R(sh��)�������w�������ķ�ʽ��Ӱ��˾��жU�W(xu��)���B(y��ng)�Į��ҵ�˼�S��ʽ�͌����^�����������ڟo(w��)�K�ĶU���ľ�ֱ��Ӱ�����Ʒ�������������⡱�ı��_(d��)��ʯ����(du��)�����ı��_(d��)�c����(du��)�U���I(l��ng)�����U����ϢϢ���P(gu��n)����

����Դ��ʯ��������֮�ơ����L����Փ���γ��������L(zh��ng)�����еĶU�ڡ��������x��˼���Ӱ������ܶU�ڡ�����Փ����Ӱ��� ʯ���Ì�(sh��)�`����Փ�U����L����Ʒ�����I(y��ng)����T�����q�C�،�(du��)�����ı��|(zh��)�����M(j��n)���˽�ʾ��

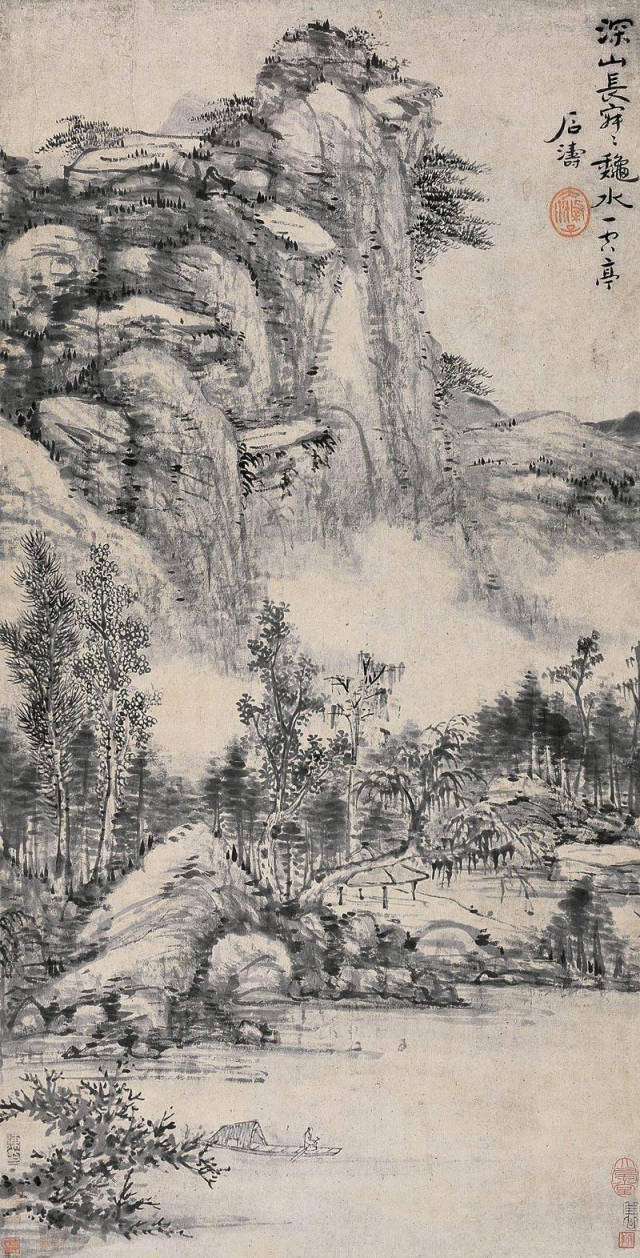

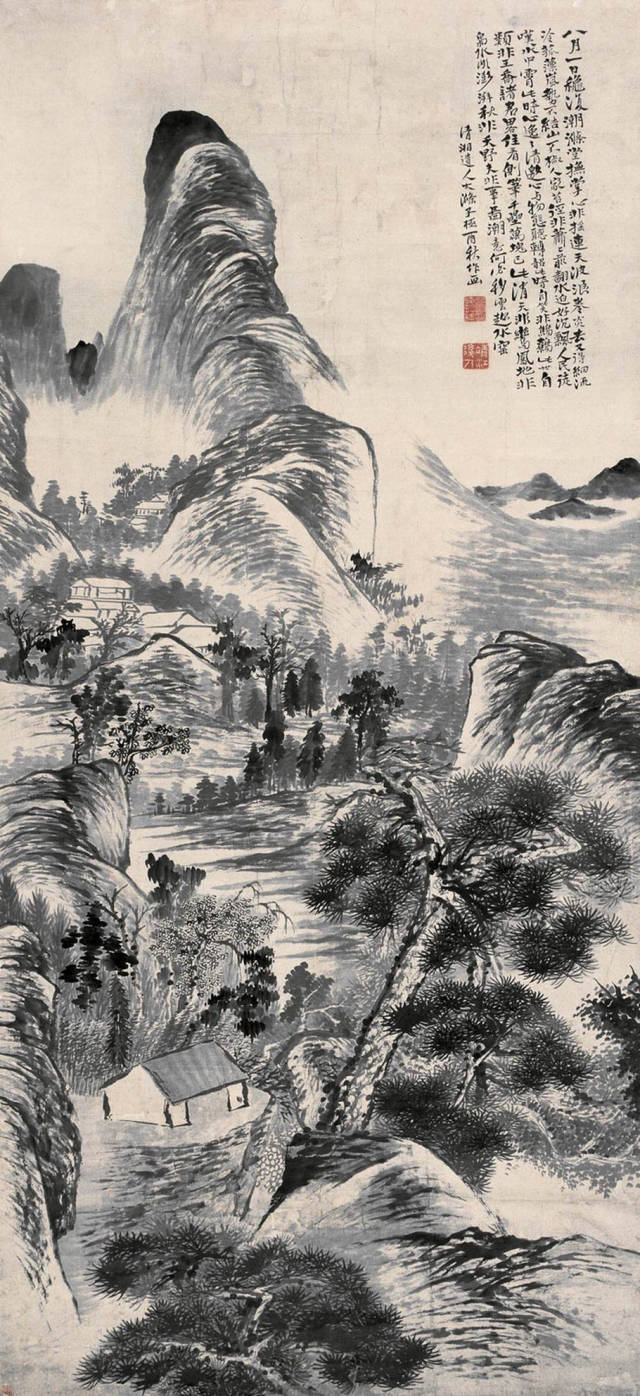

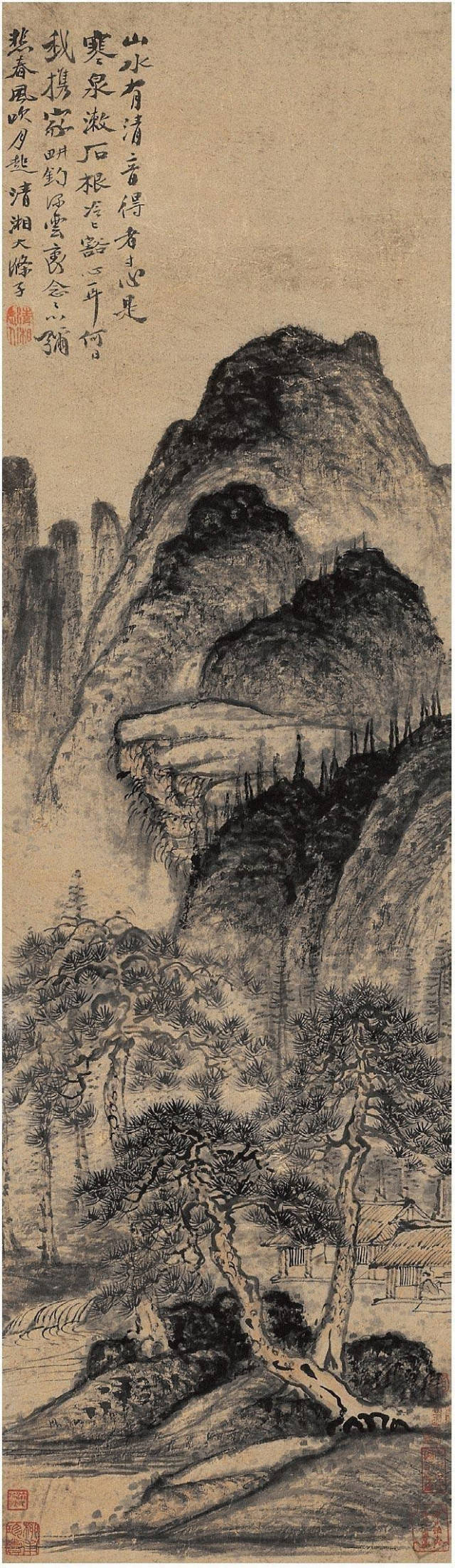

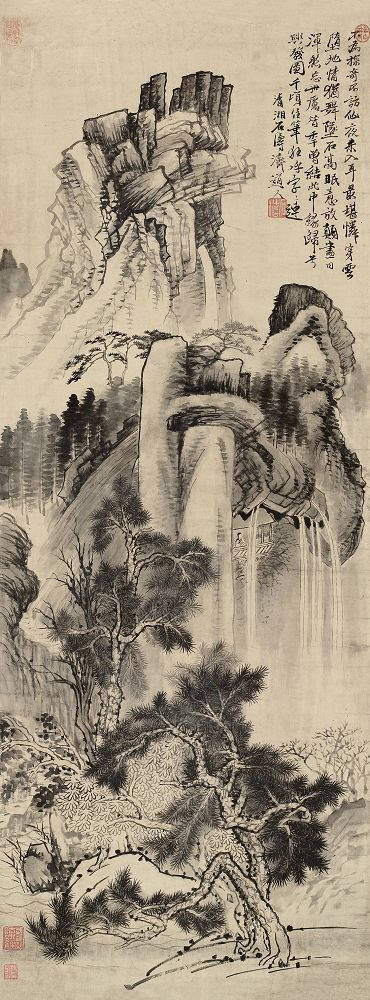

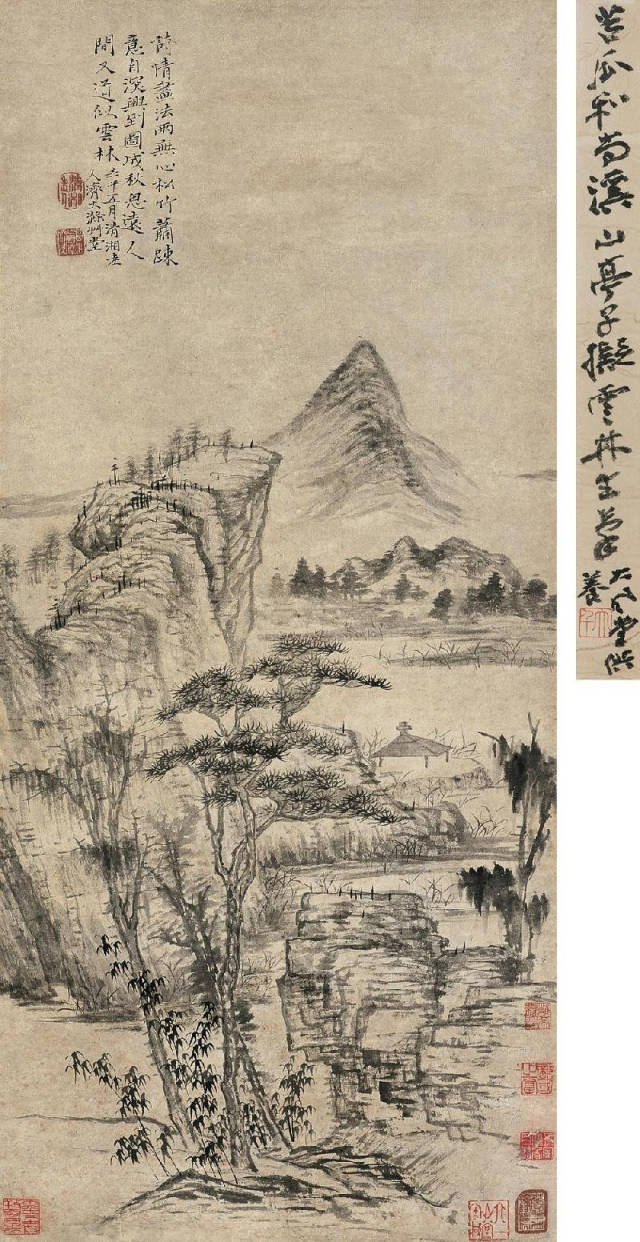

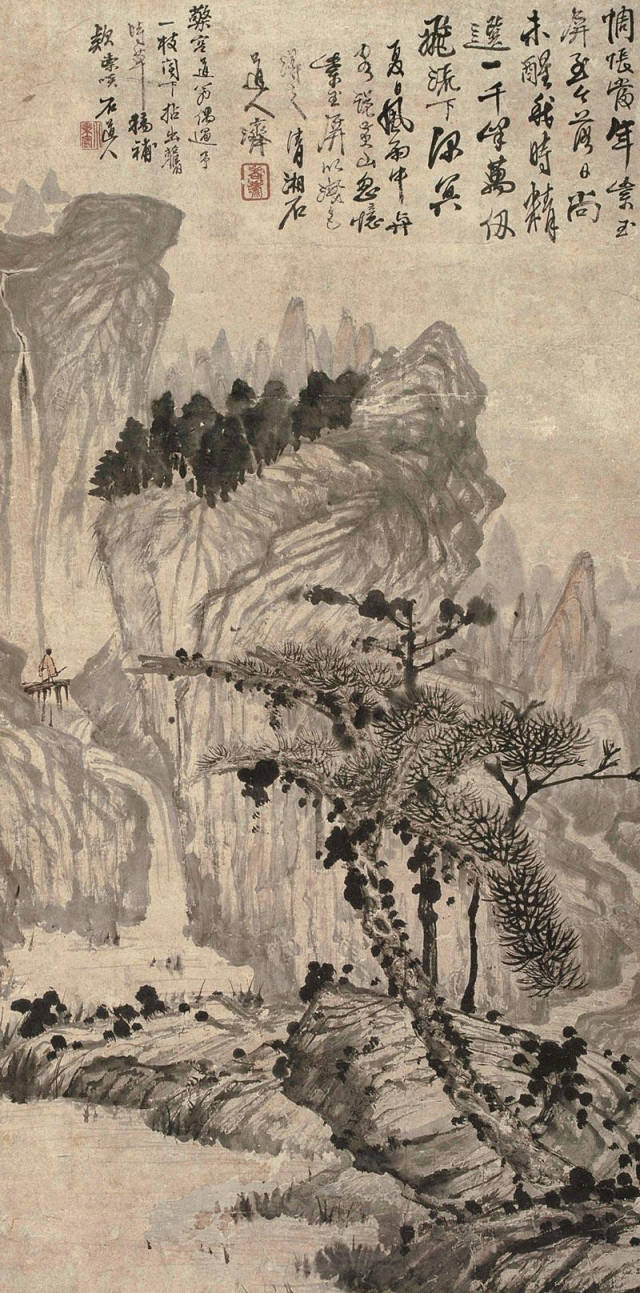

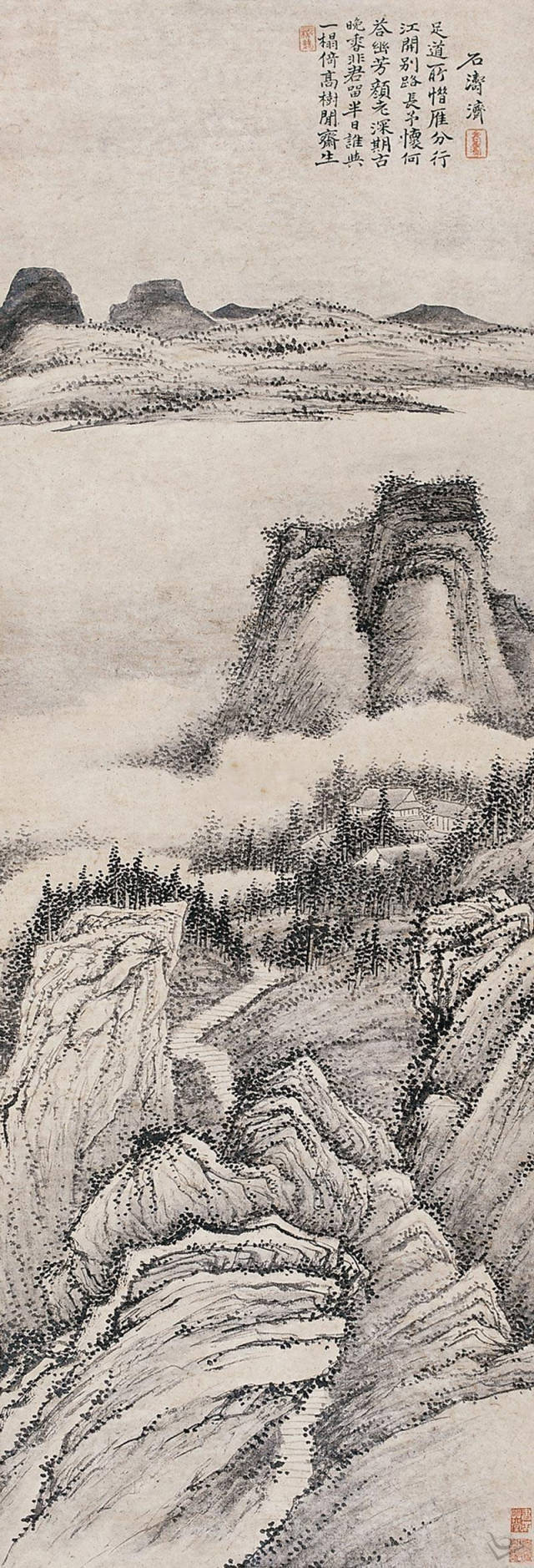

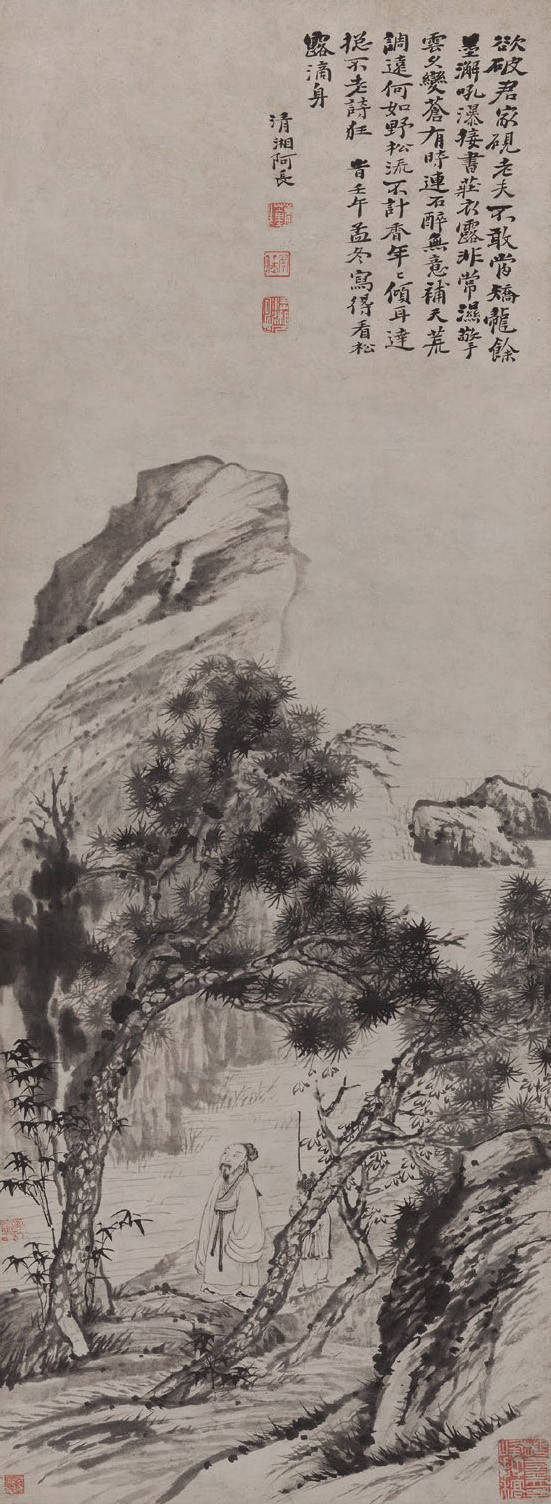

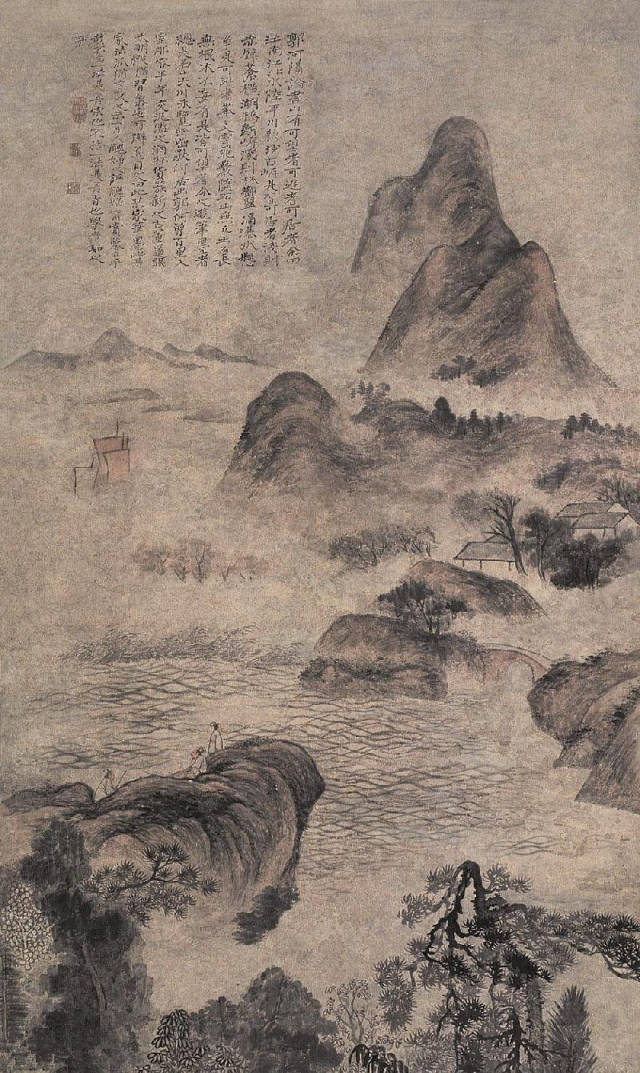

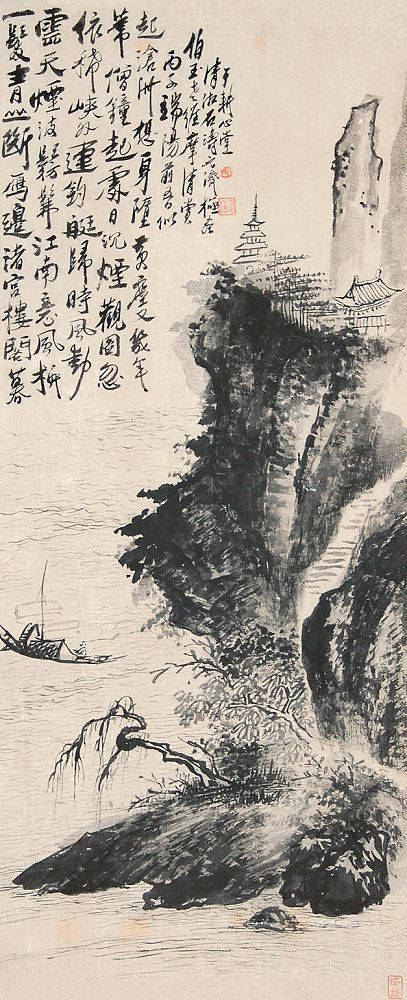

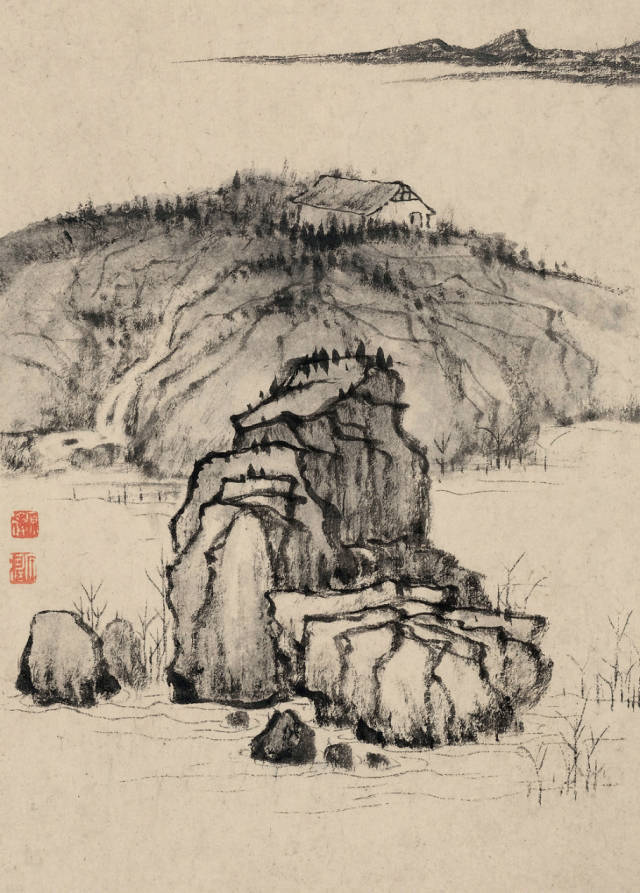

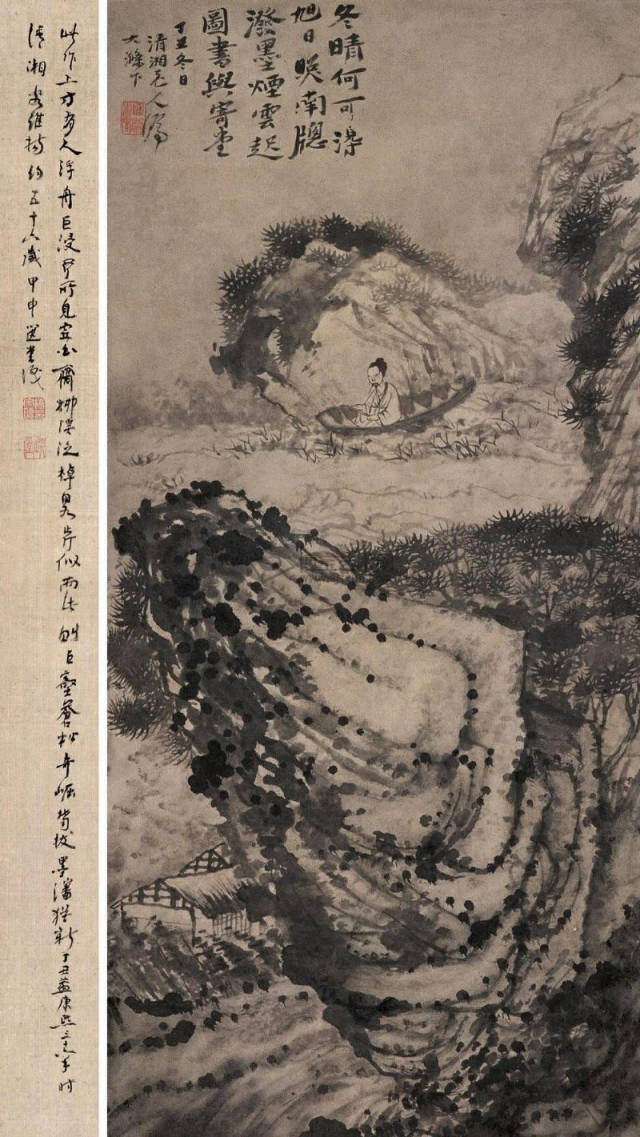

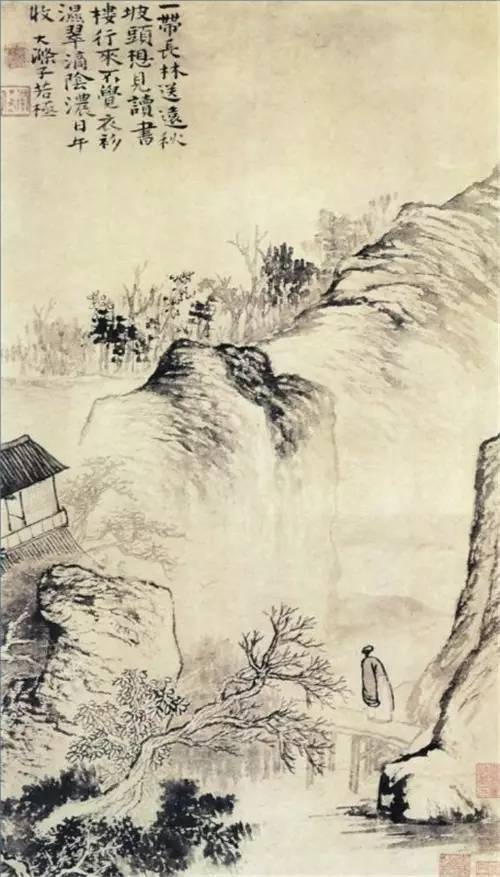

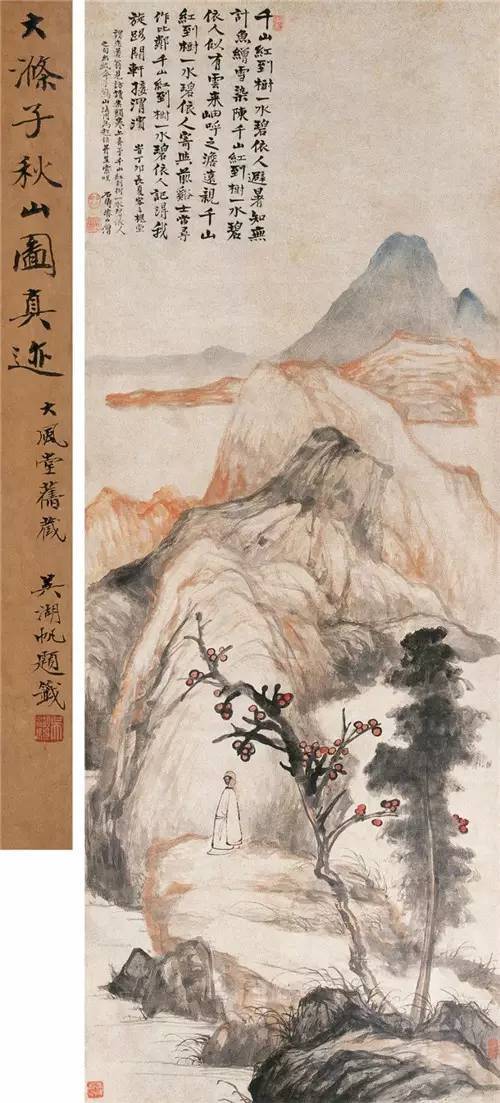

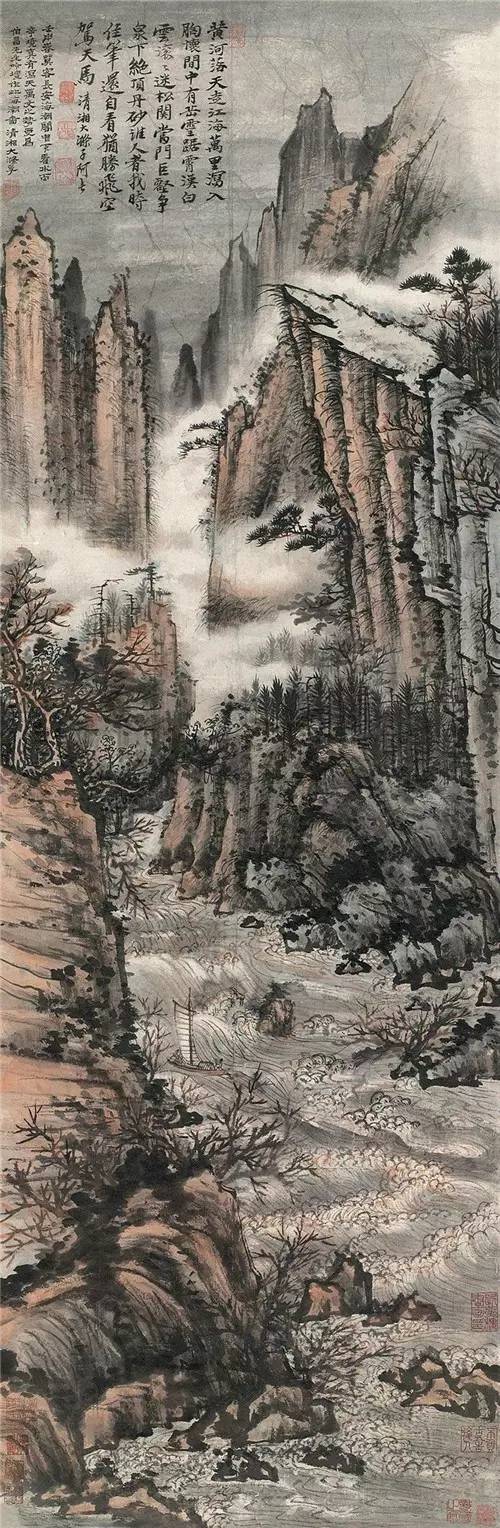

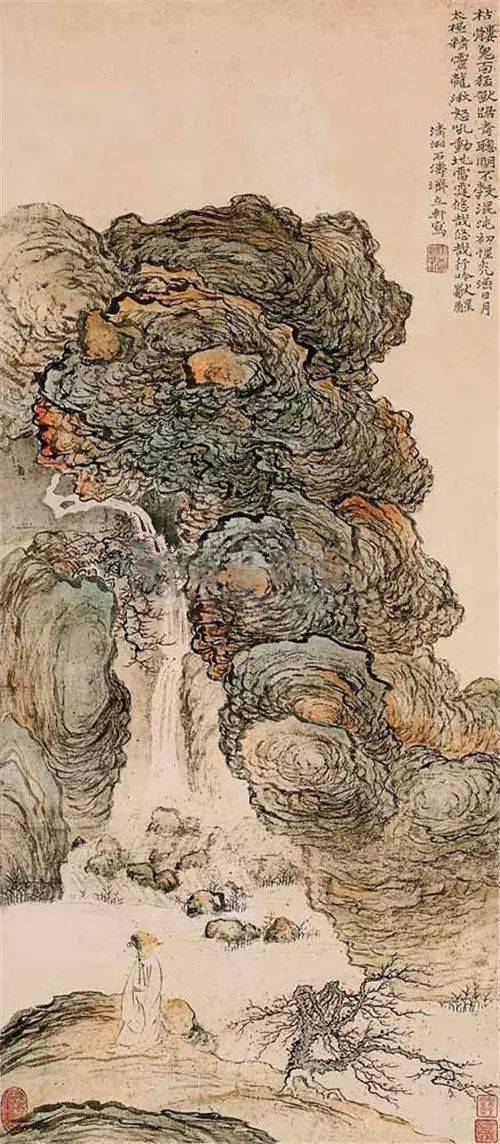

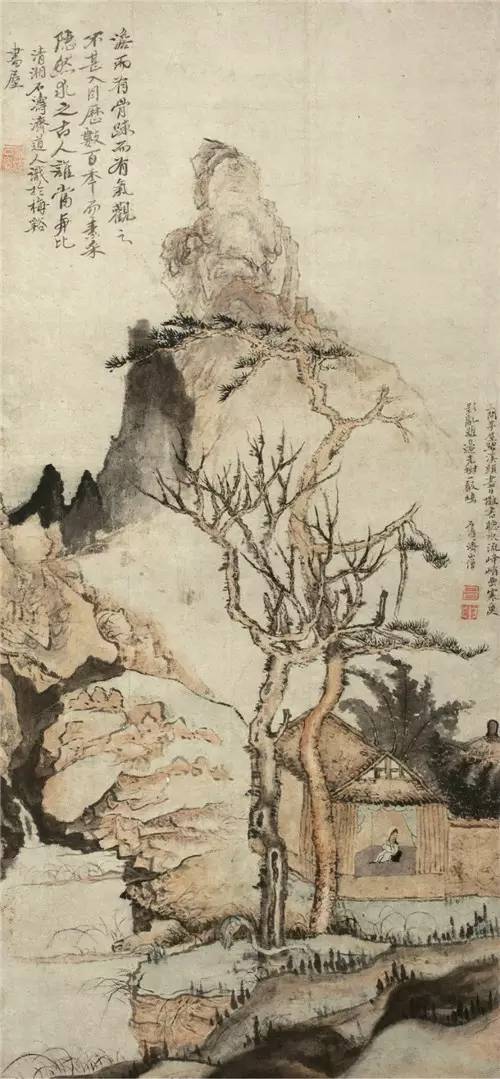

ʯ����� ��ɽ��ˮ�D

ʯ�� Ϫ��Ұɫ

ʯ�� ��ɽ���

ʯ�� ���L(f��ng)��ˮ�D

ʯ�� ��ɽé��

ʯ�� ��Ϫé��

ʯ�� ���a���x�D

ʯ����� ���Q�[�ӈD

ʯ�� �����n��D 1694����

ʯ�� ˪�ַ��ȈD

ʯ�� ɽˮ

ʯ�� ɽˮ

ʯ�� ɽˮ

ʯ�� ��Ȫ����D

ʯ�� ɏ����D

ʯ�� ��Ȫ�ľ�

ʯ�� ���߭���ɽ�ľӈD

ʯ�� �Sɽ�������D

ʯ�� ��ɽʯ���D

ʯ�� ����¶���� 1702����

ʯ�� ����������

ʯ�� ��ឈD ���S

ʯ�� ɽˮ

ʯ�� ɽˮ

ʯ�� ɽˮ

ʯ�� ɽˮ

ʯ�� ��ͥ���� 1697����

�L(zh��ng)��ɽ�� ʯ�����壩

���w�RȪ�D

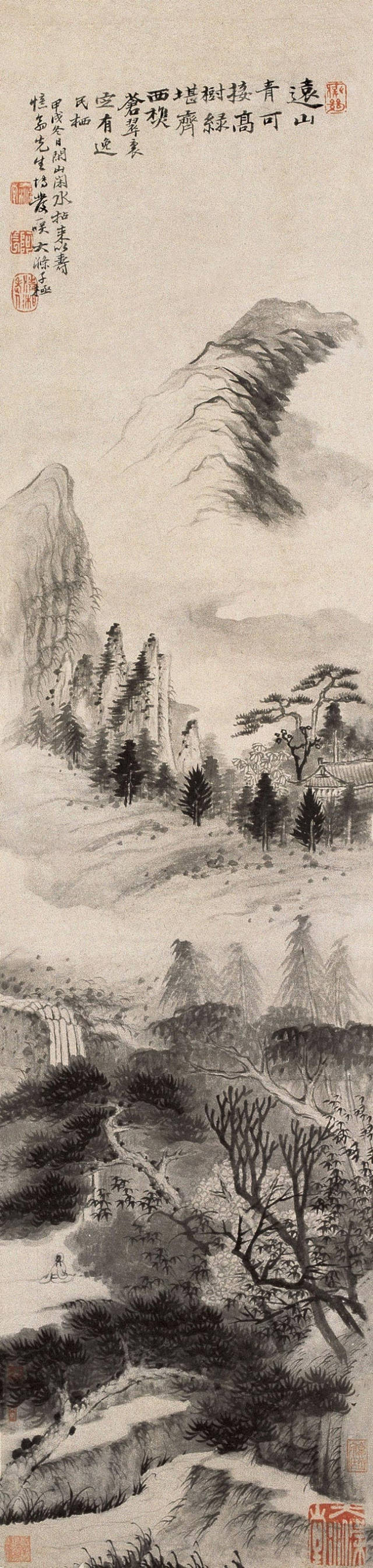

ʯ�� ��ɽ���ÈD

ʯ�� ǧɽ�t��D

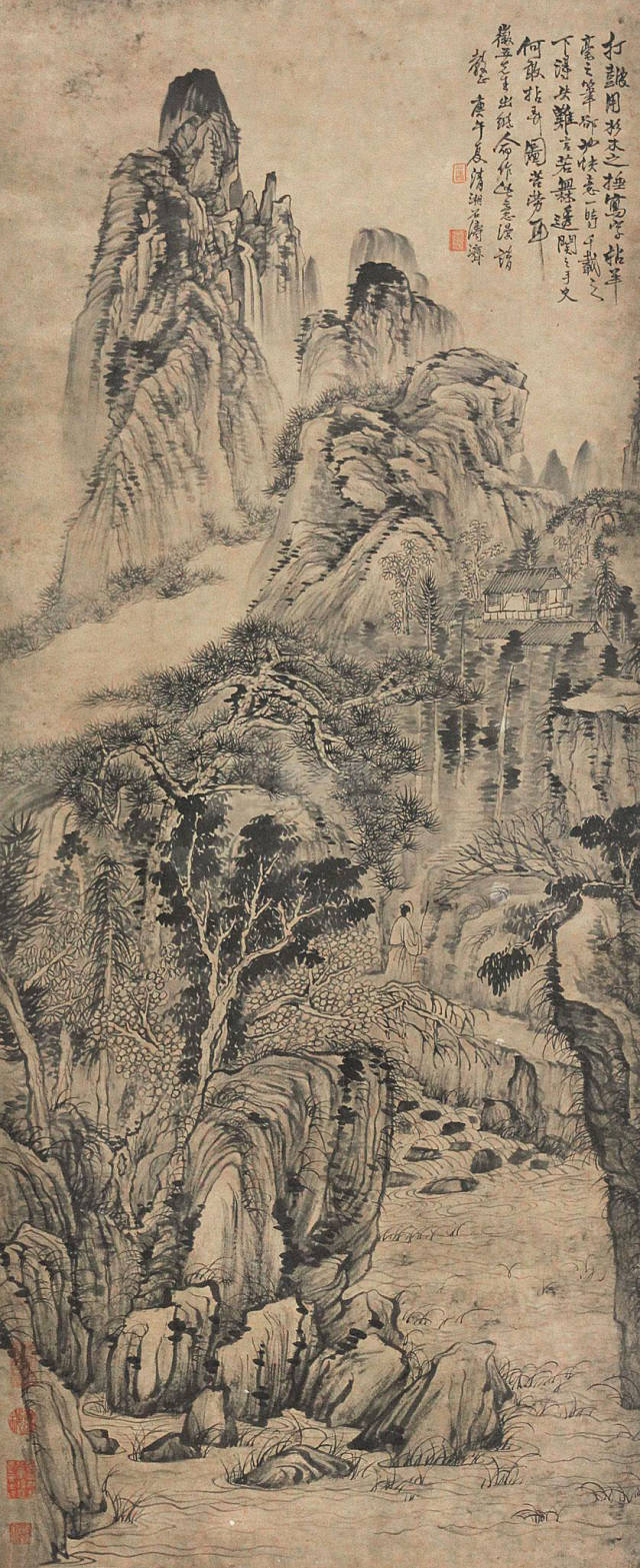

ʯ�� �����D 1692����

ʯ�� �������D

ʯ�� �Ř�é�݈D

ʯ�� ��ɮ���L�шD

ʯ�� �����Ϫɽ���ֈD

ʯ�� ��ͥ���L(f��ng)

ʯ�� �|Է�⻨��Էź 1695����

ʯ�� �|��Ԋ(sh��)��D

ɽͤϲ�� ʯ�����壩

���P(y��ng)����D ʯ�����壩

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (2 ��(g��)�u(p��ng)Փ)