藝術(shù)家王華談石濤的“一畫論”

作者簡(jiǎn)介:王華,字墨媛,原名汪云華,1968年8月生于蕪湖市,中國(guó)書畫藝術(shù)委員會(huì)會(huì)員,中國(guó)北方畫院藝術(shù)委員會(huì)副主任,一級(jí)美術(shù)師,中國(guó)民主同盟盟員,安徽省美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員,黃山市書法家協(xié)會(huì)會(huì)員、黃山市屯溪美協(xié)副主席。喜歡文學(xué),愛(ài)好作詩(shī)詞,署名王華(墨媛)發(fā)表多篇美術(shù)論文,其中《傳統(tǒng)文化是當(dāng)代美術(shù)創(chuàng)新的時(shí)代訴求》被多家網(wǎng)站收入文庫(kù)。2008年7月中國(guó)文藝出版社《美術(shù)時(shí)空 王華國(guó)畫作品特刊》發(fā)行、2014年1月《中國(guó)品牌》雜志總第79期中國(guó)藝術(shù)家欄目第126-127頁(yè)刊登人物簡(jiǎn)介及國(guó)畫作品。

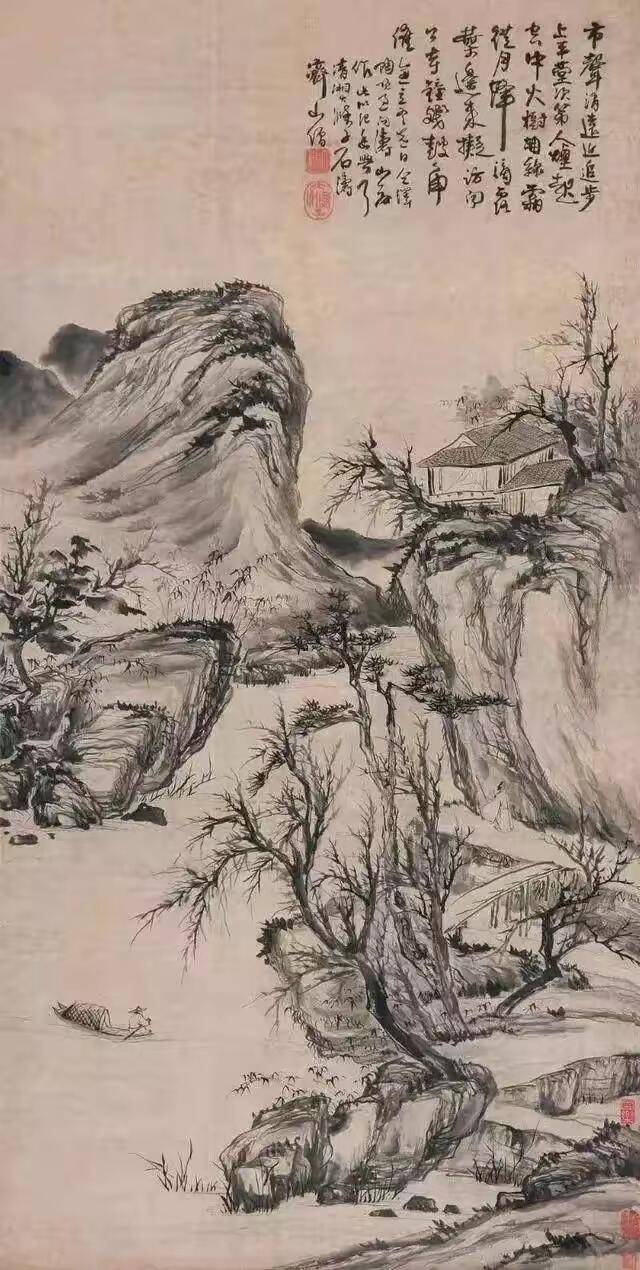

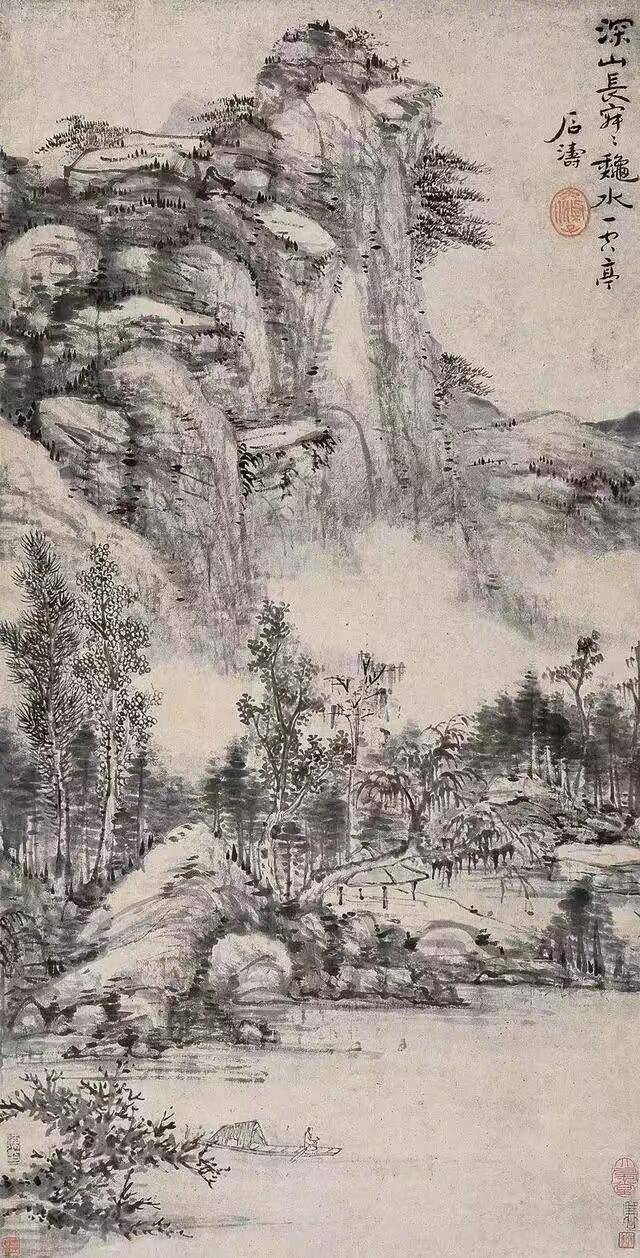

石濤的“一畫論”是其《畫語(yǔ)錄》的核心思想,既是中國(guó)繪畫美學(xué)的哲學(xué)綱領(lǐng),也是藝術(shù)創(chuàng)作的方法論。這一理論融合了道家、儒家、禪宗思想,從技法、哲學(xué)、審美等多個(gè)維度闡釋了繪畫的本質(zhì)與創(chuàng)作規(guī)律。

石濤提出“一畫者,眾有之本,萬(wàn)象之根”,認(rèn)為“一畫”是宇宙生成的起點(diǎn),如同道家《老子》中“道生一,一生萬(wàn)物”的哲學(xué)觀。在宇宙混沌(“太樸”)未分時(shí),“一畫”鑿破鴻蒙,化生萬(wàn)物,成為自然與藝術(shù)的共同本源。

“一畫”類比“太極”與“太一”:學(xué)者周汝昌將“一畫”比作《周易》的“太極”或道家的“太一”,既是宇宙本體,又是藝術(shù)創(chuàng)作的終極法則。

石濤強(qiáng)調(diào)“太古無(wú)法,太樸不散;太樸一散,而法立矣”,認(rèn)為繪畫的法則源于自然混沌的秩序化(“散”),而“一畫”是連接“無(wú)法”與“眾法”的紐帶,既是起點(diǎn)也是終點(diǎn),貫穿創(chuàng)作始終。

“一畫”最基本的意義是繪畫中的“一根造型底線”,即用筆的起始線條。它是塑造萬(wàn)物形象的基礎(chǔ),如山川、草木的形態(tài)皆由此生發(fā)。

石濤反對(duì)僅將其視為技術(shù)性線條,認(rèn)為它更是“通貫宇宙的生命力運(yùn)動(dòng)線”,需通過(guò)線條的韻律表現(xiàn)自然與情感的動(dòng)態(tài)。

石濤提出“一畫”包含用筆的“旋”“轉(zhuǎn)”“曠”等技法,要求線條兼具方圓、曲直的變化,且需自然流暢,體現(xiàn)“無(wú)法之法”的自由境界。

石濤主張“夫畫者,從于心者也”,強(qiáng)調(diào)畫家需以心統(tǒng)攝萬(wàn)物,通過(guò)“搜盡奇峰打草稿”積累素材,再以主觀情感提煉升華,達(dá)到“心與物游”的境界。創(chuàng)作前需“先以神會(huì)”,使主客體渾然合一,如他所述“吾寫此紙時(shí),心入春江水。江花隨我開(kāi),江水隨我起”。

“一畫”既是自然規(guī)律的體現(xiàn)(“天”),又是藝術(shù)創(chuàng)造的法則(“人”),最終實(shí)現(xiàn)“自然與藝術(shù)、主觀與客觀的統(tǒng)一”。

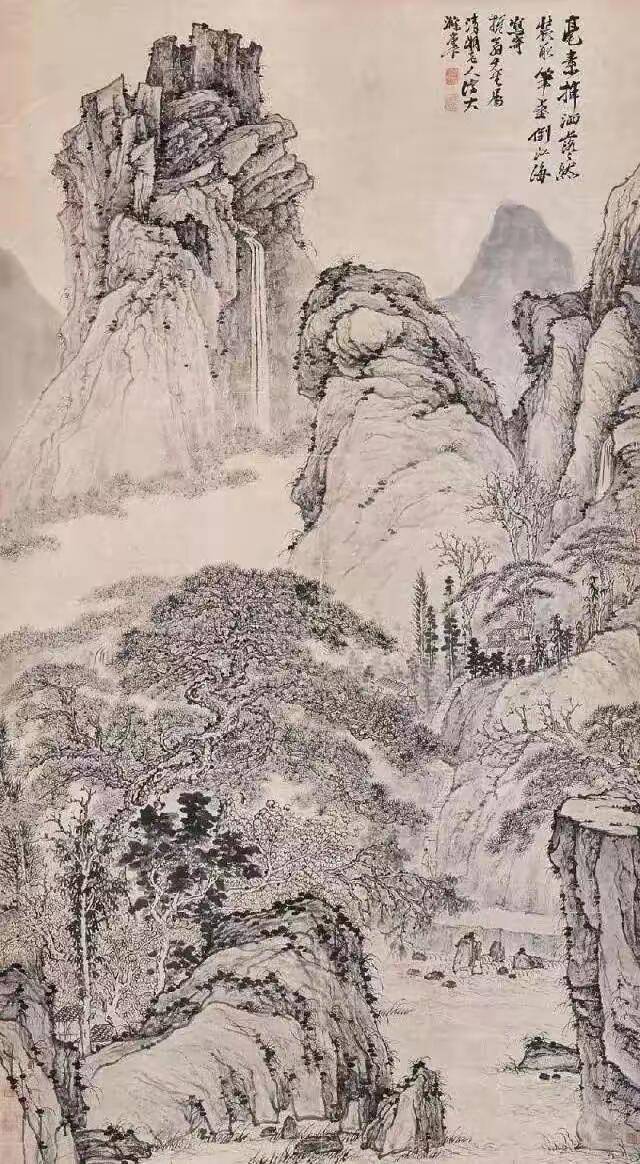

石濤以“一畫論”提出“借古以開(kāi)今”,反對(duì)機(jī)械摹古,主張以自我心性為法源,破除程式化束縛,強(qiáng)調(diào)“我之為我,自有我在”。這一思想推動(dòng)了清代繪畫從仿古向個(gè)性表達(dá)的轉(zhuǎn)變。

石濤的“一畫論”被視為中國(guó)繪畫美學(xué)的里程碑,其貢獻(xiàn)在于:

第一,首次將技法、哲學(xué)、審美整合為系統(tǒng)理論,突破傳統(tǒng)畫論的技術(shù)性局限。

第二,與老莊哲學(xué)、《周易》思想結(jié)合,深化了藝術(shù)的形而上意義,與儒家《樂(lè)記》、禪宗《滄浪詩(shī)話》并列為中國(guó)美學(xué)三大經(jīng)典。

第三,其“無(wú)法而法”的理念影響了吳冠中等現(xiàn)代畫家,成為藝術(shù)創(chuàng)新的理論源泉。

總之,石濤的“一畫論”是一個(gè)多層次的復(fù)合概念。這一理論不僅革新了傳統(tǒng)繪畫觀,更為中國(guó)美學(xué)提供了深刻的哲學(xué)思辨框架。

發(fā)表評(píng)論 評(píng)論 (4 個(gè)評(píng)論)