書史絕唱流落東瀛!國寶級(jí)書法瑰寶,價(jià)值堪比二十座四合院

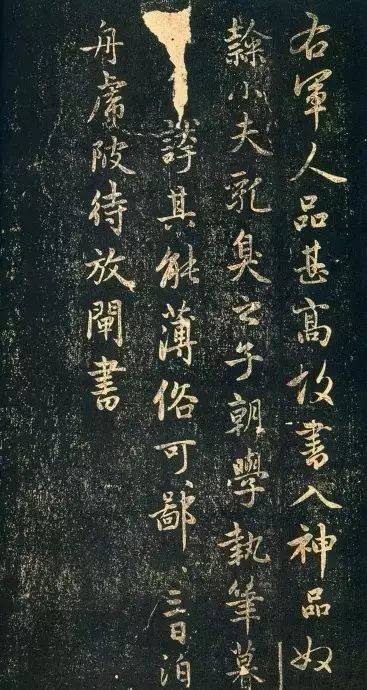

在東京國立博物館柔和的燈光下,趙孟頫的《蘭亭十三跋》靜靜陳列,宣紙泛黃處凝結(jié)著八百年前的墨韻。玻璃展柜隔絕了外界的喧囂,卻隔不斷這件國寶跨越山海的漂泊故事——這件被尊為“書史絕唱”的國寶級(jí)書法,自華夏故土流落東瀛,其承載的藝術(shù)價(jià)值與文化重量,若以世俗尺度丈量,竟堪比二十座四合院。

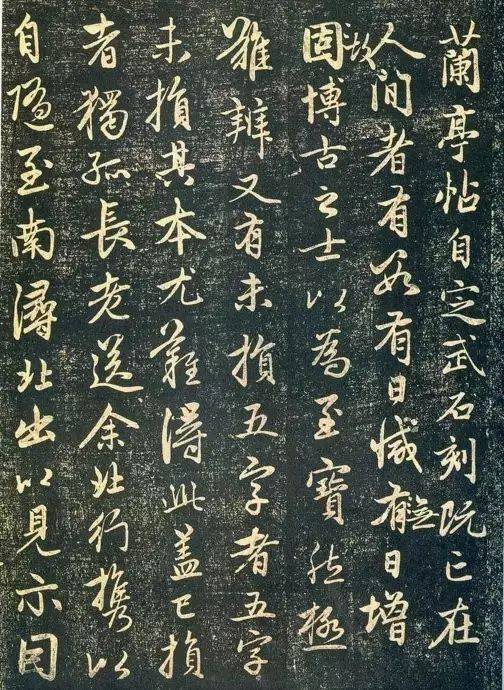

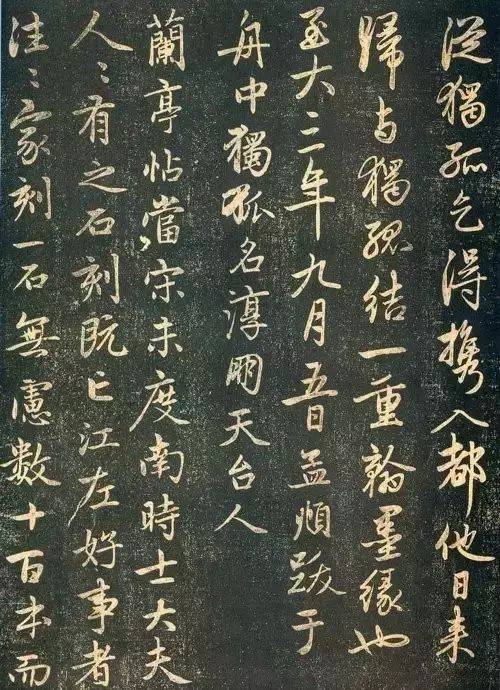

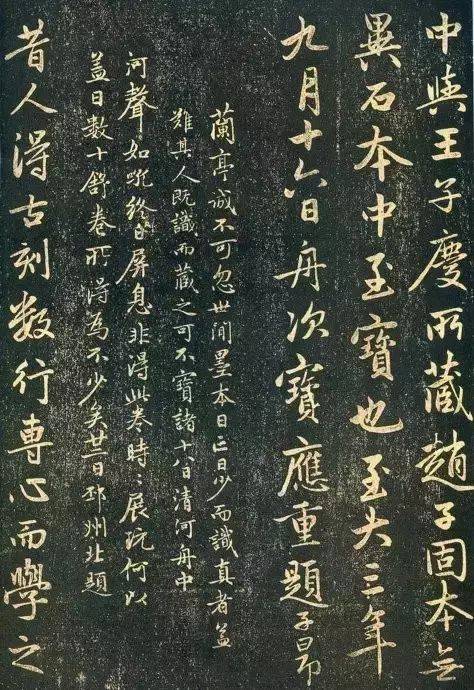

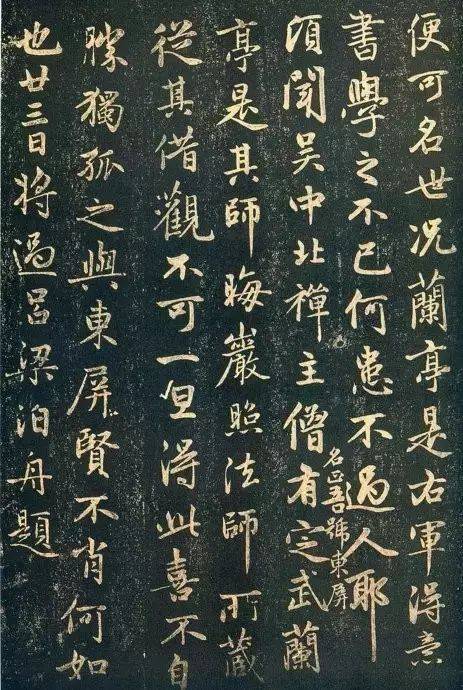

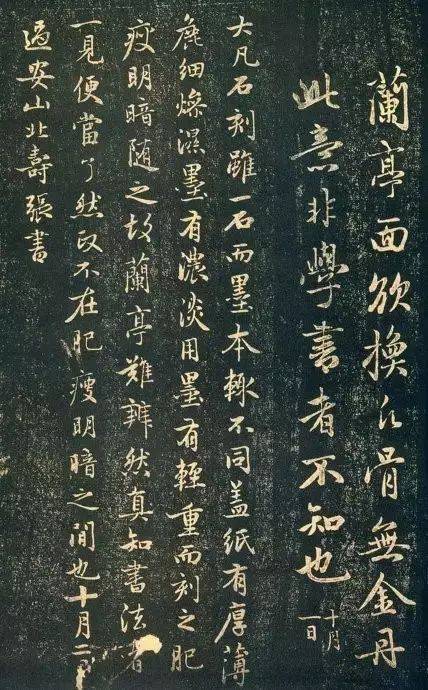

趙孟頫一生醉心“二王”書風(fēng),元至大三年(1310年)的北上之旅,成為《蘭亭十三跋》誕生的契機(jī)。江濤聲里,硯臺(tái)墨香與晨霧相融,當(dāng)友人獨(dú)孤淳朋贈(zèng)予他《宋拓定武蘭亭》,同船再現(xiàn)另一珍貴拓本時(shí),趙孟頫在搖曳的舟楫中,開啟了這場跨越時(shí)空的書法對(duì)話。長達(dá)月余的航程里,他每日臨寫不輟,不僅摹寫《蘭亭序》原文,更將對(duì)筆法、結(jié)字的深刻見解凝練為十三篇跋文。一句“書法以用筆為上,而結(jié)字亦須用工,蓋結(jié)字因時(shí)相傳,用筆千古不易”,至今仍是書法理論的經(jīng)典圭臬。

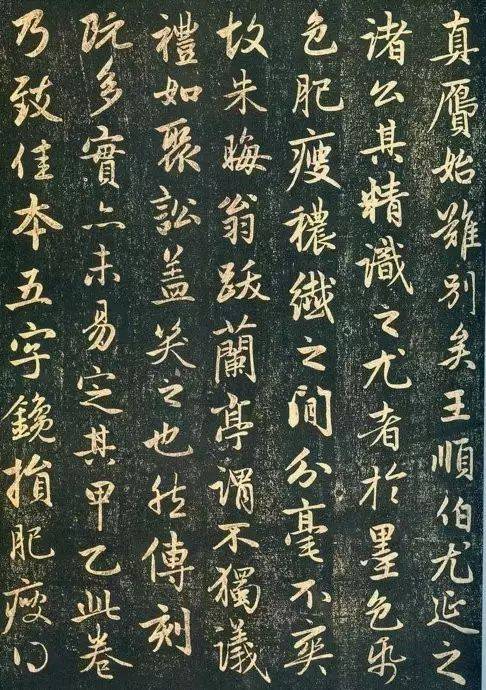

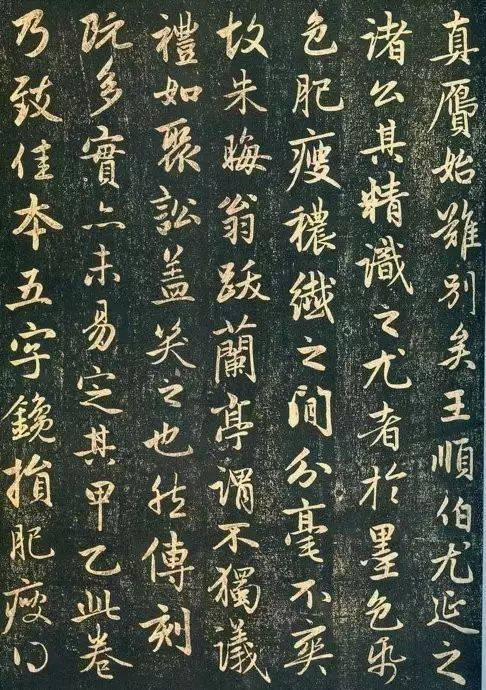

相較于“神龍本”《蘭亭序》雙鉤填墨的精準(zhǔn)臨摹,《蘭亭十三跋》更顯自然灑脫。不同于匠氣的復(fù)刻,趙孟頫筆下的每一筆,都是元代文人對(duì)魏晉精神的重新詮釋,其點(diǎn)畫間流淌著魏晉風(fēng)骨,運(yùn)筆靈動(dòng)而不失遒勁,將技法與哲思熔鑄于毫端。這種“意與古會(huì)”的創(chuàng)作境界,讓它超越普通臨摹之作,成為書法史上承前啟后的巔峰杰作。

然而,命運(yùn)卻與這件瑰寶開了殘酷玩笑。明代一場大火焚毀了《蘭亭十三跋》原作,僅余殘片訴說往昔。幸運(yùn)的是,馮銓將全卷刻入《快雪堂帖》,使后人得以窺見其神韻。但當(dāng)我們凝視東京博物館里的藏本,依然能感受到歷史的遺憾——即便如此,流落日本的版本依然承載著無可估量的價(jià)值——有學(xué)者斷言,若將其置于國際拍賣市場,價(jià)值足以置換二十座四合院。這一數(shù)字,不僅是藝術(shù)價(jià)值的量化表達(dá),更是文明傳承的沉重注腳。它無聲質(zhì)問著:當(dāng)國寶淪為異鄉(xiāng)客,我們?cè)撊绾问刈o(hù)民族的文化血脈?

發(fā)表評(píng)論 評(píng)論 (1 個(gè)評(píng)論)