�����������Ƶ�ˇ�g�����c��(chu��ng)��֮·

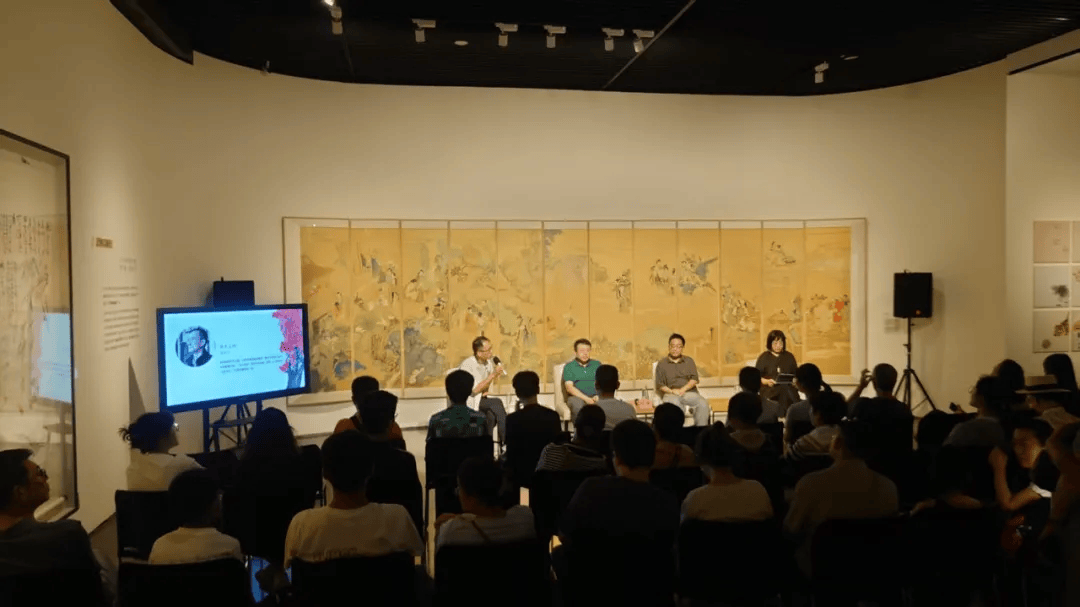

�����ϴ��ơ�����ˇ�gչ���@Щ���������Aˇ�g�m���Ϻ����g�^��չ�����Y���@һ����ˇ�g���ҵ���չ�����������Aˇ�g�m���k��һϵ���c�������P�Č��Ҍ�Մ���v�������[��

���顰���^���ɡ��������ҡ�ˇ�gϵ�д�չ����Ҫƪ�£��˴�չ�[�R��80����������F��Ʒ�c�f�������H�۽���Ȼ������ˇ�g�Lò��������ˇ�g���`���ڽ��F(xi��n)���Ї����׃����Z�������ʬF(xi��n)�����L�����F(xi��n)�F(xi��n)�����D(zhu��n)�͵Ěvʷ܉�E��

���� �S��z

���ƣ�1910��1993���P��ˎ������ʯ����ʯ�̡��b�m���㽭�����������L�Ї����������b�����v�����Aˇ�����Ϻ���������ϵ�������Ϻ������^�b��ί�T���Ϻ��Ї���Ժ��������Ժ�L�����uԺ�L���Ї����g�҅f(xi��)���Ϻ��֕�����ϯ��

�W�g��Մ����S���x����ˇ�g�еĂ��y(t��ng)�☋

һ���}�顰�☋���y(t��ng)����Ԓ���ƕ���ˇ�g���Č��Ҍ�Մ���������Aˇ�g�m33��չ�d�e�k����Մ���@�����L��ˇ�g�С����y(t��ng)�☋���@һ���}����Ոˇ�gʷ�W�ߺ��Ļ��о��ߏĶ�Sҕ��չ�_��Ȍ�Ԓ��

��Մ�F(xi��n)����

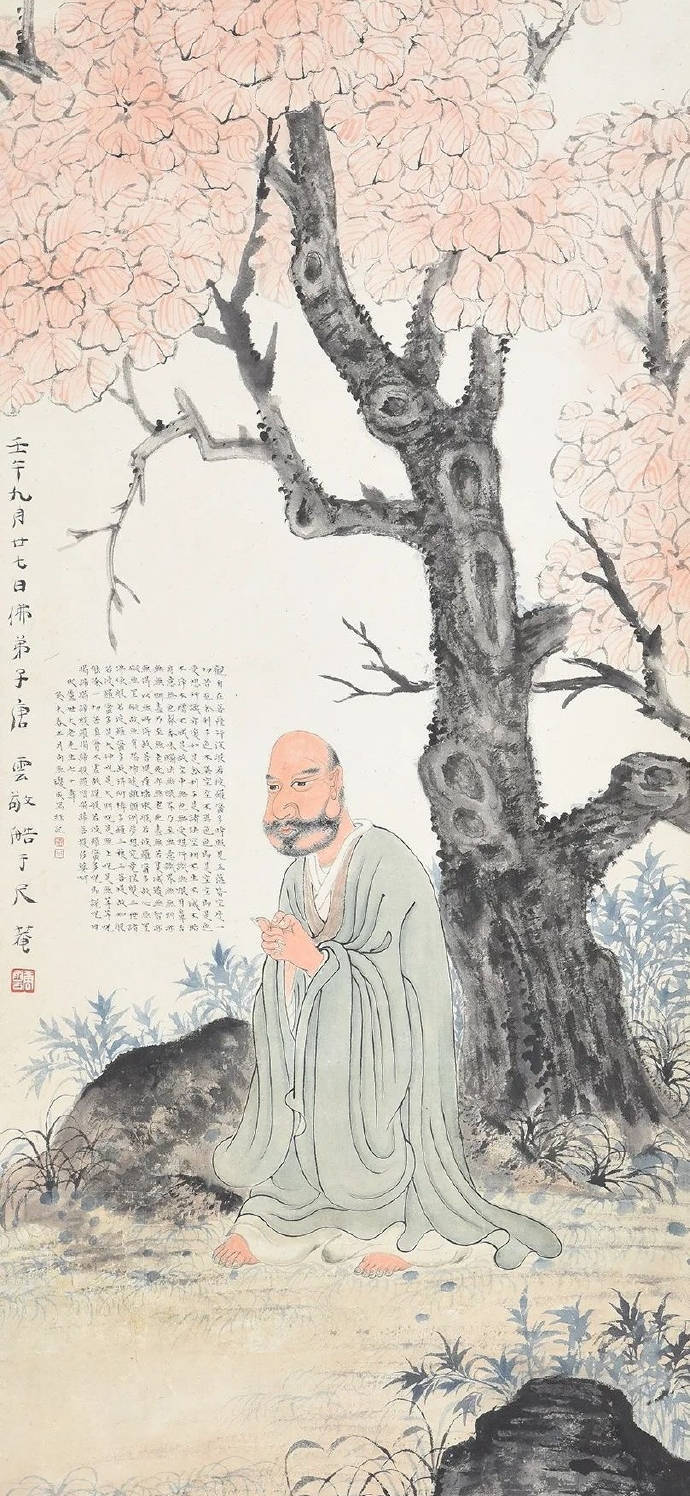

�W�g���֡�������ˇ�g��Ŀ������ԏČ�Մ�F(xi��n)���������β��꡶Ⱥ��ף�ۈD���f�����@�������o50������ƴٳ��Ϻ����g�҅f(xi��)���ղأ��w�F(xi��n)����������ˇ�g�����b���ҵ����J�۹�����؟�θС����J������������������ص��Ї������F(xi��n)��׃��Ěvʷ�Z�����ĺ��ɮa(ch��n)���ĜYԴ�Ё�̽ӑ�����ڽ����Ї��L�Ƽ�ʎ���������׃��ĕr����������������̎��ˇ�g�h(hu��n)�������R�����y(t��ng)�Ĉ��������ܵ������Ļ��Լ����׃���ě_��������һ��������������������Ȥ��ͬ�r��ˇ�g��(chu��ng)���в���،���ͻ���c��(chu��ng)�������Ƶ�ˇ�g֮·��ʼ�ڂ��y(t��ng)���ˮ��������������ڌ�����F(xi��n)�������J�����d�����gˇ�g�������D(zhu��n)�������Բ��B(y��ng)�W������Ұ�����ؑ��r���ľ�׃��������Ȥζ�N��������K�����˼������������о������c�r���Lò�ĺ��ɻ��B���·�ʽ����

�Ϻ���W�Ϻ����g�WԺʷՓϵ���L����ڏĺ���ˇ�g��Դ������������J�����������^�β��ꡢ�Dz��T���S�e��ȴ��֮��ĺ�����Ҫ������ͬ�rҲ�������ղ��c�b�p�ҡ����Ƶ�ˇ�g������������ڂ��y(t��ng)�Pī�c�ŵ侫���������_���ˑB(t��i)���{����ˇ�g�����c�������ڂ��y(t��ng)��ʽ���A�ϴ�đͻ�������f���Ϻ��_����Ľ�(j��ng)�����s�鮋���ղ��ṩ�����|(zh��)���A���������ղظ�ע����Ȥζ�̈́�(chu��ng)���P(li��n)�����������ղذ˰ѡ������ء����²��H�ԅ��c��ɰ�ؕ�����(chu��ng)��������ָ���@�N�☋�Ԅ�(chu��ng)���`���H�x����ˇ�g��������Ҳ�鮔��ˇ�g�ṩ�ˌ��F����Փ�����c���`��ʾ��

�A�|������W���g�WԺ����������Y�����ƵĹPī̽���M���˰l(f��)�������J�������Ƴ����ں�����һ���Ժ����Ծ����l(xi��ng)�����������������Ĵ֕r�g�����Ϻ����^������r�ܵ���ˇ�g����������һ���D(zhu��n)������춨�˻��A�������������L��ˇ�g��ɽˮ�������D(zhu��n)�����B����̽��Ԫ�����������ڱ��ɵĺ����c���ɵij�����һ�w���γ������¿����������ۺ�Į��L�����u�麣�Ϯ��ɡ��Ĵ���֮һ��Մ������ˇ�g������ˇ�g�����Ľ��b���x�����J�飬���Ƶ�ˇ�g�ɾͲ��H������߳��ļ�ˇ������������ˇ�g�Ą�(chu��ng)�¾����̽���B(t��i)�����@�N����ԓ���뵽����ˇ�g�����У����B(y��ng)�W���Ą�(chu��ng)��˼�S�͌��`�������Ą�W������ͻ�Ƃ��y(t��ng)����ˇ�g�����B��

�������_�h�D�����ֲ��� �������_�h�D������������������һ�����ﮋ

չ�[�F(xi��n)�� ���ơ����B�־���

չ�[�F(xi��n)��

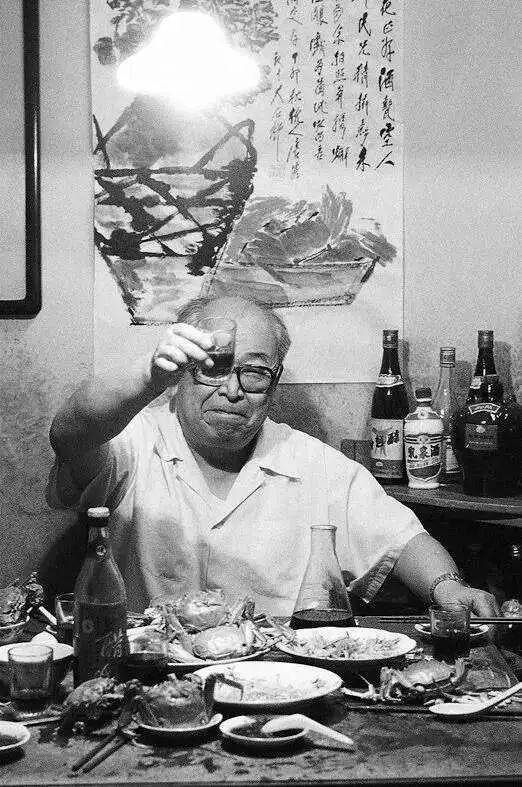

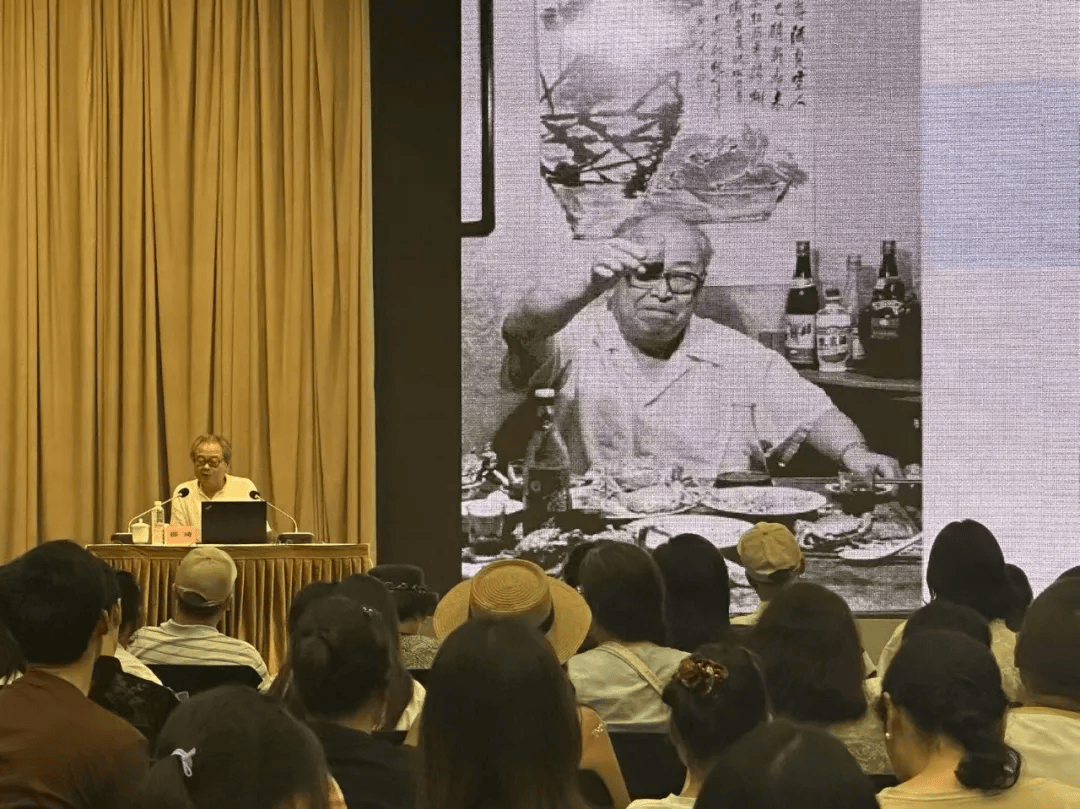

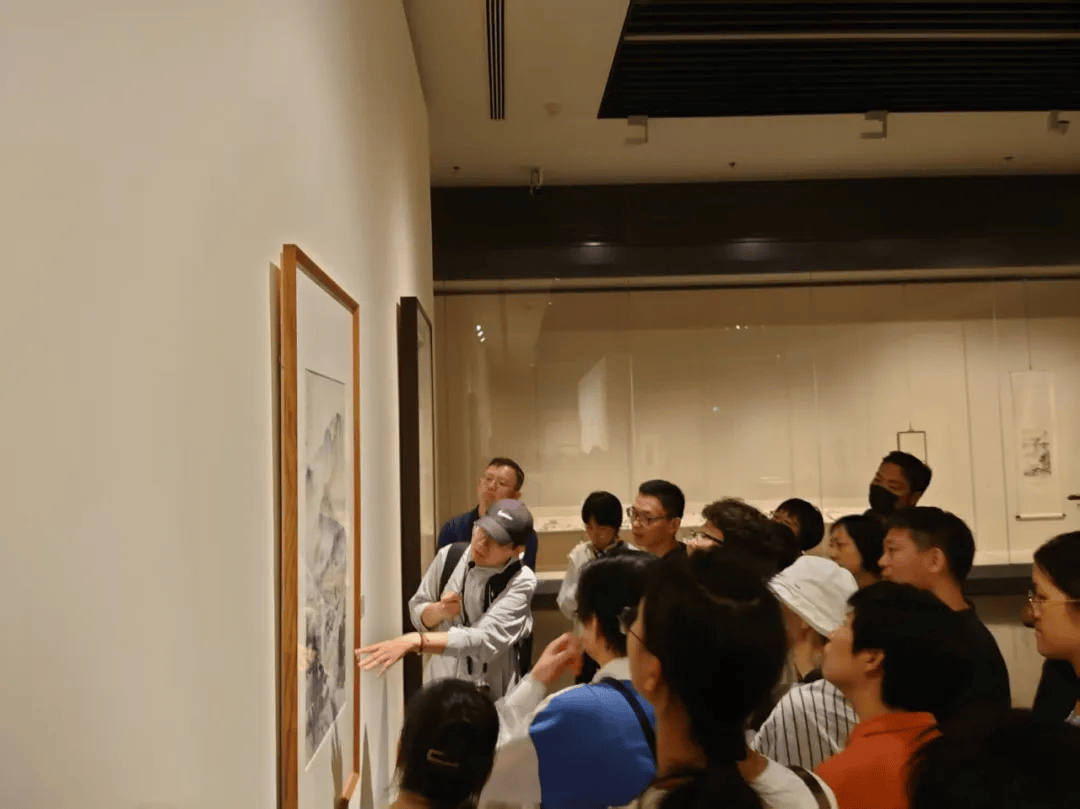

�Ϻ���W�Ϻ����g�WԺ�����ں������t��������Ȥ�ķ�ʽ�����^���v����һλ�оƚ����Ś⡢�b�Ⲣ�۳Դ��lз��������������ͨ�^һ�����r��Ĺ�����չ�F(xi��n)������������ˬ��Ó���Ը���S����ʵ��������^��������һ���������w���挍��������ͬ�r������������߀����������������ˇ�g��(chu��ng)���е�һЩ���ط��������������^���ṩ���µ�˼���Ƕȡ�

�����f��

������ǰ���̼��������X���F�O���Ƴ����@Դ�ڃ�����ˇ�g�������˸�⹝(ji��)�c��(chu��ng)�������ϵ���ȹ��Q����Մ�F(xi��n)��߀��Ո�X���F�OŮ�X���v���������c�X���F��֪�ཻ���������Լ������c�丸�H�X��ֱ�Ľ�����

�����v���c���[����Դ����ˇ�g����

�����Aˇ�g�m ���̹P�Ђb��ʯ�S�������Ƶĕ��������}�v�������Ϻ��������������ԕr�g�S���������^������������������ˇ�g������

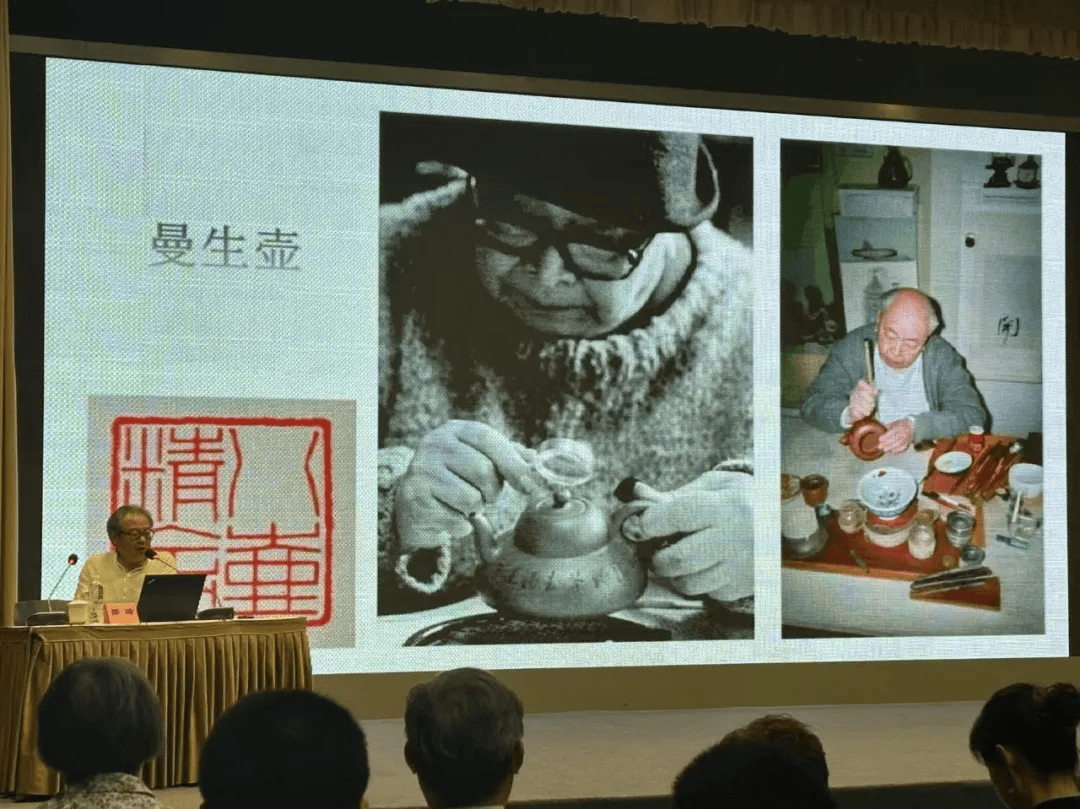

���̹P�Ђb��ʯ�S�������Ƶĕ��������}�v��

����1910�����ں��������C��������ʮ���q�r����Խ�Į������u���ݣ����u�顰�����Ʋ��������@һ�r������������y(t��ng)�L�������������߭����˴���ʯ�����A�ǵȚv�����ҵĕ������������պ�ˇ�g�l(f��)չ�춨�ˈԌ����A��

1938���w���Ϻ��{�����J��ˇ�g�����������D(zhu��n)���B����(chu��ng)���������������^����Ȼ���ɹ������y(t��ng)�Pī�c�F(xi��n)���������ں����Ƅ���С���⻨�B���ĸ����c�l(f��)չ����������ͨ�^�S���ĈD���Y���c�����v�������I ��������ˇ�g��·�ϵľ��ʚv����

���������v�������f��������

1949���Ժ����Ʒe�OͶ�����Ї�����(chu��ng)�����L���˴�����ӳ�r���Lò��ɽˮ�c�����ﮋ���侫տ��ˇ�������c������Ŀ̮��ϵõ����չ�F(xi��n)���˴��v���^������J�R�������Ʋ��H��һλ��ˇ�g���������Į���������һλ�����Ѹ�đ������������o˽��I�ĺ���ˇ�g�����

���gʷ�о��W������8��15����չ�[�F(xi��n)�����I�^���M���ˌ��[��ͨ�^�v����Ը��ܵ����������ꌦ���y(t��ng)�L���ĝ����@�У���������ͻ���������γɪ���ˇ�g�L����D��̽����ÿһ���A�ζ�����������ˇ�g�Ĉ�(zh��)���c��ۡ�

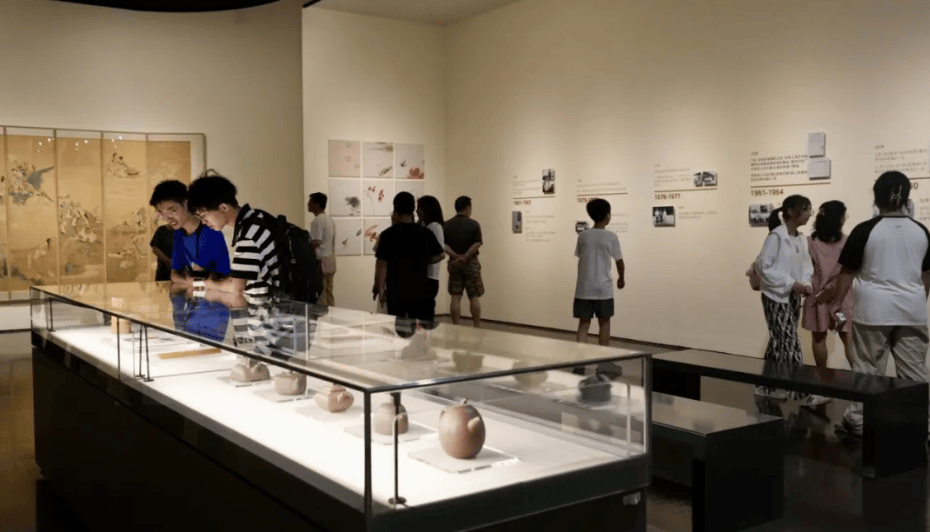

չ�[�F(xi��n)�����Կ��������Ƶ��ղ���ο��Q���Ї����gʷ�̿ƕ�����1943���c���հ���X�����Ϻ��e�k�����Ѯ�չ�������_ʼϵ�y(t��ng)�ղعŮ���1956�����������ղؼ��X��������ż���β���Ľ�{ͨ��ʮ���l����Ⱥ��ף�ۈD�����˴�չ�[��d�С������������Kչ���˴�����ľ��ˮӡ�����@�������Ї��L��ʷ�Ϻ�Ҋ�Ĺ��P�زʽ������L����ĸ��҉��������46λ���ɷֺ���ꑡ�����·���������������]�ٳ��Ϻ����f(xi��)ُ�ش˾������������������

չ�[�F(xi��n)�� �β���Ľ�{ͨ��ʮ���l����Ⱥ��ף�ۈD��ľ��ˮӡ��

���������ƌ���ɰ�ء����_�������ӡ����ľ�残���Ⱦ����˲�ƣ��չ�[��չ���������f����������Ƭ��Ҋ�C���������ղ��dȤ��

չ�[�F(xi��n)��

���Ƶ�ˇ�g��������һ����s�ġ������L���D(zhu��n)��ʷ�������ԡ��r�����P���ؘ����B���Z���������b���Є����o�Ļ����}���ɞ麣�ɏĽ�������F(xi��n)���Ęм~���

�˴�չ�[�����m(x��)��9��10����

�����IJ��փ�(n��i)�ݓ�(j��)���k�����P�Y�ϣ�

�l(f��)���uՓ �uՓ (5 ���uՓ)