��Ρ�ɣ�������ﮋ���γ�

1������L������Դ

����L��Դ�ڹ�ӡ��������(j��)��(j��ng)�ͷ�̂�ӛ�е�ӛ�d����(d��ng)�������r(sh��)���ڷ����Ժ���ѽ�(j��ng)���˷���L����

���f����һ��(g��)�����IJ�ᮋ��Į�������O����ϲ��Ȼ�o���¹P�����ǣ��������ˮ��߅����������ˮ���Լ��ĵ�Ӱ�������@���������ġ�������������˼���ǡ�Ӱ��ȡ��ˮ�С����@�ӵĚvʷ�ڹ�Ԫǰһ����ʮ������Ԫһ���o(j��)���~�F˪�����y(t��ng)�Εr(sh��)�������ˇ�g(sh��)���S����̵İl(f��)չ���_(d��)��һ��(g��)�߷���

�����ӡ�Ȯa(ch��n)��֮�����_ʼ���������҂������S����̏�ӡ�Ȃ����Ї�����u�l(f��)չ�������Ї������L(f��ng)�����ɫ��

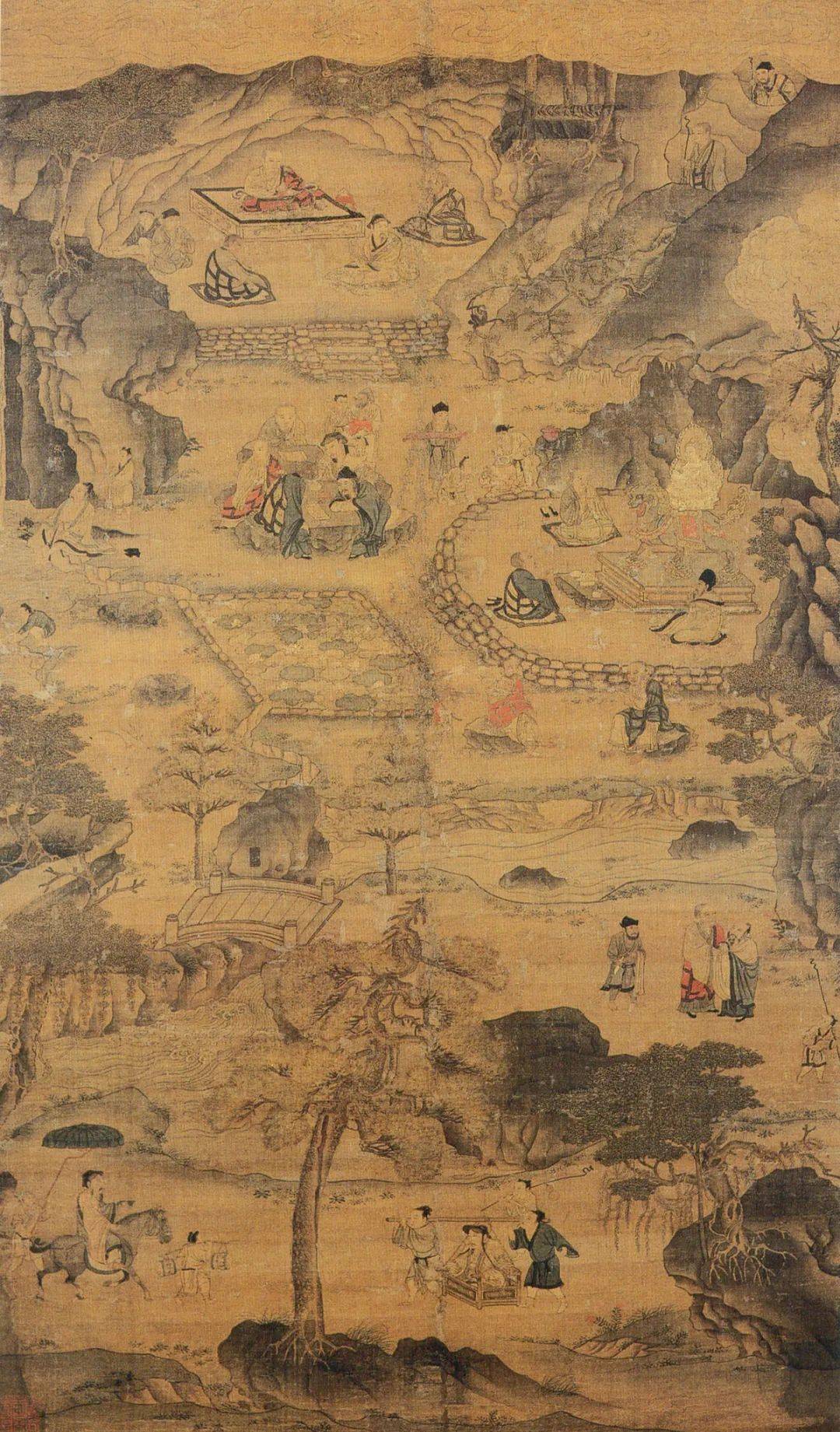

�xԬ�꡶��h�o(j��)���Q�����������ۉ�(m��ng)Ҋ�������L(zh��ng)�����(xi��ng)�����¹����Ԇ�Ⱥ������Ի����������������Ի���������L(zh��ng)������������(m��ng)���ßo�Ǻ���������Dzʹ��������������g(sh��)�������Ї����D����������������h�������������ӛ�d�c����ͬ��������y(t��ng)�o(j��)����Ҳӛ���¡�������������ƽ��Dzʹ��������������ƽʮһ�꣨��Ԫ68��һ�f��ƽ���꣩����ɳ�T���~Ħ�v���÷��m�|߀������r(sh��)���R�W��(j��ng)���ךֹ����������������ꖳ���Ӻ�P(gu��n)�����������R�²������б�����ǧ���f�T�����@���D����ጕ������־���f�����Ե�����D����������_(t��i)���@��(ji��)���������@���Ї���������ķ���

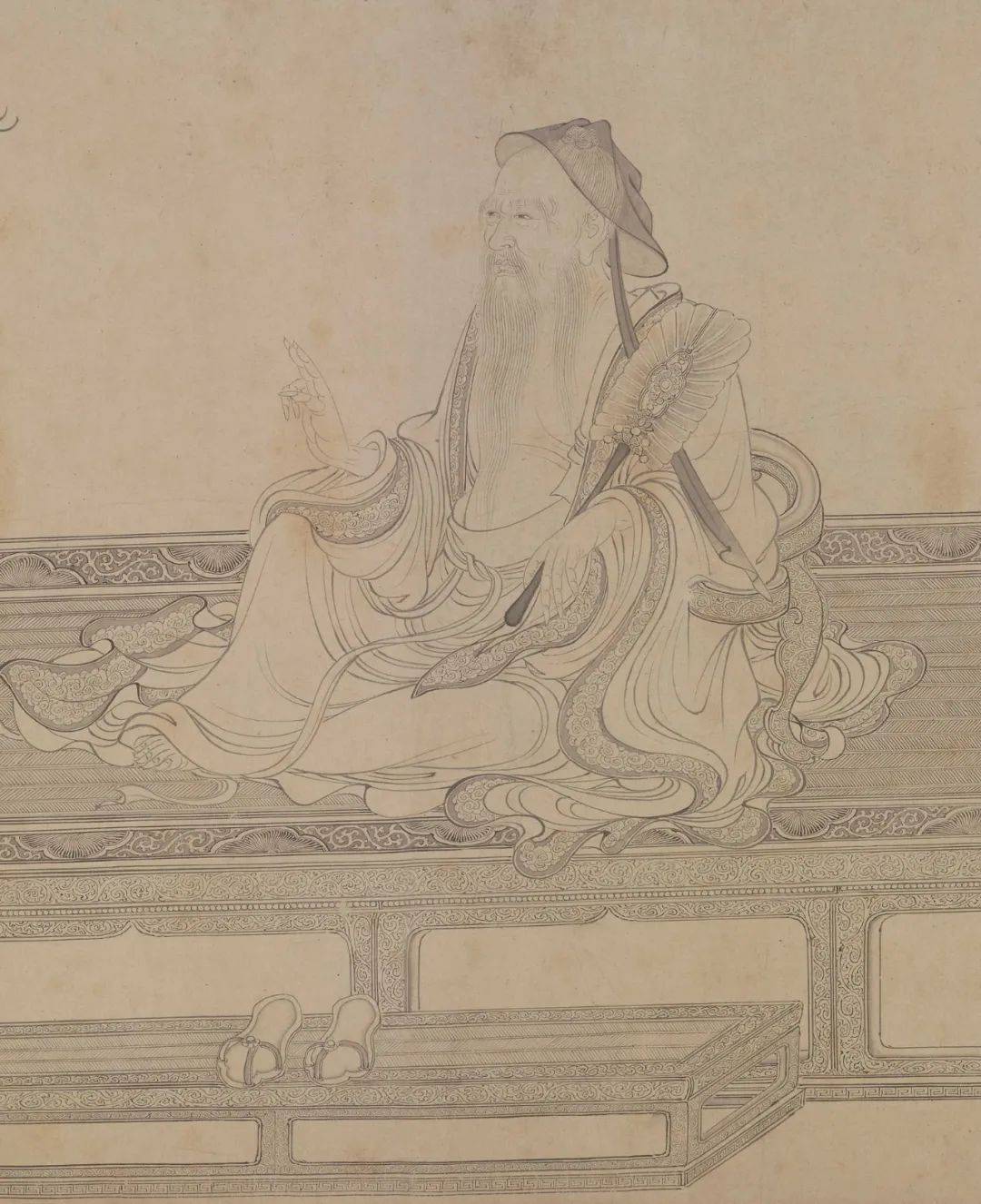

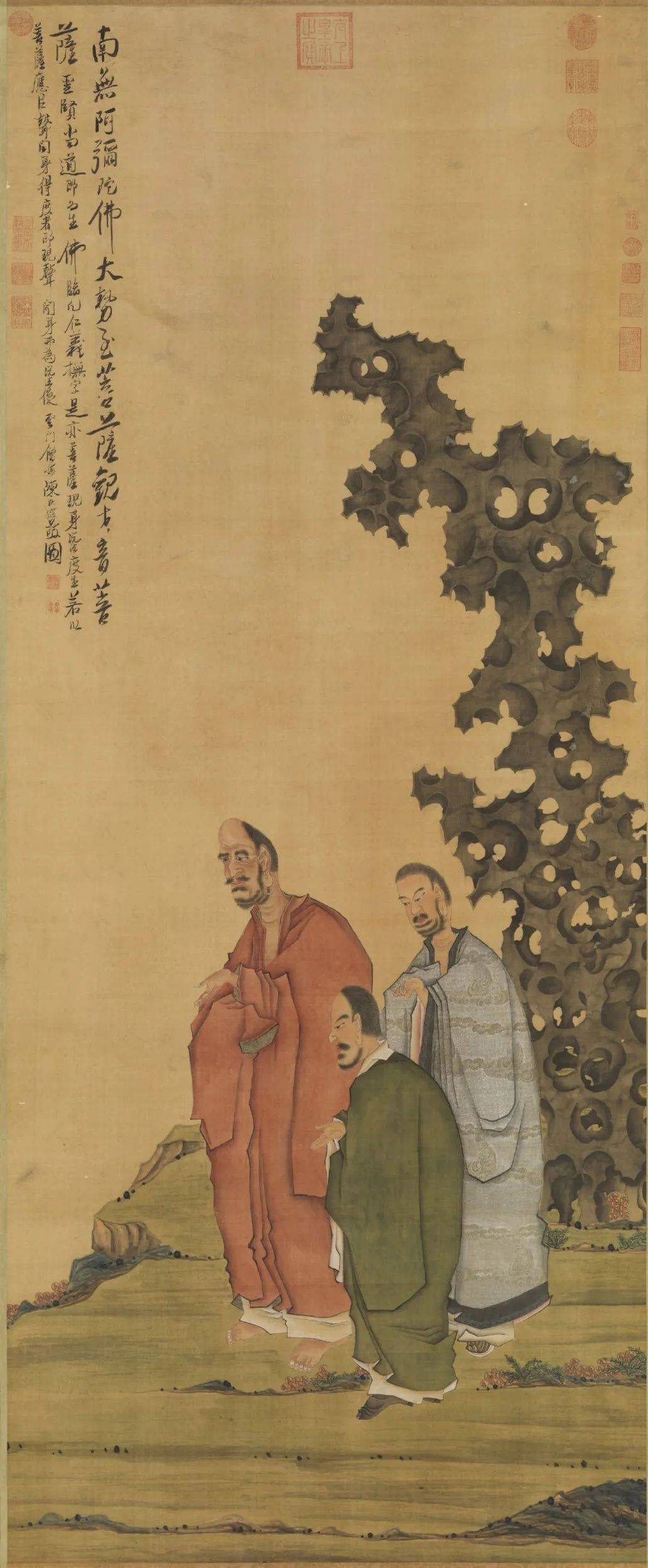

���R�W��(j��ng)�D �� �����i

2���Ї��ķ���L��

�|�h�r(sh��)�ڣ���̂����Ї�������u�l(f��)չ�ɾ����Ї������L(f��ng)�����ɫ���ڽ��Ļ����Ї��ķ���L���S����̵��Ї��������γɣ��Á����P(y��ng)�ڽ�˼�����������x������Y�����Ї���̮��������Ї����Ҹ���(j��)�Ї��Ļ����Ї����ķ�̽��x�M(j��n)�з���L���Ą�(chu��ng)�������Ї����y(t��ng)�L��ˇ�g(sh��)����Ҫ�M�ɲ�����

��ꖰ��R������h���ڮ������ģ������������ϡ�д��Ӱ�������C���@���Ї����ʷ�ϵ�һ���R�ăr(ji��)ֵ�����@Щ����ıڮ�����T��ʽ���������mȻ���ɱ���؎��ОE�x֮ʼ�ձ���ڵ�ë�����S�����֫E�����@Ҳ������ʼˇ�g(sh��)������֮������

�Ї��ڮ������Ϸ����R�ڮ��l(f��)չ�����������t��ʯ��������

����֮���ˇ�g(sh��)�ٵ������ػ�ǧ����ɽ�ڟo��菿̶������ܼ��ڮ���������֮�ƌ������T�����eɽ������ɽ��얿hʯ���½��Ⱥ��_����Ϸ���֮�Ȍ�(d��o)����x���������p������ʹ������Ї�ˇ�g(sh��)֮�����߶ȣ��_(d��)����A�M֮���硣�֮���SĦԑ��������һ�ң��ɞ�ǧ�ſ������F(xi��n)�Ї���(n��i)������֮�űڮ��Ѳ�����Ψ���C�ػ�֮�����QɳɽĪ�߿��z�治�������Ժ�֮�ڮ���

3������L���l(f��)չʷ

�����r(sh��)������̽��x��������߀���V韣�κ�Нh�L(f��ng)����Ȼ���y(t��ng)һ�}��κ���۴��������V���������O��(qu��n)��ه���|������Ҳ���L(zh��ng)�����ϴ��d����������������³��F(xi��n)�˱��u(y��)�顰��֮�桱�IJܲ��d���Ƿ����ԁ턓(chu��ng)�������Ї�Ԫ�غ��L(f��ng)��𮋵��_ɽ���档��һλ���֮�����˶�֪�����Բ�ֲ�������x�����}�IJ�������ⲻ֪���֮�ǵ��͵ķ�̮��������SĦԑ��������ɮȫ������������ʿ�D�������Ǖr(sh��)���ľ�Ʒ��

ͬ�r(sh��)�ػ�Ī�߿ߵĽ��O(sh��)�������f����vʷ�ϕ�����õ�һ�(xi��ng)�Ļ��������|���Ļ���ͬ��(g��u)�������ǂ�(g��)�r(sh��)���ĕr(sh��)���������_�c�ƶ�ʽ���ˇ�g(sh��)�ľ��A�c��ԭ�����ԶػͶ�ʼ������ӳɹ���

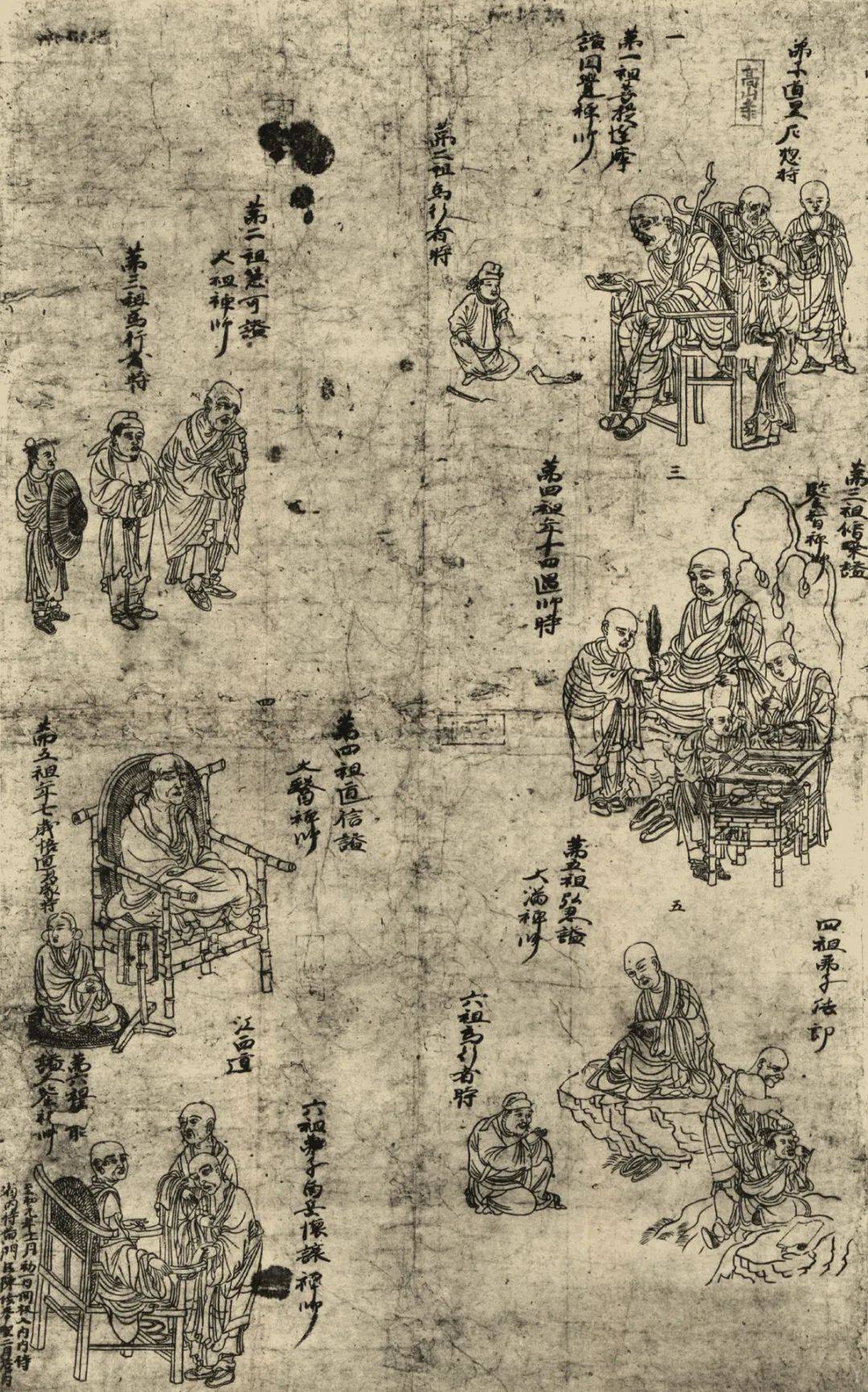

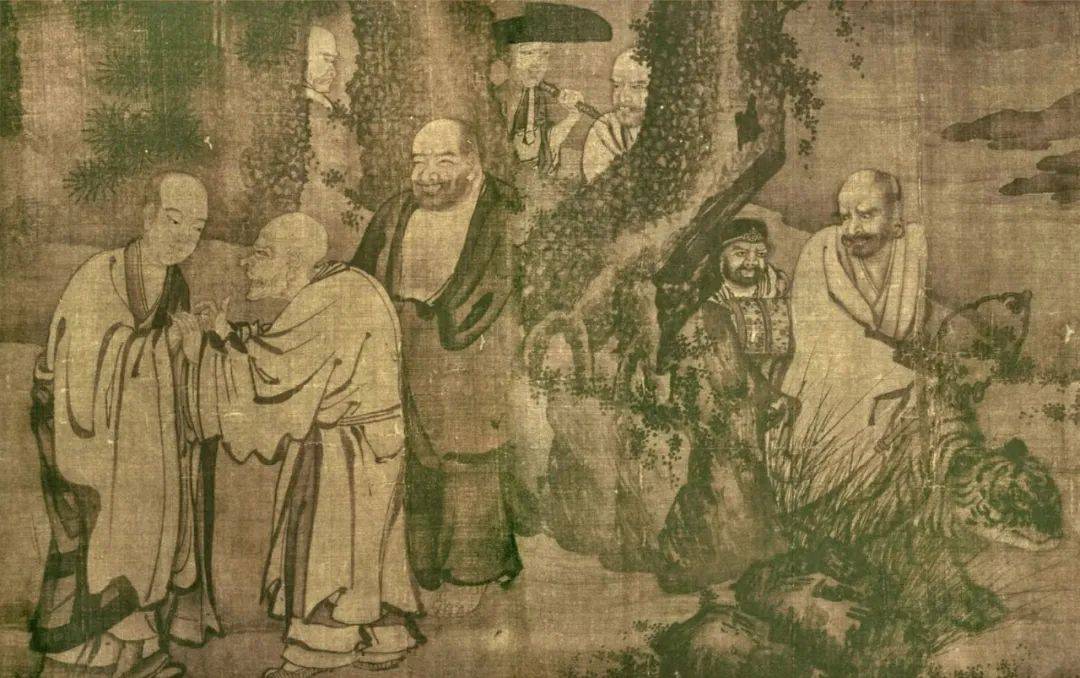

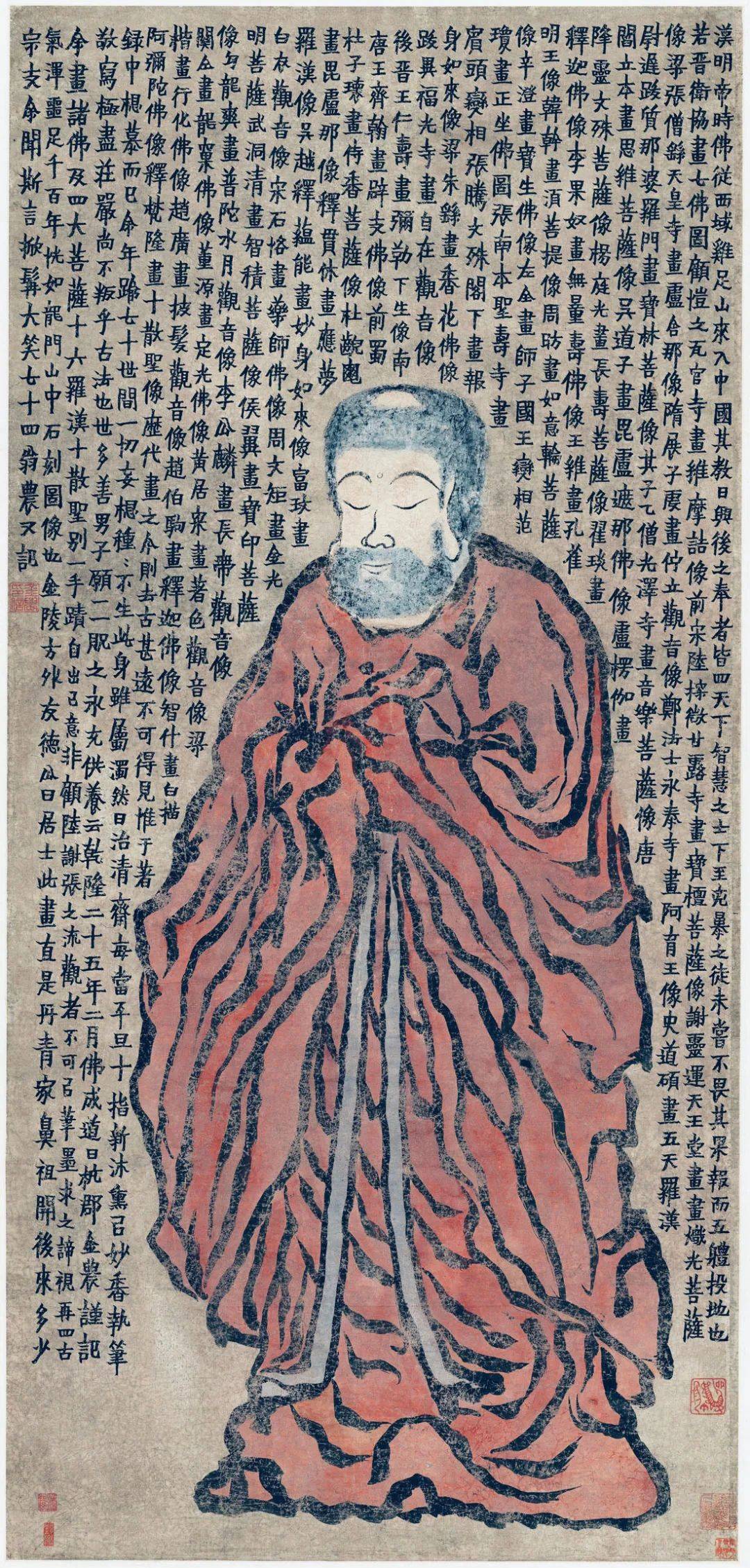

���SĦ�ݽ̈D�����

κ�x�ϱ����r(sh��)�����̽���x�`�\(y��n)����ɮ������⡢�ڱ���Ԭٻ��ʒ�[��ꑽ��������_(d��)�����³�ˮ���������A�Ȯ��Ҍӳ����F���������Լ�����Ѫ��I(xi��n)�o����L�������Ը���ʯ�п��f���@����ȫ�ķ�����g(sh��)�ĕr(sh��)������

�_(d��)Ħ�����掟��

�����������������Ԫ��

�ϳ�����ەr(sh��)���U�ڳ��������_(d��)Ħ�����Ї����Զ���ۿ���������������������ܺ�����ڶU�������U��ʼ�d���U�����F(xi��n)���`���׃���p����Ȼ֮���֮�����o�h(yu��n)����֮�����L(f��ng)���c���y(t��ng)���W(xu��)����ͬȤ��

�� �ǵ��ӡ����������D���ֲ�

���������չ�����������гɾ͵ķ𮋼����xɫ�S�╞Ⱦ���ùP���Q�½z�����á��������V�p�R(sh��)���@��(g��)�dz���ɫ��Ĭ��ͬ�r(sh��)�ڣ�����ʿ�������������Q�����^����

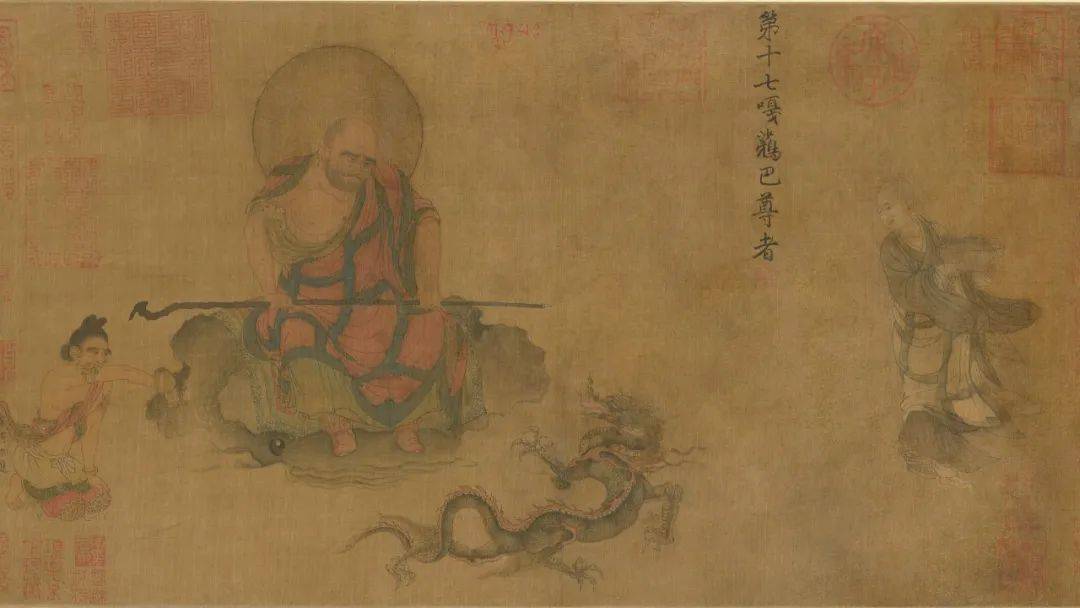

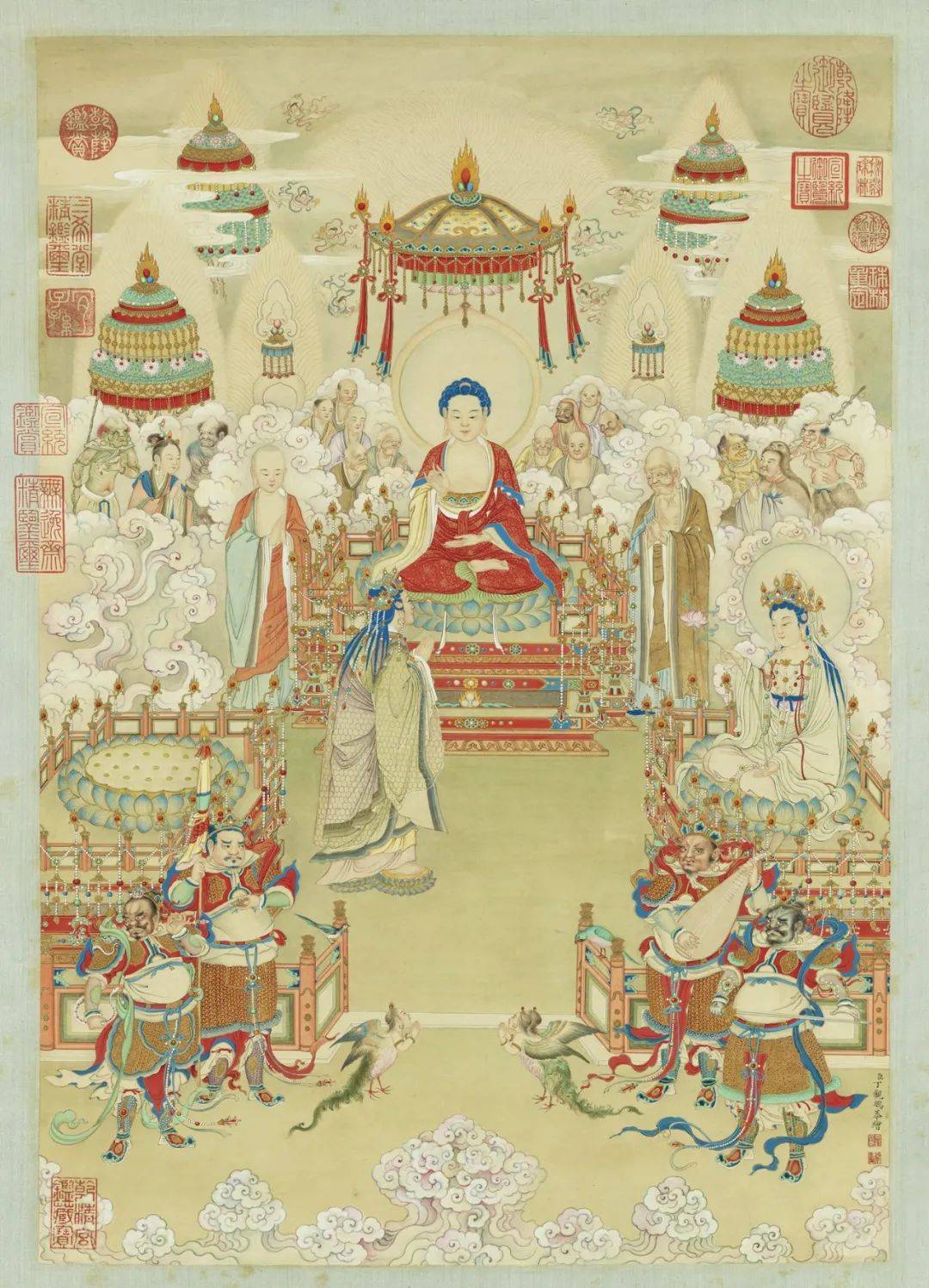

�� �R��٤�������߈D��

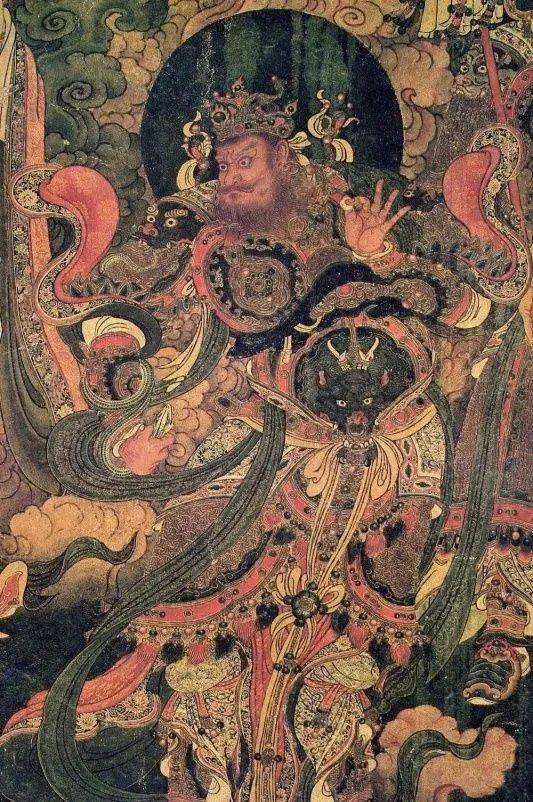

ʢ��֮ʢ���k��֮�O���@��һ��(g��)��ʥ�˵ĕr(sh��)����Ԋʥ��ס���ʥ�ǵ�����Ԋ�����S������ȡ���˺ܴ�ijɾ������f�ǵ������L(zh��ng)���������������تz���ıڮ���׃��ꎑK������������ʹ���ߝO�ߏU��I(y��)�����@�Ǻεȹ��������S��Ԋ���Ю���������Ԋ���U�C(j��)���h(yu��n)���ߘ�(bi��o)һ�����磺���е�ˮ�F̎����������r(sh��)����

�������ڽ�(j��ng)�D�� �ơ����S

�z�I֮·���ػ�Ī�߿ߴ��Ҳ����鶦ʢ���S�������҂���֪�Ķػ͘�(bi��o)־�w�옷�������ɱ��š����ˮ��B(t��i)���������O���@Ҳ���Ї��L���������Ďp�塣

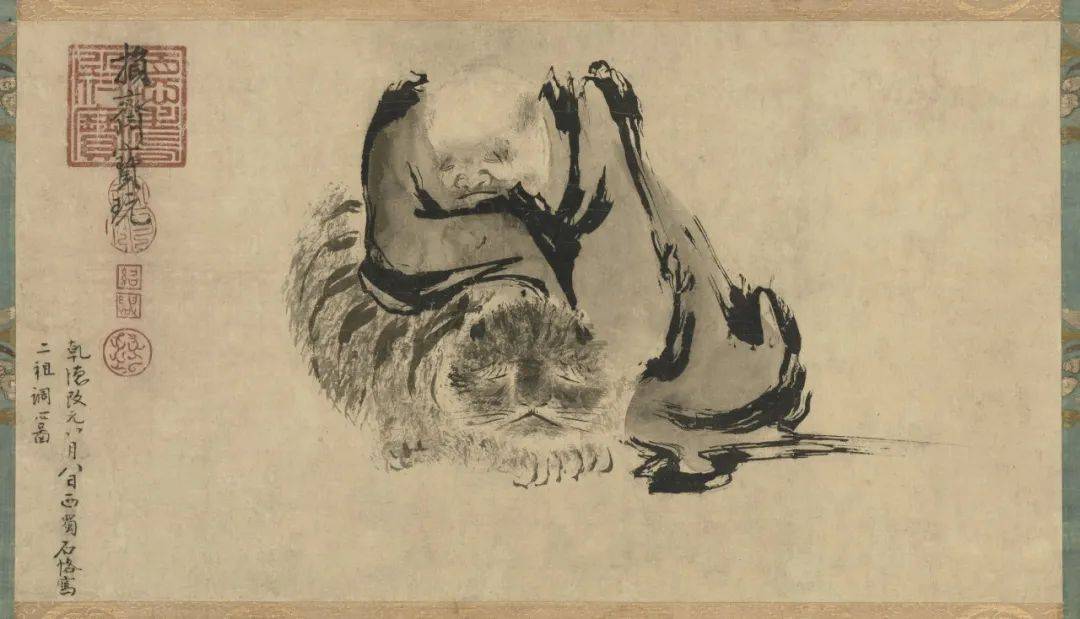

ʯ� �����{(di��o)�ĈD

������������¶��꣨��Ԫ935�꣩�����ˡ����ֈD��Ժ������(bi��o)־���m͢��Ժ�ij��F(xi��n)��؞�������R������������ʯ㡵�һ�ɵ������ֶ��Ǵ�(j��)������̖(h��o)������؞�������_�h���r(sh��)�����՟o��������

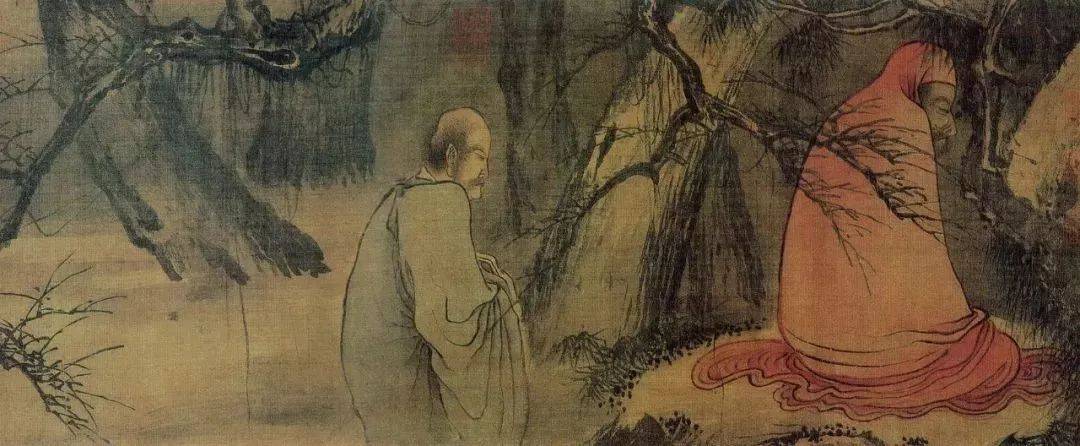

���� ��롶��ɏ��D��

���� �������˸�ɮ���¡�

��Ԫ�r(sh��)������?y��n)�r(sh��)��֮��(d��ng)ʎ����(zh��n)�y���������һ�r(sh��)�н^�����y�Ԟ��^��Ψ�U��һ�ɻ��_���~���������ն��������p�����U��֮ʢ����ʹ�÷��ע���ֶ�������ʽ���𮋃x��׃��Ȳ��ٞ�����ߺ��Ž�������ҕ���𮋏U�����Ї��L������Ԫ�ԁ����μ��ĺڰ�ˮī�ɞ�������κ�x�����ƠN����ɫ����ʧ������ɫѣ�ԵĶػ�ɫ�ʳɞ�^푡���Ԫ�Ї�ˮī�L������Ϫ������������������(ji��n)��������(ji��n)�P��ī�ڽ^�Ž���߀��һλ��(x��)�Pһ·����룬�������L(f��ng)Ҋ�����@Щ���Dz�Ҋɫ�ʵĺڰ״�

���^��Գ�Q�D�� ���Ρ���Ϫ

Ԫ�� ��x��ʮ���_�h�D��

���������ŷ��d������֮�������ˮ���ɽˮ�����d����̕�(hu��)Ԓ�u��˥�����g�����������������i�����ɏ���������������Ĵ������±ڮ�֮�������߷��ƿ�ꐡ�

�����������ڮ�

ꐺ�R��ɏ�ؑ�(y��ng)���D��

��������L(f��ng)�����������L�����Ӟ����pҕ���ƴ˵��ߣ��H���^�i�����r(n��ng)����֥���_Ƹ�Ĵ�𮋼ҿ�һ�^�ӡ��˴�ɽ����ʯ�����՚������ʡ�̓�����������U�Ȯ�ɮ�����S�������������(g��u)�����@һ�r(sh��)������һĨ��ɫ��

�� ���r(n��ng) �����S

���^�i �����(y��n)��(du��)���f�ʏ��Օ�����S��

һ���Ї�����L��ʷ�������Ї����g(sh��)ʷ������D(zhu��n)����ʢ˥׃�w���cÿһ��(g��)�r(sh��)�����\(y��n)�̾o�����P(gu��n)�����������˲���ĥ��ķ������c�����䐂�����xӳ�������w�(y��n)��

����L��Դ�ڹ�ӡ��������(j��)��(j��ng)�ͷ�̂�ӛ�е�ӛ�d����(d��ng)�������r(sh��)���ڷ����Ժ���ѽ�(j��ng)���˷���L����

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (2 ��(g��)�u(p��ng)Փ)