[ˇ�g(sh��)�sՄ] ԭ��(chu��ng) ��������X犕����}���]���ܽ⡪����Մ���ĬF(xi��n)��

��1 ���� 154 ����x 2024-12-02 08:49ԭ��(chu��ng) ��������X犕����}���]���ܽ⡪����Մ���ĬF(xi��n)��

��¡Ϫ���� A History of Chinese Literature (2023��) ��B��������ʯ��Ԋ�����������f��The following poem,entitled ��Mooring the Boat in Guazhou��is a good example of his late style:

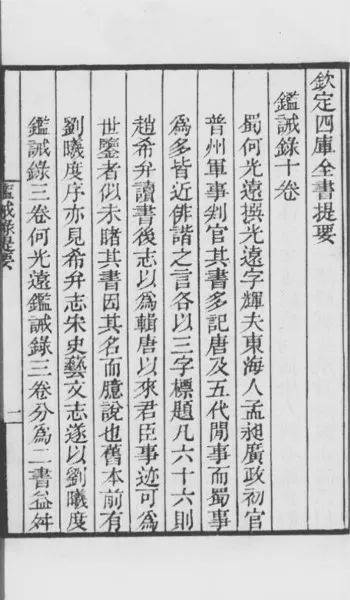

A History of Chinese Literature

Jingkou and Guazhou are just across a river,

Zhongshan is only behind a few mountains.

Again the spring wind greens the river banks,

When will the bright moon shine on me for my return?

����ʯ���´�sһǧ������Ԋ�������С��������ޡ��������ڹ���һˮ�g���ɽֻ����(sh��)��ɽ�����L(f��ng)�־G���ϰ������ºΕr����߀����

�ČW(xu��)ʷ���o���eԊ�˵�ƪ�������ޣ���Ʒ������һ�㲻���^ÿ��ʮ�������������������ޡ��ܡ�Ó�f���������ČW(xu��)ʷ����ռ��һϯ֮�أ�����ԭ��� (�������������������Ї��ČW(xu��)ʷ��������ӆ�������ڶ������о����246��)

���Ї��ČW(xu��)ʷ������

���Ľ�����ʯԊӑՓ���ĬF(xi��n)���Ԋ���u�����������磺Ԋ����������Ԋ�ĵ�����������֮�u(y��)�ȵ��������X犕���1910��1998 ��������Ć��}��

�γ����~�����S�S�P��¶�ġ���(n��i)Ļ��

��¡Ϫ���ڽ�ጡ��������ޡ��Ī�(d��)��֮̎���f��The third line is especially famous, in which the word ��green,�� usually an adjective, is here used as a verb to emphasize the effect of spring. Wang Anshi revised this line more than a dozen times before finally choosing this word, which is also an example of how he crafted his poetic lines with great care and effort, with the result that reads natural and beautiful. (p.216) �f��������ʯ���Լ���Ԋ�����˺Î״Σ������~���G����Ԋ�������~�����@��ӳ����ʯ��ˇ�g(sh��)���渶������Ѫ�����������ޡ��Ǽ�����

��������֪ Wang Anshi revised this line more than a dozen times before finally choosing this word (����ʯ��(sh��)��������x������)?

�����ڕ����ƺ��]�н����@�µā�Դ��Ҳ�]��ʹ��ע��M(j��n)һ�����f��

�����S�S�P��

���־G���ϰ���������ʯ��(sh��)������ԭʼ��Ϣ���܁����γ����~�����ĹPӛС�f�����S�S�P����

���~�ڡ����S�S�P�����ᵽ�����ꡰ������ʿ�����õ�һ������ʯ��Ԋ�IJݸ����l(f��)�F(xi��n)���������ޡ������L(f��ng)�־G���ϰ����еġ��G������ǡ�����������Ğ顰�^������(j��ng)�^ʮ�״��IJśQ���á��G���������S�S�P�����ˣ���

�@�������䌍(sh��)���Z�u�����á����������Մ���־G����ٝ�P(y��ng)����ʯ�����֡��������С�Ԋ�ۡ������Z�u�����á�����һ�����Á����C�Z�u��������������ܡ��Ї��ČW(xu��)�l(f��)չʷ・�о����ŵ��ČW(xu��)��������1958�꣬�144��

�S�������S�S�P���Ă���������ʯ�������G�֡���Ӱ����՝u�����������ġ���Ԋ�o(j��)�¡�����ƷҲ����@�����¡��䌍(sh��)���G���ݸ�����������������ʿ���������������c(di��n)��

����ʯ�á��G���֞���~�������~���ϵġ��D(zhu��n)Ʒ���������~�����e�Z���@�������~ͬ���~����Ҫ�^(q��)�e֮һ����������~���e�Z�����Ͳ����������~�����D(zhu��n)�Þ顰ʹ���~���ˣ����á��G���ֵ�Ч���ǣ��Ѳ�ҊۙӰ�Ĵ��L(f��ng)�D(zhu��n)�����r����ҕ�X������

�����֡���Ԋ�ۡ����uՓ�ҽ����Ԓ�}��Ȼ�����@������ʯ���־G��������Ҳ�S���e�`����

���⡶�h�ֵ�ħ�����Ї��ŵ�Ԋ���Z�ԌW(xu��)��ӛ��

���^���e�`�ġ�����ָ����e��������ʯ�^�������ǟo�����ܰ��P(y��ng)������Ԋ�ۡ���ӑՓ��Ҋ�ڸ��⡶�h�ֵ�ħ�����Ї��ŵ�Ԋ���Z�ԌW(xu��)��ӛ������������¡Ϫ����ʮ���o(j��)������Փ���u������(li��n)����1986��棬�122-123����

��һ��(ji��)���P�߇Lԇ�v�⡰�־G���ϰ����@�������ă�(n��i)����

���X犕����}��vsäĿ����

�X犕�(1910-1998) ָ��: �������ь����G�����Þ���~��

�X犕�����Ԋ�xע��������������ġ��������ޡ����X犕��f�������G�����@�N�÷�����Ԋ����Ҋ������Ҋ����顶�}�r(n��ng)���]�ᡷ�����|�L(f��ng)�Εr�����ѾG����ɽ������ס��̏��˴�Է��ɫ���t�x������ɫ���� ���L�هʸ衷�����|�L(f��ng)�ѾG��������������e�S�P����ˎ��ɽ�^�Դκ�ͤ��������ˎ��ʯ�����|�L(f��ng)׃��ѿ������ɽ�T�G��С�[���л��������ǰl(f��)����һ�B���Ć��}������ʯ�ķ���(f��)������ӛ�����˵�Ԋ������M(f��i)��������߀����֪���@ЩԊ������������أ������x�����G�����Ǹ����˰����������������������Ԋ�����Ȼ�����أ�߀�����X���ܳ����Ƅ٣��K���������J(r��n)ݔ�أ���(����Ԋ�xע���������ČW(xu��)������1958������57��)

����Ԋ�xע��

���������ʯ��һ���ٸģ��K�x�þG�֡��䌍(sh��)�]���߳����˵�Ȧ�D��

����f������ʯ�����Ͳ�֪�����˵�Ԋ�����@Ҳ�nj�����ʯ�����ģ�����ʯ����Ԋ���J(r��n)�R߀�����X犕���

�X犕�ϲ�g��Ԋ���Դ�^�����磺���ġ�Մˇ䛡����_������1948��棩һ���о��С��G��͵�u����Ԋ���ėlĿ�����G����������ʯ�r��͵�u�����@��ָ��͵͵�u�á���

�����?y��n)顰͵�u�����������x�������ڡ�Մˇ䛡�����ӆ�����̄�(w��)ӡ���^2011��棩�������G��͵�u����Ԋ���@�lĿ�Ğ顰�G���ò���Ԋ����

��Մˇ䛡�

��¡Ϫ�����J(r��n)�飺he crafted his poetic lines with great care and effort�����@��Ԓ��Ȼ�ǰ��Z�����ǣ����P(y��ng)����ʯ֮���sҲ�]�лش��X犕������ġ�һ�B���Ć��}�������磺����ʯ�x�����G���֣��Ǐ���Ԋ֮���x����

����ʯ����á��G�����϶�������(chu��ng)����ˣ�������u�ұ�P(y��ng)����ʯ�á��G��������(chu��ng)֮����Ԋˇ�����ǿ����������^�u(y��)֮����

�X犕�������ʯ��ǰ�˼Ѿ��������]�б�P(y��ng)���෴����ʹ������ʯ����ȡ���Z�����f����ʯ����ÿ�����˼Ѿ�������ȡ���Z��Ó̥�Q������Ӌ�Rġ���Ԟ鼺�������u�����������������������������\�����δ�ҟo�繫֮��Ŀ��đ�ߡ���(�X犕���Մˇ䛡���������A����1986������245)��

�@�Ǻ܇�(y��n)���������

�����ݰ��^��ӛ��Մˇ䛡�

���֡���֮�ѣ�Ҳ������۫�����fʽ�İ��P(y��ng)��

����ʯ�á��G�����������в��ٽ��f���p�������^������Ҳ�S�]��ע����־G���ġ��֡�����Ҳ���������ġ����¡���

���֡���Ҳ�õ����u��

�P(gu��n)�ڡ����L(f��ng)�־G�����_���W(xu��)��ʒʒ�f����Ҳ��Ҫ�������ǂ����֡��������L(f��ng)һ����һ��G�����ϣ����L(f��ng)���ǘӜ�(zh��n)�r����������һ����һ���^ȥ�����ºΕr����߀�����L(f��ng)���״�G���ϰ������ҵĚw�l(xi��ng)�Յs�ǘ��b�b�o�����ǘӲ����ף�һ�����֡��������ٟo�Σ�����ʒʒ��Ԋ��Ȥζʼ�����ת{�Ļ��I(y��)1998��棬�151����

��֮��ʒʒ���p���֡���ӳ���o��֮�С�

��һλ�W(xu��)���w�Rƽ�f������һ���֡�����(li��n)ϵ������ʯ�������࣬�Ͱ����ڵ����t���ñ������֡����ġ����L(f��ng)���������w�Rƽ����Ԋ���f����������W(xu��)������1993������129�����w�Rƽ����˼�ǣ����������ޡ����֡������С�����������������ָ������

�w�Rƽ����Ԋ���f��

��Щ���J(r��n)�顶�������ޡ�������Ԣ����������һ���֡���(li��n)ϵ������ʯ�������࣬�Ͱ����ڵ����t���ñ����������Ĵ��L(f��ng)����

���⣬߀�С����e��֮�f��

���ƽ�J(r��n)�顰�֡������������G�������e�����f�������L(f��ng)�־G���������C(j��)��Ȼ��Ȼ�����Ȱ�����ǰ;δ�����γɌ������ɴ��������Εr߀��֮�n��ఇ@�c�Ԇ����Դ˶�֮�����G����������֮�������e�Z�������֡������x������������ԡ����@Ȼ�����֡��ֱȡ��ԡ��ָ��ѡ��������ƽ���δ��^�侫�A�p���������T�˳�����2019��棬�234����

����һ��ٝ�����G�����õúã������ƽ�ǘ��Q���֡����õø��õ���������Ҋ��

�����G�Ĺ�Ԋ�{ע��

����ʯԭ�����ԾG���������L(f��ng)�ԾG���ϰ���

��¡Ϫ���ڵ��g�ĵ����У�Again the spring wind greens the river banks. �g����Again �_������(y��ng)ԓ������(j��)���֡��ց����g�ġ�

�鿴����ʯԊ���еġ��������ޡ����҂��l(f��)�F(xi��n)���������������L(f��ng)�ԾG���ϰ������ˡ��������ޡ�Ԋ�����ڡ����Ĺ�Ԋ��������ʮ������ڹ{ע�����G�Ĺ�Ԋ�{ע�����Ϻ��ż����������1137����

���~�����S�S�P���]��ӛ�d����ʯ�顰�ԾG�����־G����������������ô�����־G��������ֻ�Ǻ��~ƫ�۵��������������Ǻ��~�������Ԍ����ԾG���Ğ顰�־G����

����Ǻ��~���ԸČ�����ô���á��֡��ֵ�һ�С���̎������Ȼ��?x��)w���ں��~��������ʯ�]���P(gu��n)ϵ��

���֡���������Ǻ��~����Ąӣ����Ǻ��~���e�ˣ�����ô�����e�ġ��־G����ԏ��߽�ጵá����^���ԾG�����������f���ČW(xu��)�UጵĄ������P(gu��n)�ڰ汾�W(xu��)���ČW(xu��)ԏጵ��P(gu��n)ϵ��Ո���� Jerome J. McGann, Textual Criticism and Literary Interpretation. University of Chicago Press, 1985����

Jerome J.McGann,Textual Criticism and Literary Interpretatio

�P�ߵ���˼�������֡��֫@�á����u(y��)���������x�����ЛQ��������������ԭ���ߣ�����ʯ�����ٿصġ��������B����ʯ����֪�����־G���ϰ����dz����l�֡�

�����ġ������u�еġ����֡����P(gu��n)����

���ԾG�����־G�������ߞ������߹P�������P����(li��n)�롶�t�lj��������ġ����}������������t�lj��cԏጷ���Փ���������D���^��������2008���������£���

�fԊ�Į������Еr��͡����֡�����Ԋ�ۡ�Ԓ�}�����P(gu��n)ϵ���Ă��š�Ԋ�~���T����֪����������2004�����199����

�^�µ��f���ǡ����R�ΑB(t��i)���x�����@������о���������Էƽ��ڵ�������Xiaofei TIAN, Tao Yuanming and Manuscript Culture: The Record of a Dusty Table (University of Washington Press, 2005)���˕��P(gu��n)ע�����ġ����}�������g�����m��䛣��՜Y���c�ֳ����Ļ��о�����

Xiaofei Tian,Tao Yuanming and Manuscript Culture (2005)

��Էƽ��ڵġ��ֳ����Ļ������ı�����(w��n)�������^���������ǁ�����������������Stephen Owen, The Making of Early Chinese Classical Poetry. Cambridge, MA: Harvard University Asia Centerm, 2006; Stephen Owen, The Late Tang: Chinese Poetry of the Mid-Ninth Century (827�C860). Harvard Asia Center, 2006����

�ػͲؽ�(j��ng)���ĕ��İl(f��)�F(xi��n)���顰�ֳ����Ļ������о��ṩ���F���о����A(ch��)�Ͳ������Ƴ������ֳ������������ŵ������Ƶ��ӡˢ�������_����

��Է�ӑՓ�^�՜Y�������䡰�ɾՖ|�h������ȻҊ��ɽ����

���ɾՖ|�h�£���ȻҊ��ɽ���@Ԋ������(sh��)�С�����ɽ���͡�Ҋ��ɽ���ɂ��汾�����С�Ҋɽ�������������K�Y�ġ��l(f��)������

��Է��f����The significance of jian lies in the fact that it is an ideological choice. /��Ҋ����֮��Ҫ����������һ�����R�ΑB(t��i)���x��������Xiaofei TIAN, Tao Yuanming and Manuscript Culture: The Record of a Dusty Table. University of Washington Press, 2005. p.33; ��Էơ��m���: �՜Y���c�ֳ����Ļ��о������A������2007��棬�32����

��Էƽ����о��˂�?n��i)�θĄ��ı������Ԋ�˵ġ���ò�������f����һ���������y���x�߽��ܵ���(sh��)�����҂��F(xi��n)�ڛ]�С�Ҳ���h(yu��n)�����ܵõ�ԭ���������Ҳ�����h(yu��n)������֪��Ԋ���x������һ���֡��҂��]��һ����(qu��n)���Ե��՜Y�����s���ж����՜Y�����������m��䛡����A������2007������203-204����

��Է��J(r��n)�����x��Ҋ��ɽ�������x���՜Y���w�F(xi��n)�������뻯���˸���Ҳָ�����K�|��ȡ��Ҋ�������ǖ|���Լ����Ļ������Ͷ����

���՜Y�����{ע�����՝���Ԭ�����{ע�����A���� 2017�����

���־G���������ԾG��

���@�����P�߲����W(xu��)���f�С��־G�����ԾG���Ȯ����ஔ(d��ng)�ڡ��ж�������ʯ����Ҳ�����f���־G���漰���R�ΑB(t��i)���x����

�P�ߟo��Į���֮�Ќ��ҡ����R�ΑB(t��i)����������е�Ԓ����

���^���P��ע�����ʮ���Ԋ�x�����xՄ���������ޡ��ĕ����������á����L(f��ng)�־G���ϰ�������Ҋ�����L(f��ng)�־G���ϰ��������磺(1) �����X犕��ġ���Ԋ�xע�������ČW(xu��)���������79��(2) ��ѱ����δ��^���p�������Е�����1996�꣬�74��(3) �~�ά��������fԊ�v�塷��K�Ļ�����ɷ�����˾��2012�꣬��һ����(4) ���־����Ԋ�~��Ҋ�Ї����������̄�(w��)ӡ���^(���)2022��棬�ڶ���������̫��������ö�e��

���־����Ԋ�~��Ҋ�Ї�������

���������g�����S�Y�_��1921��2021���������������ޡ��g�� Moored by the Northern Bank:

A river severs Northern shore from Southern Bay;

My hillside house is but a few mountains away.

Again the vernal wind has greened the southern shore.

When will the bright moon shine upon me at my door?

�����g�������S�Y�_ Songs of the Immortals: an Anthology of Classical Chinese Poetry (London: Penguin Books, 1994)���g�ĵĵ�������Again, �@�f���S�Y�_���÷��g�ױ�Ҳ�ǡ����L(f��ng)�־G���ϰ�����

�՜Y��Ԋ�䡰��Ȼ����ɽ���ȡ���ȻҊ��ɽ��������F(xi��n)���������Ҳ���ӽ��՜Y������ĕr�����@��r��������ʯ���ԾG���ȡ��־G�����F(xi��n)���磬���ԾG������������ʯ��ԭ����

ƫƫ�����H�����p���֡��ֵ��ČW(xu��)Ȥζ�͡���̎�����Q��Ԓ�f�������L(f��ng)�־G���ϰ����ƺ����^���ϴ�����Ȥζ��

�ı������c�������ԡ���ӡˢ�g(sh��)�l(f��)��֮ǰ

���������ָ���Ї�Ԋ���ı��������՜Y��Ԋ�����С������ԡ���

�������ԡ���ʼ���՜Y������Ʒ�������ض��vʷ�h(hu��n)���У�������ӡˢ�g(sh��)δ�l(f��)��֮ǰ���ֳ���������������ČW(xu��)�ı��ϵ����֡����ӡ����^���װl(f��)��������������Ԋ�迂����Ԋ��(j��ng)���ڝh��֮ǰ���������ڌ����Ĵ��ڣ�������Ҳ�С����^�������Ěv�̣�����Martin Kern, Performance and Interpretation: Studies in Early Chinese Poetics. 2023)��

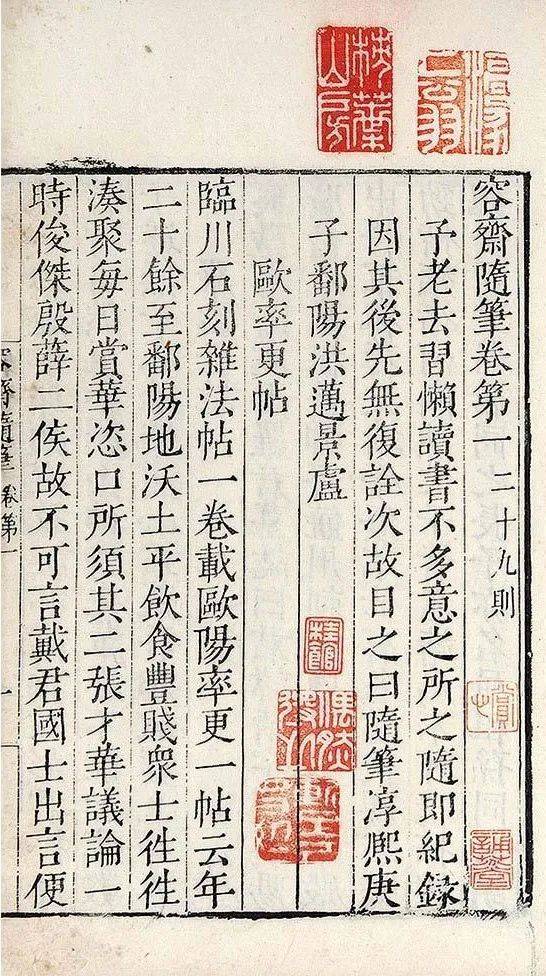

�|�h���С���������(j��ng)���֡����^������(j��)�f���h�`�ەr����͢������Ԋ���ȿ̽�(j��ng)����ʯ����?y��n)�h��ƽ���꣨175�꣩�_�̶��á���ƽʯ��(j��ng)��֮���������R�⡶�hʯ��(j��ng)���桷���Ϻ�����2014��棩����͢������ʯ���Q��ʯ��(j��ng)���нy(t��ng)һ��(j��ng)�����ֵ�������

���hʯ��(j��ng)���桷

���^�������^���a(ch��n)��ͬ���ֵĻ����������D(zhu��n)�P䛕r��������Ӟ�`�P���׳��F(xi��n)���������磺��Ԋ��(j��ng)��������Ů���ġ�������R���Ѳ��������������֡����ڰ��մ�W(xu��)�^�ص����ό�����Ҫ�ԡ���

��(d��ng)Ȼ���ν�Ӟ�`��������(x��)�T��ͬ�����^�c������������Ӱ�Ҳ���a(ch��n)��һЩ���}���������S�M(j��n)�����Ŵ��ČW(xu��)ǰ���c�uՓ��������������ƌW(xu��)�īI(xi��n)������, 2022�꣩��

�h����Ԋ��(j��ng)�����R�������n��ëԊ�ļ�ע���@�ļҵĽ�(j��ng)��Ҳ��һ������������ëԊ����Ľ�(j��ng)���������Ҟ���Ľ�(j��ng)������Ԭ÷��Ԋ��(j��ng)���ąR�����C�����R������2013�꣩��

Ԭ÷��Ԋ��(j��ng)���ąR�����C�����R������2013�����

��Փ�ϣ���Ȼ�����С����Ľ�(j��ng)��Ȼ����С����Ľ�(j��ng)����Ҳ�����f�����ġ�ëԊ����(y��ng)ԓ���^����ϵġ����ǣ��҂�Ŀǰ��Ҋ�ġ�Ԋ��(j��ng)��ӡˢ���ѽ�(j��ng)��������Ԋƪ�ı�����Ŀ��

�͡�Ԋ��(j��ng)����(j��ng)�Ķ��ԣ�ͬ�r����ĸ��Ү��������Á�������У�Ŀ�����Ҳ�����ų������^�����w�ġ����ӷ���ͽ�(j��ng)�^���ѽ�(j��ng)�y�Կ��������磺���l(w��i)�L(f��ng)•俊W����հ��俊W��������W(xu��)����Ԋ����հ��俰ġ�������ꑵ����Ğ�ˮ�����Ԯ����C������ͨ�xӖ(x��n)��

��ô���ǡ�俊W����ǰ��߀�ǡ�俰ġ���ǰ������֮�g���С����ӡ��P(gu��n)ϵ�������ġ������c(di��n)ˮ�������üӵĆ������ӵķ�����^�̣�����е�Ԓ���y�Կ����������՝�Ԋ�ȡ�������Ҋ���ǘ��Ⱥ���������

��Ԋ��(j��ng)�����Č�(sh��)���e��

�@�����eһ�����Č�(sh��)������Ԋ��(j��ng)・����・Ұ��������ĩ�¡����ÓÓ�⣬�o����?gu��)������oʹ��Ҳ��������һ�еġ�ÓÓ������ëԊ�����������R���n����Ԋ�������ъѡ����Ǹ��c(di��n)����Ԋ�����x���衷�����A����1987������113��������ƪ�����ѣ���ò����ò���ã���

�����t��Ԋ�����x���衷�����A����1987�����

�ЌW(xu��)���J(r��n)�顶ëԊ���ġ�ÓÓ�����`����ë�����f����ÓÓ�����tҲ�������Ǐ��ݾ����Ę��ӡ�Ӣ���W(xu��)�����Ÿ�����James Legge�����g���@Ȼ��ȡ��ë��������x��

Ұ����������é��֮��

��Ů�Ѵ�����ʿ�T֮��

In the wild there is a dead antelope,

And it is wrapped up with the white grass.

There is a young lady with thoughts natural to the spring,

And a fine gentleman would lead her astray.

���И����Ұ����¹��

�������������

In the forest there are the scrubby oaks;

In the wild there is a dead deer,

And it is bound round with the white grass.

There is a young lady like a gem.

���ÓÓ�⣬�o����?gu��)��⣬�oʹ��Ҳ����

[She says], Slowly; gently, gently;

Do not move my handkerchief;

Do not make my dog bark.

ĩ�µ�Slowly; gently, gently �Z�x���ǡ�ë�������f�ġ����t����

��Ԋ��(j��ng)��ע��

��ÓÓ�������t���͡��ъѡ�����ò������˼����ͬ������֮�g�����漰�������ԡ����}���������ļ�Ԋ���n���������(y��ng)ԓ߀�]�С�Ԋ�ۡ��^�

��Ԋ��(j��ng)�������������R�������n��ë�ļң���ꖝh���Ͱ��մ�W(xu��)�ؑ�(zh��n)�������d��Ԋ��(j��ng)��ƪ��Ҳ�����ˌW(xu��)�g(sh��)����P(gu��n)ע��

��ꖝh���Ͱ������ϵ����������γ���ӡˢ�g(sh��)�ռ�֮ǰ����������߀δ��(j��ng)��͢�y(t��ng)һ���������^�������^���a(ch��n)�����ģ������S�������ڇ����������մ�W(xu��)�ؑ�(zh��n)����һ������������2019��棻���ڇ�����������Ԋ��(j��ng)�о�������������2022��棩��

�҂������ų���Ԋ��(j��ng)����һЩ���ļ�������`����ʧ�`���Q��֮�����ĬF(xi��n)��ij��F(xi��n)��δ����?y��n)��������ˡ����R�ΑB(t��i)�ϵ��x��

��(j��ng)�W(xu��)�мҷ�֮�������ҹ��؎��f�ͽ�(j��ng)�����@�N�����ء���������һ�N���R�ΑB(t��i)��

���ڇ�����������Ԋ��(j��ng)�о�������������2022��档

��Ԋ�ۡ��ij��F(xi��n)�c��ҵġ����ۡ�

��Ԋ�ۡ�֮�f�ǹŴ�Ԋ���u��һ���h(hu��n)��(ji��)����Ԋ�ۡ���ӑՓ��ʢ���γ���

The Cambridge History of Chinese Literature (�������Ї��ČW(xu��)ʷ��)�����Ρ��µĵ�����(ji��)�ǡ�����cԊ�衱����(n��i)���ἰ��Ԋ�ۡ�Դ�ԶU�ڵġ����ۡ�(dharma eye): The idea, for example, that a good line must have an ��eye,�� some aspect beyond the individual words that conveys nonverbal meaning and makes it ��alive,�� was derived from the Chan concept of the ��dharma eye�� (fayan). (p.431)��

�����g���������Ї��ČW(xu��)ʷ�����������Ƕ�Ԓ���@�ӵģ������������^���������ޡ������Ѿ��б���І����~֮���ijЩ�����܉��������֮����ʹ����׃�á�����������@һ�^�c(di��n)������Դ�ԶU�ڵġ����ۡ��������(�������Ї��ČW(xu��)ʷ・�Ͼ�����(li��n)�������482)��

The Cambridge History of Chinese Literature��Cambridge Univer

���ζU֮�У���һ�����顰�����ڡ���������������T����ԭ��˼��671��740��֮��ϵ�����S����ĩ��������γ����������̿��Ļ������Ă����о�����2020�꣩��

����ˡ����ֶU���ĸ����ɮ��ጻݺ飨1071��1128��ӛ�d�Sͥ���ԡ������ۡ�Փ����ʯ���K�|��Ԋ�ĸ���̎��

ጻݺ顶���SҹԒ�����塰�����ۡ��l���Sɽ���u�G�����|��Ԋ���f�����˽��^֮�����ۣ��W(xu��)�߲�֪������퍽K���١�����������������ϡҊ������ԊԒ�ķN�������K�ż�������2002������49��������(j��)�@�lԊԒ���������ۡ��@���~���dz����Sɽ�ȣ��Sͥ�ԣ���

������������ϡҊ������ԊԒ�ķN��

���˸����J(r��n)�����������X�����á�Ԋ�ۡ��ĬF(xi��n)������ʢ�ƕr�����F(xi��n)�������e�˶Ÿ�������������Ӱ�������h(yu��n)�������Ǵ�ƽҰ�����ӿ�������ȵȣ�����������S���Ϻ�Ȼ��Ԋ�О��������⡶�h�ֵ�ħ�����Ї��ŵ�Ԋ���Z�ԌW(xu��)��ӛ������ۣ����A����1989������193-200)��

Ԋƪ�еľ������֮̎�����Ҳ�÷�̖���(bi��o)ʾ���������������Ї��ČW(xu��)ʷ���Ͼ�ָ�������أ�1227��1307���ڡ�孿����衷�e�ÈAȦ��(bi��o)ʾ�ˡ�Ԋ�ۡ����� ( marked with a circle. p.579) ��

��������(f��)����Ԋ�ɷ������ܼ���Ȧ��(bi��o)ʾԊ�мѾ������pȦ��(bi��o)ʾԊ���P(gu��n)�I���~����ʥ�@�ġ�������ˮ�G������Ҋ��؞�A�ñ���Ҳ�ڽ�ʥ�@�J(r��n)���ġ���̎����Ȧ�c(di��n)����؞�A�õ������ӕ�����ӛ��Ҳһ�����S��Ȧ�c(di��n)��

ԭ����Ҫ�Á��(bi��o)ʾ��Ԋ�ۡ���Ȧ�c(di��n)�����U(ku��)ɢ������ͨ��С�f��������Ʒ�İ�������

��؞�A�õ�����ӕ���

�������ԡ�����

�ص�����ʯ���������ޡ������־G���ϰ������F(xi��n)�ԁ������־G��������һ����Ոע�⣺�@��ֻ�f�����������������L(f��ng)�ԾG���ϰ���߀��������ʯ���˵���Ʒ��֮�У�ֻ�ǡ��ԾG���İ汾���õ��˲���������֮�����ԾG�����ɞ顰��������

�ƺ����־G���İ汾���F(xi��n)���������ӡ���ֹͣ�ˡ�����ʯ��Ԋ�ļ��Ѓɂ��汾ϵ�y(t��ng)��һ�ǡ��R�������ļ�����һ�ǡ����Ĺ��ļ��������ԾG���桶�������ޡ�����ڡ��R�������ļ�����إ�ž��������Ĺ��ļ�������ʮ��

���־G���ϰ����ȡ��ԾG���ϰ����������ڽ������@��rҲ�S��ӳ���֡��^��������֮����ֻ���ٔ�(sh��)���ң������С�磩߀����������ʯԊ��֮�еġ��ԾG�������ԡ��������Թܡ�������Ȼ��Ȼ���⣩��

�������ԡ��Еr���M���ԡ�Ԋ��(j��ng)����������ſ����彛(j��ng)���ڽ�(j��ng)�Ķ����������f�_(d��)���彛(j��ng)���x�������ǽ�(j��ng)������Ӗ(x��n)������һ�����˺������µĸĄӾͱ��^���ױ��˰l(f��)�F(xi��n)���������Ё��l؟(z��)��

����(j��ng)�W(xu��)�о���ʮ�ꡪ���֑c�ý��ڌW(xu��)�g(sh��)�uՓ����

�����Ԋ��(j��ng)�����Ŀ�ጌW(xu��)�d�𣬳ɹ���������W(xu��)�ߑ��ɡ�Ԋ��(j��ng)����ij��(sh��)��(y��ng)����һ��������������Ӗ(x��n)�b�ȷ�������(j��)���@����Č�(sh��)�����֑c��Փ��Ԋ��(j��ng)��������֮�ӡ��ġ��䡱��(sh��)ָ��������

�汾�W(xu��)���������ı��C�Զ������ߵę�(qu��n)��(authorial authority)�����ģ���醺�����t�lj��cԏጷ���Փ��һ������

Ԋ�W(xu��)��������о����о�Փ�C���īI(xi��n)������������Լ�Ԋ���ĵ����ә�(qu��n)����о�������������Լ���Ԋ�������d���ŵ��ČW(xu��)֪�R��2022���2�ڣ����@�N��r���īI(xi��n)�����С����ߙ�(qu��n)�������������á�

����ȥ��������Ȼ���ı���ʧ��������Ȼ�����x����Ȼ���Լٽ����ߵę�(qu��n)�����ı�����������ጡ��x�ߵ������Еr������{������֮����

�����J(r��n)�R���Ƴ�Ԋ�ˡ�

����ʯ�c����

�ښv��ԊԒ��������ʯ�����֡��Ĺ����H�ࡣ

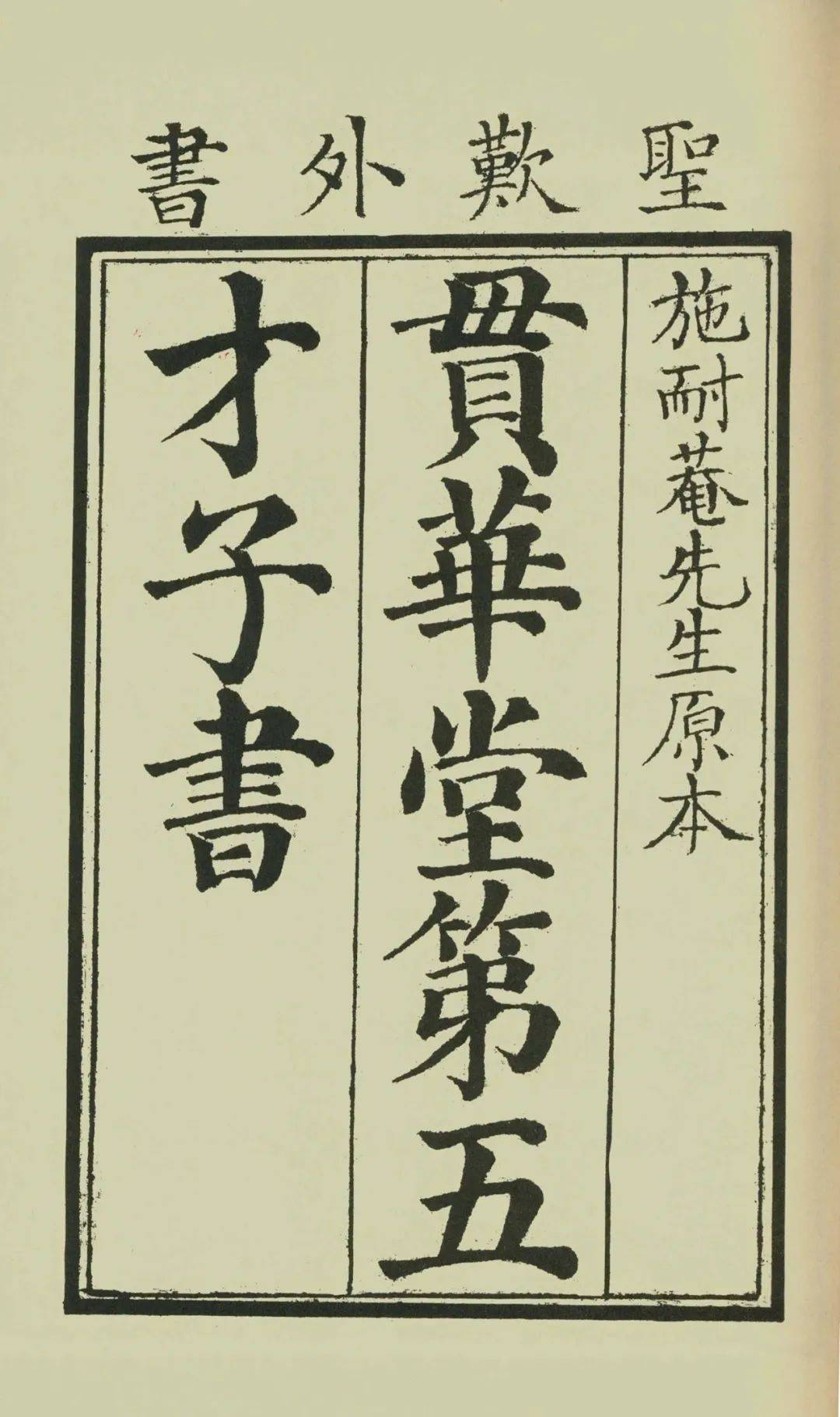

�~���á�ʯ��ԊԒ������ӛ�d�������G�������ټ�Ԋ�x�������δε��豾�����g�С���ɫ��������ε��ġ������������������G����(f��)���顮�����֡����Z�ε�Ի�����������������l���������ε��Ԟ�Ȼ���������ğ����v��ԊԒ����ˇ��ӡ���^1956�������1�����255����

�@��С��������һ���^���εİ汾�����η����ġ�����ҹ�Z��ӛ�d�������G���^�϶š���ɫ��������µá������ִ�������¡�Ҋ���֡�����������С�����Z������ꐲ�������Ԋ�R�u�����㽭����������1995�������2�����1347������������ɫ�������(y��ng)�ǻʸ�Ƚ��Ԋ�䣬�������@��Ӱ푹�������ӳ�ğ���������

��ʩ�a(b��)�A���s���fԊ���f����������v���ַ����G�����^Ԋ��Ҳ������ꐲ�������Ԋ�R�u������3�����3315�����@����G������������ʯ��

����Ԋ�R�u��

����ʯ�ƺ��]�����^��Ԋ�ۡ��@���~������������ʯ��(y��ng)ԓ���П������R�ģ�����������ʯ���f�^������ԊҪһ�փ��ֹ������(��ꐲ�������Ԋ�R�u����2�����1347) ��

�oՓ��Ԋ�ۡ�Փʼ���ں��ˣ��v��ԊԒ�ж���ȱ��Ԋ�ۡ���(sh��)����ӑՓ����Щ�lĿ���]���ἰ��Ԋ�ۡ������ǣ���(sh��)�H��(n��i)������ӑՓ����֮������������ጻݺ顶���SҹԒ�������������һ�l��Ԋһ��δ�����ͺܽӽ���Ԋ��Փ�����@�lՄ�����϶�Ԋ�䡰���pһ�B�^�����W��ޡ���һԊԒ��Ҳ�����ͬ��ӑՓ��

���^�����������ڟ�����Ԋ�ۡ���

��������f:���x�����~�����˼�䟒�֟��������t�N֮��������������Ŀ���������Y���R��ƽ������Y�υR�������A������1962�����187�����������~��������ε��~���ɴ˿�Ҋ������Ҳ�m���ڌ��~��Փ�~��

�P(gu��n)�ڡ����֡����x��߀���ԅ������������Ї��Ŵ�Ԋ���W(xu��)ʷ�����V��������W(xu��)������2021��档

���Ї��Ŵ�Ԋ���W(xu��)ʷ��

�� �Y(ji��)

���ČW(xu��)ʷ���������Ϥ��Ʒ��Դ����������Փ������иQ���������ĵ������f�ġ��^ǧ�������R����Ҳ�Ǽ������u�������������^��

���X犕����}�������ڏV����x�Ļ��A(ch��)����������������u��Ʒ�ı�ĩԴ���г�ֵ����������ĺ�Ɇ��}ֻ��������ʯ�ڵ��²��ܻش𣨲���Ĩ���ɺϵĿ����ԣ����X�������uՓ���������e�CԔ����Ҋ�⾫���������DZ���һ��֮Ҋ������������

����ʯ���������ޡ������L(f��ng)�־G���ϰ����ġ��G�������~�����@�������Ą�(chu��ng)�������֡����õú���������ʯ֮����

����ʯ�����A(y��)Ҋ�����L(f��ng)�־G���ϰ��������ں������������L(f��ng)�ԾG���ϰ������ˆ��������С��֡���Ҳ�G����һ��õ����˴��ࡣ

�������uՓ�ұ�������ʯ�����(j��)�ǡ��֡����ČW(xu��)�Ը��������[ָ����ʯ�ٶȫ@���볯���䌍(sh��)���֡��ֱ���]�����κ��⣩��

�Q��֮����Ʒ�õ����p�u(y��)����ȫȡ�Q�ڌ�����(d��ng)�£����Σ���������Ը���x�ߵĚvʷ���ò���С�U��

������ʯ�u����

�����ČW(xu��)ʷ������ܔ[Ó���_�����ҡ���ģʽ���Ȍ��ČW(xu��)���ښvʷ���L���У���������������

����ҲՄ���������ԡ������ġ������֡���Ԋ�ۡ����P(gu��n)(li��n)Ԓ�}��

ӡˢ�g(sh��)�l(f��)��֮ǰ�ı��ġ������ԡ��ͺ������f�ġ����֡�����ͬһ���£�ǰ�ߵġ������ԡ����a(ch��n)�����ģ����Ǯ��ĵij��F(xi��n)δ���漰������Ȥ�������R�ΑB(t��i)������ֻ����nʧ�`���͟��֟o�P(gu��n)�����ߣ������֡����t�����������ַ��澫�����������֡���(sh��)�H�����������ČW(xu��)���u����

�ČW(xu��)ʷ�����Ǫ�(d��)���ČW(xu��)���������ČW(xu��)ʷ�����o���u�ҵIJ��^������(d��)�����]�ж����̎��

��ӛһ���Z�u�c����

�����á��F(xi��n)���ѽ�(j��ng)�dz����Z����Դ��һ��С������

����ι��h(yu��n)���b���‧�Z��ּ��ӛ�d�������Z�u�ݺ�һ�����H�����ã����B���И���ɮ�������T�������������ơ��֣����������á��֣���֮δ���������H�������ơ����ք����������á����ք������X�а뷻���^��Ӡ֮���u�Ʋ�Ҋ���r�n��������(qu��n)������������(y��n)��������İ����(j��ng)�������dz����u���ք�δ���������������H��������ǰ���u���X�����؟(z��)֮���u�ߌ�����ż��һ(li��n)������һ��δ��������Ԋ�����_������Ǹ�ȡ����ϣ�����G�����n���R����˼֮���^�uԻ���������ּ���������(�S�i���Z�uԊ���{ע�����������2002������429)��

���Ď�ȫ����Ҫ・�b�]�ʮ����

����֮δ�����f�ľ��ǟ����������·�ӳ�Z�u���������d��

��ӛ����������߀���c˼?x��)w

����ʯ�וr�S���H�����������K�Ͼ��У������������ºΕr����߀��������߀�ڽ��������đB(t��i)���c�ܰ��˼?x��)w�����

�ܰ�����X�������㽭���ݣ������ڡ��m����・�����~�Ќ��������A��͡������ڡ��KĻ�ڡ��~�Ќ��������L���á��������l(xi��ng)�b������ȥ�������лؚw�Ϸ�֮�⡣��������������L�����Dz�������? ����Մ�ČW(xu��)ʷ�ϵľ�������Y(ji��)���x��¡Ϫ���ڵ�Ӣ�İ��Ї��ČW(xu��)ʷ・��ʮ��)�����d���Ŵ�С�f�W(w��ng)��2024��8��27�գ���

���G�������ưټ�Ԋ�x�����ο�����

�K�|�º��ܰ��ͬ�r�����������K�Ĺ��\(y��n)�^�����L�����Hֆ��1084�꣨Ԫ�S���꣩ʮ�£��K�Y���H���������¡����ݾ�ס�������낀�º����K�Y�����������ݾ�ס�������ٶȑ�Ո�ʵۜ�(zh��n)�S���ڳ��ݽK����1101��8��24���K�Y���ڳ�����

�x��֮�H���՜Y�����wȥ�����o������ꐗ��ٚw�����˺���˼?x��)w�ƺ��ɞ顰��͡���һ�ٕ�����ĸ�}��

��ӛ�����ĺ�ɽ���ɽ

����ӑՓ����ʯԊ�����P(gu��n)��Ԋ���u������ʯԊ���������ڹ���һˮ�g���ɽֻ����(sh��)��ɽ�����ɽ�ڽ��������Ͼ���������

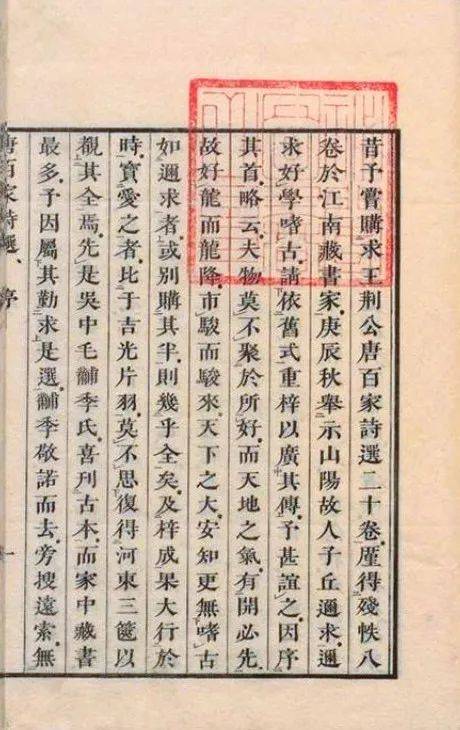

���ɽ����Wang Anshi and Song Poetic Culture (2021��) �������� From Cold Mountain to Bell Mountain: An Excursion into Poetic Buddhism���ĺ�ɽ���ɽ�������cԊ���ĺ���Ѳ�Y��������Ҳ�ἰ���ɽ����

���ɽ����ӑՓ������ʯ�ġ��M��ɽʰ�ö�ʮ�ס������c(di��n)������ע������ʯ�M��ɽԊ�ں�ɽ�w�l(f��)չʷ�ϵ�λ����

Xiaoshan YANG, Wang Anshi and Song Poetic Culture (2021)

��������ʯ�M��ɽԊ����Щ�W(xu��)���ƺ�һ�o��֪���Q��������Ї��ˌ��ČW(xu��)ʷȥՄ��ɽ���Ǿ�δ��̫��Ц������

���x�x����ʯ��Ԋ�����ɽ�ĕ����ف�Փʷ���Ƿ�Ц��������(y��ng)ԓ�����ӽ����^ǧ�������R�����@�l���ɡ�

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)