[ث‡ذg(sh¨´)ësص„] ؟××سص“خهµآض®،°¶Y،± |،¶ضذبA‚÷½y(t¨¯ng)خهµآذقةيخؤ»¯،¤ ¶Y،·

ںل2 زرسذ 164 ´خé†×x 2025-01-21 10:30؟××سص“خهµآض®،°¶Y،± |،¶ضذبA‚÷½y(t¨¯ng)خهµآذقةيخؤ»¯،¤ ¶Y،·

؟××ستاضذ‡ّڑvت·ةدرذ¾؟ضـ¶Yµؤي”¼‰™à(qu¨¢n)ح£¬ƒةا§¶àؤêا°£¬؟××سشّ†–µہسعہد×س£¬؛َپيثûŒ¢µہµؤث¼دëقD(zhu¨£n)»¯éبه¼زµؤث¼د룬ح¨ك^é_‰¯تعصnµؤ·½ت½ڈV·؛µط‚÷²¥،£

ك@ز²¾حتاéت²أ´£¬خز‚ƒشع×xہد×س،¶µآµہ½›(j¨©ng)،·µعز»صآµؤ•r؛ٍ£¬•؛ـ×شب»µطآ“(li¨¢n)دëئًبه¼زµؤخه³£،£

ï@¶ّز×زٹ£¬بهŒW(xu¨¦)µؤخه³£ث¼دë¾حتاش´سعہد×س،¶µآµہ½›(j¨©ng)،·µؤخهµآث¼دë،£

ہد×سح¨سع´َµہ£¬؟××س¾«سع³£µہ£¬؟××سشعضا×RصـŒW(xu¨¦)خؤ»¯µؤŒسأو£¬Œ¢بت،¢ءx،¢¶Y،¢ضا،¢ذإ°l(f¨،)“]µأءـہى±Mضآ،£

خز‚ƒرذ¾؟ءثہد×سŒ¦سع¶Yµؤ½زت¾£¬شظپيرذ¾؟؟××سŒ¦سع¶YµؤêUتِ£¬¾ح؟ةزشأ÷ï@¸ذسXµ½ئنضذ´وشعضّز»·NكB½Y(ji¨¦)µؤأ}½j(lu¨°)£¬د໥س،×CµطكMذذŒW(xu¨¦)ء•(x¨ھ)؛ح½â×x£¬•½oبث¸ü¼سةî؟جµؤ†¢µد،£

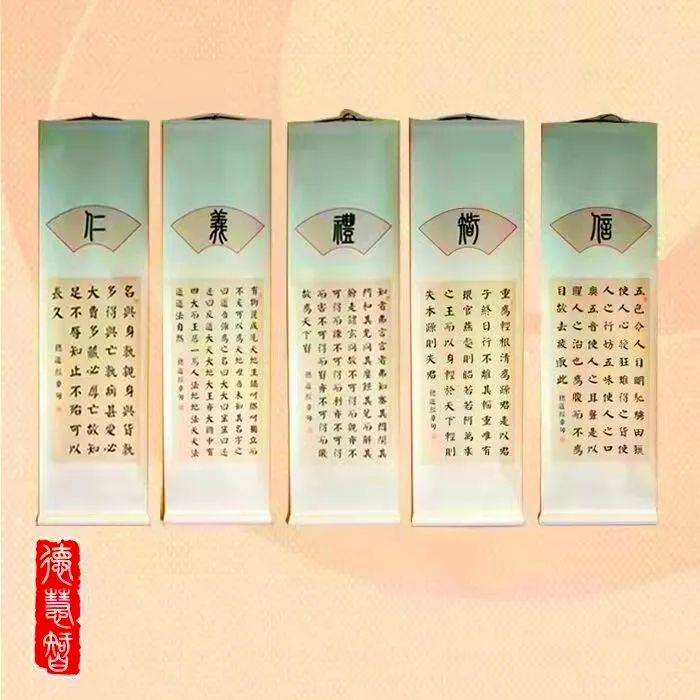

ہب磬،¶ص“صZ،¤éص،·ضذصf£؛،°µہ(Œ§(d¨£o))ض®زشµآ£¬Rض®زش¶Y،£،±زâث¼تا£¬ضخ‡ّ½جأٌ،¢×ِبثء¢تہ£¬زھ½جŒ§(d¨£o)؛حزŒ§(d¨£o)بثذقًB(y¨£ng)µآذش£¬×ٌتط¶Yذش،£

ح¬•rز²صfأ÷µآت§„t¶Y±ط†ت£¬¶Y´وµآ±طةذ´و،£،°Rض®،±£¬¾حتازژ(gu¨©)·¶،¢½y(t¨¯ng)ز»،¢×ٌرض®زâ،£

شعµآإc¶Yض®ég£¬²»ص“تاحâï@µؤ¶Yƒxك€تاƒب(n¨¨i)شعµؤ¶Yµآ£¬¶Y¶¼ض»تاµآµؤز»‚€×سدµ½y(t¨¯ng)£¬تاخه‚€·ضض§دµ½y(t¨¯ng)µؤز»ض§،£

صûَwµؤ،¢´¾؛ٌµؤµآ²إتا¶Yض®ؤ¸£¬تا¶Yض®±¾،£µآت§ءث£¬¶Y±طب»†تت§،£

بç¹û±بف^ص´_µؤ¶Yك€´وشع£¬ؤاز²¾ح·´س³³ِƒب(n¨¨i)شعµؤµآذشبشب»´وشع،£

µآإc¶Yض®égتاصûَwإc¾ض²؟µؤêP(gu¨،n)دµ£¬¾ض²؟؟ةزش·´س³صûَw£¬صûَw؟ةزشس°ي‘،¢×َسز¾ض²؟،£

شعضذبAأٌ×هµؤڑvت·ضذ£¬سذ¶Yµآ،¢¶Yƒxخؤ×ضس›فdµؤ¾حسذبا§¶àؤêµؤڑvت·£¬¶Yµآµؤت¢ث¥إcضذبAڑvت·°l(f¨،)ص¹µؤت¢ث¥×ƒ»¯ح¬²½µط´وشعضّ،£

¶Yإdµؤ•r؛ٍأٌ×ه¾حإdحْ£¬¶Yث¥µؤ•r؛ٍأٌ×ه¾حث¥”،،£

ثü¾حدٌاçسê±يز»کس£¬·´س³µؤتا¸ùإc¸ةµؤ î›r£¬ڑvت·ةدأ؟®”(d¨،ng)ةç•كMبë¶Yک·إdت¢µؤ•rئع£¬¾ح•³ِ¬F(xi¨¤n)‡ّج©أٌ°²،¢أٌ¸»‡ّڈٹµؤخؤأ÷ت¢تہ،£

®”(d¨،ng)ؤê؟××س†–¶Yسعہد×س£¬صش´×شسعہد×سŒ¦µآذشµؤêUلŒ£¬؟××سثù†–ز²صتاہد×س،¶µآµہ½›(j¨©ng)،·ثùزھ»ط´ًµؤ†–î}،£

؟ةزشصfہد×س®”(d¨،ng)ؤê»ط´ً؟××سµؤƒب(n¨¨i)بف£¬¶¼°ü؛¬شع،¶µآµہ½›(j¨©ng)،·µؤ،¶ص“µآ،·صآ®”(d¨،ng)ضذ،£

µ«تا£¬؟××س»¨ءثز»ةْµؤذؤرھرذ¾؟¶Y£¬دë»ضڈح(f¨´)µ½خ÷ضـ•r´ْµؤ¶Yذٍةç•£¬ك_µ½زش¶Y°²°î¶¨‡ّµؤؤ؟µؤ£¬…sŒز´ختـµ½ءثہد×سµؤإْشu£¬ك@ہïأوسضتات²أ´µہہيؤط£؟

ك@ئنŒچ¾ح·´س³ءث؟××سµؤ¶Yضخث¼دëتاسذئن×شةيµؤ¾ضدقذشµؤ£¬ك@·N¾ضدقذشتاخز‚ƒ½ٌجىرذ¾؟؛حŒچغ`¶Yµآ•r£¬ح¬کسذèزھإ¬ء¦±ـأâµؤ،£

بç¹û°رµہ،¢µآ±ب×÷ز»ض»تض£¬تضةد·ضéخهض¸£¬بç¹ûتضµؤصûَw¹¦ؤـ³ِ¬F(xi¨¤n)ءثصدµK£¬†خھڑضخ¯ںؤ³ز»¸ùتضض¸£¬„tںo·¨½â›Q¸ù±¾†–î}،£

ثùزشز»¶¨زھ×¥×،µآµؤصûَw£¬²إؤـ‰ٍ°رخص×،خهµآµؤR‚ن،£ك@ŒچëHةدز²تا·ضدµ½y(t¨¯ng)ص“إc´َدµ½y(t¨¯ng)ص“µؤ²î„e،£

ہد×س¾س،°µہO،±سأ،°µآز»،±£¬تاشع´َدµ½y(t¨¯ng)ص“µؤŒسأو£¬³¬ب»سعخïح⣬¾سسعںoة«¾³¶ّ¶´²ىêژê–£¬يک‘ھ(y¨©ng)×شب»µؤزژ(gu¨©)آة¶ّرذ¾؟×شب»´َµہµؤ׃»¯£¬ثùزش½زت¾³ِµآذشضً²½دآ»¬زش؛َةç•°l(f¨،)ص¹µؤ±طب»ع…„ف£»

؟××سëmب»تـµہسعہد×س£¬µ«سةسع؟××ست¼½K›]سذح»ئئكMبë»غ×Rگ†ŒW(xu¨¦)خؤ»¯Œسأو£¬ز²¾حض»ؤـتاك\سأ³¬³£µؤضا×R£¬شعµآµؤ،°ز»µآ؛¬خهإ£¬ز»µآ؛¬خه³£،±ŒسأوكMذذ¼ڑ(x¨¬)»¯رذ¾؟،£

ہد×سإc؟××سثùص¾µؤŒس´خ²»ح¬£¬ص¾µأش½¸ك¾ح؟´µأش½ب«أو،£

ہد×سص¾شعµہµؤ¾³½ç®”(d¨،ng)ضذپي¸©²ىصû‚€سîضو×شب»£¬®”(d¨،ng)ب»ؤـ‰ٍ°ر¶Yµؤ×÷سأ؟´µأ؛ـاه³£»

¶ّ؟××س®”(d¨،ng)ؤêضخŒW(xu¨¦)تالکŒ¦µآثù°ü؛¬µؤ×سدµ½y(t¨¯ng)ضً‚€µطكMذذŒW(xu¨¦)ء•(x¨ھ)،¢Œچغ`£¬ثùزش²إ•²»كm•rزثµطدëب¥حئڈVضـ¶Y،£

´؛اï•rئعضT؛î‡ّ¼ٹ ژ²»زر£¬؟××سضـسخءذ‡ّحئڈV¶Yضئ£¬دë°ر¶Y،°½›(j¨©ng)‡ّ¼ز،¢¶¨ةçً¢،¢ذٍأٌبث،¢ہû؛َثأ،±ك@ذ©؛أجژ½é½B½o¸÷‡ّµؤ¾حُ£¬…s›]سذؤؤز»‚€‡ّ¾ؤـ‰ٍآ µأكMب¥£¬زٍé®”(d¨،ng)•rةç•ëxµہت§µآزر½›(j¨©ng)µ½ءثخؤضخخن¹¦µؤزâ×Rذخ‘B(t¨¤i)°شضخëA¶خ،£

دبزھح¨ك^خؤضخخن¹¦°ر°شڑâلŒ·إ³ِپي£¬زâ×Rذخ‘B(t¨¤i)شع„سپyضذںo·¨½ستـضا×Rذخ‘B(t¨¤i)µؤ·½·¨£¬¶ّتازھµب´«@µأ°شضخ£¬²¢از·€(w¨§n)¶¨زش؛َ²إؤـ؟¼‘]µ½ك\سأك@ذ©ŒW(xu¨¦)صf؛حث¼دëپيكMذذضخہي،£

ثùزش؟××سشعضـسخءذ‡ّµؤ•r؛ٍ£¬شعأ؟ز»‚€‡ّ¼ز¶¼³شءثé]éT¸،£

¶ّ×شڈؤh´ْ½¨ء¢ءث·€(w¨§n)¶¨µؤ»ت™à(qu¨¢n)½y(t¨¯ng)ضخزش؛َ£¬؟××سµؤ¶Yضخث¼دë¾حï@ت¾³ِ¾ق´َµؤƒrضµ£¬،°ƒب(n¨¨i)سأüSہد£¬حâسأ؟×به،±³ةéƒةا§ؤê»ت™à(qu¨¢n)ضخہيµؤ½›(j¨©ng)µنؤ£ت½£¬؟××سص“¶Yµؤؤاذ©½›(j¨©ng)µنصZ¾نح¨ك^‡ّ¼ز½جسضئ¶بµؤآنŒچ£¬ثـشىءثƒةا§ؤêپيز»´ْسضز»´ْبهةْت؟بثµؤ¾«ةٌ؛حذش¸ٌ£¬ح¬کسبعبëءثضذبAأٌ×هµؤى`»ê®”(d¨،ng)ضذ،£

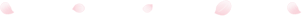

،°îپœY†–بت،£×سش»£؛،®؟ثزرڈح(f¨´)¶Yéبت،£ز»بص؟ثزرڈح(f¨´)¶Y£¬جىدآڑwبترة،£éبتسة¼؛£¬¶ّسةبث؛ُشص£؟،¯îپœYش»£؛،® صˆ†–ئنؤ؟،£،¯×سش»£؛،®·ا¶Yخًز•£¬·ا¶Yخًآ £¬·ا¶Yخًرش£¬·ا¶Yخً„س،£،¯،±

££،¶ص“صZ،¤îپœY،·

؟××س½جصdµـ×سîپ»طµؤك@¶خش’,•×Œبث×شب»µطآ“(li¨¢n)دëئً؟××س®”(d¨،ng)³ُدٍہد×س†–¶Yµؤˆِ¾°،£

¸ù“(j¨´)خؤ«Iس›فdµؤ•régحئثم£¬؟××س†–¶Y•rîپ»طك€خ´³ِةْ£¬¶ّ½ٌ؟××سدٍîپ»ط‚÷µہتعکI(y¨¨)£¬ز»¾ن،°؟ثزرڈح(f¨´)¶Yéبت،±،¢¾حµہ³ِ؟××سثù³ضµؤبتءx¶Yضاذإس^ؤî,صتاش´سعہد×سثù‚÷تعµؤدµ½y(t¨¯ng)س^،£

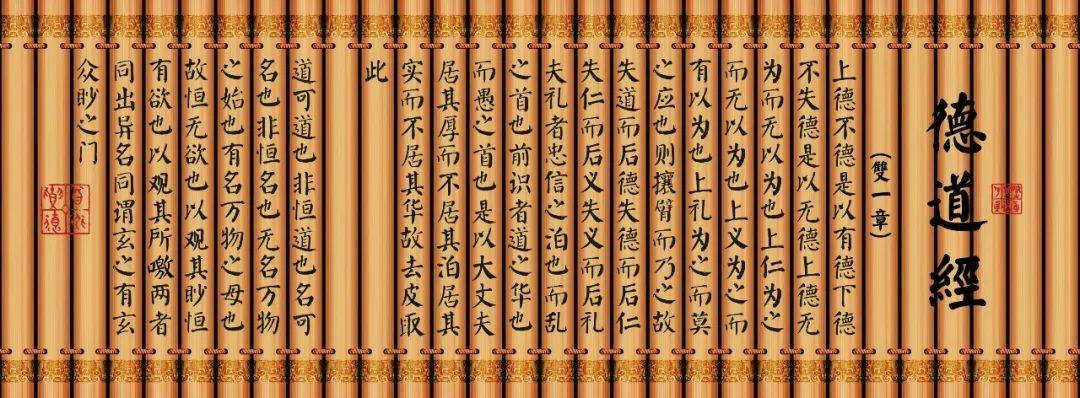

¶ّ،°·ا¶Yخًز•£¬·ا¶Yخًآ £¬·ا¶Yخًرش£¬·ا¶Yخً„س،±ك@ثؤي—ذذéœت(zh¨³n)„t£¬„t±يأ÷؟××سŒ¦سع¶Yشع³£µہضذµؤطڈطآنŒچكMذذءثةîبë¼ڑ(x¨¬)ضآµؤرذ¾؟£¬²¢ب،µأءثضطزھµؤہيص“³ة¹û،£

بتµآتاخهµآ®”(d¨،ng)ضذإcµآ×îé½س½üµؤز»‚€×سدµ½y(t¨¯ng)£¬ثùزش؟××سŒ¢ئن¶¨خ»éŒچت©¶Yµؤؤ؟کث(bi¨،o)ثùشع،£

،°بث¶ّ²»بت,بç¶Y؛خ£؟بث¶ّ²»بت,بçک·؛خ£؟،±

بثبç¹û›]سذبتµآ,¼´ت¹ذذéإeض¹¶¼·û؛د¶Yƒx؛ح¶Yک·µؤزھاَ£¬سضسذت²أ´زâءx£؟ز²·´س³ءثح¬کسµؤث¼دë،£

،¶¶Yس›،¤ضظؤلرà¾س،·ئھ£¬ش”¼ڑ(x¨¬)س›ن›ءث؟××س½o×سڈˆ،¢×سط•،¢×سسخب‚€µـ×سضv½â¶Yµؤك^³ج£¬±بف^ب«أوµط±ي¬F(xi¨¤n)ءث؟××سŒ¦سع¶Yµؤس^üc،£

بç£؛،°¾´¶ّ²»ضذ¶Y£¬ض^ض®ز°£»¹§¶ّ²»ضذ¶Y£¬ض^ض®½o£»سآ¶ّ²»ضذ¶Y£¬ض^ض®ؤو،£،±

¹§¾´…s²»؛د؛ُ¶Yµؤزھاَ£¬½ذ×ِ´ضز°£»ëmب»حâ±ي¹§يکµ«²»؛دئ½¶Yµؤزھاَ£¬½ذ×ِ»¨رشاةصZ£»ëmب»سآ¸زµ«²»؛د؛ُ¶Yµؤزھاَ£¬½ذ×ِ؛ْپي،£

،°¶Y؛ُ¶Y£،·ٍ¶Yثùزشضئضذز²،£،±

ض»سذ¶Y°،£،¶Y¾حتاسأپيصئخص»ً؛ٍت¹بث·û؛دضذ؛حض®µہµؤ،£

،°¶Yصك؛خز²£؟¼´تآض®ضخز²،£¾×سسذئنتآ£¬±طسذئنضخ،£ضخ‡ّ¶ّںo¶Y£¬ئ©ھqîض®ںoدàإc£؟‚t‚tئن؛خض®£؟ئ©بç½Kز¹سذاَسعسؤتزض®ضذ£¬·ا T؛خزٹ£؟بôںo¶Y„tتض×مںoثùهe£¬¶ْؤ؟ںoثù¼س£¬كMحثز¾×Œںoثùضئ،£،±

¶Yتات²أ´ؤط£؟¶Y¾حتاضخہيتآخïµؤقk·¨،£

¾×س±ط¶¨زھسذ×شزرش“×ِµؤتآ,ؤا¾ح±طيڑزھسذضختآµؤقk·¨،£

ضخہي‡ّ¼ز¶ّ›]سذ¶Y£¬ؤا¾حبçح¬د¹×سذذآ·¶ّ›]سذضْتض£¬أ£ب»²»ضھش“حù؛خجژ×ك£»سض؛أدٌصûز¹شع°µتزضذŒ¤صز–|خ÷£¬›]سذںô T£¬ؤـ؟´µأزٹت²أ´£؟

بç¹û›]سذ¶Y£¬ؤاأ´¾ح•تضؤ_²»ضھش“حùؤؤƒ؛·إ£¬¶ْ¶ن؛حرغ¾¦²»ضھش“آ ت²أ´»ٍصك؟´ت²أ´£¬بثëH½»حùضذتاش“كMش“حث£¬ك€تاش“ز¾ش“׌£¬¶¼•پyج×،£

،°ضئ¶بشع¶Y£¬خؤéشع¶Y£¬ذذض®£¬ئنشعبث؛ُ£،،±

¸÷·Nضئ¶بتاسة¶Yپيزژ(gu¨©)¶¨µؤ£¬¸÷·Nخؤ»¯ذذéز²تاسة¶Yپيزژ(gu¨©)¶¨µؤ£¬µ«تا¶Yµؤت©ذذ£¬…sتازھ؟´بثتابç؛خ³ضتطµؤءث،£

،¶¶Yس›،¤ضظؤلرà¾س،·ضذك€س›فdءث؟××سŒ¦سع¶Yک·µؤس^üc£؛،°¶Yز²صك£¬ہيز²£»ک·ز²صك£¬¹(ji¨¦)ز²،£¾×سںoہي²»„س£¬ںo¹(ji¨¦)²»×÷،£²»ؤـ،¶شٹ،·£¬سع¶Y؟ٹ£»²»ؤـک·£¬سع¶Yثط£»±،سعµآ£¬سع¶Yج“،£،±

ثùض^¶Y£¬¾حتاµہہي£»ثùض^ک·£¬¾حتا¹(ji¨¦)آة،£

¾×س›]صئخصتآہي²»•ح„س£¬²»·û؛د¹(ji¨¦)آةµؤتآاé²»•ح×ِ،£

بç¹û²»ؤـظx،¶شٹ،·رشض¾£¬شع¶Y¹(ji¨¦)ةد¾ح•³ِ¬F(xi¨¤n)ض‡ص`£»²»ؤـسأک·پيإن؛د¶Yƒx£¬¶Y¾حï@µأ†خ±،،£بç¹ûµہµآœ\±،£¬ثùذذµؤز²¾حتاج“¶Y،£

،°رش¶ّآؤض®£¬¶Yز²،£ذذ¶ّک·ض®£¬ک·ز²،£¾×سء¦´ث¶صكزشؤدأو¶ّء¢£¬·ٍتازشجىدآج«ئ½ز²،£ضT؛£¬بfخï·َw£¬¶ّ°ظ¹ظؤھ¸ز²»³ذتآزس،£¶Yض®ثùإd£¬±ٹض®ثùضخز²£»¶Yض®ثùڈU£¬±ٹض®ثùپyز²،£،±

صfµ½¾حؤـ×ِµ½£¬ك@¾حتا¶Y£»×ِئًتآپيت¹بث¸ذµ½؟ىک·£¬ك@¾حتاک·،£

¾×سض»زھء¦ذذسعك@ƒةصك£¬ؤاأ´¾ح؟ةزشفo×ô¾ض÷,ت¹جىدآج«ئ½،£

ضT؛پي³¯°ف£¬بfخï¸÷µأئنثù£¬°ظ¹ظںo²»م،±Mآڑتط،£

ثùزش£¬¶Yµآإdت¢µؤ•r؛ٍ£¬أٌ±ٹز²¾ح•µأµ½؛ـ؛أµؤضخہي£»¶YµآڈU³عµؤ•r؛ٍ£¬أٌ±ٹز²¾ح•ةْپy،£

؟××سك€جط„eڈٹص{(di¨¤o)ءث‡ّ¼زµؤضخہيصك؛أ¶Yµؤضطزھت¾·¶×÷سأ£¬بç،¶ص“صZ،¤‘—†–،·£؛،°ةد؛أ¶Y£¬„tأٌز×ت¹ز²،£،±،¶ص“صZ،¤×سآ·،·£؛،°ةد؛أ¶Y£¬„tأٌؤھ¸ز²»¾´£»ةد؛أءx£¬„tأٌؤھ¸ز²»·،£،±

ڈؤ؟××سŒ¦¶Yµؤز»دµءذص“تِضذ؟ةزش؟´³ِ£¬ëmب»؟××سڈؤہد×سؤاہïŒW(xu¨¦)ء•(x¨ھ)ءثخهµآµؤدµ½y(t¨¯ng)س^£¬µ«تا؟××سشعاàؤê؛حضذؤê•rئعدà®”(d¨،ng)éLµؤ•régہ¶¼تازش¶Y؛حبتءxéضطüc£¬شع×سدµ½y(t¨¯ng)ةدكMذذ¾«زواَ¾«µؤم@رذ£¬¶ّخ´ؤـصوصîI(l¨«ng)خٍ´َدµ½y(t¨¯ng)µؤٹWأî،£

ز»·½أو£¬ك@ز²شSتازٍé؟××سدببëéض÷µط³ç¾´سعضـ¹«µؤڑvت·¹¦؟ƒ£¬¶ّ¼¤°l(f¨،)ءث×شةيµؤصضخض¾دٍ£¬«@µأڈٹ´َ„سء¦ض§“خ¶ّت¸ض¾²»سهµط×·اَہيد룬شعاàؤê؛حضذؤê•rئعéLئعجژسعحâاَء¢کI(y¨¨)µؤ±¼²¨ض®ضذ£¬ëmب»شعاَ½جض®؛َŒ¦سعہد×س°l(f¨،)³ِءث،°ئنھqˆز®£،ہد×سصوخلژںز²،±µؤ¸ذ‡@£¬µ«²¢خ´ؤـ‰ٍہي½âہد×س½ًسٌض®رشµؤصوص¸ك¶ب،£

ءيز»·½أو£¬ڈؤ؟××س¾«سع³£µہµؤث¼دë؛حŒW(xu¨¦)صfجطüc¶ّرش£¬شع³£µہضذَwخٍ´َµہ£¬³£³£¶¼تاذèزھشع½›(j¨©ng)ڑvك^؛َ²إؤـح»ئئ¬F(xi¨¤n)دَ¶ّ°l(f¨،)¬F(xi¨¤n)±¾ظ|(zh¨¬)£¬؟××س½›(j¨©ng)ڑvءثضذؤêضـسخءذ‡ّµؤîچإوض®؛َ£¬سعحيؤêقD(zhu¨£n)¶ّ؛أ،¶ز×،·£¬‘ھ(y¨©ng)®”(d¨،ng)صf¾حتاك@·Nزژ(gu¨©)آةµؤَw¬F(xi¨¤n)،£

ك@ز²صfأ÷؟××سحيؤꌦسع·ا³£µہµؤذقةيأ÷µآہيص“زر½›(j¨©ng)é_ت¼سذثùîI(l¨«ng)خٍ،£

جببô؟××سؤـ‰ٍ¸üشçز»ذ©رذ¾؟·ا³£µہµؤذقةيأ÷µآہيص“£¬؟ةؤـءô½o؛َبثµؤ½›(j¨©ng)µنصZ¾نضذ£¬¾حسذدٌ³؛†،¶خهذذ½›(j¨©ng)،·ضذز»کسµؤص“تِءث،£

كx×شضذبA‚÷½y(t¨¯ng)خهµآذقةيخؤ»¯دµءذ•ّ¼®ض®،¶¶Y،·£¬×÷صك£؛ ذـ´؛ه\£¬ 2018ؤê £¬µع034--038ي“

°l(f¨،)±يشuص“ شuص“ (2 ‚€شuص“)