���ֲ��ȡ��Ŀֲ��c��˼

�ֿ˚g

���ֲ��ȡ����� ��������ˇ�g(sh��)��Ժ ���D

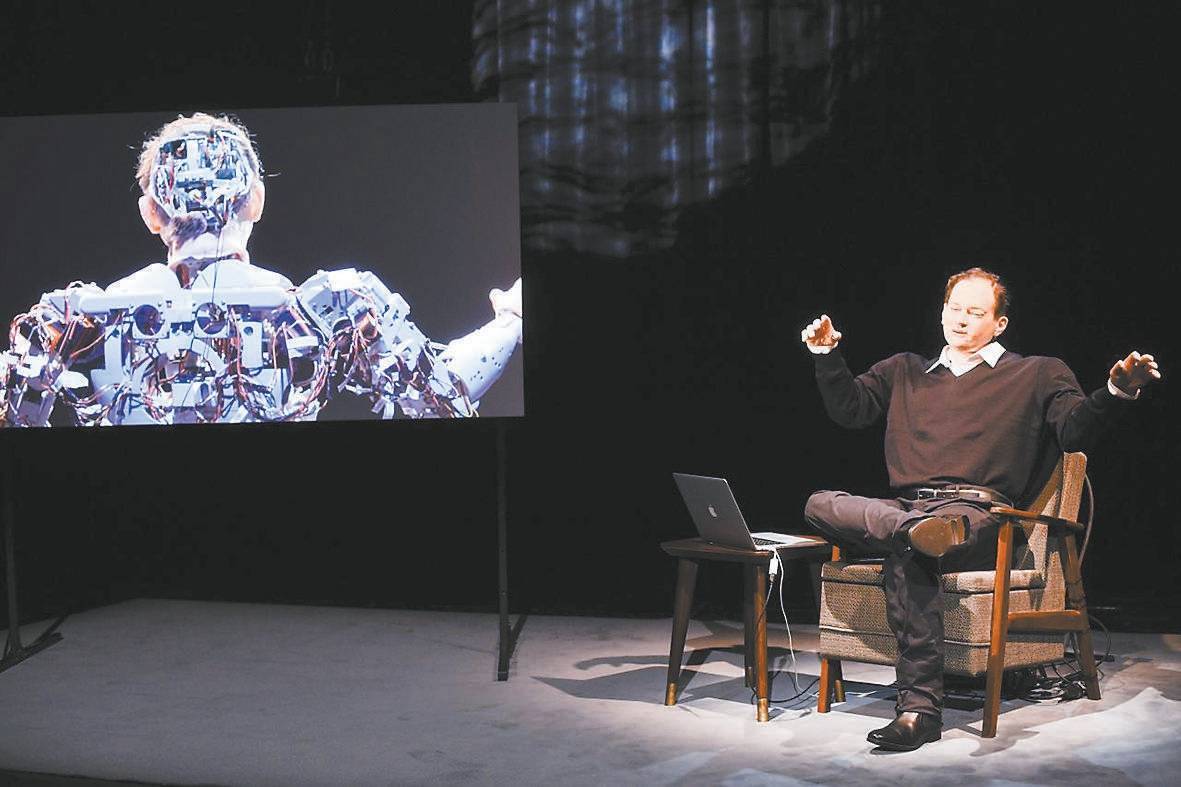

�����ڱ�������ˇ�g(sh��)��Ժ�����^���˵�������ӛ䛄��F�ݳ��ġ��ֲ��ȡ����@��һ���]���݆T��ֻ��һ�߷����C���˪��������_һ��(c��)���Z�Z߶߶���f�˽�һ����^�ġ���愡�����f���ǡ��������s�]�й����鹝(ji��)���]������_ͻ���]���݆T������Ҳ�y���γ��_���_�¹���ͬ����^���P(gu��n)ϵ�����f�����ǡ��������s�������ڄ������ݳ��������^����ǰ�V�f���挍��������ȡ������������Ƭ���@��һ����ȫ��AI���g(sh��)�����Č���ݳ������P(gu��n)���������˴��ֲ��������_׃�������עĿ���κάF(xi��n)�еđɷ��c���^��y�Ԍ��������������ʹ����đ��wՓ�S��һ�tЦԒ��

�C���˕�ȡ���݆T��

���ֲ��ȡ������_���^ʮ�ֺ������������_���ָ�������^(q��)λ���_����һ�߱P�ȶ����ęC���ˣ����ֲ��ȡ��ı��������R˹��÷�յķ���Ʒ�����X�����r�p�p�ؓu�[�����ֲ�ͣ��׃�Q�˄���ֻ����Ƿ����ęCе�Ԅ���һ��ľż�㱿�����_�Ѕ^(q��)ƫ��̎�Ғ���һ����ɫĻ������Ͷ��Ӱ��֮�����_��̎������һ����С��ڰ�����������������[�����D(zhu��n)Ȧ����X���������ߵą^(q��)λ��ʼ���K�]��׃������ȻҲ�]��ʲô�����_�{(di��o)�ȡ���Ҳ��(g��u)�����κΑ��龳�c���������������@һ��ֻ�Ǖ��r�F(xi��n)�����܉����ҌW���c�m�e�����ܙC�����ܿ�͕�ʹ���P(gu��n)���ݵķ���������׃�ø�����������ā����������

������ϲ�g��ϲ�g��ٝ�ɻ���AI���g(sh��)�����@�˵��ٶ����ܮ�������D����Ҳ��Ȼ���ٵظ�׃���_�Ę�ò�������������^���˶�ã������_���g(sh��)������Ҫ��AI��ȡ�������C���˕�ȡ���݆T����_��׃�əC����������؆���������ęCеȡ��Ѫ��֮�|���݆T�r�����_�ϵ�̓��߅�猢��ζ��x�����������W�ΑB(t��i)������������������S���W���c��һ�����o���ش��@��һЩ��������Ć��}���҂���Ҋ�R�����������n��������������������O���ġ�����������ǰ����һ��������Ӣ����ÿ���Ӎ��2025��5��25�գ���������OpenAI o3ģ�����״β� ָ�]�ܽ^�P(gu��n)�C���C���c����Z���ƙ�(qu��n)�Ѳ����ǿƻ�С�f���ƻ��Ӱ���Ի����������nj������ڵć���F(xi��n)�����z���������c�����v�εĹ��I(y��)������ͨ�ż��g(sh��)������ͬ�����@�����Ƽ����^�c���ξ��^�ٿصĄ��r��׃�������^�����(sh��)����ȫ���˱��ӵą��c�ߣ��҂����������ԓ��ȥ�Ώ����������AI������һ���o�����ܵ�������߀��һ���˶���ʽ��ä����

��AI���ٰl(f��)չ�������c�n˼

�l(f��)����ʡ���ǣ����ֲ��ȡ�������һ���C���˵�ힸ������DZ��_�����ߌ�AI���g(sh��)���ٰl(f��)չ�������c�n˼���ݳ������������^�����C�����c�������ش��e���ݳ��Y(ji��)�������^������Ո���_���^���M�b�����N�����;�·�ęC���˵ġ����X�ס������^�����Lj��ݳ�����֪������߀�ǟo����һ�_ʼ�ͳ��¹���Ͷ�ŵ���Ļ�ϵ�Ӱ���t�tδ���@�F(xi��n)������ֻ���P(gu��n)�]�C���������������@�����^�����R�����ݳ����P(gu��n)�Iȫ����һ���S�r���ε��Դ���^�Д��ݳ����ֿ��S�r�����ӵ���X������

�ı��������R˹��÷�շQ���ֲ��ȡ������_�ʬF(xi��n)��һ������桱�������ǡ��ݳ�������Ʒ���˂��y(t��ng)�����݆T���ݵĶ��t�c̓��(g��u)����������桱���ǂ��w�������挍��(j��ng)�v���Լ����Լ������R˹��÷�գ��c�C���ˣ����R˹��÷��2��Ԏ�������Q���P(gu��n)ϵ�������_���̵ęC�������R˹��÷��2ȡ����������������ص����_���v�����R˹��÷�յĹ�����һ�δΫ@��ٝ�@�c���������������R˹��÷������ģʽ���ı��ݸе�������Ҳ�y�Կ˷��l�l���F(xi��n)�Ŀ����c�ª��������R˹��÷�հl(f��)���������һ�����ԄӌW���ij����b�����R˹��÷��2������������R˹��÷��2�ܳ����ϾW(w��ng)��ͬ�������ܙC�����д���ˇ�����ݳ������l(f��)��ʲô׃���������S�U����ԭ�Ͳ����ԭ�͵ęC���ˣ����ɞ�����_�������ľ��������������˳����_���݆T��ֻ�������^�r�����a�������B����?zh��)�Ҳ�o����Ҫ��ӛ�ö���ǰ�������W�ɵ��uՓ�҂�����ʢٝ����֮�ڡ����^����ÿһ���ݳ��У������������������顢��λ�����������ߘӵľ��ʱ����������������b��һ���ׄ������̵ęC���ˡ�������֮2�����݆T����֮����ô�^�������@�����d�^֮�⣬�Ƿ�����F(xi��n)ij�N���ӵĿֲ���������

���R˹��÷���f�����ь��ҵ����w���������C���ˌW����ɤ�ӺͿ��`��һ���@�ø��挍��Ȼ�������X���@����ʲô�ط������������C���˿��������c���ʮ�ֽ��ƣ���ֻҪ����ijЩ����(ji��)�ϵIJ���������͕���һ���L�ƵĽ�ʬ�����˸е��ֲ����ձ��C���ˌ���ɭ���댢�@�N��Q�顰�ֲ��ȡ���uncanny valley�������C���˿������������ֲ�ʮ��������������Ŀֲ��cİ���С����ֲ��ȡ�����ʮ����ǰ��1970�꣩����ġ���ĺø��S�����c�C���˵����ƶ������R���c֮����E����������W���O(sh��)��������ܙC�����c��Խ��Խ���������c�C���˻��s�����ѳɳ��B(t��i)����ô���c���˷��ģ����������J֪�_ͻ���Ƿ��ѱ�����������˂��Ƿ���������Խ���ֲ��ȡ��@���ϵK��

�����I(l��ng)��������ߵ�����ڵ��ó�

������ˇ�g(sh��)������������ȡ�Q��ˇ�g(sh��)�����cԭ�͵����ƶ���ˇ�g(sh��)֮�������������c����֮�g����ͯ���^��ż����Ӱ��r���ǷN�d�^�c�g�����������C�������^���mȻ�������ϱȃ�ͯ��������һ���M����w�Ą��������е��M�뻥���龳����ʹ��֪���^ľż��ҽzľż��ţƤ��̣������Ƶ���������������Ҳ�O�����ܵ���Ⱦ�������������������ʮ�֏��s���ЕrС�ļ��l(f��)���������������ҷ����c��w��Ⱦ���������ҡ�˼����_�m�������ڡ���̖�U��|���L��һ�������Q�ձ������������Ę����ı��ݞ顰���ؕ���������ľż��ľż�����f����/���������سʬF(xi��n)����ż�����o�������Į�cľż�]�������(n��i)�ݵ��ˑB(t��i)ͬ�_������ʹ�������c�o�����@һ�����Ķ��ɱ�����Ɖ����˂�һ�ٓ��n�C����ȱ���˵ĸ����c�����ض��������{(di��o)�ʬF(xi��n)�����(n��i)�ģ���������o���������Ҫ�����Dz��������F(xi��n)���������x�Ĉ�(zh��)����

���S����һֱ�`�x���Rϣ�صġ��g�xЧ�������Ԟ顰�g�x���������ߺ��^�p��ʼ�K�������ѵ������J�R�c�������R�����]��������Ҳ�͛]�����^���Ƴ����X�����H�^���ǟoՓ������߀���^�p�����������X�����X�ر����p�����R��һ�����ѵ��J�R���@���݆T���ݵ�̓��(g��u)��������һ�Ǖ��r���s�@Щ̓��(g��u)����ķǬF(xi��n)�������g�xЧ������ͬ�r�����@�p�����R�������džη�����������_���X�����]�л��X�c���x���X���p�����R���κ���ӵČ�����Ӷ������ܴ�����

����ֲ�����Ҫ���ǙC����ȱ����������c�����ض������njW����������W���ͼm�e�ęC���������܌W����W�������ƌW��˺�_���ѿ�����һ������߉�����M���\��ęC�����ص�������żȻ��ƫ����׃����������Ҏ(gu��)�t������֮̎��һ�P���N���݆T�ĬF(xi��n)�����d��ֱ�X�c�`��֮�����ݳ����c�^�p���������е���з��������뾎�̣����^�������ض���Ҳ������һ�N�˞��O(sh��)Ӌ������

�l(f��)Դ�����xʽ������������đ�ӎ����Ǟ��ˊ���������ǧ���������ĸ�����ܰl(f��)�����N��׃�����]�и�׃���ǣ��κ���ʥ�����ā������˂��I(l��ng)��������ߵ�����ڵ�����֮�������ϵ��������C������������c���������y���y��Ĝ���֮�����ˌ������̎������ζ��x��

�ҿ������}��������Ҳ�֪����߀���fЩʲô�����@һ�ЃH�H���_ʼ���������ߞ���uՓ�ң�

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)