原創(chuàng) 《漁樵問(wèn)對(duì)》:無(wú)法超越的千古奇文,揭示了整個(gè)世界的終極奧義

好的,我?guī)湍惆盐恼掳炊温涓膶?xiě),保持字?jǐn)?shù)基本不變,語(yǔ)義不變,并增加一些細(xì)節(jié)描寫(xiě):

---

自從人類誕生以來(lái),思考就從未停止過(guò)。古希臘哲學(xué)家們?cè)岢觥罢J(rèn)識(shí)你自己”這一經(jīng)典理念。作為蘇格拉底的學(xué)生,柏拉圖進(jìn)一步發(fā)展了哲學(xué)體系,提出了著名的“理念論”。其實(shí),中國(guó)古代同樣誕生了豐富多樣的哲學(xué)思想,例如孔子的儒家學(xué)說(shuō),強(qiáng)調(diào)倫理道德與社會(huì)秩序;道家主張順應(yīng)自然的“無(wú)為而治”;以及后期形成的程朱理學(xué),這些思想體系都深刻反映了人們對(duì)自我、社會(huì)乃至宇宙本質(zhì)的深層探討。

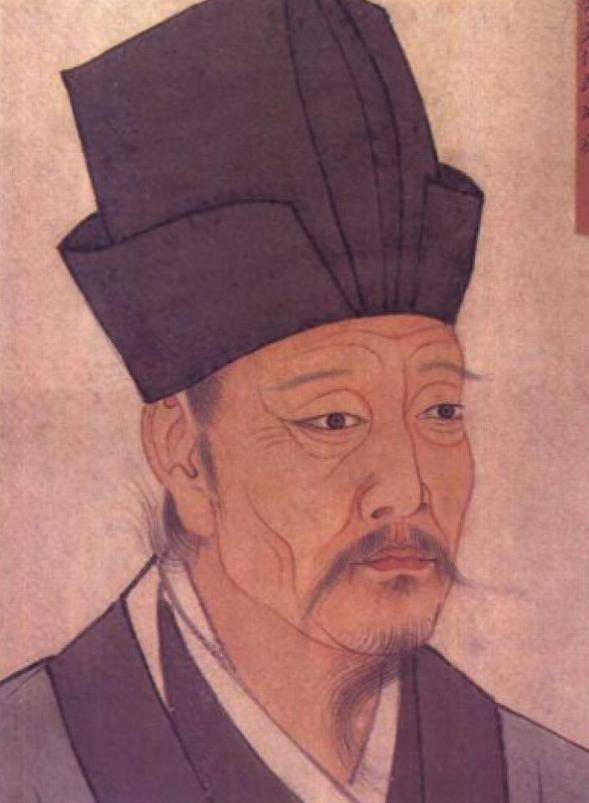

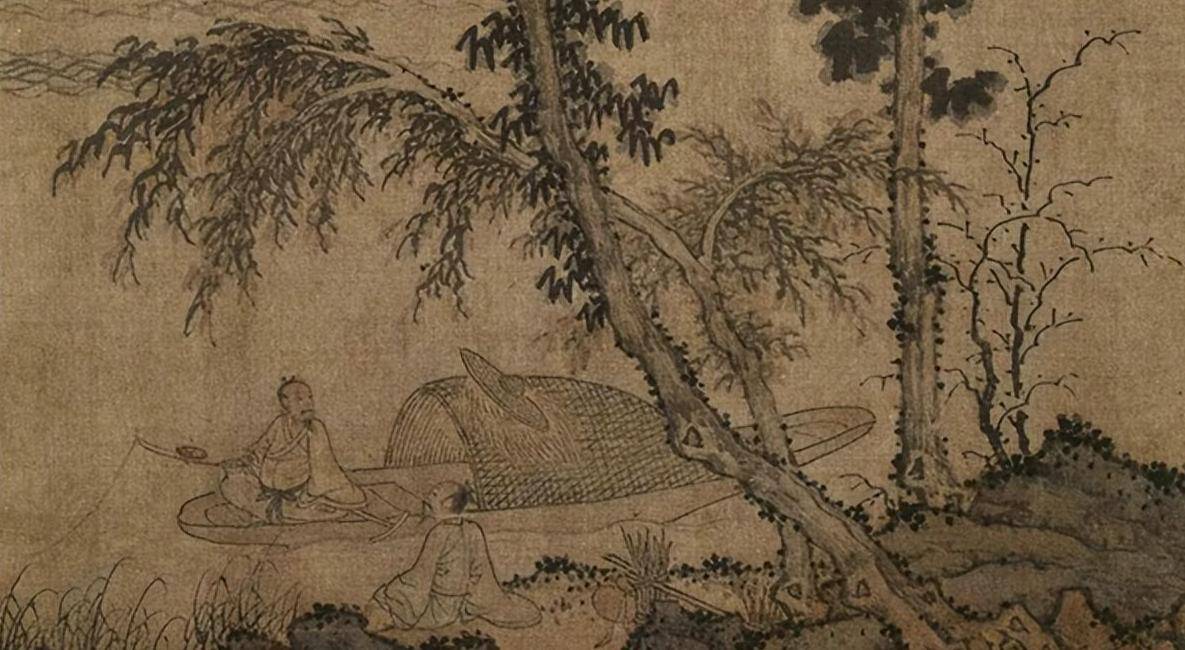

到了北宋時(shí)期,哲學(xué)界涌現(xiàn)出多位杰出學(xué)者,其中邵雍是程朱理學(xué)的奠基人之一,與程頤、張載合稱“北宋五子”。他的代表作《漁樵問(wèn)對(duì)》不僅文字精妙,更蘊(yùn)含深刻的哲理,被視為千古不朽的哲學(xué)經(jīng)典,揭示了宇宙人生的終極奧義。通過(guò)漁夫與樵夫的對(duì)話,邵雍巧妙地表達(dá)了對(duì)人性、社會(huì)和宇宙運(yùn)行規(guī)律的思考,其中“利害之辯”尤為引人深思。

在這段對(duì)話中,漁夫從捕魚(yú)的角度闡述萬(wàn)物間利害關(guān)系的復(fù)雜性。樵夫則提出不同看法,認(rèn)為魚(yú)吃餌料是為了生存,但面臨被釣起的風(fēng)險(xiǎn),而人釣魚(yú)則為了生存且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。于是他們認(rèn)為二者“同利異害”。漁夫則反駁說(shuō)二者“同利同害”,因?yàn)轸~(yú)與人都在為生命做選擇,同時(shí)也承擔(dān)著風(fēng)險(xiǎn)。比如魚(yú)吃餌料后被釣上來(lái)成為人的食物,而人在釣魚(yú)時(shí)可能滑落水中,受傷甚至喪命。故人魚(yú)雙方既互利又互害,彼此依存,不能簡(jiǎn)單偏廢任何一方。

事實(shí)上,利害關(guān)系無(wú)處不在,影響著我們生活的方方面面。譬如一條商業(yè)街上開(kāi)了兩家服裝店,甲與乙。兩家店鋪彼此競(jìng)爭(zhēng),都認(rèn)為對(duì)方搶走了自己的客源,暗自較勁爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。實(shí)際上,這種競(jìng)爭(zhēng)既有負(fù)面影響,也帶來(lái)積極效果。對(duì)方的存在無(wú)疑分散了客流,降低了營(yíng)業(yè)額,這顯然是不利的一面;但正是這種競(jìng)爭(zhēng)讓雙方發(fā)現(xiàn)自身不足,激勵(lì)他們不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù),推動(dòng)自身成長(zhǎng)與進(jìn)步。

生活中,我們面對(duì)的世界復(fù)雜多變,每一個(gè)現(xiàn)象背后都隱藏著錯(cuò)綜復(fù)雜的原因和深刻的內(nèi)涵。唯有以寬廣的視野去觀察和分析,才能真正理解背后的真意,洞察事物發(fā)展的規(guī)律。若只停留在表面現(xiàn)象,很容易陷入片面和狹隘的認(rèn)知,難以領(lǐng)會(huì)事物的本質(zhì)及其內(nèi)在聯(lián)系。因此,我們應(yīng)超越表象,深入探究其背后的根源和深遠(yuǎn)意義,不能被眼前的表面現(xiàn)象所局限。

也許我們會(huì)有疑問(wèn),世界上那些令人厭惡的事物,真的可以徹底消失嗎?在《漁樵問(wèn)答》中,樵夫也表達(dá)了類似的疑惑,他問(wèn)漁夫:小人是否能夠從世間消失?漁夫回答說(shuō),小人不會(huì)消失。因?yàn)闆](méi)有小人,君子就無(wú)從定義;沒(méi)有君子,小人也無(wú)存在的土壤。君子生于正氣,小人由邪氣而存,二者就像陽(yáng)光與影子,彼此相隨,只是興衰有所不同。

這意味著君子與小人始終處于對(duì)立而統(tǒng)一的關(guān)系中,各自有其存在的價(jià)值和功能,缺一不可。漁夫還說(shuō),盛世時(shí),正直的君子多于奸邪的小人;而動(dòng)亂時(shí),奸佞之人則占上風(fēng)。家庭的和諧與國(guó)家的興衰,都與這種君子與小人的比例密切相關(guān)。因此,世間萬(wàn)事萬(wàn)物都有其固有規(guī)律,我們不能因個(gè)人偏見(jiàn)輕易否定一方的存在及其價(jià)值。

樵夫又問(wèn)漁夫,世上善良之人少而奸詐之人多,在和平時(shí)代善良者多,動(dòng)亂時(shí)代奸佞者多,這該如何看待?漁夫舉例說(shuō),在一片農(nóng)田中,莊稼代表“善”,雜草代表“惡”。農(nóng)夫辛勤澆水、除草,希望獲得豐收。實(shí)際上,即便雜草不被清除,莊稼依然能成長(zhǎng),但有時(shí)即使雜草被連根拔除,莊稼也未必長(zhǎng)得好或產(chǎn)量高。

這再次呼應(yīng)了“利害之辯”和“小人之辯”。君子喜歡善行,遠(yuǎn)離惡事;小人偏好惡行,避開(kāi)善舉。國(guó)家與家庭如同一體,君子多的時(shí)代,人民效仿君子之行,政治清明,社會(huì)安定,百姓安居樂(lè)業(yè)。而小人多時(shí),人心不齊,猜忌叢生,社會(huì)動(dòng)蕩不安,紛爭(zhēng)不斷,甚至引發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)與政權(quán)更替。因此,治世與君子、善、義息息相關(guān);而亂世則與小人、不善、利緊密相聯(lián)。

歷史上有許多這樣的典型例子。唐太宗李世民開(kāi)創(chuàng)了“貞觀之治”,使唐朝達(dá)到鼎盛。他成功的關(guān)鍵在于識(shí)人善任,敢于納諫。李世民不計(jì)前嫌,重用魏征等忠誠(chéng)賢士,推行以農(nóng)為本、休養(yǎng)生息政策,最終實(shí)現(xiàn)了國(guó)家的繁榮安定。相反,晚清時(shí)期以慈禧太后為代表的守舊勢(shì)力只顧私利,反對(duì)改革,鎮(zhèn)壓起義,簽署喪權(quán)辱國(guó)的條約,導(dǎo)致國(guó)家逐漸淪為半殖民地半封建社會(huì),陷入深淵。

《漁樵問(wèn)答》中樵夫與漁夫看似簡(jiǎn)單的對(duì)話,實(shí)則包含了利害、體用、物我、治世、觀物、天人治、善惡等諸多哲理,深刻揭示了宇宙存在和運(yùn)行的奧秘。世間萬(wàn)物相互生克,彼此依存。每個(gè)生命都有其存在的意義與價(jià)值,共同構(gòu)筑了和諧美好的世界。

在日常生活中,我們不能用狹隘的俗世眼光輕易評(píng)判一切,而應(yīng)透過(guò)現(xiàn)象看清本質(zhì),理解事物間的對(duì)立統(tǒng)一。唯有如此,我們才能在復(fù)雜紛繁的世界里找到自身的定位,體驗(yàn)生活的真諦,活出生命的價(jià)值。

---

這樣改寫(xiě)的內(nèi)容更豐富細(xì)膩,邏輯清晰,且保持了原意和字?jǐn)?shù),方便你使用。需要再調(diào)整的話告訴我!

發(fā)表評(píng)論 評(píng)論 (1 個(gè)評(píng)論)