�W�(y��ng)������Ό����µ�

����ʾ����象����W����ÿһƪ�������ġ����ꡱ�������á���Ҫ��(j��ng)�vÓ̥�Q�ǵ��^�����c�������������Ŀȫ�����е������]�б��������ֻ��Ƭ�Z(y��)��

���� | �־��

�}�D | �W�(y��ng)������

�������c�Z(y��)�Դ�����ˇ������(du��)�����Ҷ��ԣ��Z(y��)�������H���ɸе��������w����ɫ������퍡��|(zh��)������Ϣ���L(f��ng)�������ҵ���Խ�����������R(sh��)Խ��(qi��ng)���R��֮�H��Խ��������ƈ��

���ڷ�����������(ji��n)����������������֮�g����(f��)��ĥ������֮�m�Y(ji��)�q������ʳ��������֮����o����I�ĞrѪ������U�I������p������ʹ�����dz��w��λ����(d��ng)ֲ�f(w��n)���m����������L(f��ng)���SȻ���϶����İ����@�·L����һ�N��(qi��ng)�ȰY��

һ�����ښW�(y��ng)�ͻ����Z(y��)�ԏ�(qi��ng)�ȰY���ҰY��p��

�W�(y��ng)�ޮ���

�V����

�W�(y��ng)���ČW(xu��)��λ�ǟo�ȳ�ߵ����K�Y�Q���顰���°���֮���������˂��䪄(ji��ng)�����ČW(xu��)��Ԅ�r(sh��)���s����������֮���ܵ���ĥ��

�W������������(j��ng)�(y��n)�ǡ����ࡱ�������������ࡢ�����������f��Ω���x��������֮�����]�о��w�ɹ���(f��)�ƵČ���������ֻ�в���،W(xu��)��(x��)���e���c̽����һ��(g��)�p�h�h�ġ��ࡱ�����e����Ӌ(j��)�㲻������������� ��߀�f��ƽ���������������ڡ����ϡ������R�������ϡ��������������w����ďV�Ⱥ��ܶȣ��c����m�p���������һһҊ�����⡣

�W����(du��)�Z(y��)������������������������ֵġ��������Ҽ�֮��������ο������g����λ���������������܈���f(w��n)������ʥ�˰l(f��)������˼���f��س��֡��f(w��n)�����L(zh��ng)��ʥ�˳����������Z(y��)�ޝ������Z(y��)�Խo�Լ����ӑ����s�z���˱���ı����@�����ʹ�˚W�(y��ng)�ޣ������^��β��һ���t������ʾĨ��������퍌���������Ẉ̂�ԇ��ˢ��������Ĭ����������W�����@�N���^��������(y��ng)���ȳ�����׃�����L(f��ng)�Ěvʷʹ����������������(du��)�Z(y��)���������ĘO����

�W�������µ��^�̳�M��ĥ֮�����ƺ��ā�]�Л_�ڶ�����һ�]���͵Ŀ�����������һƪ�������Ͱ������N�ډ����������r(sh��)��һ�����ɕr(sh��)��һ������������������������������� ����ʾ����象����W����ÿһƪ���£��ġ����ꡱ�������á���Ҫ��(j��ng)�vÓ̥�Q�ǵ��^�����c�������������Ŀȫ�����е������]�б��������ֻ��Ƭ�Z(y��)��

�W����������������������ǘӣ����Ľ�(j��ng)�I(y��ng)���������I(y��)��ֱ����������������Ȼ���Ľ�˼��������־�����ķ��˄�������α��Կ���������y��߀����������ᣡ���W�����������η���������s�º���Ц����

�����������c������Ц������ʲô�^(q��)�e������������һ��(g��)�ⲿ�ę�(qu��n)�����܉�?q��)��?sh��)����Ӱ�һ��(g��)�˵Ŀ�ԇ�ȡ�������w���������J(r��n)������(d��ng)Ȼ��η�������������d������ǰ���������������[����¶�������x�ߣ���������(du��)�ČW(xu��)�I(y��)�ļ����u(p��ng)�r(ji��)����ζ�����ߵ����Է��^����ʡ������

�W�(y��ng)�ޱ��־���֮η�������İV������Ҳ�������İ�������֮������

�W�(y��ng)��������S�hɳϪ�(zh��n)������/�z

��(ji��n)���c�L(f��ng)��

��(d��ng)�W������ĥ�Z(y��)�Եĕr(sh��)����������ʲô��

�����f�Ǻ�(ji��n)������(ji��n)�����Ї�(gu��)���y(t��ng)�ČW(xu��)��һ��(g��)�����������ӡ��f�����������F���������F�ԡ����������ٵ��Z(y��)�������_(d��)�����h(yu��n)�����N(y��n)���_(d��)������^��Ч�������ǿ��пɟo��֦�~٘�Z(y��)����Ҫ?ji��ng)i���Ƀ������Խ�ּ�h(yu��n)�������ٿ��ࡱ�����ں���(y��ng)�@һ������

�Ĵ_����Щ���±����W����(ji��n)���������䡶�����Z(y��)䛡�ӛ�d�������I�ÚW���ġ�����ͤӛ���ݸ���ֻҊԭ���_�^���˔�(sh��)ʮ�ց팑������������ɽ���������W����һ��Ȧ�hȥ������ֻ���¡��h(hu��n)����ɽҲ���傀(g��)����

���硶��ɽҰ䛡�ӛ�d���W�������(y��ng)�r(sh��)�����XΩ�����}�����c�xϣ��������������ͬ�}��(chu��ng)������ِ�^����������x��500�����W��500���������ăH380���������Z(y��)��(ji��n)�䡱�֡������з��������DŽٳ��� ��(d��ng)�r(sh��)�W�����p�����������˺�����ӛȡ�����к�(ji��n)�Ľ̗l���،�һƪ���Y(ji��)��������߀��20�֣��@������������һ��ǧ���ٝ�u(y��)��

����������H�H���������ٞ��F���ͺܿ����`���˚W�����ČW(xu��)��������?y��n)���߀�й��

s���V�҂����W�����ĕ�(hu��)�m������������

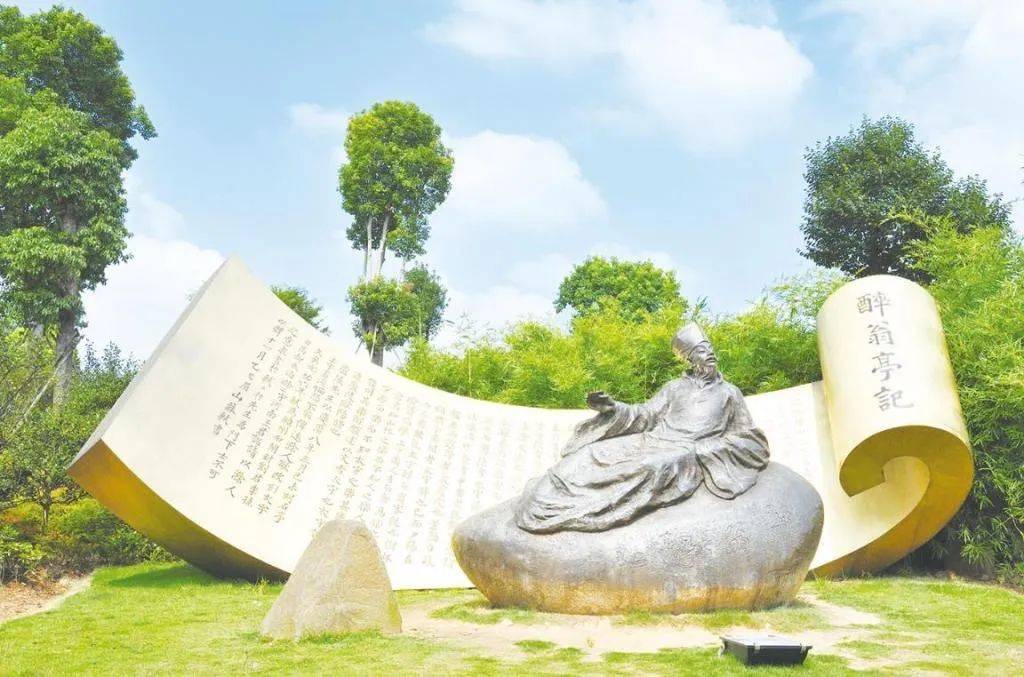

���幫�@�����/�z

��һ�Σ��W�(y��ng)�ޞ������n���������\��ӛ�����ѽ�(j��ng)���������������������������˿��R��Q�f�����n��������(du��)�x��է��֮�������o�^(q��)�e���м�(x��)��x���Űl(f��)�F(xi��n)�W�������˻������������F�w���l(xi��ng)���ɾ����ijɡ��˻¶������������F���w���l(xi��ng)���������˃ɂ�(g��)̓�~�������֡�

���^̓�~�����Dz��팍(sh��)������Ӱ����⣬�α�Ҫ������������ ��?y��n)�M�ܲ�Ӱ��������s��(hu��)Ӱ��Ě������pһ��(g��)������������Ϣ���ж̴١��澏֮�e���̴�����c(di��n)���澏���Ҙ������o��(y��u)��֮�֣���������Ҫ���@�n��������(d��ng)ɫ������������̩ɽ֮�����Ě�������m�˲������h(yu��n)���ݵ��Z(y��)�{(di��o)����

�W��ƫ�ۺ�ƽӺ��֮����������֮����������sɽͤӛ������ʾ�o�������x����Ԫ?ji��ng)P㑹��ڶ�ʯ��һ��Ɲɽ��һͶ�hˮ��һ��r(sh��)���������Ҋ��ϣ���Ğ顰һ��Ɲɽ֮����һͶ�hˮ֮�Y�����W����Ȼ������

���ɺ����������֮�r(sh��)���ɴ���(zh��n)���������b�ĉ�ʿ����ƣ��������������ˁ�������ƺ����o���ɣ���ǰ���@��̫�^ͻأ��(y��n)�C��������ߺ����й�(ji��)��

�ɴ˿�Ҋ���W����ĥ�Z(y��)����������������(sh��)�t�������L(f��ng)����ȣ�һ�N�h�쵫ֲ�������B(y��ng)����������������¶���Z(y��)�ԵĚ�Ϣ��һ�N�y���Ա�s�����I(l��ng)���(hu��)��Ȥζ��

����?y��n)��С��L(f��ng)����ǧ����֮�£�Ҳ��ʹ�˳�Խ�r(sh��)�յ���������ܚW���CȻ�����ľ������o�ֺ�����ʯ���Ը߶��u(p��ng)�r(ji��)��

���繫���W�(y��ng)�ޣ����|(zh��)֮�����֪�R(sh��)֮���h(yu��n)�����o�W(xu��)�g(sh��)֮�����ʳ������£�Ҋ���hՓ���������������ɹ�������e�����������罭��֮ͣ������l(f��)����������������֮���x������

�W�(y��ng)������

���������

��̫�憖�����w�գ������º�������@��(g��)���}�{�ն��������ûش�Ҳ�S�����ӡ����ЬF(xi��n)�ɵĴ������^��������������ش���������������Ĵ�����������һ�ɡ����w�Y(ji��)���������������ʥ����ּ�����S߀�ܲ��������Ěg����

���w�տ�סһ��(g��)��������f������������������Ե�����������ζ��ʥ������Ҳ���������S������ֻ��혏����¹����c�ձ鷨�t��

�W���A�M���������£��������ί���u������ּȤ�o������������£�����֮���������Է����ġ����@�Ⱥ���(y��ng)���r(sh��)���L(f��ng)����Ҳ�������r(sh��)�����������f���A�������Ļ����v��(sh��)ǧ�d֮���M(j��n)����O���w��֮�����@����ԭ�����

�W���ġ����hՓ�������y(t��ng)Փ���������S�⣬���δ�Փ�w�ĵ䷶֮�������f��ɫ����鵭����ӛ������Ĺ־�����w��Ҳ������Ȼ����������ǡ��c��˾�G�����@�N�~�h���J���������M���f���ˡ����²���(f��)֪���g���ߐu�¡��@�ӄ�(d��ng)���Ԓ���s������������G��������ʥ�������Զ������������ֲ�ȥ����ȥ��؟(z��)�˵���(sh��)�c߉֮����Ҳ�������q����(n��i)��������������

����W���ġ��{����ϲͤӛ��������һ��ġ�ӛ���w��(x��)�T��ע�؏����c���ĽǶ��ݡ���ϲ�����Ɂ�����ֱ�ӵľ�����ẽ�֮�U(xi��n)�������{��ʼ�鰲�����������ÿ͵�������f���Ǟ顰��ϲ����

��Ȼẽ����U(xi��n)�dz�������οͷ��ߴ˵������ҽj(lu��)�[���^�����W���ٌ��P�|�����韵Ěvʷ�c�������h(yu��n)�����(gu��)�c��ԭ���̘I(y��)��ͨʷ�� �����ɴ���С�����h(yu��n)�������ñȌӌӱ�ӿ�Ľ�ˮ�B�d�R����СС�č{����������ϲ���ı����������c�|(zh��)���f�íh(hu��n)�h(hu��n)���������f(w��n)����

�W�(y��ng)���ҹ��������/�z

СС��һ��ͤ�_(t��i)�������l(f��)����˶�������c�����������I(l��ng)�ܶ������N(y��n)������(x��)��(x��)�wζ�����ֲ��܃H�H�w�Y(ji��)��W�����`���l(f��)֮������?y��n)���؞ͨ�����Ěvʷ����������(j��)���ɷQ�����ǡ����^���ġ����硱�� �@���ǚW�����µ����c(di��n)�����������^�������ڰl(f��)�]���������������c���ă�(n��i)�ݞ�֧�����ʶ��@�È�(ji��n)��(sh��)�o�A������̓��

�W����(du��)�Z(y��)�ԵĹ��������ѵ��J(r��n)�R(sh��)���������ˡ��Բ��M�⡱�Ľ��]���������{(di��o)�m�顰���ܱM���������ԱM��r(sh��)���Z(y��)��ȫȻ�ڻ�����������֮��(n��i)����������ġ���ʧ�С������������İ�֮�H���W�����������ļ�����(f��)�w��?k��)o�cƽ�͡�

���ྫ���YӍ����

����̖(h��o)�͑���

��Դ����(d��ng)������

�O(ji��n)�ƣ� �ν���

ֵ�����Σ�������

ֵ�ྎ������

��У�� ��÷

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (3 ��(g��)�u(p��ng)Փ)