�Ļ��Ї��С� ���M(j��n)�㽭�B�d��Ѹ�o(j��)���^

�B�d��Ѹ�o(j��)���^��������Ѹ���ᄚ�^(q��)��(n��i)��������Ѹ��ƽ���E�c�����Y�Ϟ���ĵļo(j��)���Բ����^��Ҳ���㽭ʡ�������������o(j��)���^��ԓ�^ʼ����1953�꣬2004�꽛(j��ng)�U(ku��)�����������ɞ���Ѹ���ᄚ�^(q��)����Ҫ�M�ɲ��֡��|����Ѹ����������ܼ����_�T�������Һ����ώ�����Ѹ��Ӆ��^���������Ѹ���ﲽ�н֛]�ߎײ��́����˼o(j��)���^��

�ڼo(j��)���^�ďV���҂�(c��)����һ�úܴ�ė��䣬֦���~ï���ѽ�(j��ng)�L��ė���߀�ǾGɫ�����ھG�~�g�r�[�r�F(xi��n)����Ѹ������ɢ�ġ���ҹ���_ƪ����:�����ҵĺ�Ժ�����Կ�Ҋ�����Ѓ������һ���Ǘ�������һ��Ҳ�Ǘ��䡣�Ĵ���������c��Ѹ�����־o�o���B���ɞ��Խ�r�յ��Ļ�ӡӛ��

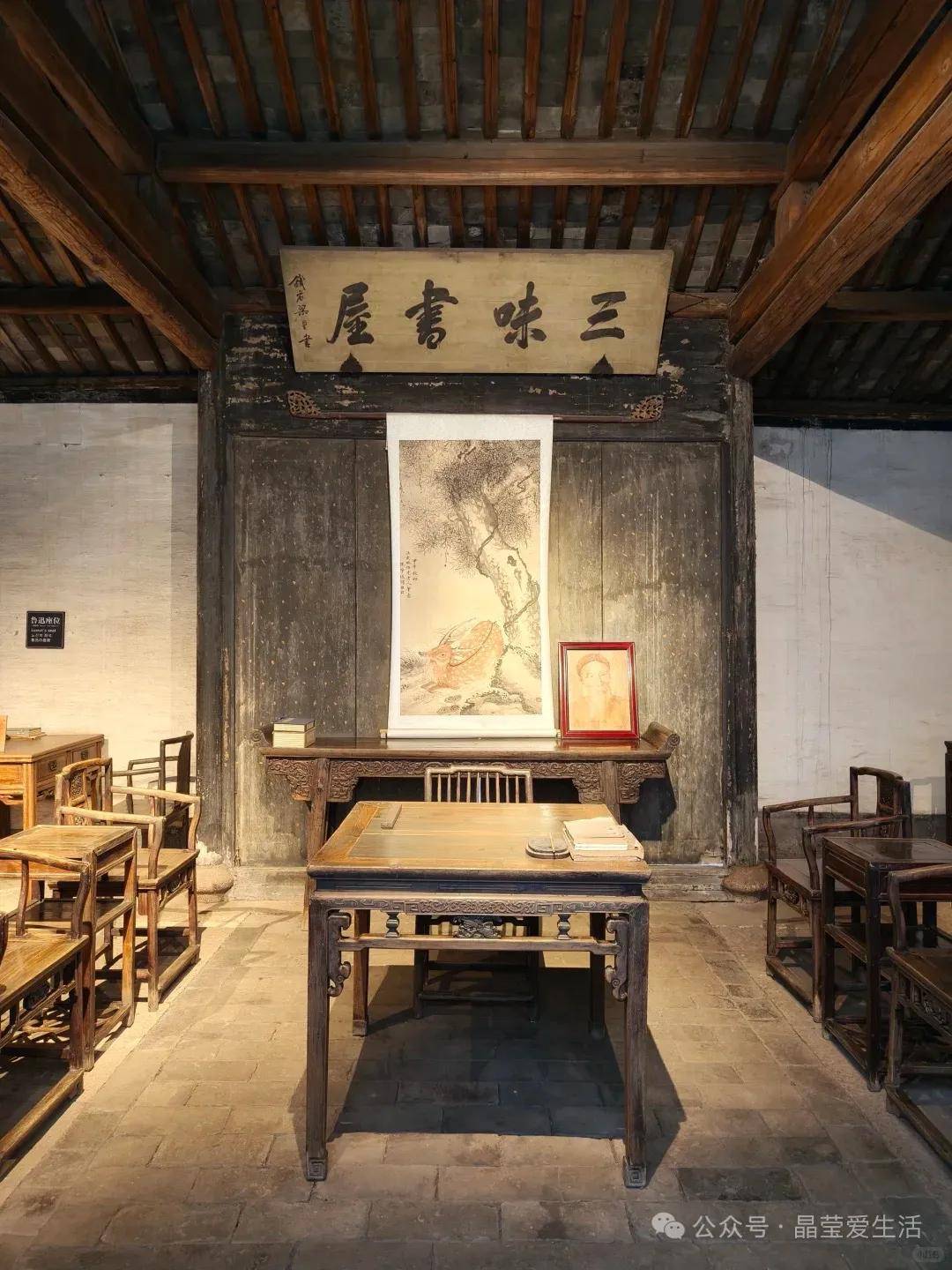

�Y���@ʾ���V��ǰ���@�×��䲻�ǽB�d��(d��ng)?sh��)ؗ��������?976��ı�����Ѹ�ʾӺ�@���w���B�d��Ѹ�o(j��)���^��������Ŀ��gλ�ƣ�Ҳ����Ѹ��������}�������z�������@�ζ��������ϴ��������ϕr�g�o����Ҳ�͛]���ü��úýo�@�×���������

�Ҵ�һ�e����߀�ЏV��ǰ��ġ���ˮӡ�¡����^��

��(j��)Ϥ��1973��o(j��)���^�������r������һȦ4�ߵć����������ڲ�������οͅ��^����Ѹ�ʾӺ������]�ܰl(f��)�F(xi��n)������ߵļo(j��)���^��2019��o(j��)���^�_ʼ��������������ˇ������㽭��W(xu��)�O(sh��)ӋԺ���O(sh��)Ӌ�F(tu��n)��ԡ��Ϸ��ӡ��¿��g�����������Ѽo(j��)���^�����������һ�����_�Tʽ���������ڏV��ǰ�O(sh��)Ӌ��һ���L14������4��ˮ�������ڳ��в�������öʯ�̡�ӡ�¡�����öӡ��(n��i)�ݷքe��λ�ڃ�߅�ġ���Ѹ�����ܘ���ӡ������ӡ���������g���Mü�䌦ǧ��ָ�������ʞ�����ţ������������Ѫ�]�@����ö��ӡ�¡���öʯ�|(zh��)ӡ�����_(d��)8�������ص�һö��2.8����

�W(w��ng)�D

�o(j��)���^����d���ϱ���չ�d���o��չ�d�������Ď켰���e�^(q��)�Ȏײ��ֽM�ɡ�

�o(j��)���^�����ˌ������ָ塢��Ƭ�����š��D����ģ����ʽ�����Y(ji��)�϶�ý�w�|���������S���w����ȬF(xi��n)����չʾ�ֶ���߀����Ѹ�c�c������Ѹ�c��Ұ�����ȷ�������Ϟ����ȫ��λ���w���٬F(xi��n)����Ѹ��һ����

���d�M(j��n)�T���:��Ѹ���Ԃ��ָ���

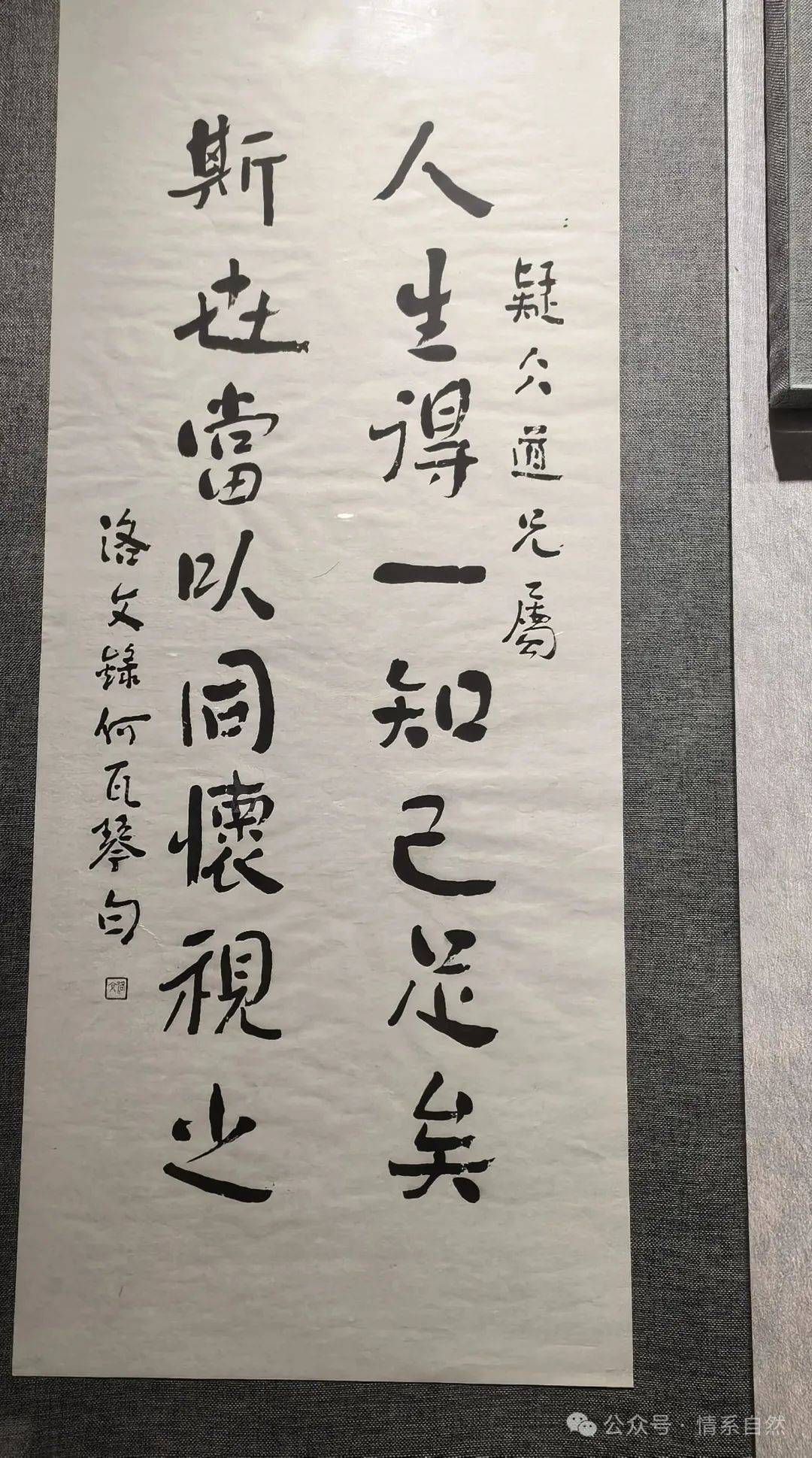

����(sh��)�ˌ���Ѹ��ӡ�����o�������һλ������ČW(xu��)����˼��Һ����ң��Ǹ���ֱ�����ꎰ���������(zh��n)ʿ���Ǘ��t(y��)���ĵğoη��ʿ������������ߡ����������˽������߀�ڶ����I(l��ng)��չ�F(xi��n)���S���IJ��A�����g(sh��)��������ͻ����һ�c(di��n)��

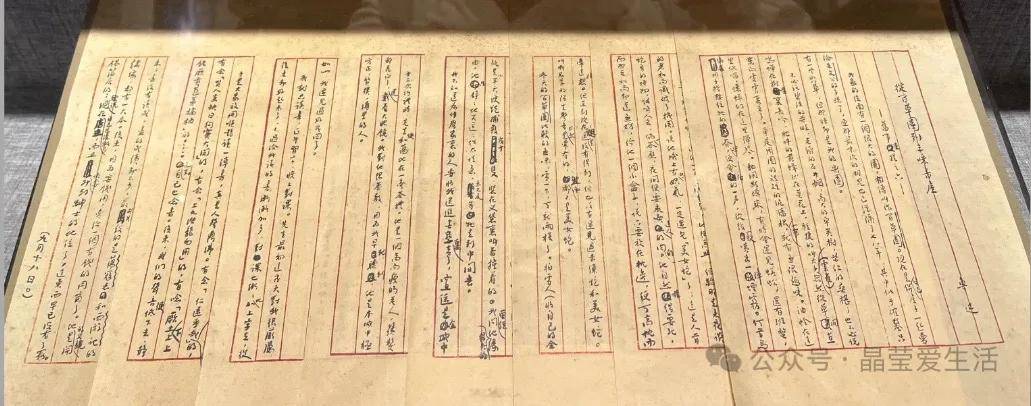

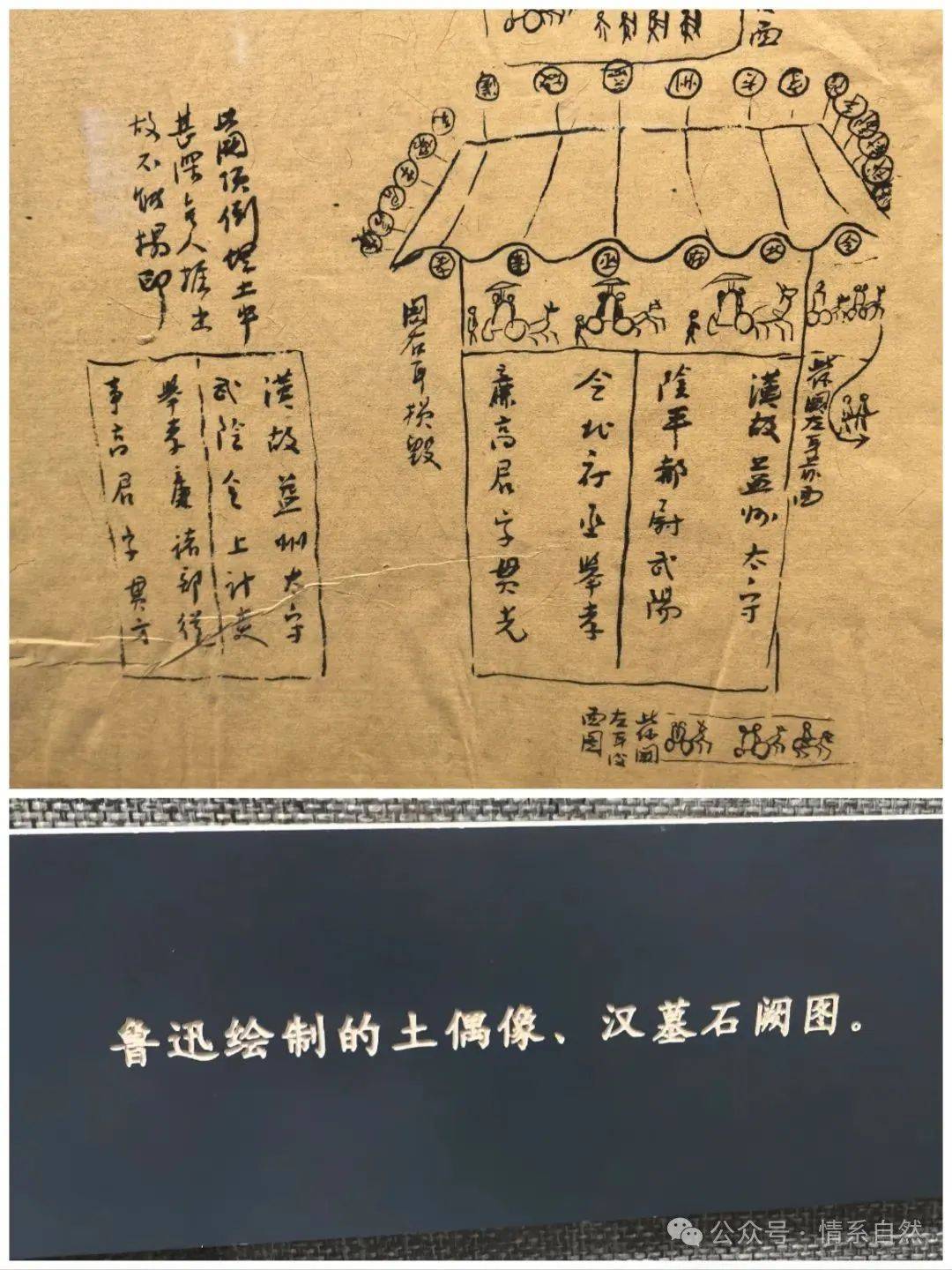

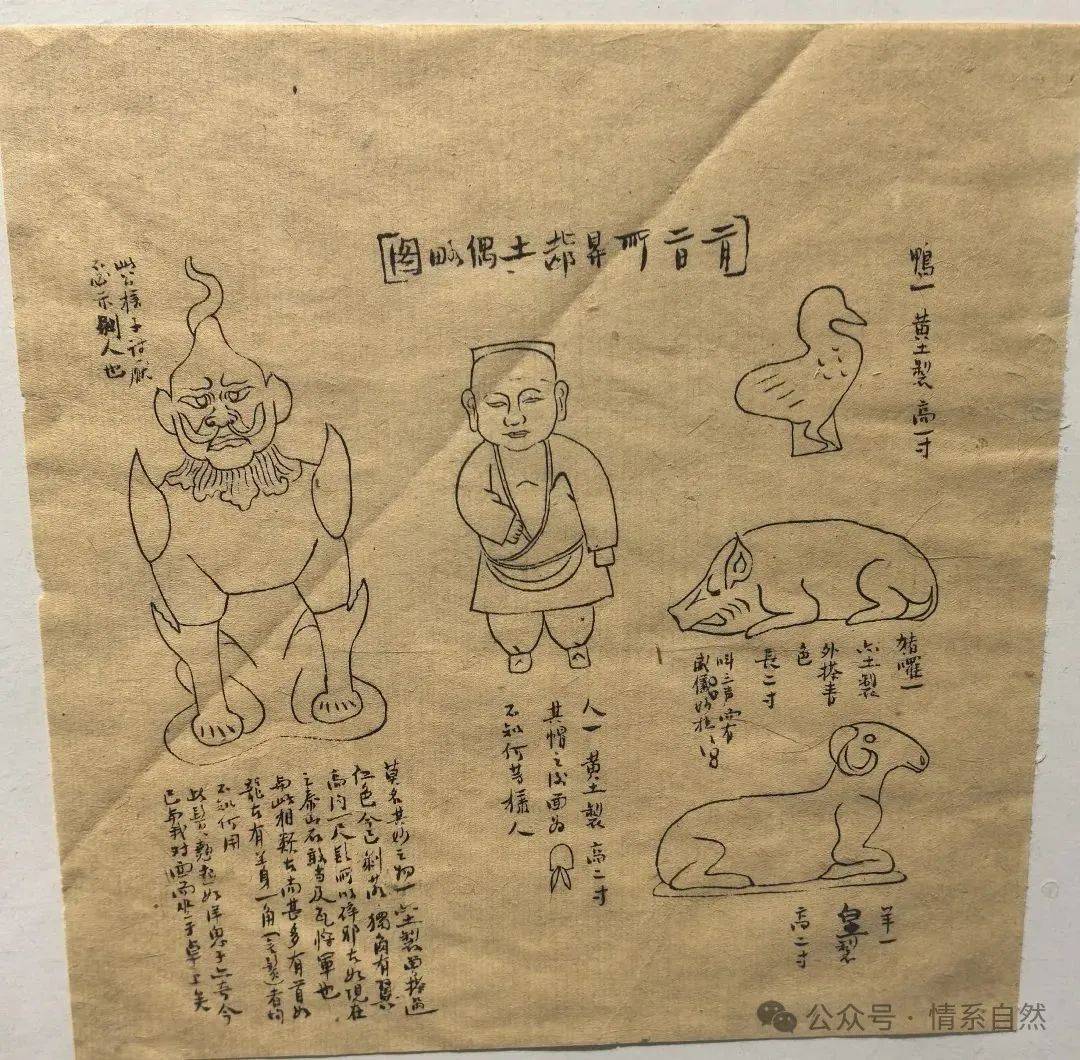

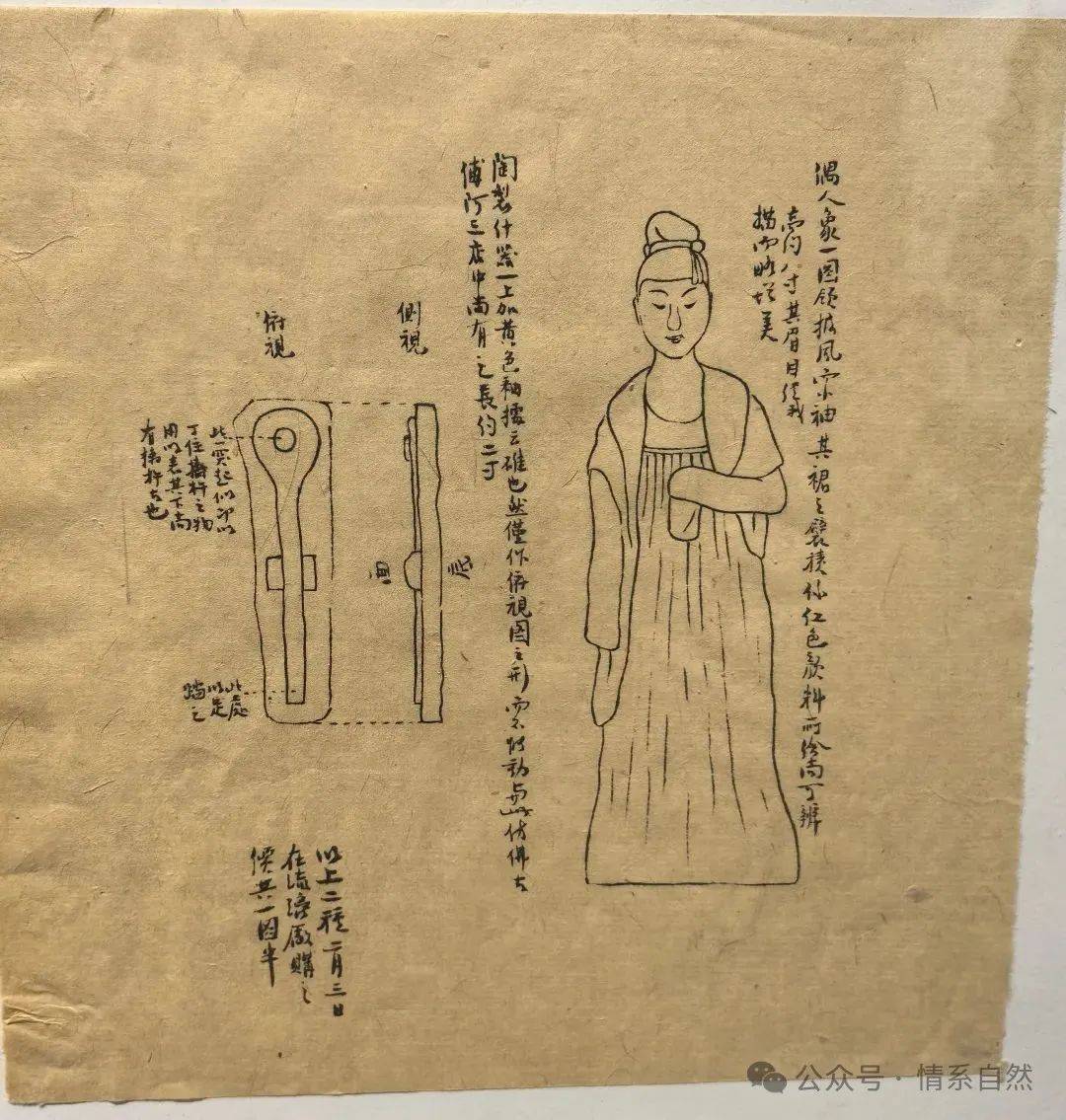

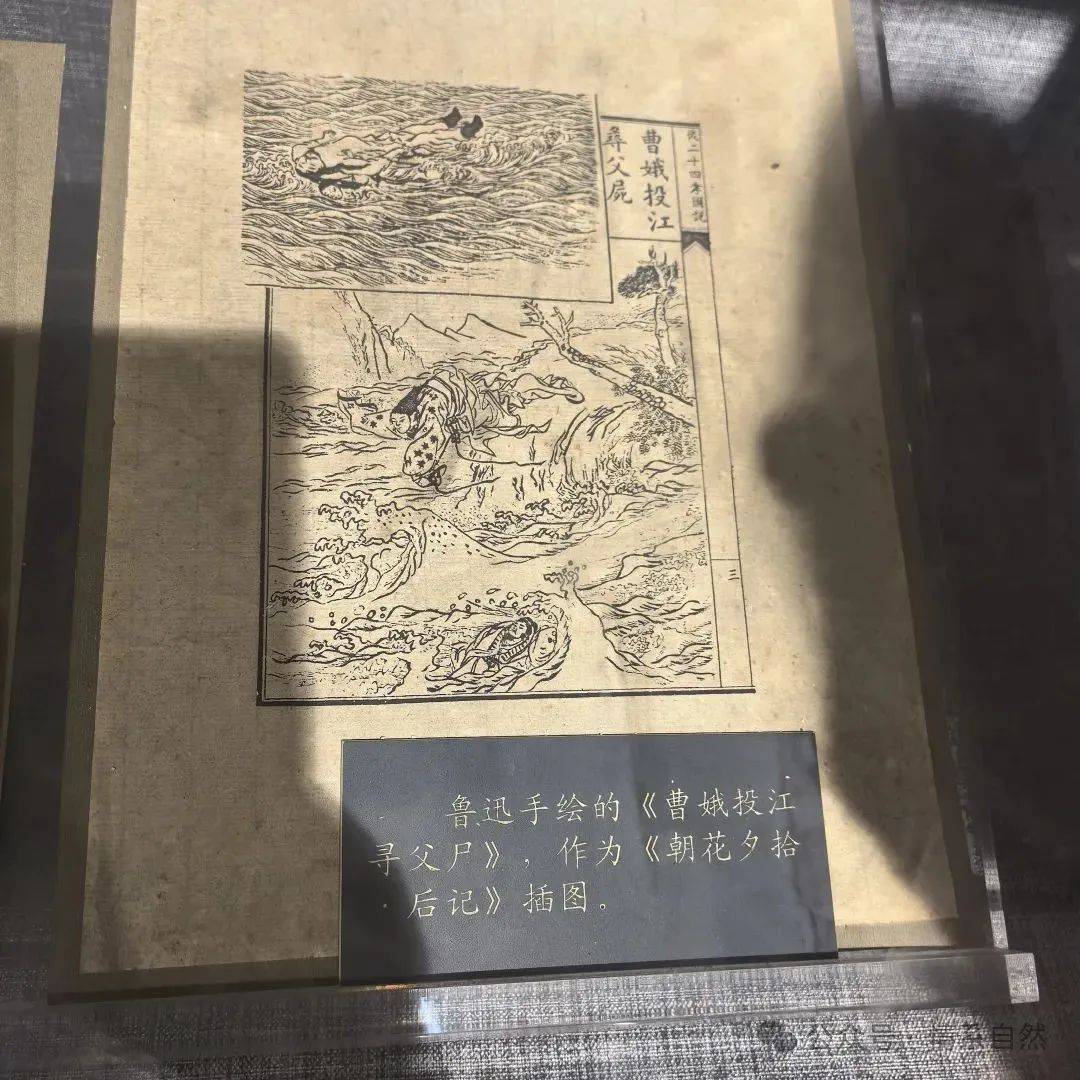

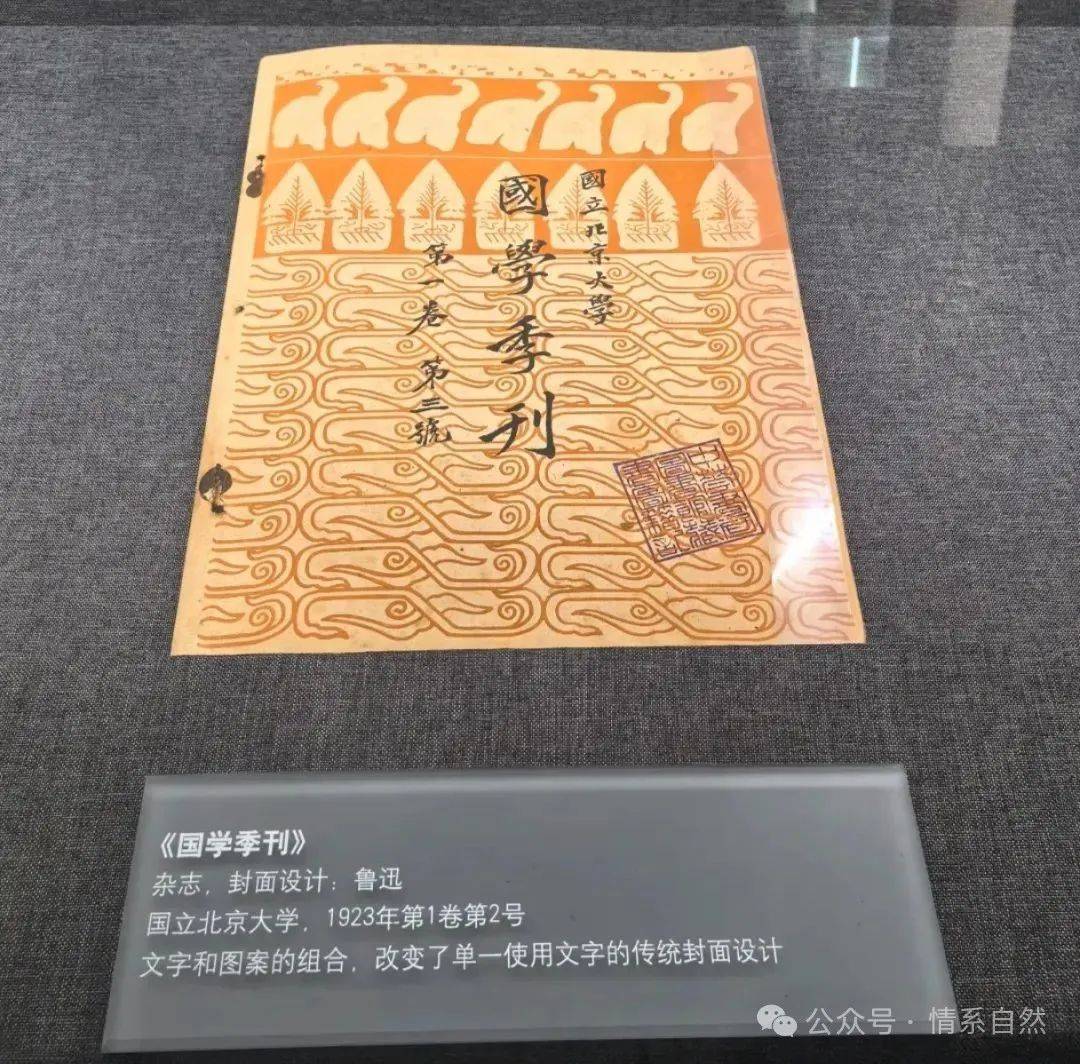

�����L���L�������Լ��������O(sh��)Ӌ���棨�硶�Ⱥ������汾���棩�����о��h����ʯ�����������g�ꮋ�������������桶��ƽ�{�V����

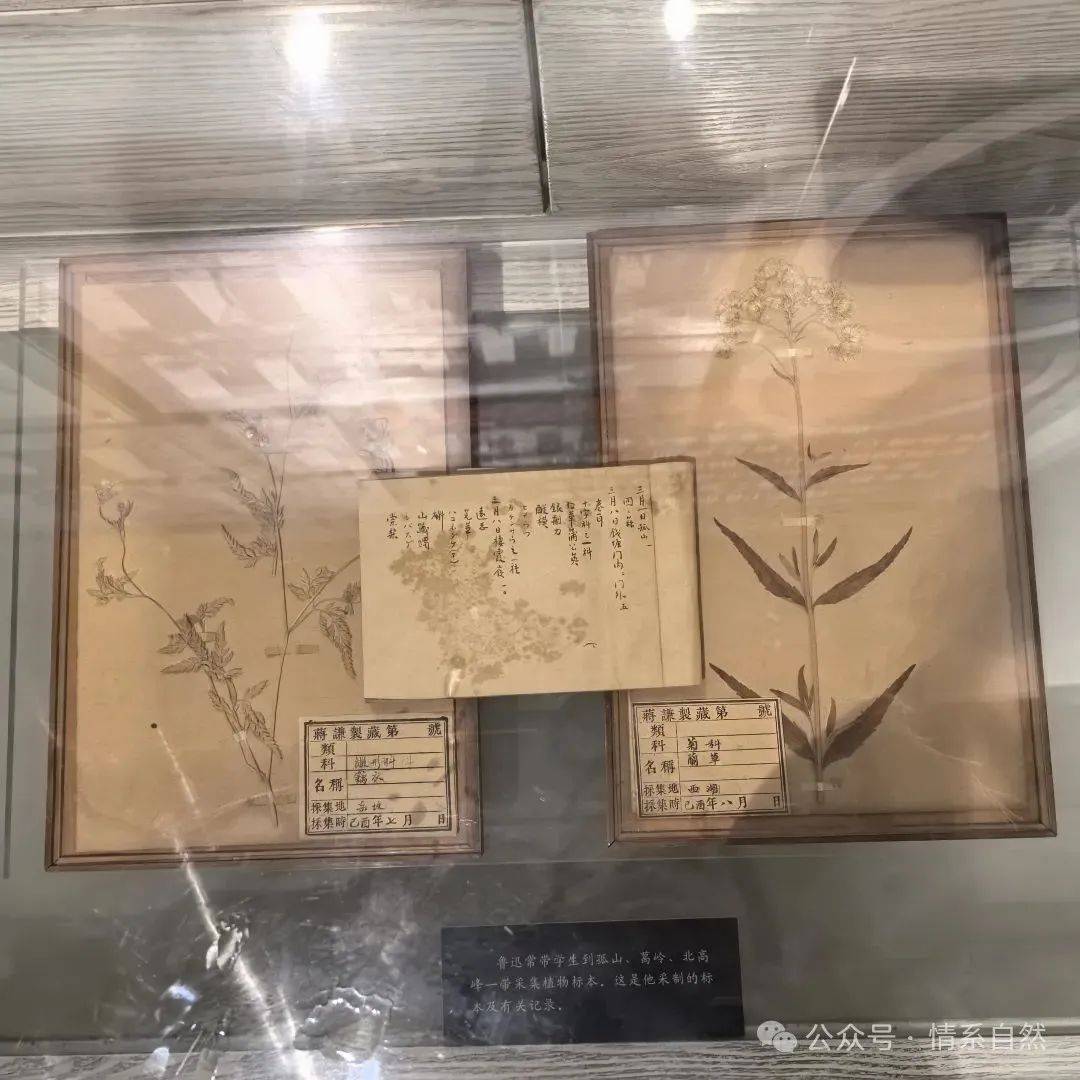

��Ѹ��ֲ��W(xu��)��������dȤ��������䛡��Ϸ���ľ��ȹż���֧�������ܽ���Ͷ��ֲ���о���

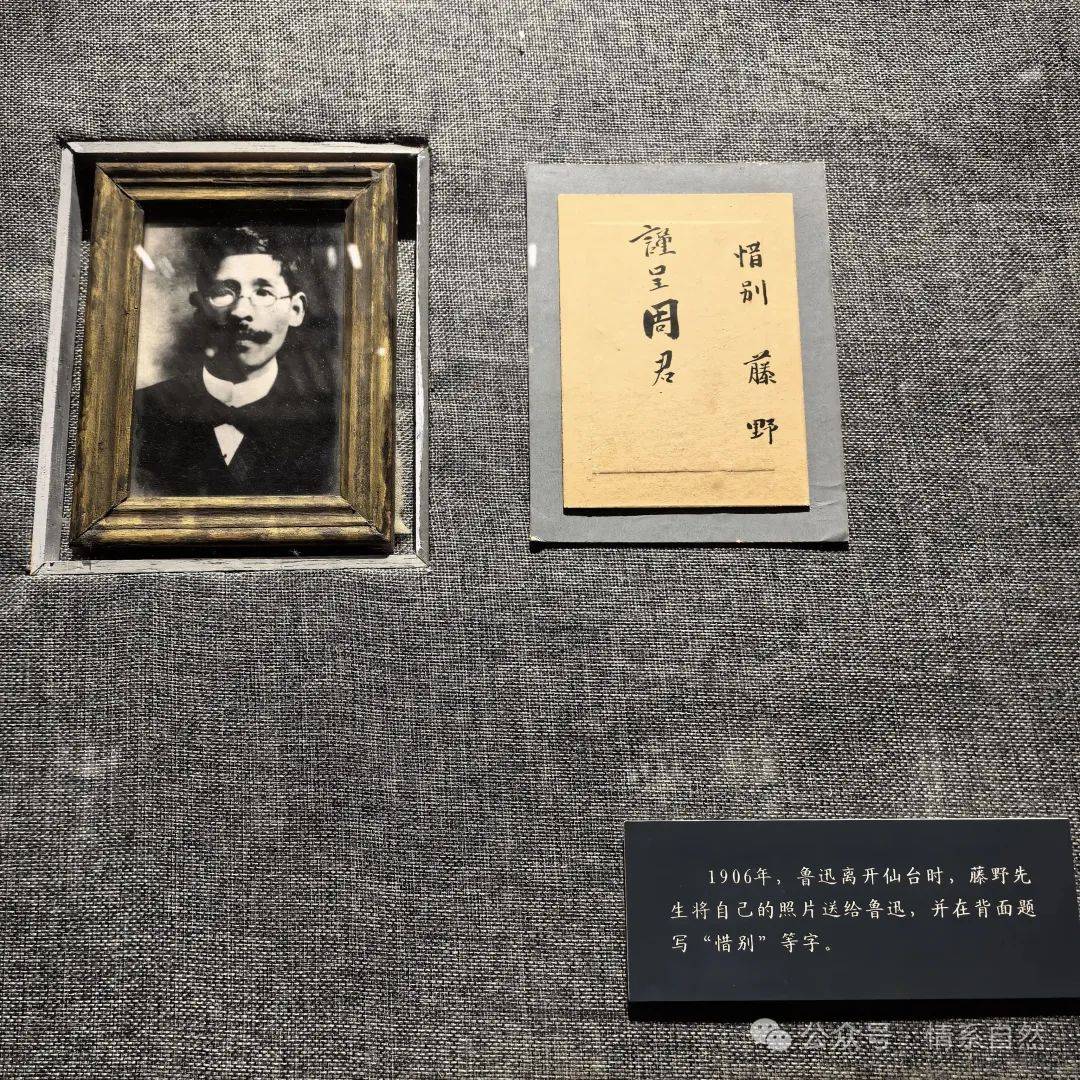

1904����1906�����g����Ѹ���x���ձ����_�t(y��)�W(xu��)���T�W(xu��)У����Ұ��(y��n)���������Ľ��ʌW(xu��)�ώ�����Ѹ�x�_���_�����c��Ұ������uʧȥ(li��n)ϵ����ʼ�K�ӛ�@�ݎ�������1926���������¡���Ұ������һ�ģ�����ؑ���Ұ��������ò���������Q��������ʹ�Ҹм����o�ҹĄ��һ����������ʾ��Ұ��������Ƭһֱ�����Լ��ĕ���ǰ���ɞ顰�ߴ��Ҳ�����ǰ�Ą�������

�@�ο�Խ����Ď������x�����Hչ�F(xi��n)����Ұ�����ĸ����˸���Ҳ�������Ѹ������r�ڵ�˼���D(zhu��n)׃���ɞ������Ļ�����ʷ�ϵ�һ�Μ���ӛ����

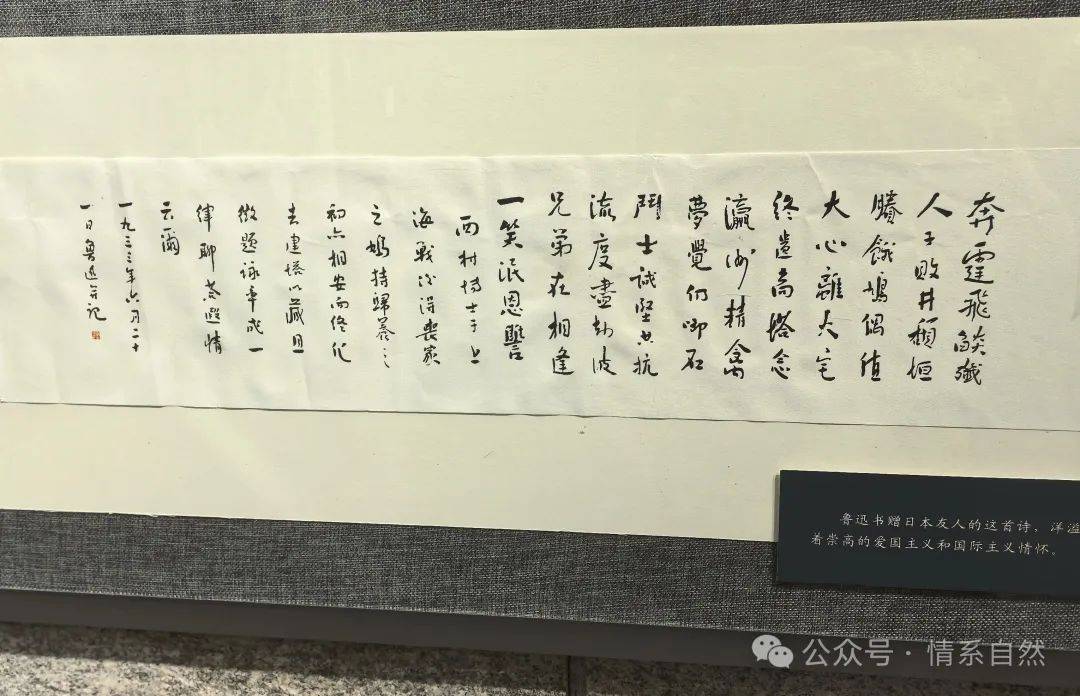

��������Ї����a(ch��n)�h������Ҫ�I(l��ng)��(d��o)��֮һ��ͬ�rҲ���ČW(xu��)�������g����30������Ϻ����¸����Ļ�������32���c��Ѹ�Y(ji��)�R���Y(ji��)��������x��

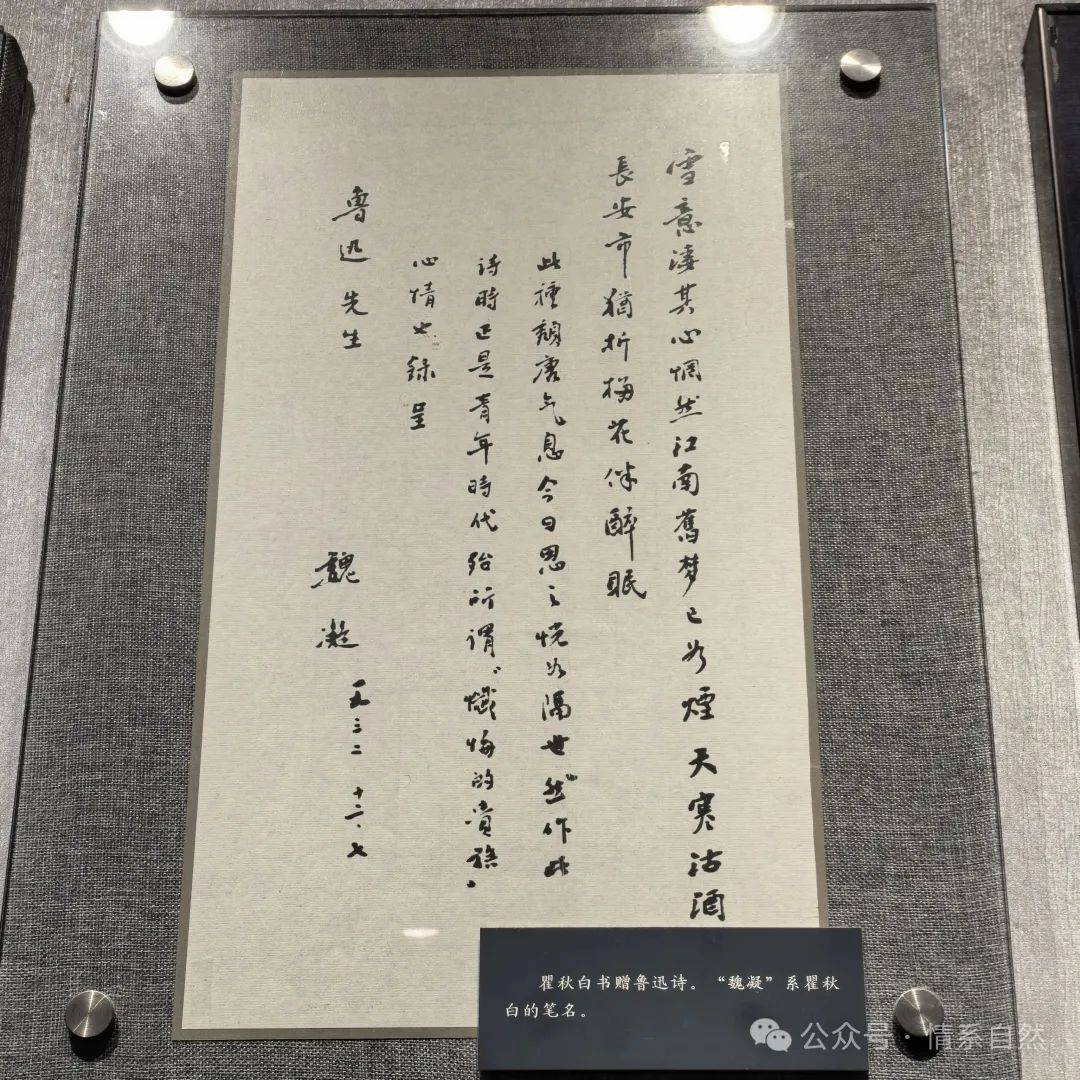

��ʮ������Ϻ����\���ڰ�ɫ�ֲ������֮�¡�����h(hu��n)���U������Ѹ�c������Գ����ܕ��������������΄��c�ČW(xu��)�������̎��Σ�y�r�ڣ�������Ѹ���б��y�������ṩ���o(h��)��

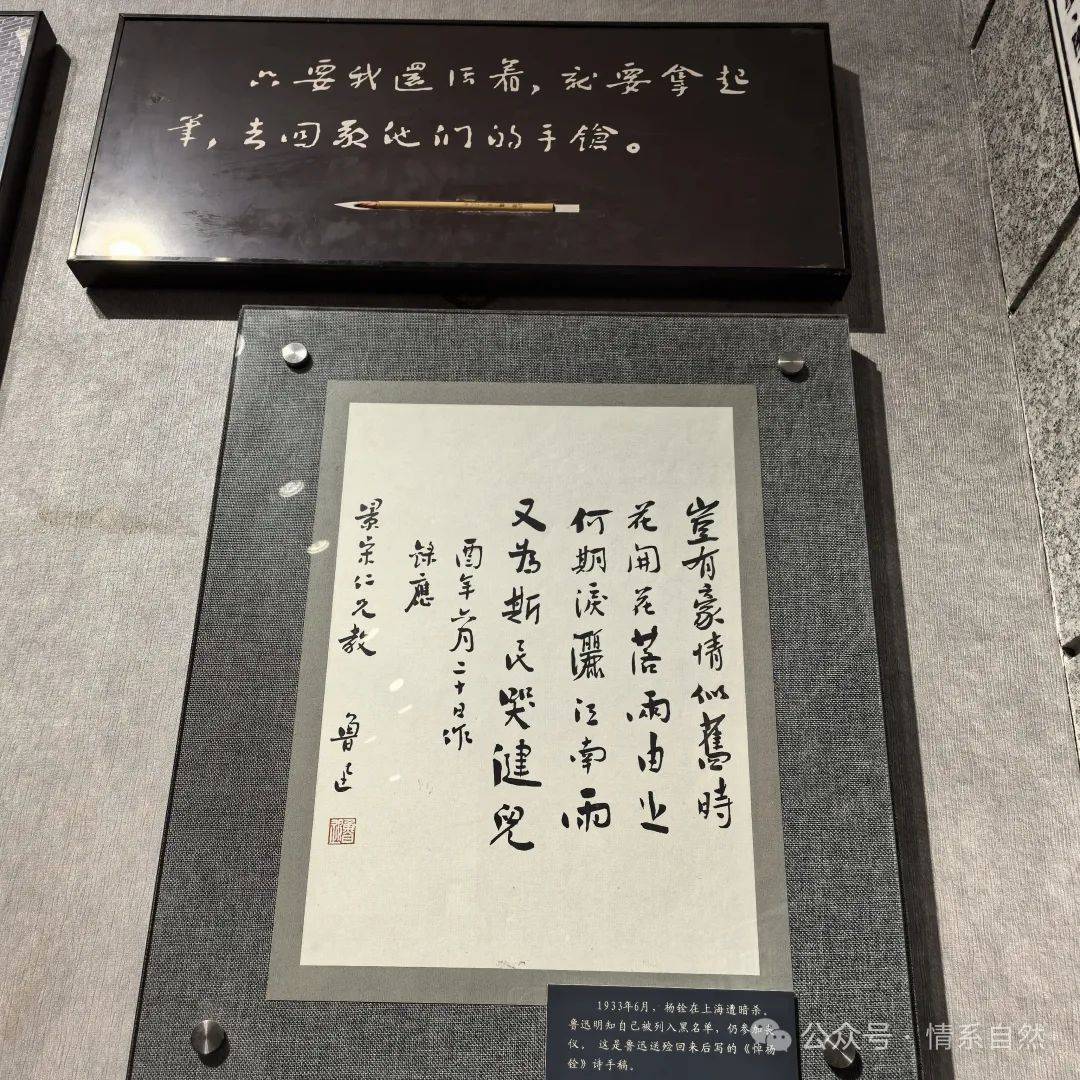

1935�꣬����ײ��Ҡ�����ج�Ă�������Ѹ������ʹ�f�����m�ز��p�����s��(qi��ng)�������w������������������g�ļ����������֡����Դ˼o(j��)���@λ������(zh��n)�ѡ�

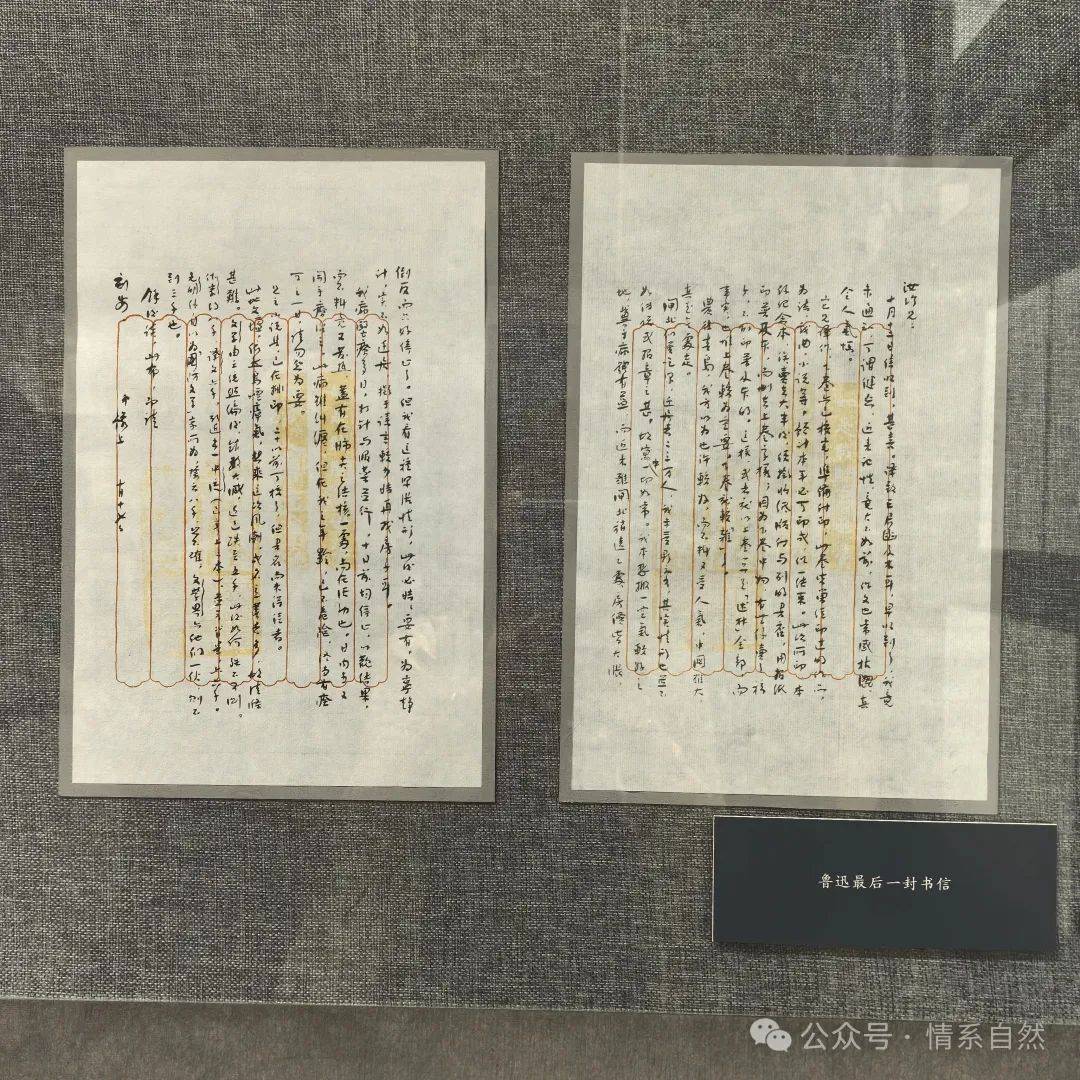

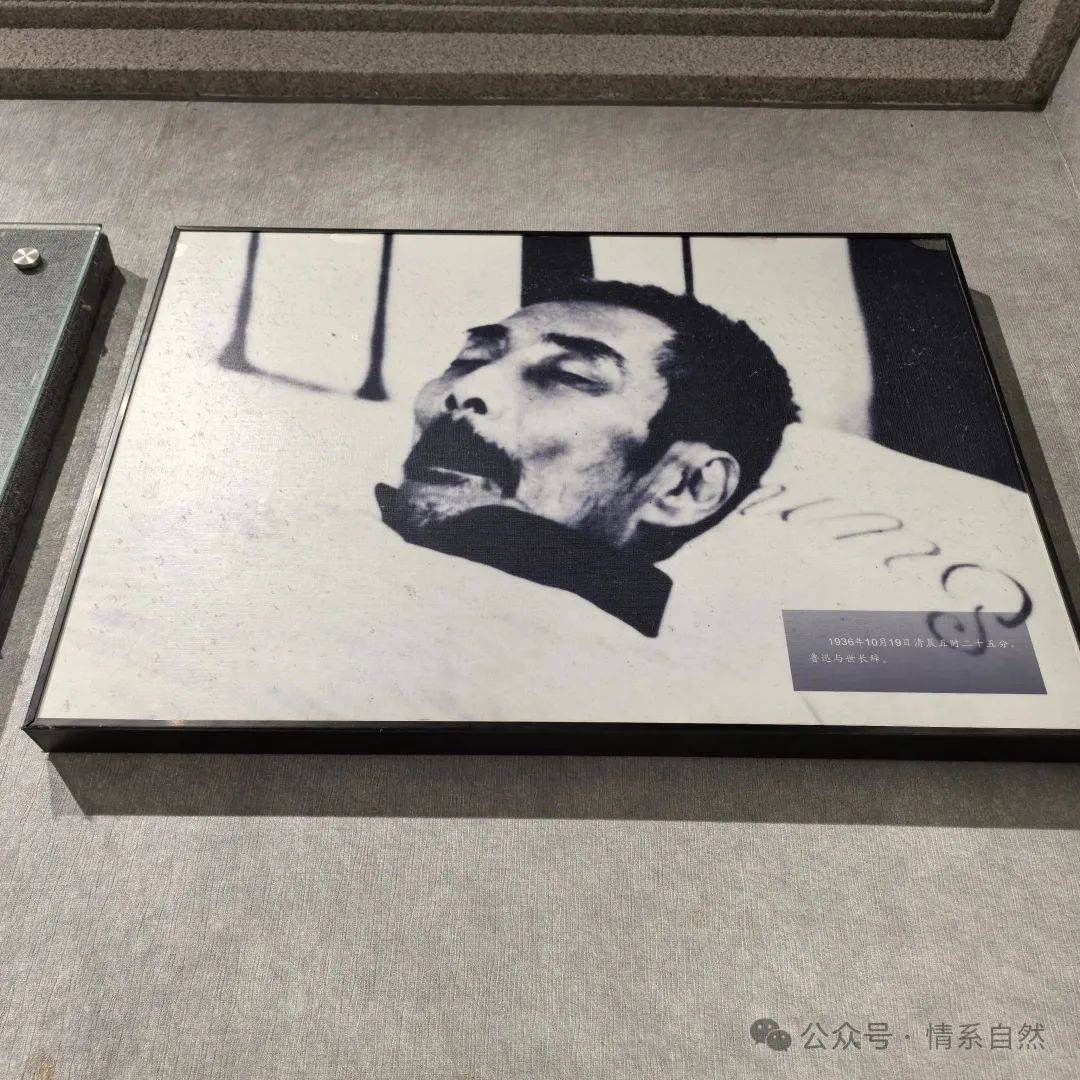

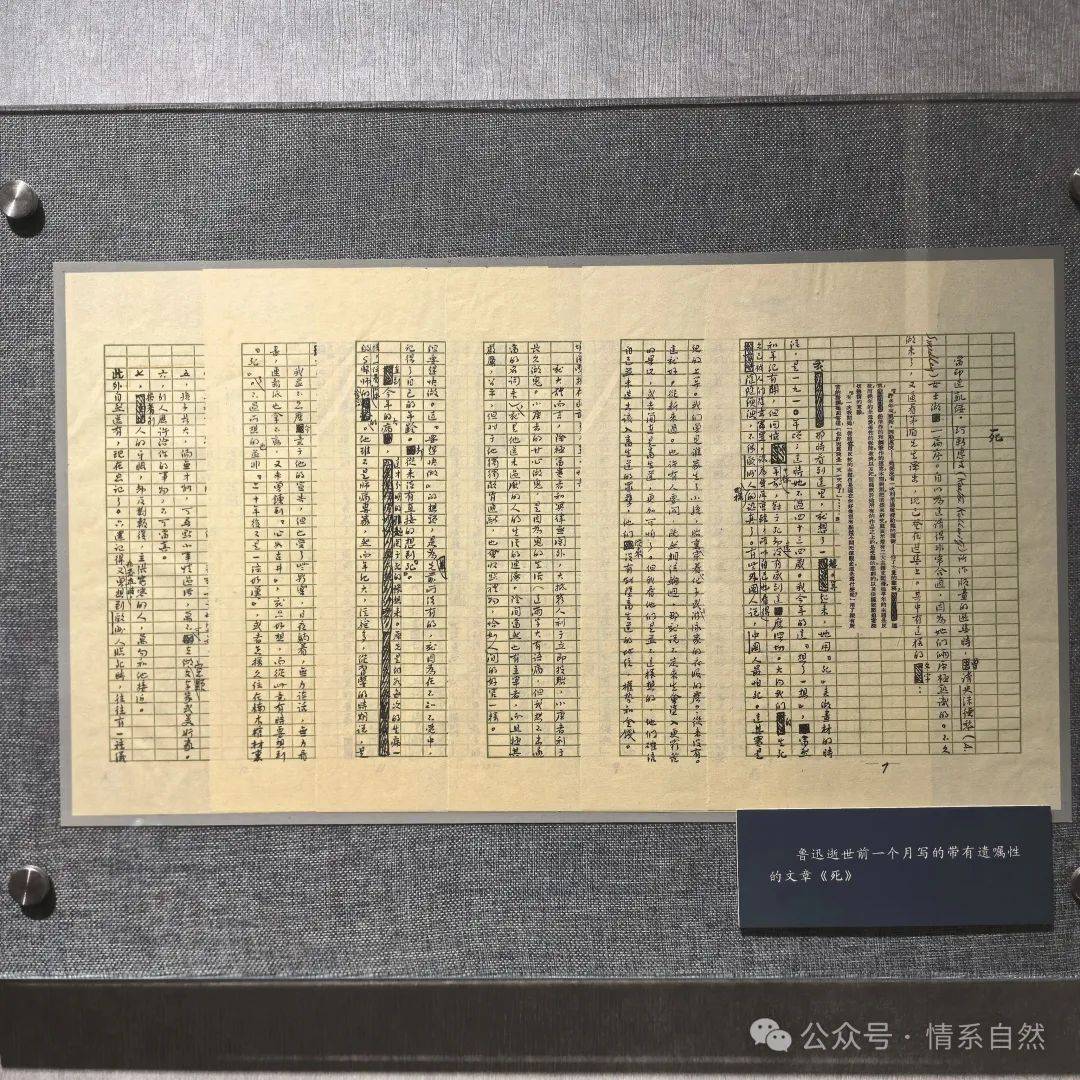

�������Ѹ���L���ܷνY(ji��)�����_��1936��10��18�ղ�Σ��ֱ�������M�^���ԈԳ�����19���賿5�r25���������HȻ�L�����Ϻ�����´�9̖Ԣ��������55�q��

��Ѹ���������Ϻ����l(f��)�e�е���������(sh��)�fȺ��������Y����������L�_(d��)��(sh��)��u�w�^������֮�ȸ�����ʿ����̧�������汯�ѡ�

����(n��i)���M(j��n)�������l(f��)�������������߶��u�r�����ČW(xu��)�ɾ��c��(zh��n)������ë�ɖ|����Q���顰�Ї��Ļ�����������������ǰ������Ӣ�ۡ���

����Ѹ�������������������`���ϸ��w��һ����������挑�������֣�������ꡱ��

��Y���Αc�g���֡�

��Ѹ����һ���ԹP��������ͨ�^�ČW(xu��)��Ʒ�����������c���ԣ������־��Џ�(qi��ng)�ҵ������Ժ��X�����x���������ݞ顰Ͷ���f�����Ͷ������

�����m���h(yu��n)ȥ��������Ʒ�б�ӿ�������hâ�c����������P(gu��n)������δ��q�����Ŷ���ɫ�����ǻ����������徫���L�յIJ����ǻ�

���e�ơ�

��؟(z��)�ξ������o(j��)ί��

�l(f��)���uՓ �uՓ (0 ���uՓ)