����ۣ�ˇ�g����ƴ����������ƴ������

ˇ�g��Ҫ���[��

����Ҫ��į��

һ�N���ҵļ�į��

���г���һ�шF��

�����o˼�����h������

����澳����

����ۣ�1897��1971���������c�Dz��T���R��ʯ���S�e�粢�Q��20 ���o���Ї����Ĵ�ҡ������Į��L�������U���n�Ÿ��A�������������Дz�˵������к͏��ҵĬF(xi��n)�����R��

ʯϪ�_���ꡢ�˴��_������ʯ���_�P�����书��ȫ���шF�Ё���

����Ԓ�Z�

�������֮�������������o֮�^�X�����б�ѩ֮������������֮Ҏ(gu��)�������Пo߅֮���\�����ИO��֮��������������֮������

����Փ������

�o�`�������o��(chu��ng)�졣�o���������o�L�������`�О��L��֮�`�������ɞ��L��֮��ĸ��Ȼ��Ԛ�Ѫ�\�ж�����֮����Ѫ�ߺ���˼�����R��Ҳ����������ڡ����ҡ�֮����

������ ���w��Մ�S�P��

����֮�ģ������������W�g֮��������������������˽��Ҳ���������������L�ӡ��������W�gҲ�����Ļ������������

������ ���w��Մ�S�P��

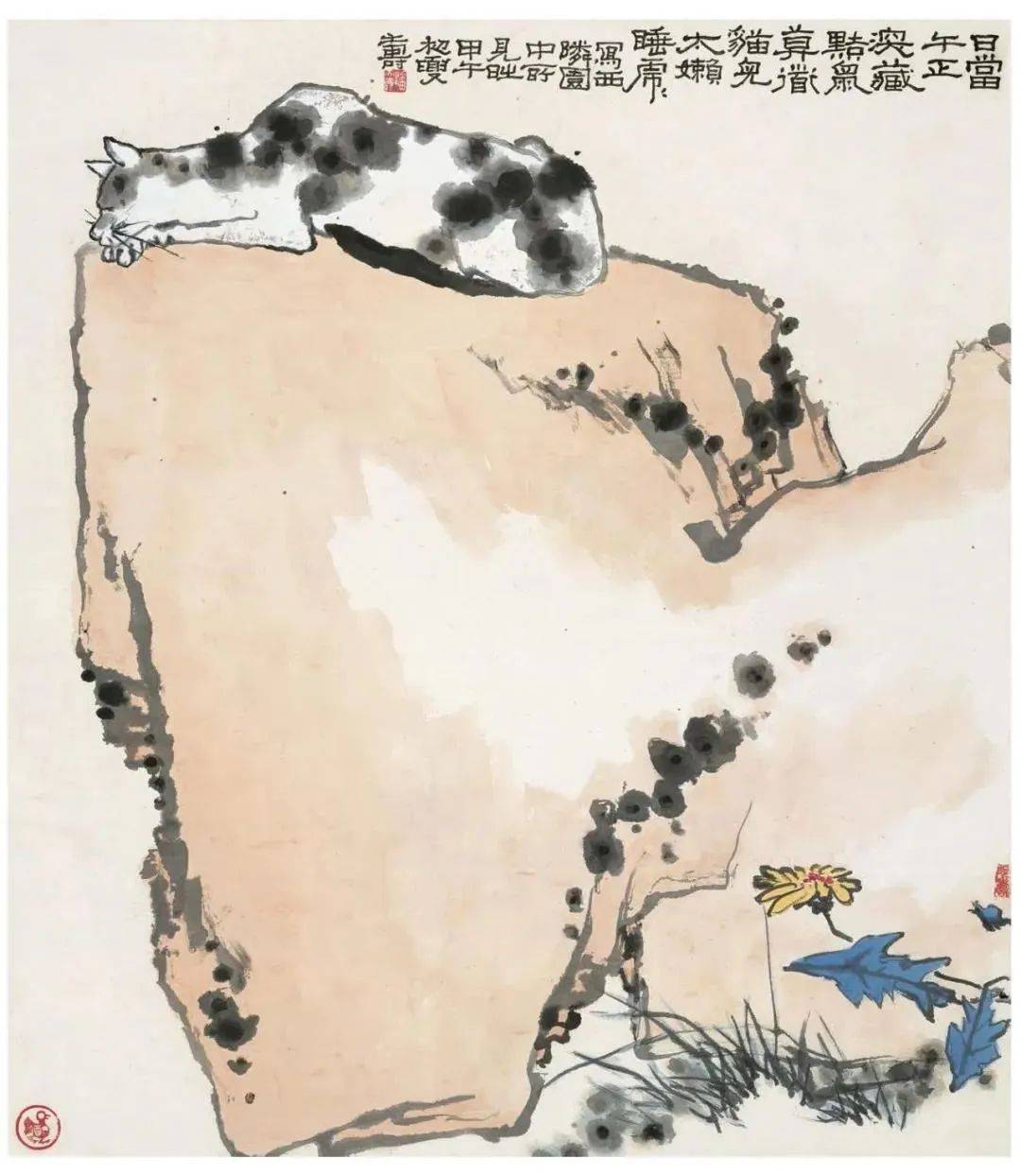

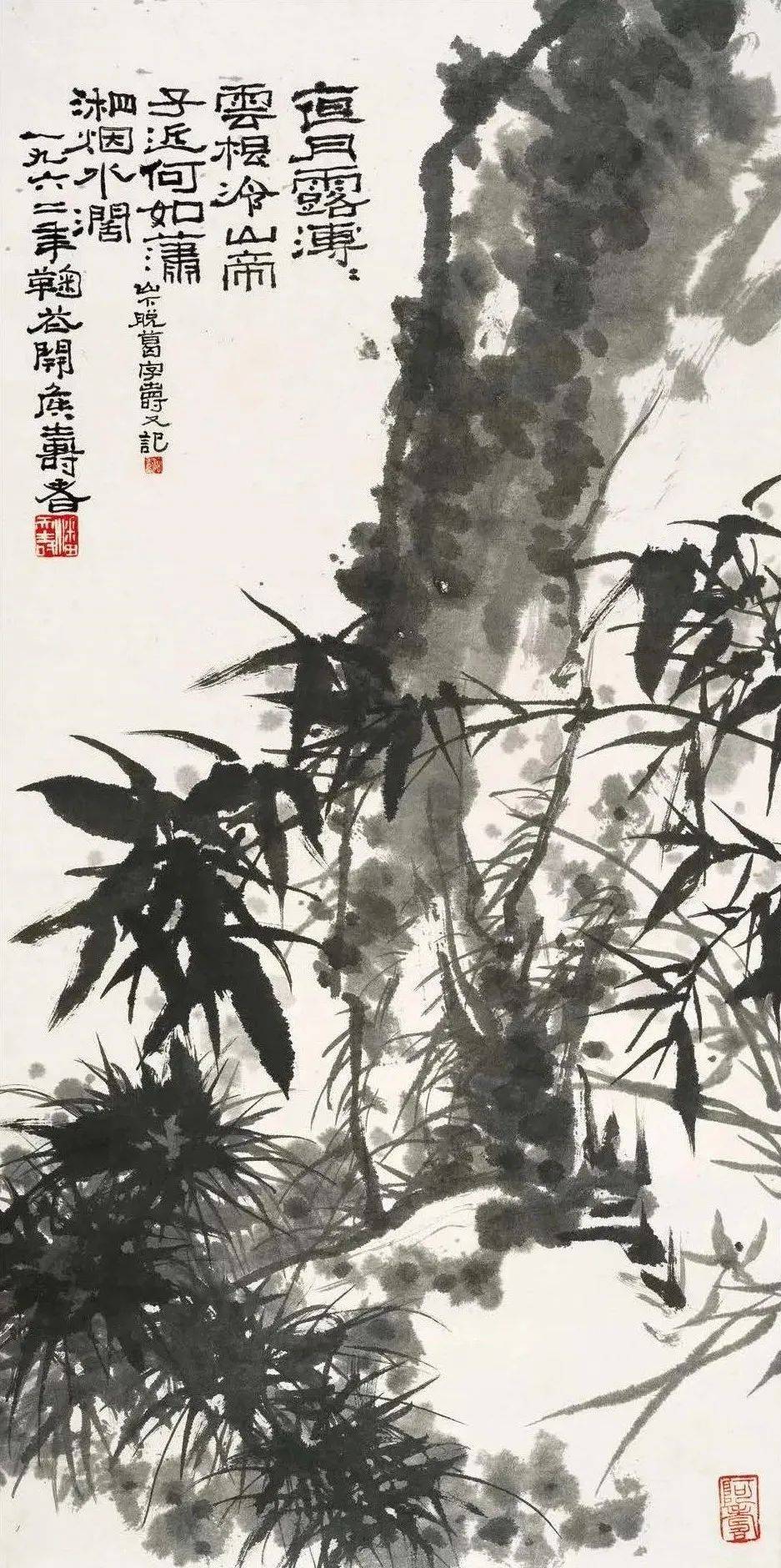

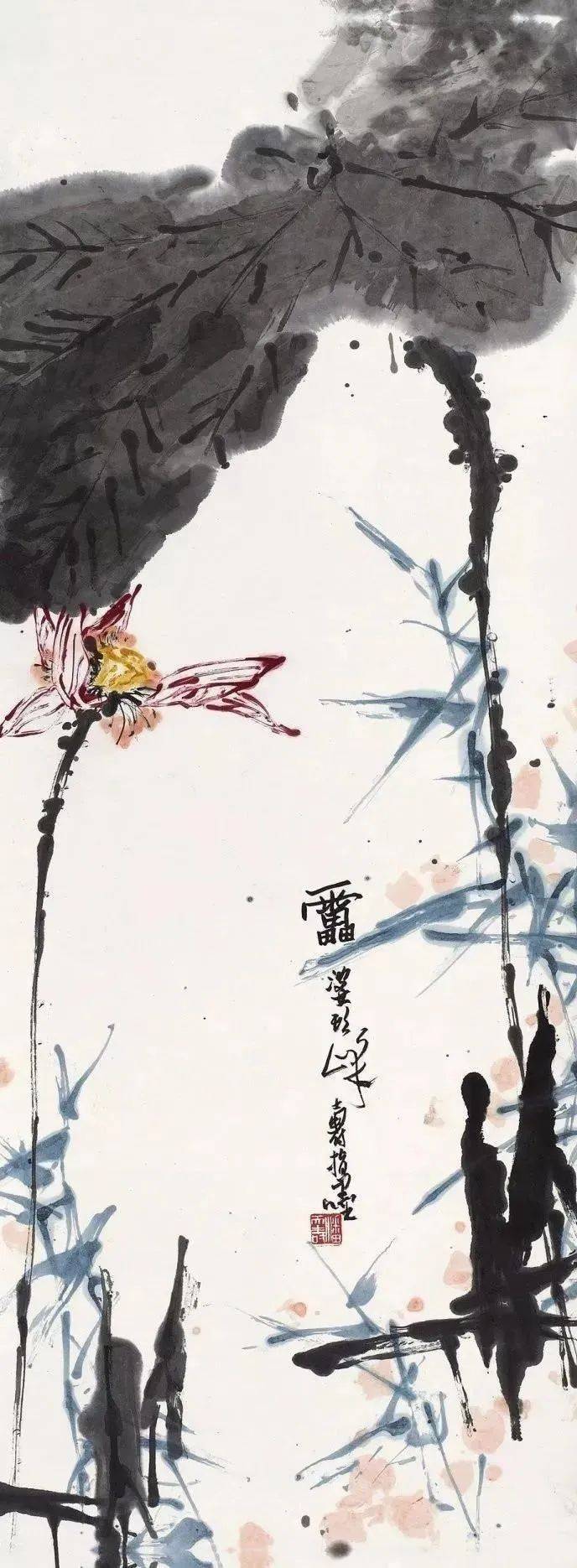

��ɽ�yʯ�g����֦Ұ�ݣ���(sh��)���e����������݅�o�Ϸ۱���

������ ���w��Մ�S�P��

�|���ɴ�y(t��ng)ϵ���L���������Լ�����߳ɾ�������ɴ�߷��������ښW���ɴ��֮�g��ʹȫ���确��֮���ߡ����@����֮�g���M�ɻ�ȡ���L���Ԟ�ɷ����Ӹ߶Ⱥ�韶����@��ʮ�ֱ�Ҫ����Ȼ���^�����S�S������ȡ��������������t���ǵ��������Ӄɷ�ĸ߶Ⱥ�韶����������ܜpȥ�Լ��ĸ�韣����ɷ���ƽ��ʧȥ�˸��ԵĪ����L����

���������1957�꡶ՄՄ�Ї����y(t��ng)�L�������c��

����֮ˇ�g����ʹ���ĸ�����u�M�����������ơ�����֮��������������������������֮��Ҫһ����

����Փ������

ˇ�gԭ�鰲ο��������������̶������������x�����Ч�����������ˇ�g����o��������������������(y��u)�������W�����֮��Ȥ��������ٵ��������֮Ʒ�Ե����_������c������ˇ�g�O��֮����������������������������ڽ���������@����˼��

����1949�����P�ڡ������cԊ��

�Ї�������ؚ�퍡����⾳���ظ��{��ͬ�Ї���Ԋһ�����������ؽ����W�������B(y��ng)������x�߿���һ�������x��һ��Ԋ���������ؽ����W�B(y��ng)��������ߺ��ի@���@�����˺ܺõ��������õĮ����õ�Ԋ������ʹ�˳�Ó�������������`��

����1963���������L�W���Z

ˇ�g�@���|��Ҫ�в�ͬ�ģ���Ҫȥ������ͬ��������������������҄�(chu��ng)�������Ė|���в�ͬ���L����ʽ�����ǣ��@�Ǻõ����������ͬ�������Dz���ˇ�g������C�����a����Ȼ��ˇ�g���ԭ�t߀��ͬ��������ͬ���壬��ͬ�{���ҵı��F(xi��n)������ͬ����ͬ�������ijɾ͡�

����1965�������㽭���g�WԺ�������Ї����v��

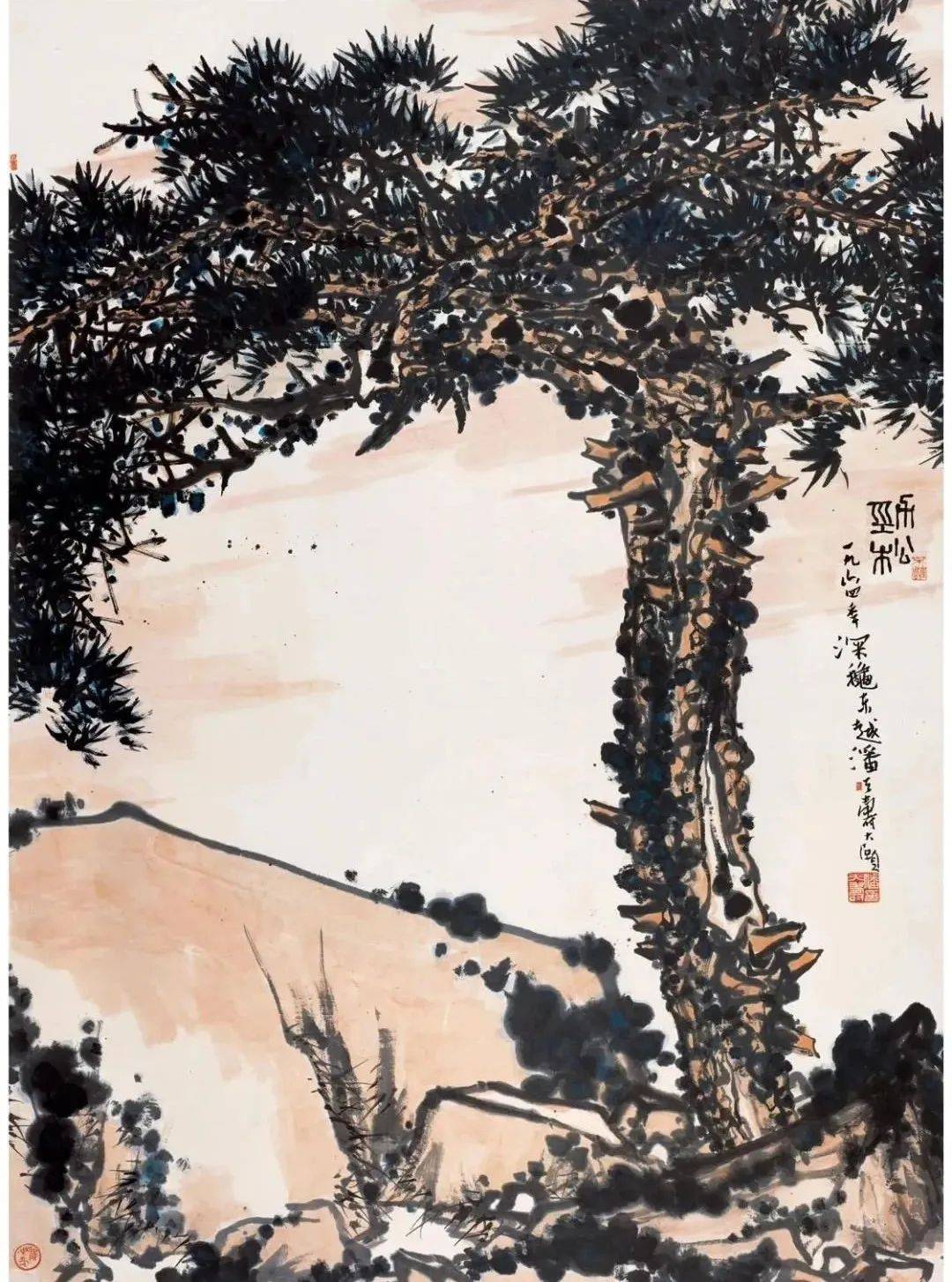

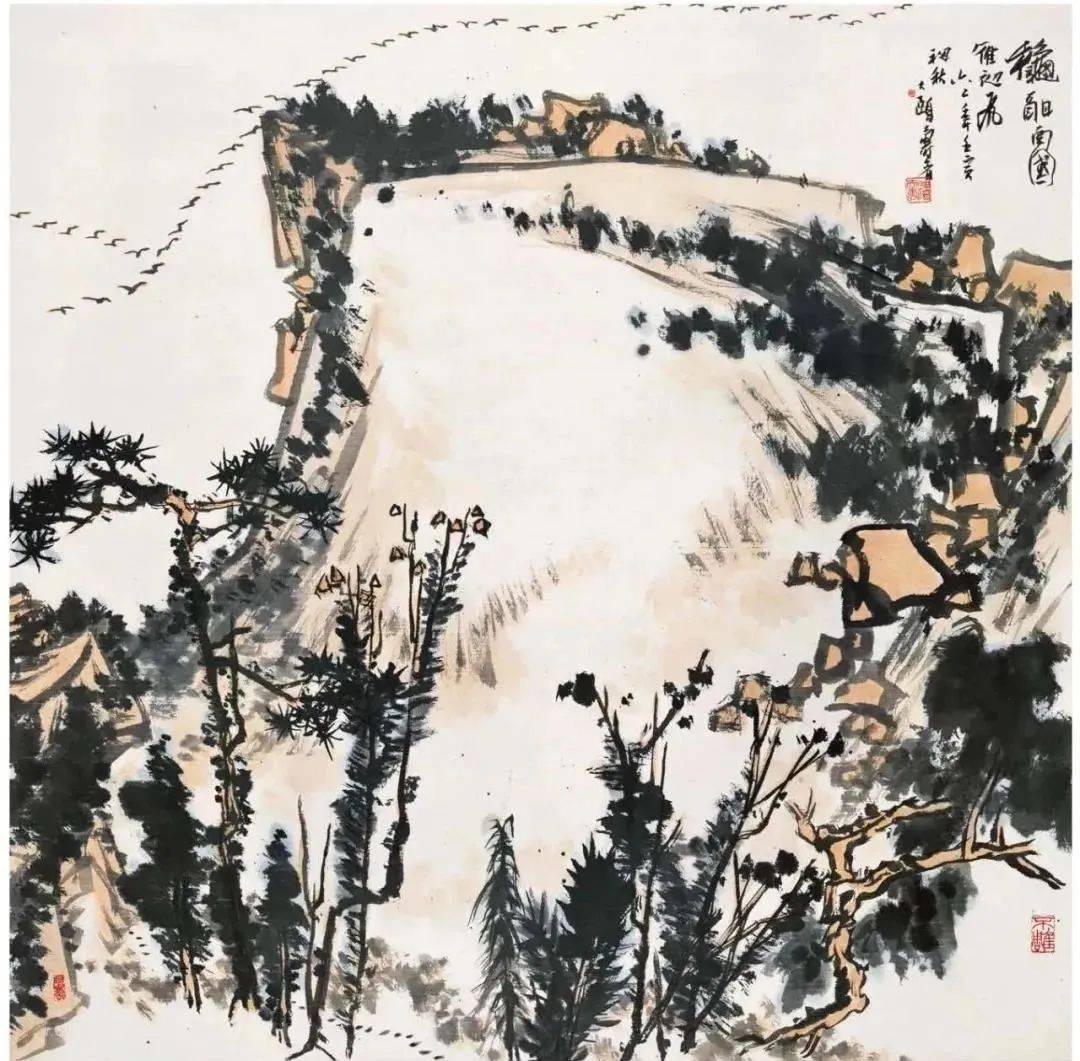

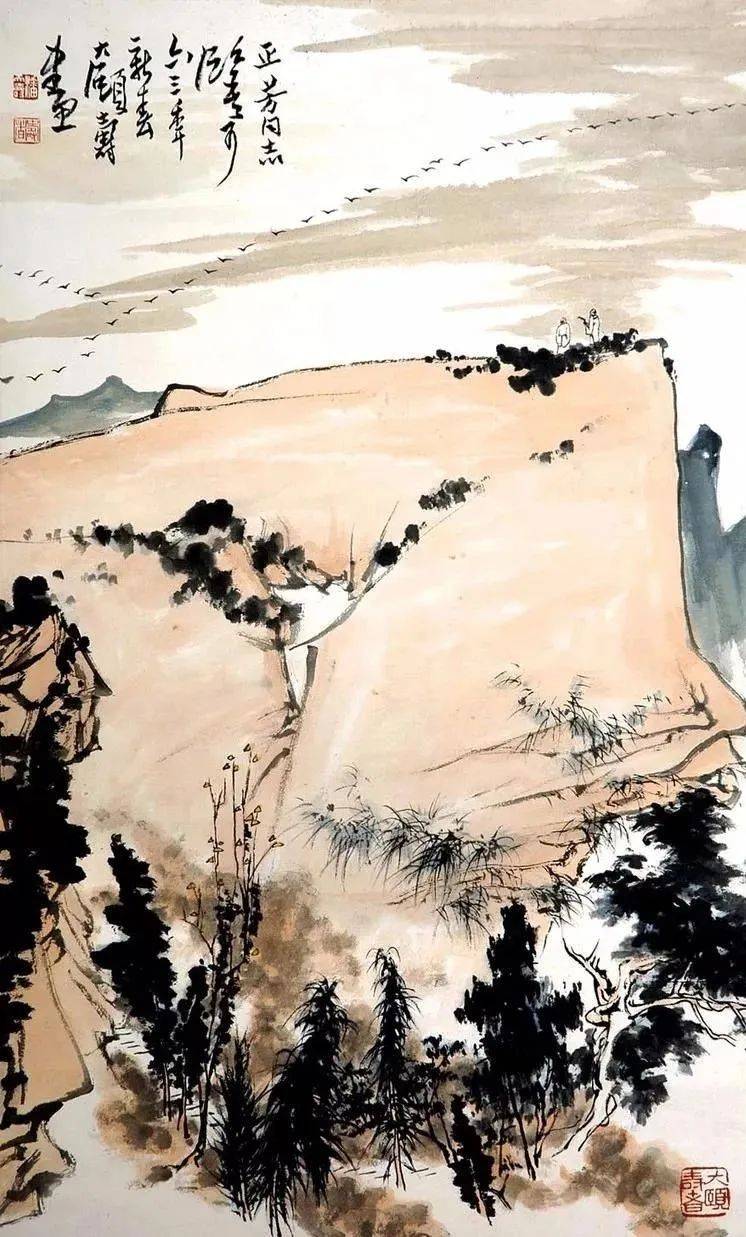

�Ĵ�Ŷɣ������������֎r��䣬һ�n��X���ߵ��������б���ȣ��o̎����Ԋ�������o̎���Ǯ������F�l(xi��ng)�^�����h��ˮ߅���Ļ��s�ܣ��yʯ�������S�L�uҷ���o̎����Ԋ�������o̎���Ǯ������д����ۻ������S��ʰȡ֮��������ɽ�o����ˮ�����_����ΩԊ�˶��残�����ܵÂ������¡�

������ ���w��Մ�S�P��

ˇ�gƷ��������ȫ�˸�֮��ӳ���o����֮���������֮Ʒ����տ֮�W�����V�h֮Ҋ���̿�֮��(j��ng)����Q�y���в���֮ؕ�I���ʮ��˝M�������������������ٔ�(sh��)ʮ������ÿ�H���˶�����

����Փ������

���L�������c�䲻ʹ���W��ģ��ɿ���߀�����ߘO����

����1962�괺�������L���Z

�l�Є�(chu��ng)�죬�l�����ښvʷ��ռһϯ֮�����l�]�Є�(chu��ng)�����l�͕����vʷ��̭���������ゃ��Ҫ�ԌW���Ҟ�M����

����20���o40��������W���Z

ˇ�g֮�������K�ھ�����������ϣ�һ��һ�������m���֮������������һ����δ�؉�Ҋ��

����Փ������

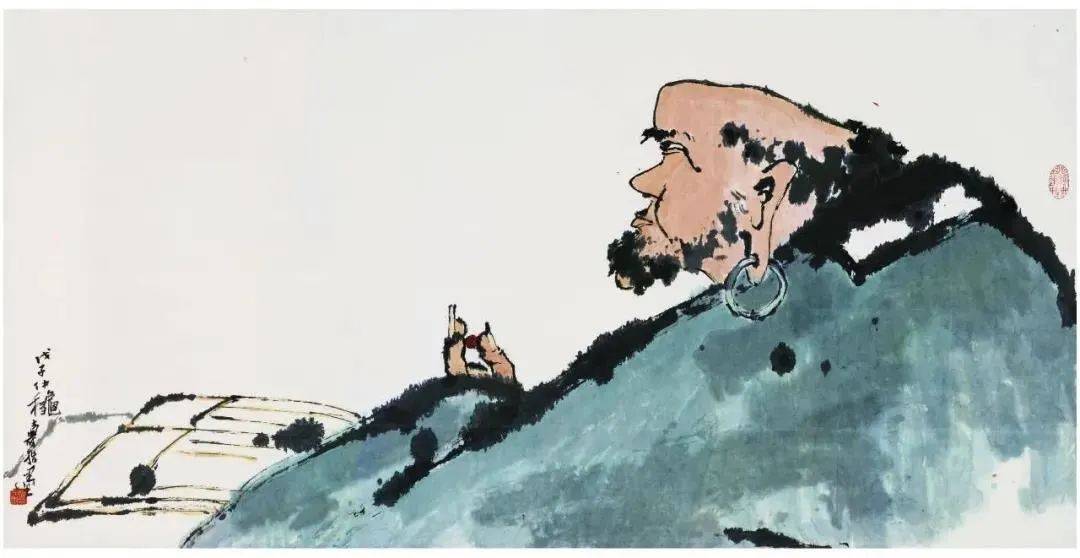

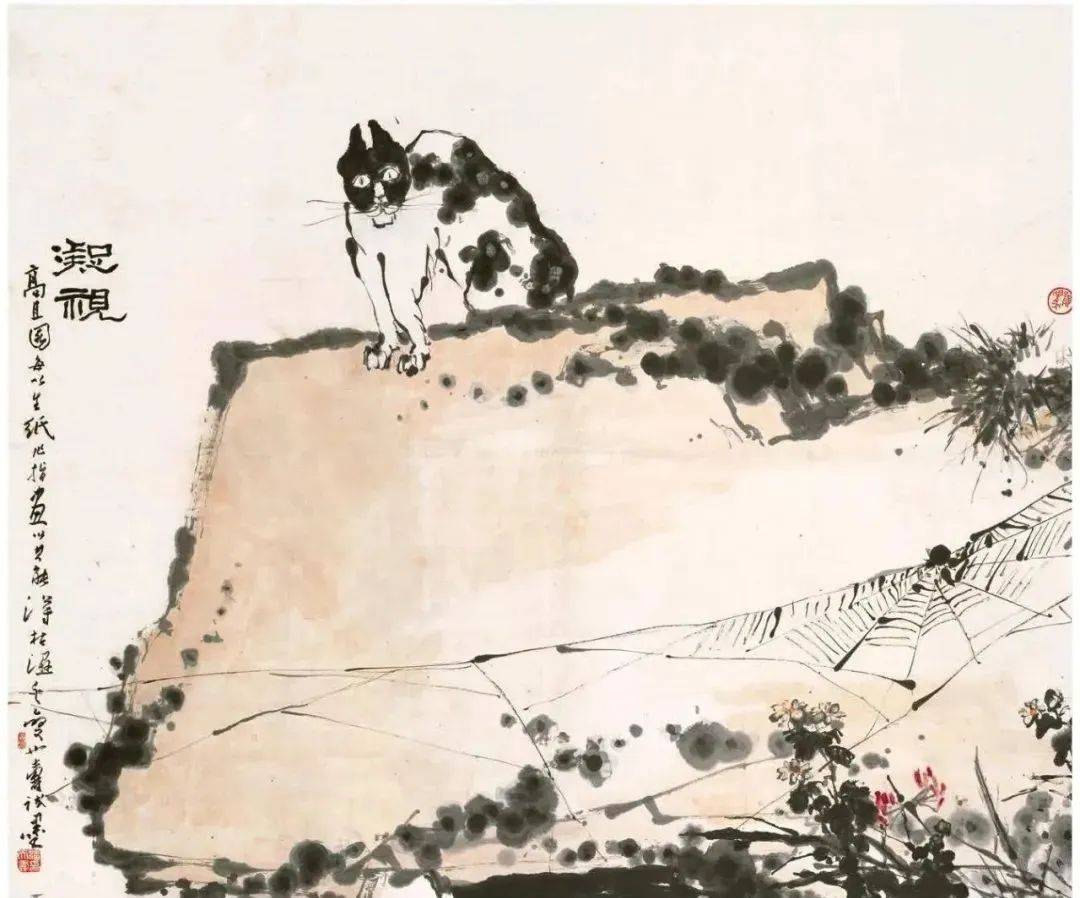

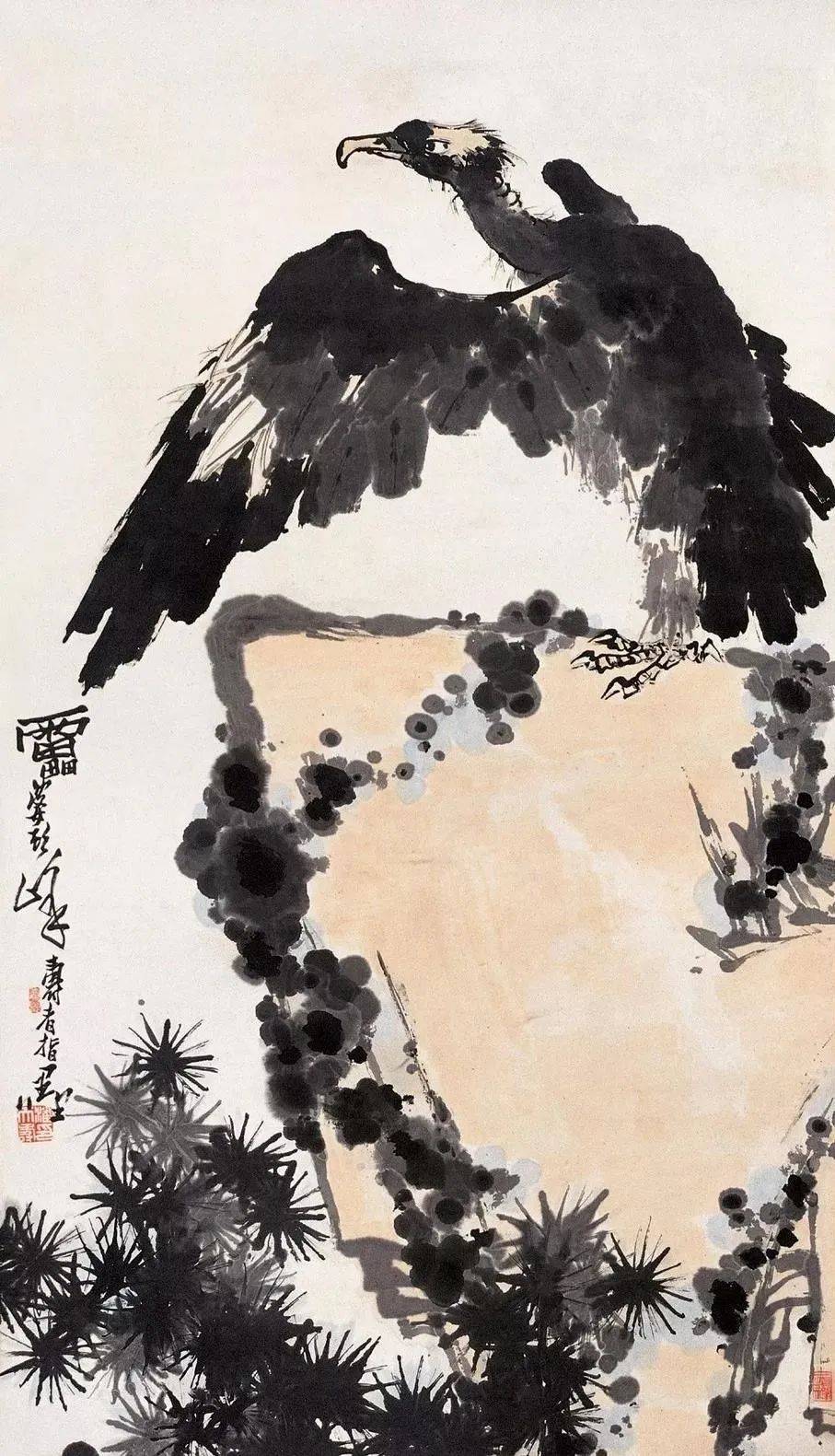

�\�P�������R�v��֮���£���֪����ֹ֮�������\�⑪����ɮ�a��֮���o����һ�z��Ϣ���o֮�����o���ӣ��Ԅ����o��������

������ ���w��Մ�S�P��

�P�����xī���xī�t�o�P��ī�����x�P���x�P�t�oī���ʹP�ڲ���ī�ڣ�ī�ڲ��ܹP�����w�Pī���ߣ������t���������x�t�㚧��

������ ���w��Մ�S�P��

ī��ˮ�������P���\�����фt����������\�t�����o�������߲���ƫ�U��

����Փ������

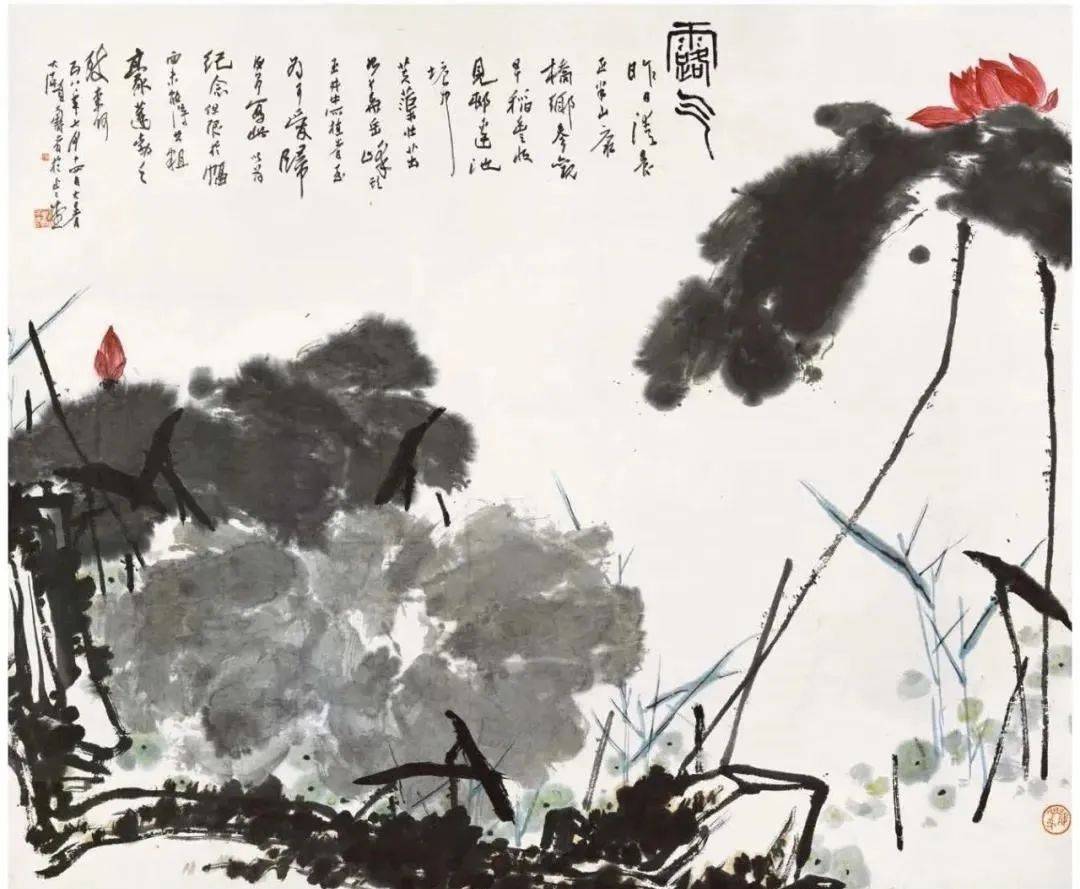

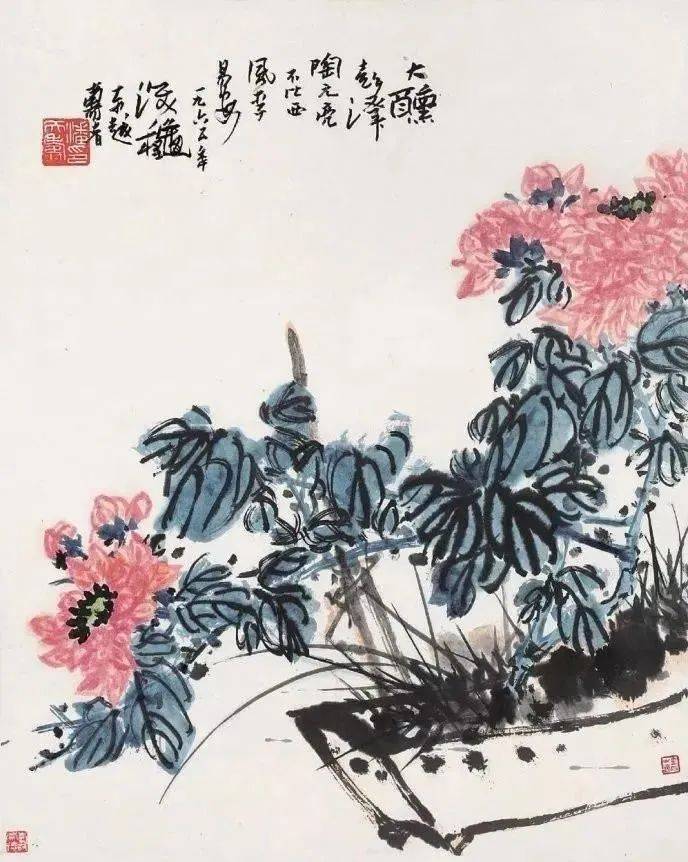

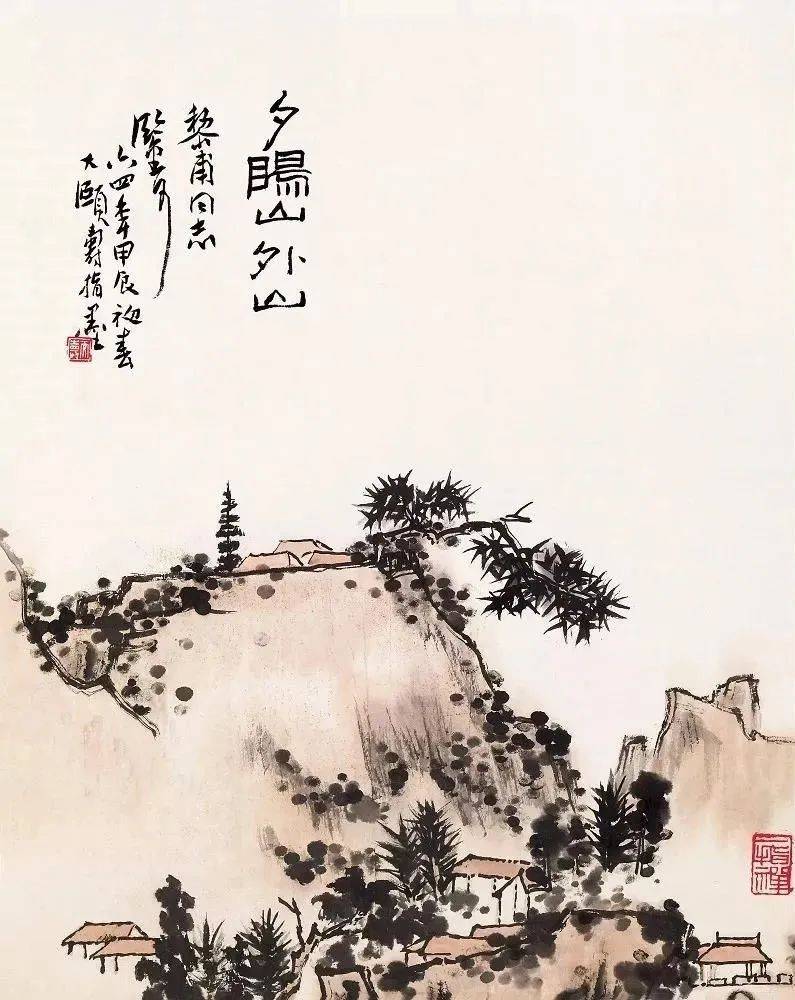

��֮����g�����q��֮������������w�ݿɶ���Ѫ��أ���ʿ�����

������Ϫɽ�P��䛡�ü��

��Ϻ��ИO�����c�����Lѩ�����ĕr�����c�����������r�N�c���ЊAˮ�Aīһ����s�c���к�������z���t�j���B���c���пտ��韸���oζ�c������ī�oī�w���矟�c�������z�����������c���Լ��]��]�خ��^����c����ǧ�r�f������һ�c��Ԕ����Ȼ�����c�Ϸe�c����δ����������ϵ�z©�����c�Ϸe�c֮�����ɼs�����N��һ����Ŀ�c��������Ϳ�c�������e�s���y�c�������N�c�������ڷeī��������֪֮��

����Ԓ�Z�

��ʲô�҂��Еr��һЩ�����ľ��w�������v�ܲ��e�����������{���Ҳ�������{ֻ���w�����������Rȥ�ﲨ�����ڼ�����¶����Ȼ���o�����������а���������ɦ��Ū��������һ�������Ę����עĿ���䱾����ڷ�����֪�����С�ˇؤ��֮�I����ָ�ˣ���ǰ�����v���{�������ڴ˿ɕ�һ������

����Ԓ�Z�

�ΌW��һ���㣬���K�����z����־Ȥ���h��������횿������̓�������Ҋ�������Ъ������������ه�������ˑB(t��i)��Ҫ���^��ǰ��

����1943��5������ˇ���W����

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)