[�����W��] ԭ��(chu��ng) ���Ψһ�����ĕ�����Ʒ�������xٛ(z��ng)��ë��ϯ����ϯ�S����ȥһ�fԪ

��3 ���� 188 ����x 2024-12-21 11:49ԭ��(chu��ng) ���Ψһ�����ĕ�����Ʒ�������xٛ(z��ng)��ë��ϯ����ϯ�S����ȥһ�fԪ

�ҕ�ϵ��b����Ŀ������Փ�r(ji��)��(gu��)��һ�㰴ƽ����������һ�㰴��?j��n)?sh��)����

����(j��ng)һ���|�x����֮�ĕ�����Ʒ�����u��ÿ��ʮ���fԪ�ĸ߃r(ji��)���ѡ�һ��ǧ��׃���ˬF(xi��n)��(sh��)��

�����@����Ʒ��߀���ܶ������b�������γ��ķ�����

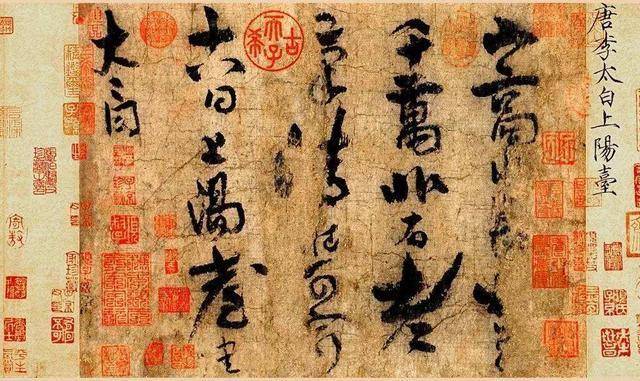

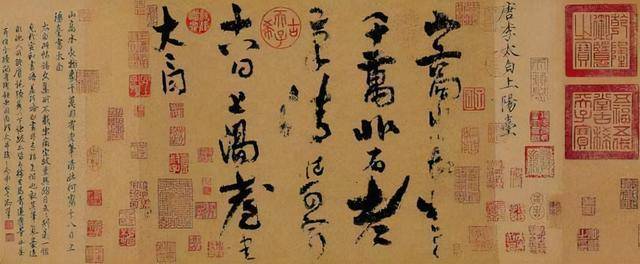

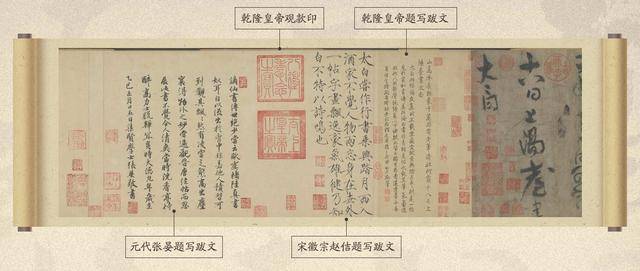

��(j��)�f��̫��������������֮�����ҷ��������g���е�����֮��������ُ(g��u)���M������߀����һ������������������Ҫ�P����һ����

�e���(j��ng)��ġ��mͤ��������̫�ڸ�Ҫ�Á�������߅��Ƭ�̲��̷��x����̫���@�N��(zh��)����ʹ�ú�����ҲҊ��������֮�����E��

2010��������֮�ĕ����������ݕ���ƽ�������������u�Ј�(ch��ng)�ij����|�˰��f�ăr(ji��)��

�@����Ʒ��Ҳ�J(r��n)�����γ��Rġ����ÿ��(g��)�օs�_(d��)��������߰���ʮ�fԪ����һ��ˢ��ӛ���

Ҳ����2010�����������������ҡ��ČW(xu��)���Sͥ��(ji��n)���E������Ʒ������㑡����ij��ă|��ǧ���f�ĸ߃r(ji��)����Ʒ�İ����߂�(g��)����ÿ�փr(ji��)ֵһ�������f��

����֮�ķ�ƷҲ�����Sͥ��(ji��n)�����EҲ������������Ҋ��������ֹһ����Ʒ��

Ԋ(sh��)��������o����һǧ����Ԋ(sh��)��������ī��ֻ���¶�ʮ�傀(g��)��������������`�꼉(j��)�e��Ӱ������@��ʮ�傀(g��)����ÿ��(g��)�ֵăr(ji��)ֵ���y�Թ�������

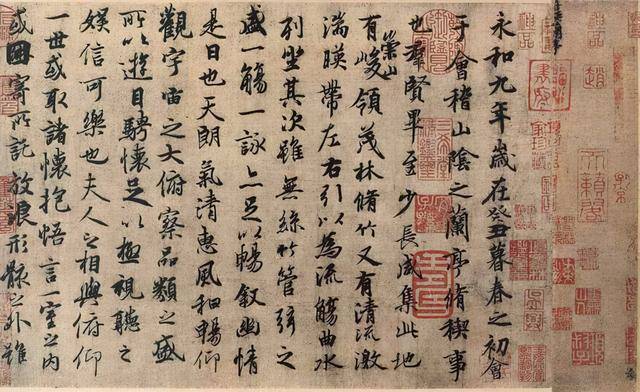

�@��ʮ������������ġ����(y��ng)�_(t��i)�����С�

˾�R�е�����t���������ڕr(sh��)�ڵ�������ʿ����(chu��ng)���ˡ���u�T���������A�Ρ������湦������Ԫ�߰ٶ�ʮ������������Ո(q��ng)����m����������ɽ���x�`�أ��������(y��ng)�^��

��Ԫ�߰���ʮ������������Ÿ������m����(g��)��Ԋ(sh��)�ˣ������(y��ng)�_(t��i)�^���L˾�R�е����s��֪˾�R�е��ѽ�(j��ng)��������

����������{�c˾�R�е�������߀��˾�R�е��c(di��n)ٝ���������f����

�п��c˾�R�е����E���������ˡ����(y��ng)�_(t��i)��������ɽ��ˮ�L(zh��ng)������ǧ�f�������ϹP����ѿɸF��ʮ���գ����(y��ng)�_(t��i)����̫������

�@��Ԋ(sh��)�Ì�(du��)��������L�����Qٝ˾�R�е�����������Ҳ���������������{���Ǵ�������

����֕�ԭ��(chu��ng)����Ԋ(sh��)�����σɂ�(g��)피��Ԋ(sh��)��������ݣ�һ�����Ɇ����Ĺ������@��(du��)�ؼҁ��f̫���ˡ�

���������������������˚���������(n��i)��Ҳ���S��������Ψһ�Ĵ���֮������һ��(g��)�ֵ�ֵ�����X����

��æ��Ψһ�����]�Ќ�(du��)����ô�ܴ_�������E���������f�@�������(y��ng)�_(t��i)�������õIJ����Ƴ��ձ��Ӳ���P��������(y��ng)ԓ���γ��˵ķ�Ʒ��

�����������������b���҆����Ŀ�������������}�������λ��ڵ��}���������ղؿ������������_�������E�o����

����}���䌍(sh��)�����{���֛]������������}������(du��)�����l֪���Dz��ǂ��졣��������Դ�^���b��ʧ�`��һ�e(cu��)����Ҳ�п���������ŵ��C��(j��)��߀��(y��ng)ԓ���λ��ڵ��}����

�λ����x�ƴ��^�����������Ǖ���������ղ��b�pһ��Ҳ�Ǹ߶�λ��ͬ�r(sh��)���ķ�Ʒ��(y��ng)ԓ�Ӳ��^�����۾������J(r��n)�������E���ǾͿ��Բ��ّ�����

�Ƴ��ձ���Ӳ���P��������ֻ��Ӳ���P������R�r(sh��)���d�����⌢����֧�P���������ò���Ӳ����Ҳ�Ǻ�����������

�λ�����ʷ��������������Ԅ�(chu��ng)�ݽ��w����������������ķ����������(y��ng)�_(t��i)�����ĕ���ˮ��(zh��n)һ���@�G��

�λ��ڵ��}�ό���һ��������Qٝ��ĕ��������֮��h�ݣ������۽�����֪�ײ�����Ԋ(sh��)�QҲ����

��������������Ԋ(sh��)���ᲢՓ���Ǿ����J(r��n)����ĕ���Ҳ��һ���ġ�

�_(d��)���@�Nˮ��(zh��n)�ĕ���������Ƿ�Ʒ��һ��Ҳ���Դ���������λ��ڲ����ܲ�֪�����@Ҳ���C�ˡ����(y��ng)�_(t��i)���������E��

���E��피�(j��)��������ʮ�傀(g��)������Ȼ������r(ji��)���Λr߀���λ�����ʮ���ֵ��}������Ԫ�������ҚW�(y��ng)����ʮ���ֵ�Ԋ(sh��)����Ʒ�����w�r(ji��)ֵ�����д��������

Ҫ֪�����λ��ڕ������E�����u�r(ji��)��ÿ��Ҳ���ϰ��f�Ę�(bi��o)��(zh��n)�������(y��ng)�_(t��i)���������u�r(ji��)�]��֪�����@����Ʒ����(hu��)���F(xi��n)�����u��(hu��)��

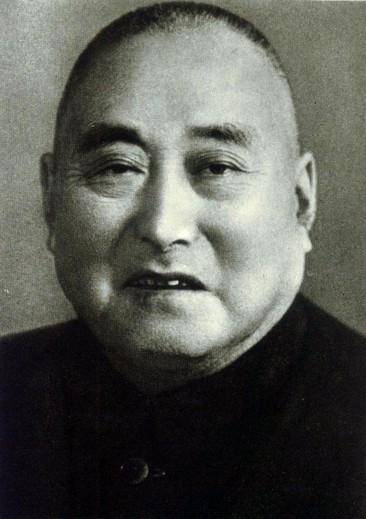

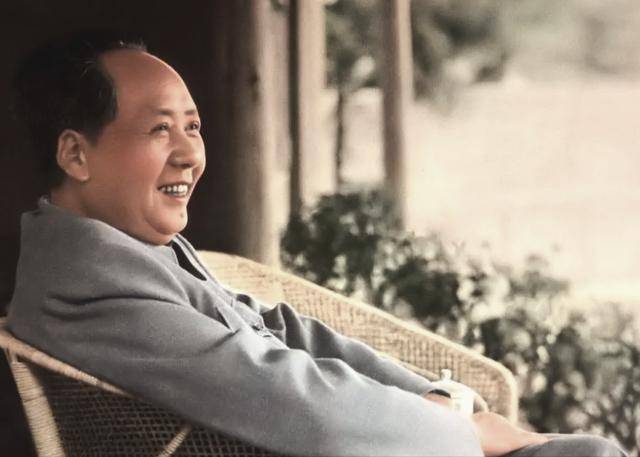

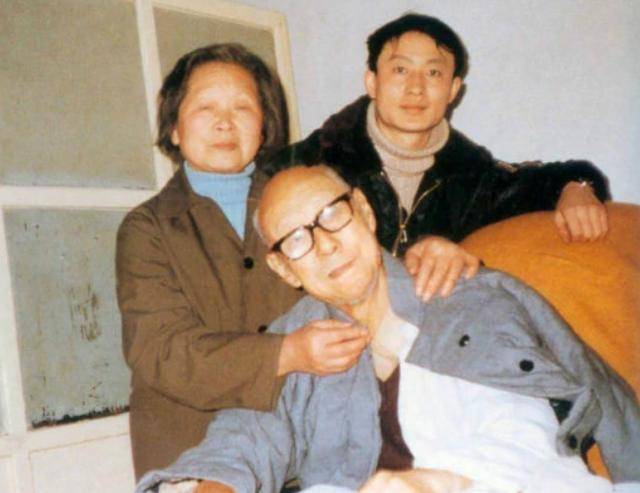

����ŵĕr(sh��)�����@����Ʒ�����һ��(g��)˽�˲ؼҏ����x���ѡ����(y��ng)�_(t��i)����ٛ(z��ng)�c�oë��ϯ�������T���ԡ��H���^�p����

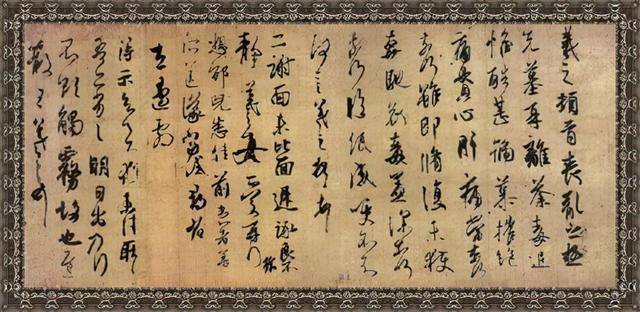

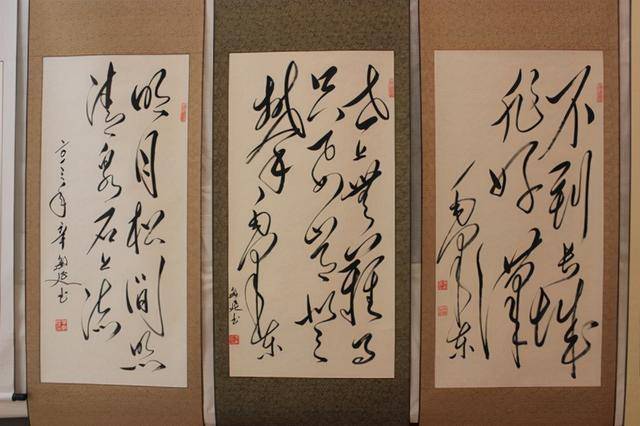

ë��ϯ�������Ǖ�����ң�ë��ϯ�ĕ��������������L(f��ng)�����v��һЩ�˸��X�ǿ�����䌍(sh��)ë��ϯ�ĕ����_���f�����в���

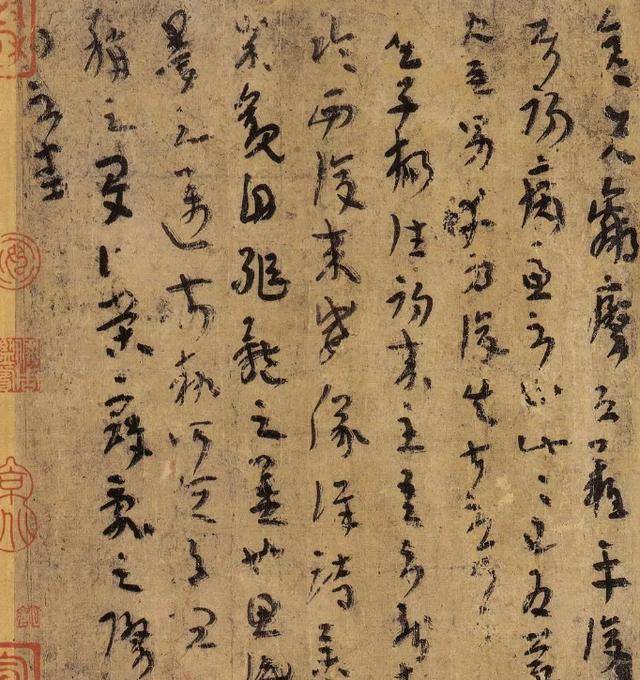

��ô�^(q��)�e���w�����ܺ�(ji��n)���������ö��IJ��w�����в����ٔ�(sh��)���������Dzݕ��������������Dz��ǿ�ݡ����^�@�ǽ����b�����������{��

ë��ϯ�W(xu��)���r(sh��)�����к��L(zh��ng)�r(sh��)�g���ǹ����������������M(j��n)���D(zhu��n)���Е����^���һֱ���в����Ŀ������ٵ��ݵĕ�������һ�c(di��n)�]��ʡ���������ஔ(d��ng)����(sh��)��

ë��ϯ���b���صĿ�ݺͱ����w���Գ�һ�N�L(f��ng)�ͼ���ĕ�����ͬ��ë��ϯ�ĕ������Ќ�(sh��)�����������}�~��ָʾ���ż�߀��Ԋ(sh��)�~��������˿��ö������ɿ���@Ȼ�����m��

���в݄t���ԓ]�����飬����ٶ����ֲ����K��(sh��)�á�

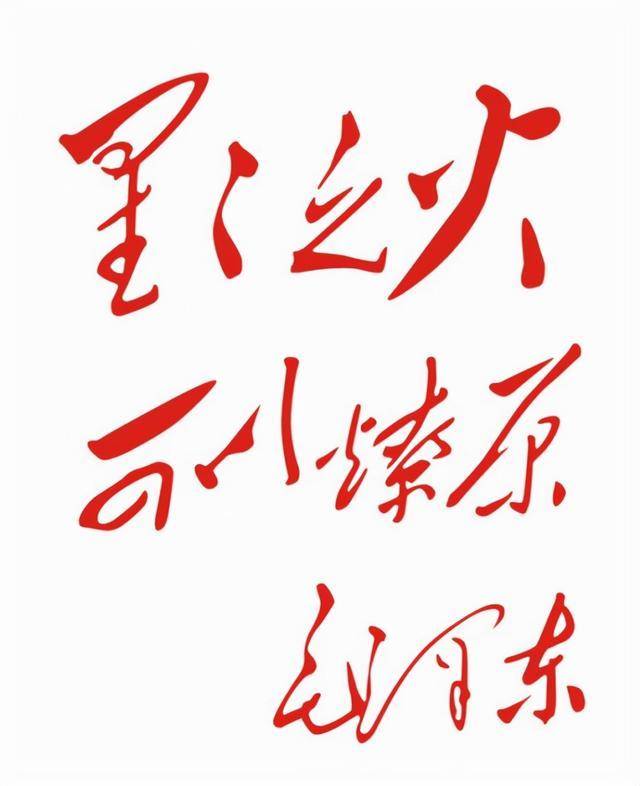

ë��ϯ���f������Ҫ���ķ��Č����Ĵ��������

�@���f��ë��ϯ��ҕ˼�롢��Փ������Ҳ�f��ë��ϯ��(du��)������ϲ�ۡ�

���������W(xu��)���S����Ҳ��һλ��������ë��ϯ�����Ӱ�������ӑՓ�v������(qu��n)����������(du��)��������h���������ʵ��k���������ܹ�����

����(gu��)���ڣ�ë��ϯ �f�S�����ղ���һ������֮�����E�����������@�����E���^Ħ���S������@�����E���ñ���߀�أ�Ҳ����ë��ϯ�_�������ŕ�(hu��)��衣

ë��ϯ���������ý�һ��(g��)�����赽��ë��ϯһ�Еr(sh��)�g���ó����^Ħ���ۼҵ�����y��������

�S�������ļ⌚ؐ�s��Щʧ�����������ղ�Ҋ��Ʒ��������(hu��)��ʲô���������������Ȳ��������Ԓ��ë��ϯ��߀����Ҫ�M���Լ������ā���

�״δ�߀�ߵ�ë��ϯ��Щ�ϻ𣬌�(du��)��(b��o)��Ĺ����ˆT�f���������v��һ��(g��)�������ڲ�߀����ʧ��������һ��(g��)�´�ӑ����ʧ�����lʧ�Ŷ���������

�д�ë��ϯ�H�Խӵ��S������Ԓ��Ҳ�]�Ќ�(du��)������߀�Lj�(ji��n)�ְ��s������(du��)���f������֮������һ��(g��)�µĚ���Ҳ����ס������

�]�k�������ǐۼҶ��������͵�λ�o�P(gu��n)�������ǐۼ�֮�g�ġ��д衱��ֱ��һ��(g��)���ڝM��ë��ϯ���������ٌ�(du��)�ؕ��f������ȥ�����v��һ��(g��)�¾���һ��(g��)�������ѽ���Ҫ�����x����

ë��ϯ��(du��)ǰ�˵ĕ�����Ʒ�۵��˹��������õ������x�́��ġ����(y��ng)�_(t��i)��������(ji��n)ֱ���d�IJ�����һ�пձ�������(x��)��(x��)���x���۲���֡�

�ڼ���(d��ng)֮����ë��ϯҲ�˽o�����x��ȥ��һ�fԪ���@һ�P�X�Ǐ����ĸ��M(f��i)���ó����ģ��mȻ�Ȳ����@���ֵăr(ji��)ֵ����Ҳ�����ı�������

1958����ë��ϯ�H�Զ���Ҏ(gu��)�����I(l��ng)��(d��o)�յ����F�ضYƷ����횽������b�pһ�Εr(sh��)�g����ë��ϯ���˰ѡ����(y��ng)�_(t��i)�����͵��ʌm�ղ������еĐۼң����ЙC(j��)��(hu��)���p���@�����Ψһ�����E������

���ˣ��@��ϡ���䌚�K�ڰ���(w��n)��������ë��ϯ��������Ҳ�����x�е���������@һ�����ڞ����@Щ�䌚�������A�����������o(h��)���������ڑ�(zh��n)������������(gu��)��

�����f���҂��F(xi��n)���܉��ĺܶ�^����(gu��)�������Ǐ����x��������������ƴ�M���������o(h��)������

�����x֮ǰ�������(y��ng)�_(t��i)�����IJؿ��ǝM���(n��i)��(w��)����Ҳ�����ղ��ڝM��ʵ۵Čm�С�

���������峯ĩ���ʵ���λ��߀��ס�ڌm�������^�]�лʙ�(qu��n)��(du��)�m���˵Ŀ��������������

�����r(sh��)�����m���˲�ϧ���X����͵�I�m���䌚����Ҳ����Ҋ�����߃x��λס�ڹʌm����Щ�����m���˱I�`�䌚���˷��E�ɞ�(z��i)�ij̶���

����(j��ng)�߃x���ڴ��^����@ʯ��Ī��ʧۙ�������ĕr(sh��)�������^�Ȼ���{(di��o)�Q�����IƷ��Ҫ����߀�ǻʵ���һ����(hu��)�M�T���غÎ���

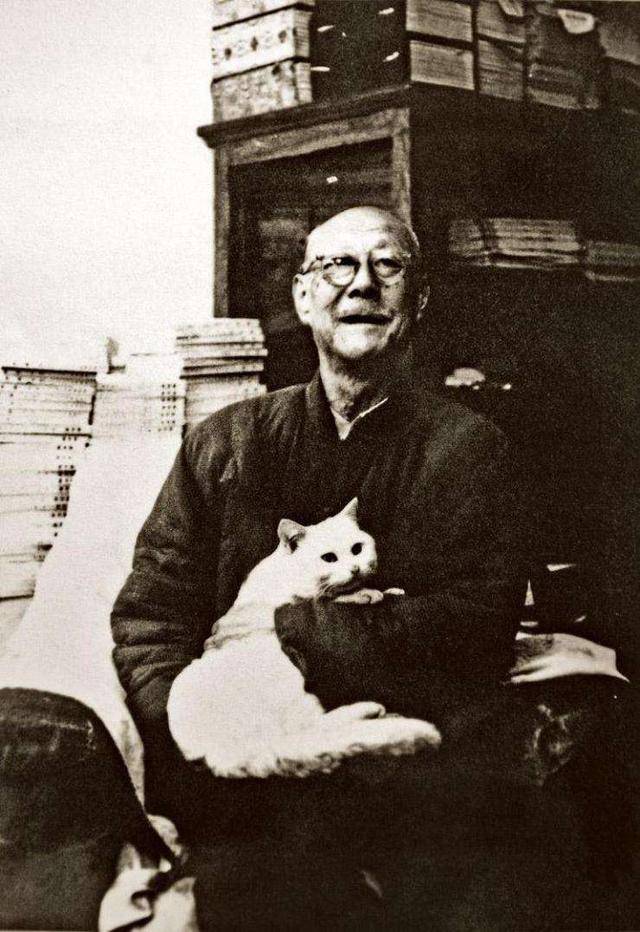

1922���߃xʮ���q�ĕr(sh��)���д��D(zhu��n)�Ƶ������m���ܺ������(q��)ʹ���˴��_�����m�Ď�(k��)�����뿴���������Щʲô��ؐ��

�����m��Ǭ¡����r(sh��)�ľ�������һ������(du��)�����m���Ъ�(d��)犡�Ǭ¡���H����һ����߀�ǂ�(g��)��ˇ�ʵ�����ی�Ԋ(sh��)�������ղؾ�Ʒ�֮����dȤҲʮ�֝�����ܶ���ϲ�۵��䌚������������ڽ����m��

��߀�����^��Ը�������m�и����n�c待^(q��)�f�ռ������ľ�����ֻ���^�f�f�������M��r(sh��)�����ϰ����ӟo��һ�ý����m�䌚���L(f��ng)����

Ǭ¡���Αc���@Т������ּ��潨���m��������峯�ʵ۶��]�����_���^��ֱ���d���߃x�뿴�������ڽo�������˶��ٌ�ؐ��

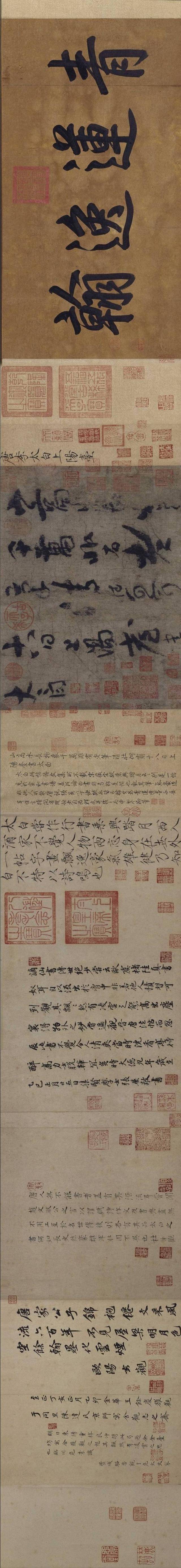

�����m�Ď�(k��)���кܶ����������������錚���֮����������������߃x߀�l(f��)�F(xi��n)��һ�N��̴ľ�Ƴɡ������һ�ӵİٌ�ϻ��С�İٌ�ϻ�����䌚���Ўװټ�����ĸ�����ǧ����

�߃x��(du��)�ٌ�ϻ�۲���������ˎ�ʮ��(g��)ȥ�B(y��ng)�ĵ������øɴ෭�½����m���Լ������^ȥ��

�鿴�����m�߃x��(du��)�ʌm���䌚������������(d��ng)�� ������Ӣ��(gu��)�ώ��fʿ�ظ��V�����ذ��T�ܶ����_�Ĺ���꣬�ϰ嶼�njm���̫�O(ji��n)�̓�(n��i)��(w��)�����˕r(sh��)�������۵�Ҫ�����Q���ص����ʌm�IJ�Ʒ�������ˮ�^�m(x��)���������

1923��4������(gu��)�W(xu��)������(gu��)�S���߃xՈ(q��ng)�M(j��n)�m����顰�ϕ������ߡ�����Ʒ������(j��)�f���Ǟ�������(gu��)�S�����P�c(di��n)�ʌm���ղ���

����(gu��)�S���Ͷ�������ԱM��Ҳ��ʿ��֪����������(du��)�߃x������ʌm���Y(ji��)��ɢ��������

����(gu��)�S�M(j��n)�m�ɂ�(g��)�����������m��ͻȻ����һ�Ѵ�𣬃�(n��i)��(w��)����֪��������֟o����߀�Ǒ�(zh��n)�������֟o���������w�I�`�䌚���C��(j��)�����۱����������_��ʮ�ɸ������������m��B�܇����ɰ�Ҳ׃���˼tͮͮ�Ļ����

���߀�Ǹ����������ʹ�^�������(du��)���M(j��n)�m�ò������ķ�ʽ������˴�����߃x���߀֧���o����������(du��)���f����Ĺ��X��

�@��(ch��ng)��������֮������ؽy(t��ng)Ӌ(j��)�͚�����һǧһ�ٶ�������۵����S��������һ�ҽ������ʮ�f����Ͷ��(bi��o)ȡ��̎���(qu��n)����K�្��һ�f��ǧ���ɡ�

Ҫ���ǻ��(z��i)�F(xi��n)��(ch��ng)����W�W���@�ҽ��Ҳ��������ʮ�f����ľ��Y������ـʯһ�ӵ����⡣

���Ѻõ��ֵ��S�����������ѽ�(j��ng)ٍ������(n��i)��(w��)���Ϸ����µĻҠa����߀�����្�������S����

��(j��)�f�Ђ�(g��)��(n��i)��(w��)������������(j��ng)��o�m����R����һ��Ҋ���ġ����ǡ��������õĻҠa���្�����S����

�M�����˶�߀�ڔ������@�ѻ�֪�������˶��ه�(gu��)���������������ܺܿ�ѹʌm�՚w��(gu��)����Ҳ�ǡ�������δ�ɹ�����һ�N���F(xi��n)��

�m�﹤���ˆT�I�������峯���z�����p�������߃x���p�n��������(y��n)�ص����߃x�Լ�Ҳ�ڱI�������ʌm���������@һ�r(sh��)����ʧ��һ����Ϳ��

�M�������߃xҲ֪��������ʌm���t����������P����Ҫ������W(xu��)��߀���в�������������(f��)��(gu��)����

�@�ɂ�(g��)�뷨����ʹ�����뷽�O(sh��)���ѹʌm�������D(zhu��n)�Ƶ��m�������������Լ����������ҵ����ăɂ�(g��)�ܵܽo����(d��ng)������

�Ǖr(sh��)�����H�ܵ��߽ܣ����õ��������İ��x��ÿ�춼Ҫ�M(j��n)�m���߃x�����p�n������������һЩ���ڔy����������m���@Щ���ﶼ�Ǿ����x�����־��֮��͕���(c��)������

�߃x�Լ��f�а���r(sh��)�g���߽ܺ���ÿ�춼Ҫ��һ�����������m������(j��ng)�Йz���̫�O(ji��n)��������Щ�䌚�Dz��Ƕ����p�n��

�����p�nһ������Ѷ������ԈA���f��ֻ����ش�����Щ���p�n����Щ���ó�ȥ�ޏ�(f��)��

�ޏ�(f��)�IJ�Ҋ�û���̫�O(ji��n)�����Д�(sh��)Ҳ���Ҵ��������@���ֵܵ��О�����(d��ng)���˜�ˮ���~�ęC(j��)��(hu��)������̫�O(ji��n)��������һ���IƷ�Q��Ʒ���L(f��ng)�����Ӵ��˹ʌm�������ʧ��

�߃x���@�N�����Ĺʌm�I����ʮ��������ȷ��������Ĵ��H������Ȼ��ͨ�^���˺Ͷ���(w��)���k��(li��n)���P(gu��n)ϵ���������\(y��n)������A(y��)����÷��Ӳ�����

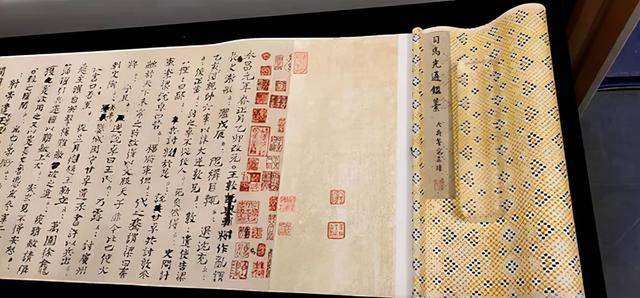

�@Щ���ﹲ���֮���һǧ���ټ�����(c��)�(y��)��ʮ�˼��������������ϺӈD������������߀��˾�R�⡰�Y��ͨ�b����ԭ������ÿһ������õ����u�Ј�(ch��ng)���������Z��(d��ng)��(j��)�IJ�Ʒ��

Ȼ���������ʌm���߃x�������@Щ���ﲻ��F(xi��n)�����Ì�(sh��)�ݡ�������Ѻһ������Q����ʮ�f�F(xi��n)��������һ������(c��)����ֵ��ʮ�f��

�߃x���m�������u���Ď�ʮ���������r(ji��)��Ҳ�ܵ��������������ӺͲؼң����Ǔ���һ��(g��)��©�������Л]����ʧ����(gu��)����Ҳ���y���C��

�����(y��ng)�_(t��i)���������@���֮�����Ǭ¡�ڡ����(y��ng)�_(t��i)��������̎�}�С���ɏ�ݺ����Ă�(g��)������(du��)�@����Ʒ��ϲ�g����(y��ng)ԓ��(hu��)���ڽ����m��

�����m�ķ�l������ס���ĵ��\�������(y��ng)�_(t��i)�����ڽ����m���ǰ���ѽ�(j��ng)��͵�I���m��

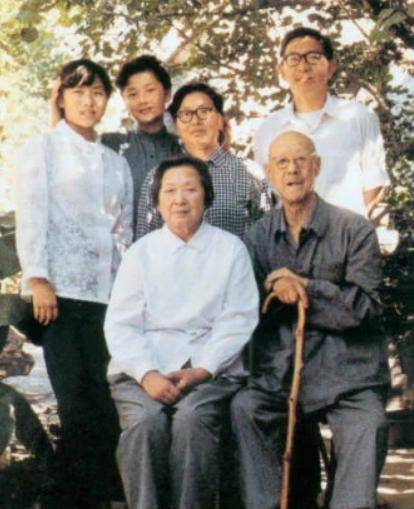

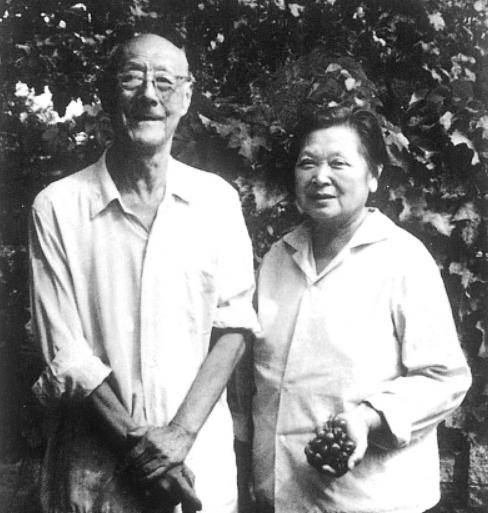

�����(y��ng)�_(t��i)�������IJؼҏ����x���͏��W(xu��)����Ԭ���ġ��߶�̖(h��o)�Q���(gu��)���Ĺ��ӡ����@�Ă�(g��)�����У����ˏ��W(xu��)������������������˶����I(y��)������

�Ǖr(sh��)���I(y��)����������Ļ�����������;�����Ҫ��ͨ�������x߀���ղش�ң�����߀�ƌ�Ԋ(sh��)��

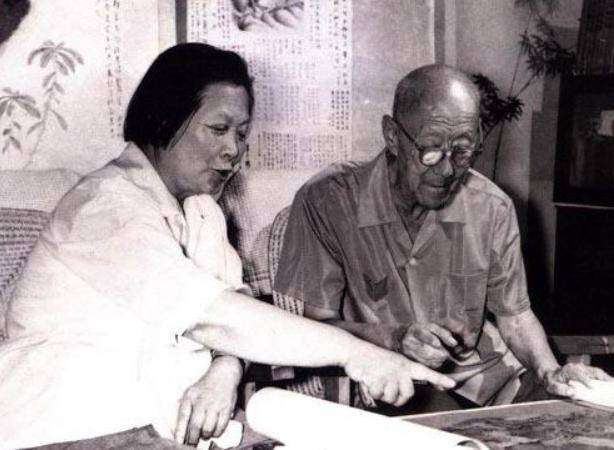

�����x�ղس��ːۺã�߀��һ��(g��)Ŀ���ǣ��������ղ������ؽK����������������ʹ���������������оw����

�����x�����ղ����w�Լ���ֻ��Ҫ��ʧ���Q����Ʒ�����������˱��o(h��)���ﲻ���Ї�(gu��)��ʧ������һ�����˺ܴ��Ŭ����

���ղ����}���_����ע�����μ���ǰ�ľ�Ʒ�֮����@Ҳ�����ղr(ji��)ֵ�O����

�������f�Լ���ǧ����Ʒ�����ֲ��Ϗ����x��һ����Ʒ�����ˡ����(y��ng)�_(t��i)��������߀�ղ��ж����������͵����E�־����x��ꑙC(j��)�ġ�ƽ��(f��)������չ���ġ��δ��D���ȳ���(j��)��Ʒ��

�峯���H���ČO�����Į������҇�(gu��)�������^�гɾ͵ĕ����Һ��ղؼ������Аۇ�(gu��)�ģ������R�߃x�o�ձ��ˮ�(d��ng)���ܔ�(sh��)�����������^�������u�o���(gu��)�����������⡣

�����x �����Į�Ҫ�u����͕�(hu��)�o����֪�������ղ�Ʒ�|(zh��)�ߣ��������u�o���(gu��)����

���Į��u��ƽ��(f��)�������_�r(ji��)��ʮ�f�������v�r(ji��)�폈���x�����f�����֣������폈���x�v�r(ji��)�Ĺ�����Ԋ(sh��)����

�����(y��ng)�_(t��i)�����Ǻ͡���ϣ�÷��������Ʋ����ġ���m�ˈD��һ�������Ҫ�r(ji��)��ʮ�f�������u����Ԭ�ϵ�һ��(g��)����(w��)˾�L(zh��ng)��

�Iչ���ġ��δ��D���������x���u��һ����լԺ��߀��������׃�u��һЩ������Ŝ��������ʮ���S������

�@������ʮ�f�������������f�����ӆ�����Ҳ�����������ֻ�÷ŗ�����ϣ�÷������I�˃ɼ���

���ա�ƽ��(f��)�����ĵ��փr(ji��)���ɼ����f����϶��ò��������fҲҪʮ���f������

�Ԯ�(d��ng)�r(sh��)һ��(g��)�����ۺ�һ����ʮԪ������㣬ʮ�f�����һǧ����fԪ��������F(xi��n)���оW(w��ng)�ѹ�Ӌ(j��)�����(y��ng)�_(t��i)�������ij�ʮ�|��r(ji��)��

����(zh��n)�r(sh��)�ڣ������x���������Ѳ�Ʒ�p���·�����������һ·���y��������;�оo���������K�ղ��ҳ��T�����²�Ʒ���Wʧ��

�����x�IJ�Ʒ���K��߀�DZ��˶�������1941�������Ϻ����������������ڡ�ƽ��(f��)��������Ȼ���Ãɰك��S���H���������x��Ԓ�o���أ�������ħ�����Q���S׃�u�Ҳ�����

���ص��������������v��(j��ng)Ǭ¡�����┵(sh��)�������ͼo(j��)�ԍ������Ď�(k��)ȫ�����������Е�����Ӣ���W(xu��)ʿ��̫��̫����߀���քt���ڳ��е�֧������

�����x�ĸ��H���峯�r(sh��)��ֱ�`�����������������Ƶļ��屳�����������ǽ�����Ů�������͏����x��Ȥ��Ͷ������֮�g�Q�������`���H��

�ɷ���������ղ����ض�Ҫ����ֻ��׃�u�������̎�I���K����ʮ�f�����H���ˏ����x���@���������ղء�ƽ��(f��)�����ăr(ji��)�������_(d��)����ʮ���f������

�����x�����@��Ҫ��Ʒ��Ҫ�����������^�еļ�ؔ(c��i)�������������ղ�����

�����Ļ�����ü��⣬���ܞ���(chu��ng)����1948�����ʌm����ղ�Ʒ�Y�����������x��׃�u����ʣ����ļҮa(ch��n)���ڻ��ա�

�����ڽ��ǰϦ���������ص��������ѽ�(j��ng)���ˎ�λؚ���ĵز�����

�����@���������x߀�ǰV���ղ���1949�����д����������Ј�(ch��ng)����һ������ͬ�е��������F��Ը�I������Ȼ���ڵ��ϲ�����������ˣه��

ֱ�����ش�(y��ng)�u����I��������������ȥ��ѝ�ϵĻ҉m��¶��С���óѵ����顣

һ������������@�ӵ��ɷ���͟��ˣ����s������ɷ��������xҲ�ܐ��������������۵�һ����A(ch��)�����nj�(du��)�֮��Ĺ�ͬ��ϲ����

���֮������@�N�ۺ͐ۼҷ�����Ѭ�ճ�����Đۼ������nj�(du��)���y(t��ng)�Ļ�������������xҪ�ղء����������������dz����@��һ�N����

1956���������x��D���ղصIJ��������o�ˇ�(gu��)�ң��@���а���������ٛ(z��ng)���ú�Ԋ(sh��)������ꑙC(j��)��ƽ��(f��)��������չ���δ��D���������͡�����ٝ�����������ԕ�Ԋ(sh��)��(c��)���Sͥ��(ji��n)���T����������Ԫ�w���\��ǧ���ġ��ȵ���

��(gu��)���ڸЄ�(d��ng)֮��Ҳ�������a(b��)���������o����20�f�Ī�(ji��ng)��(l��)�����������ރɾܽ^����

�����x�@���f�������ҿ��Ė|�����ղصĖ|���ஔ(d��ng)�࣬���^���Ɵ�һ���������@Щ�|����һ��Ҫ���h(yu��n)���������@�����ҿ��Ծ������ʹ�@���������h(yu��n)�������҂��ć�(gu��)���ϡ���

���������ÿһ����Ʒ���������A�����Ļ�ʷ����피�(j��)�Ĺ匚����(d��ng)���(gu��)��Σ�y����B���A֮�H��������ƴ�M����������ס���@Щ��Ʒ���]���������ڑ�(zh��n)������ڇ�(gu��)�⡣

����(gu��)�Ұ���֮�H�����������I(xi��n)������߀������������ӡ�C�ˏ����x���f���Ǿ䣺�������ղأ����ؽK�����������У���ʹ���������������оw����

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (2 ��(g��)�u(p��ng)Փ)