�T�ΰ����ݸ������b���е����ݽ��]

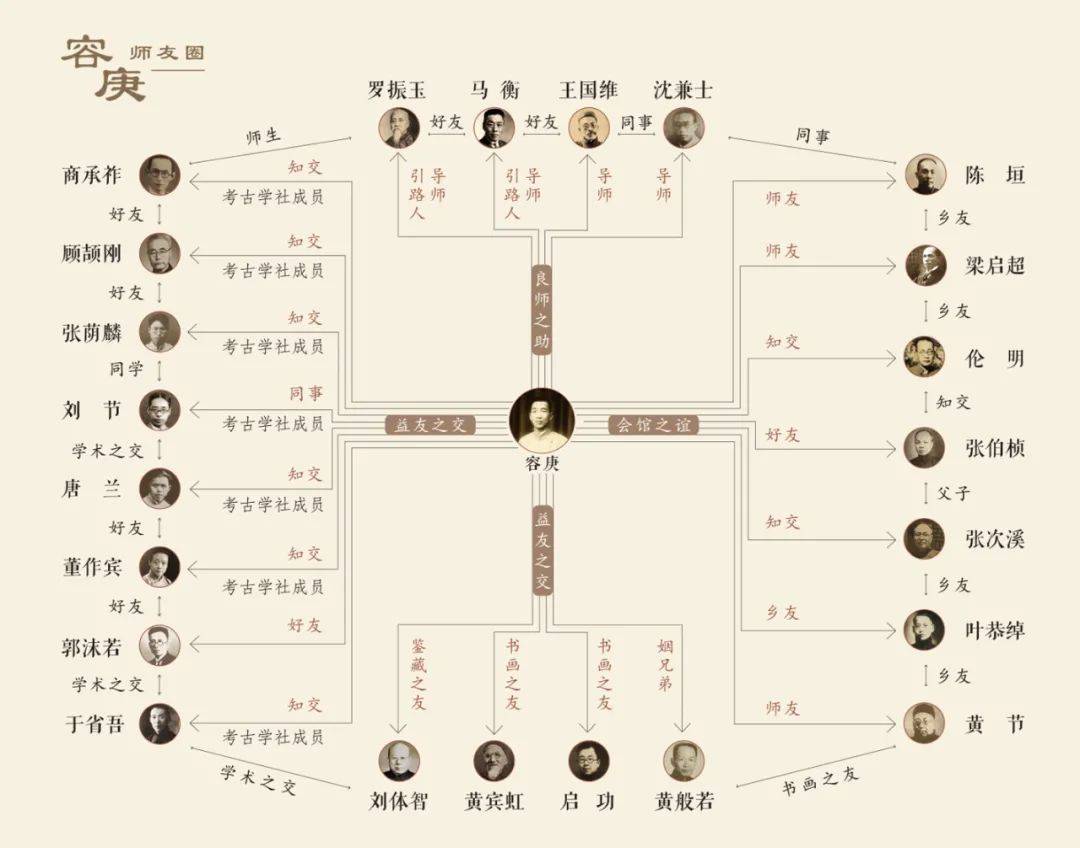

�ݸ�����Ȧ

���ݸ���1894-1983������(l��i)����ʯ�c�������䡰ˇ��֮�������䱱ƽ�q�£�1922-1946���У��ݸ��Խ�ʯ���W(xu��)�@�ÌW(xu��)�g(sh��)�ϵ������J(r��n)֮ͬ�H�����W(xu��)�g(sh��)֮��ʯ���c���njW(xu��)�g(sh��)֮������һֱ���ڌ�(du��)��������׃?y��u)��ݸ��?n��i)�ı����ֵ�һ���������������x����(d��ng)�����b���c��(chu��ng)���@�����C(j��)�؆������ݸ��֮a(ch��n)����(du��)������(d��ng)�ԡ��Խ䡱�m�Y(ji��)��������������̽ӑ�c�����ǣ��ݸ�����ڴ˼m�Y(ji��)֮������(sh��)�F(xi��n)������ղصĔU(ku��)���͌�(du��)��(y��ng)�ČW(xu��)�g(sh��)���a(ch��n)������K��λ����@�N�������J(r��n)ͬΣ�C(j��)���a(ch��n)���Ľ��]��

���ÿՓ����ʯ�c�����P(gu��n)ϵ�r(sh��)�����ἰ����ԁ�(l��i)����ʯ�뮋����ˇ�g(sh��)�L(f��ng)����׃������ʯ�뮋��ʹ�����ĹŴ���ʯ������ȡ�ù�֮�L(f��ng)���_���Ԍ�����ʽ���_(d��)�����(n��i)���Į�·��һ��Ԫ������������ˮ�һ���γɵ��L(f��ng)����ò�����Ї�(gu��)���g(sh��)ʷ�С��c�Ş��¡���һ�N�Lԇ��[1]

��ҕ����ʯ��������̶������~�M����(du��)���~�M��������a�С�ƫ�����Z(y��)���͡�(li��n)�϶��Z(y��)��֮�e���Q��֮������ʯ��������ҕ��ƫ�����Z(y��)�������ڱ��������н�ʯ��ζ�ĕ�����Ʒ������������������ʯ�뮋��֮��������ҕ֮��(li��n)�϶��Z(y��)������ʯ�������t�ǃɂ�(g��)�����T��������@�ɂ�(g��)�T��ښvʷ�в���һ������ͬһ������

�������@һ�^(q��)���Ժ����͕�(hu��)����������ӑՓ���ݸ���(du��)����ʯ�������đB(t��i)���������ݸ���(du��)�����ʯȤζ֮�����Ŀ�����[2]�������^���н�ʯ�c�����ɂ�(g��)�T�֮�g���ڵ��P(gu��n)ϵ���M(j��n)����֮���@�N�P(gu��n)ϵ�w�F(xi��n)������F(xi��n)���I(y��)֪�R(sh��)�˵��ݸ������ʯ�W(xu��)�������J(r��n)ͬ�c�����b���О�֮�g���ھo���ж��γɵ�һ�N�m�Y(ji��)�đB(t��i)��

�ݸ��ČW(xu��)�g(sh��)־���dzɞ顰�M���¹������֡��Ľ�ʯ���W(xu��)�������Ǖ����������o(w��)�ɞ�����b�ؼһ����g(sh��)ʷ�ҵ����R(sh��)������֮�����ݸ���Ғ��ʯ�ҌW(xu��)�����J(r��n)ͬ���^���У��ɞ��ˌW(xu��)�g(sh��)��������횞��ʯ�W(xu��)���M(j��n)ȡ·��Ȼ���������b�،�(du��)�ݸ��֮a(ch��n)���ˏ�(f��)�s�ă�(n��i)��Ӱ푣����С�ÿ���˷Q�����ˡ��Ľ��]���ֲ��ɻرܵخa(ch��n)������ʯ�������������������挍(sh��)����������ԭ���������c��ʯ���еġ�ˇ��֮���������ݸ���(n��i)���Н���һϯ֮�ء����Č�̽ӑ�ڕ����H�顰���ǡ��W(xu��)��[3]�^�����������ݸ���Ή������@�N�Ⱥ������@�N�����������һ���������_����

�����ݸ������������ֵ���

��(du��)�������W(xu��)�g(sh��)֮��ʯ���c���njW(xu��)�g(sh��)֮������

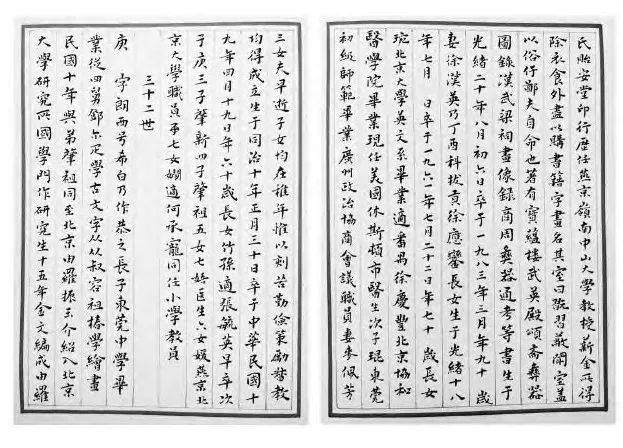

1975������������ݸ����֕����V�����ϼҳˡ����D1�����ᵽ���Լ��r(sh��)���ݸ����ǵ���

�ݸ�����������̖(h��o)ϣ�ף�������֮�L(zh��ng)�����|ݸ�ЌW(xu��)���I(y��)�����ľ�������W(xu��)���������ď������活�W(xu��)�L�������(gu��)ʮ��[4]4�c������ͬ�����������_�����B�뱱����W(xu��)�о�����(gu��)�W(xu��)�T�����о�����ʮ���꡶���ľ����������_���O����ӡ�С��v���ྩ���X������ɽ��W(xu��)���ڡ�н�����ó���ʳ�����M��ُ(g��u)�����֮���������Ի���D��(x��)���ҡ����w�����бɷ�����Ҳ�����С����N(y��n)�ǡ�����Ӣ�����S�����D䛡�[5]���h����������䛡�����������ͨ�����ȕ�����[6]

��ʯ�c�����ĜYԴ����������������(j��ng)�v���ղ����ļ��W(xu��)�g(sh��)�����ȷ��棬�����Ĕ�(sh��)������Ϥ��(sh��)�������(d��ng)������ͻ���������֮�����ُ(g��u)�����c�W(xu��)�g(sh��)������ͬ�ȵĵ�λ��

�D1 �ݸ������ϼҳˡ������E��

�DƬ��(l��i)Դ���ݸ�����S�䅲��

�V�|�����������2009�꣬��29-30�(y��)

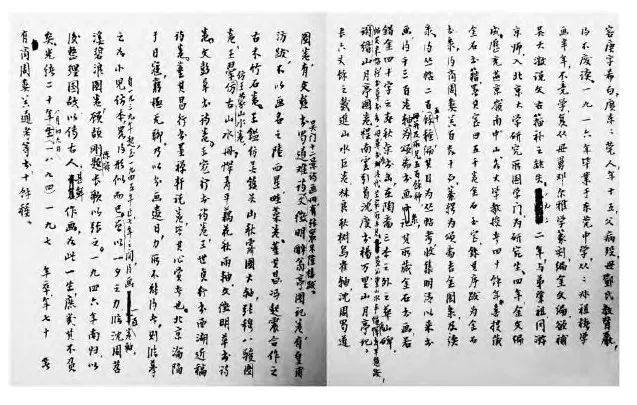

���˼ҳ��������ݸ�����������ƪ���Ԃ������D2��������ۺ�ī�����Һ�ī���¿��l(f��)�����@ƪ�߰����ֵġ��Ԃ��������н�������(sh��)�H�����ݸ�������ղ����ĵĺ�(ji��n)Ҫ���ɿ�(j��)�Ρ�������ǧ����ʯ�������ٔ�(sh��)ʮ������������������ʮ�N������һǧ�����ךv���������电(sh��)���䡣��(d��ng)�и����e��ʮ�N������Ʒ�����顰�������p��Ҳ���Ĵ�����[7]�ݸ�����Ҏ(gu��)ģ�h(yu��n)��ֻ��ˣ��x�����p�ߡ����_������Ҋ�䌦(du��)�@Щ������Ʒ����ҕ��

�D2���ݸ��Ԃ��������E��

�DƬ��(l��i)Դ�������Һ�ī�YӍ��1994��9�µ�2��

��22-23�(y��)

�Ĵ˶�̎�ݸ������������Կ����������ղ����������v����ռ��(j��)�����ɻ�ȱ�ĵ�λ���@�c�ݸ���ƽ�W(xu��)�g(sh��)���ĵ����ʮ���ꡰ���ԕ������γɏ�(qi��ng)�ҵķ������ݸ�����������γɌ�(du��)�������P(gu��n)ע���������ڕr(sh��)����ʯ�c�����Ķ����ѽ�(j��ng)�ڃ�(n��i)�ĸ�ռ��λ���ݸ��������䡰ˇ�¡������c����֮����

����ˇ�£����ж���һԻ��ʯ����Ի��������ʯ��֮�ھ˸�������������������֮���常���活������[8]

��(d��ng)�����ݸ��Q֮�顰��ʯ�����š��IJ������������c(di��n)���������W(xu��)��������W(xu��)�����������������֣����˕����c�L��������Ҳ�������ʯ����֮ʼ����(x��)������

��������W(xu��)�g(sh��)�IJ�����w�{�����W(xu��)��������W(xu��)�������������@Щ�I(l��ng)��?q��)����ڲ�ͬ�IJ�����������ݸ��W(xu��)�g(sh��)�wϵ�еĴ��ڡ��������W(xu��)�����IJ��Ќ��ڽ�(j��ng)��С�W(xu��)���[9] С�W(xu��)��ַ֡�Ӗ(x��n)�b֮�١����֕�֮�١��͡�퍕�֮�١���[10] ���Դ˷�������ݸ��ij����������ľ������t�ɚw�롰�֕�֮�١���С�W(xu��)��������ڡ��Ď�(k��)ȫ����������ʯ�����w��ʷ��Ŀ����ʯ֮�١���[11]

�ݸ������ľ��������ָ�

���IJ����������ʯ�c��������Ҫ�^(q��)�e������ʯ���Ԟ齛(j��ng)�������������������c��(j��ng)������������ʹ�ǽ�ʯ�W(xu��)��(n��i)���������Ҳ���F(xi��n)�ֻ���һ�����̷��V����������p�b���Խ�ʯ��ӆ������Ի����Ϫ�ɡ���һ�������ƞ�������ؿ���(j��)���Խ�ʯ�C��(j��ng)ʷ��Ի���mȪ�ɡ���[12] ���˽�ʯ�W(xu��)���غ���֮�r(sh��)�L(f��ng)�����p�b�߲��⎧�������־�ĵ��°������������彛(j��ng)�����õ�˼��֮�����o(w��)Փ��һ�ɽ�ʯ�W(xu��)������ҕ�����o(w��)��֮�W(xu��)����[13]

��(du��)���@��(g��)���}���ݸ���ͬ�������M(j��n)һ���Ŀ�������R��Փ��������W(xu��)�о��r(sh��)�ᵽ��ʯ�W(xu��)�ľ����������p����ղأ����Ҳֻ�ǿ����ģ�Ƿȱ��(du��)�vʷ�Ļ��r(ji��)ֵ���P(gu��n)ע������R������(l��i)��������W(xu��)�x��ʯ�W(xu��)�^�h(yu��n)�����x���ŌW(xu��)��������?y��n)��ʯ�W(xu��)�Ҳ��⎧���p����۹���ȱ���ԿƌW(xu��)�ķ������о����������о�������t���˺ܴ���M(j��n)����[14] ���(j��)�����800��vʷ��ʯ�W(xu��)��δ�ܸ��M(j��n)һ���l(f��)չ��ԭ�������]�����ϼ����ǵ��@�l·����?y��n)��ʯ�W(xu��)��ˇ�g(sh��)���ΌW(xu��)�B(t��i)������������ͻ��顰���桱�����}�ϡ������ˡ���ӆ���������p���ڱ��ˡ��˽⡱��[15] �Q��֮���ڬF(xi��n)��ʷ�W(xu��)�ҺͿ��ŌW(xu��)�ҿ���(l��i)����ʯ�W(xu��)���b�p��ˇ�g(sh��)����������W(xu��)�ƬF(xi��n)���D(zhu��n)�͵���K��

����ʯ�W(xu��)�пɷ֞顰�p�b���c������(j��)���������ڡ����á����o(w��)�á��Ĺ��V�����Н֮�ֵ�Ԓ�������t��ȫ�����ˏ����h(yu��n)���Ԟ顰������֮�����ġ��o(w��)��֮�¡������Ď�(k��)ȫ�������������w���Ӳ�ˇ�g(sh��)�����֮�١����c�����V֮�١�����֮�١����s��֮�١����������Ď�(k��)ȫ����Ŀ��Ҫ���Q�����T�١�������ˇ�g(sh��)�����x���ʡ���[16]

�������������^�����xС�����ѷ顱��[17] ���^����(du��)�������ݸ��������ֿ���֮ʼ�����xС�ԡ�һ�����J(r��n)�飬�W(xu��)���������������R(sh��)���������W(xu��)�������Ͳ��ǃH�����xС����ӡ�������ܳ����^�أ���һ����ʯ������(d��ng)��Ҳ�����ܡ��a(b��)ʷ��֮�I�����S��֮Ӟ����[18] ���ݸ��ČW(xu��)�g(sh��)�����������ǽ�ʯ���W(xu��)�����c(di��n)�����佨��(g��u)��ʯ�W(xu��)�������J(r��n)ͬ��һ����������̼��ЌW(xu��)�g(sh��)�cˇ�g(sh��)�ɷN���|(zh��)��

����?y��n)���ڡ��W(xu��)�g(sh��)֮��ʯ���c���njW(xu��)�g(sh��)֮�������Č�(du��)������֮һ�N�^�Թ��ˡ������־�����°�������w������׃?y��u)��ݸ��?n��i)�ı����ֵ�һ�档�����ʯ�W(xu��)����������ͬ�r(sh��)����(du��)�����������x�������^�����ԕ�����ʮ�����ꡱ��[19]

�@�N�W(xu��)���J(r��n)֪����������֮�١��ڡ��Ď�(k��)ȫ���������顰�o(w��)��֮�¡������x���ʡ��H������֮̎��ֻ���^�ݸ��ؽ�ʯ���p������ԭ�����Ѳ����ǽ�ʯ���Ԟ齛(j��ng)�����������������c��(j��ng)�����������ݸ��W(xu��)�����R(sh��)�е������c�o(w��)��֮�q���ѽ�(j��ng)��׃?y��u)��I(y��)�c����֮�����I(y��)�c���I(y��)֮�e�Լ��W(xu��)�g(sh��)�c�njW(xu��)�g(sh��)�Č�(du��)�������ݸ����ղ�֮����֞��ʯ�c�����Ժ�����(hu��)�l(f��)�F(xi��n)�ݸ��ČW(xu��)�g(sh��)���ݣ���(du��)��ʯ�ղض��������(q��)��(d��ng)��������(du��)�����ղض������t�Ǽm�Y(ji��)֮Դ��

�ݸ��W(xu��)�g(sh��)���ݵĴ_������(j��ng)�v��һ��(g��)־��Č�Ғ�Լ�ͨ�^�W(xu��)�g(sh��)���H�P(gu��n)ϵ�W(w��ng)�j(lu��)�c�F(xi��n)���W(xu��)�g(sh��)�w�����M(j��n)��W(xu��)�g(sh��)��ͬ�w���^�̡������Ō�(du��)�ݸ�����ʯ֮־���ˆ���������������֮�����_���������(gu��)�S��(du��)�ݸ���ʯ�W(xu��)�����ݴ_�J(r��n)���Ƅ�(d��ng)���t����ֱ����1922�걱�ϰ��]�_���@�]���x������W(xu��)��(gu��)�W(xu��)�T�����ݸ���Ғ�W(xu��)�g(sh��)����֮ʼ��Ҳ�ǡ����ԕ���ʮ�����ꡱ֮ʼ��

�ĸ��S�����������M���¹�������֮־���_ʼ���ݸ����ѵ������活�ĕ���֮�ò�֮��(n��i)�����w������һ��Ͷ�뵽��ʯ�о������_����������(gu��)�S��֪��֮��ʹ���ݸ���ʯ����֮־�K�������������W(xu��)�g(sh��)�ɹ��@���ڱ����W(xu��)�g(sh��)Ȧ���J(r��n)�ɡ�

����(gu��)�S ٛ(z��ng)�ݸ��� 1927��

�ij��ߎX�ϖ|ݸ�������M(j��n)�뱱����W(xu��)���ݸ������(hu��)������u���ЌW(xu��)�̆T�D(zhu��n)׃?y��u)鱱����W(xu��)�о���������K���ྩ��W(xu��)�@�ý���ϯ��1922�걱����1936����ǰ����W(xu��)�g(sh��)���Ķ��ǽ�ʯ���W(xu��)��������ս�ʯ���������������ߵ��ղؾ������ʯ���W(xu��)�о��ṩ�W(xu��)�g(sh��)���ϡ�

�ڳ�����ƽ��ʮ���������ݸ���(du��)�����ղص�������^��֮�������ġ��ݸ���ƽ��ӛ�����c��������ӡ���P(gu��n)������ӛ�����Կ����ݸ���1936��ǰ�����ղص�Ҏ(gu��)ģ���w��r����żُ(g��u)�ط�����С������ʷ�����⣬���o(w��)���������ղ����P(gu��n)ӛ������ݸ��ČW(xu��)�g(sh��)������������֮��һֱ���ڃ�(n��i)�ı����ֵĠ�B(t��i)���@�N���صă�(n��i)�����������պ���һϵ���H�������C(j��)���ŵ��������_����

�؆��������(gu��)�������ŌW(xu��)���c�����b�ص����C(j��)

�ݸ�1922����W(xu��)������W(xu��)�о�����(gu��)�W(xu��)�T���x�о������c��(gu��)�W(xu��)�T�Ľ���ͬ�����D3�������c�Ժ��m������������(d��o)�������(gu��)���\(y��n)��(d��ng)��ͬ����1922����1927���ݸ��ڱ�����W(xu��)�����R�ČW(xu��)�g(sh��)�Շ����x���_�����(gu��)���\(y��n)��(d��ng)���ᳫ���^���c�������mȻ�@�Εr(sh��)�g�ݸ��r��ֱ��ӑՓ�����(gu��)�ʵı��|(zh��)���������ČW(xu��)�g(sh��)���(d��ng)�͌W(xu��)�g(sh��)�ɹ��^������֪�@���\(y��n)��(d��ng)��(du��)����ֱ��Ӱ���

�D3 ������W(xu��)��ʮ������o(j��)���о�����(gu��)�W(xu��)�Tͬ�˔zӰ

����������ߞ��ݸ�����1923��12��

ֱ���ݸ�������������һ����С���r(sh��)���ݸ��Q��һ���������Ϛw���Ժ������(gu��)�ʣ��Ԃ����������r���������һ���������䲻ؓ(f��)�ӡ���[20] �Q��֮���Ϛw�������ĕ����о����������ݸ�����(l��i)�㲻�όW(xu��)������Ҳ�����������(gu��)�ʵijɹ�֮һ���������f�ݸ��ڱ�ƽ�r(sh��)�������Ľ�ʯ���W(xu��)�о���

�ݸ���(n��i)�ڵČW(xu��)�g(sh��)�о�����������ԁ�(l��i)�Ŀ���(j��)�W(xu��)���ɫ���ڽ�ʯ���W(xu��)�о��������ԡ��_��֮�W(xu��)����ֱ���M(j��n)�뱱���о�����(gu��)�W(xu��)�T���H�˺��m��ָ��(d��o)���ܹ�ʷ���\(y��n)��(d��ng)��Ӱ푣��Lԇ�ھ��w���о��лؑ�(y��ng)��(d��ng)�r(sh��)�ČW(xu��)�g(sh��)�������@Щ�ΌW(xu��)��������ֱ�������ں��(l��i)�ݸ��������о�֮����

��1922�굽1927���ݸ����鱱����W(xu��)�о�����(gu��)�W(xu��)�T�о������g�����H�c�����(gu��)���\(y��n)��(d��ng)����ʷ���\(y��n)��(d��ng)ͬ����߀ǡ���Ї�(gu��)�F(xi��n)�����ŌW(xu��)�Q���c�l(f��)չ���������¼�����1921�ꡰ�����Ļ������Űl(f��)�F(xi��n)��1926�����(j��)���ְl(f��)����ꎴ��zַ�������ň�(b��o)�桶��ꎴ�ʷǰ�z�桷�����@Щ20���o(j��)20����ČW(xu��)�g(sh��)��څ��(sh��)ֱ�ӛ_�������@�ý�ʯ�W(xu��)�������J(r��n)ͬ���ݸ���Ҳ��ʹ��˼���Ľ�ʯ�W(xu��)��F(xi��n)�����ŌW(xu��)�D(zhu��n)���@һ�W(xu��)�g(sh��)���}��

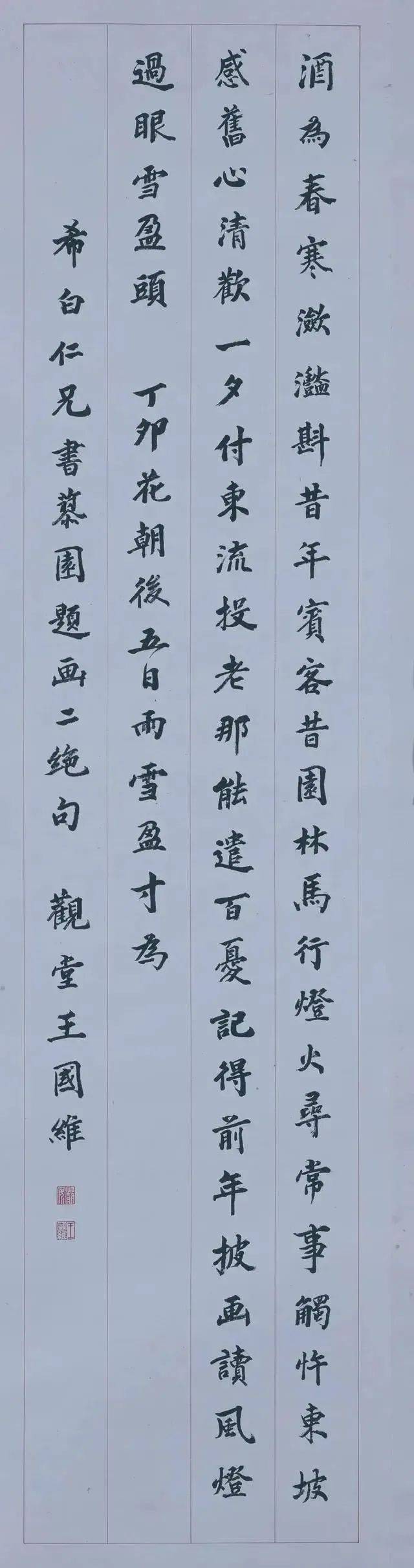

1934�����ݸ�������(d��o)���ྩ��W(xu��)���ŌW(xu��)��ij����������@һ���}��̽���c��(sh��)�`�����������ڽ�ʯ���ŵČ�(du��)��Ȼ���ྩ��W(xu��)���ŌW(xu��)��ij����Ϳ��ų�����(d��ng)������ؼ��l(f��)���ݸ��؆������b���c�о����������迼�ŌW(xu��)�����ęC(j��)�����ݸ�������S����䛡����D4�������]����䛡��Լ�������īӰ���ϷQ�������b���N������1936�����ྩ��W(xu��)���ŌW(xu��)��ӡ����

�D4����S����䛡���Ӱ֮

����ƔMԪ�˼�ɽˮ��(c��)����1936��

�DƬ��(l��i)Դ���ݸ�������S����䛡�

���A������2011������22-23�(y��)

�@�γ���o�ݸ�����(l��i)�˔U(ku��)������ղص����C(j��)���ݸ�������������Ώ��С����ԕ�����ʮ�����ꡱ������(f��)���[�ԕ���֮�������D(zhu��n)׃��

�ȁ�(l��i)��ƽ�����ԕ�����ʮ����������������������ʌm����Ժ�_�����b����(hu��)������������괺�������[21]����(l��i)��ӡ�����z���ؕ���ʮ?d��ng)?sh��)���S�c֮���ˏ�(f��)���[�ԕ���֮����[22]

��������������ʌm����Ժ�_�����b����(hu��)����δ�܆����ݸ���(du��)�������dȤ������(l��i)��ӡ���ļ���㑅sʹ�ݸ�����(f��)���[�ԕ���֮��������Ҋ������S����䛡���(du��)�ݸ���Ӱ�֮�����ݸ����˕���䛵ČW(xu��)�g(sh��)���l(f��)�c(di��n)���и��ڮ�(d��ng)�r(sh��)��Ҋ��Փ����֮�����ڷN�Nȱ�������w��֮����ʧ���塱���������������ª���Ρ����ݸ�ϣ������S����䛡����ԡ����V䛡��ղ�����ӛ������һ�����a(b��)����ʧ��[23] ����Ӣ��1936��顶��S����䛡���������ꐴ˕����������ġ��������ԔzӰ����ʧ���ɏ�(f��)�ڡ�������Ӱ�������㹩������֮̽���������S���S��������E֮�o(w��)�M�ء�����չ���������o(w��)����֮�ڡ���[24] 1948���ݸ��ڡ���S����䛡����A(ch��)���M(j��n)һ��������S����Сӛ���r(sh��)�����1936��ǰ�b�ؽ�(j��ng)�v���ٴΏ�(qi��ng)�{(di��o)�˾�����S����䛡����؆������b�ص���Ҫ���C(j��)��

���ٺÕ���������ƽ�Ժ����D(zhu��n)�ս�ʯ�������^�Լ�����һ�������꣬ӡ�С���S����䛡����ԑM�������H���m(x��)��֮־��[25]

1936���ݸ���ʰ����֮�����ٴ��w�(y��n)����δ���W(xu��)�ĕ�������(l��i)�Ę�Ȥ������S���������һ�������Ҋ�@�N���p�ěrζ��Ȼ�ڼ��ϣ�

������٣����Ӷ�����ڱ��������������ڕ����з����������L(f��ng)�r(sh��)��(l��i)������(c��)�������裬�m�]����֮���������L(f��ng)�����R(sh��)���������_ᡡ�֮�䣬ޜȻʧЦ���ˡ�����䛡�����֮���N��ӛ��Ҳ����֪��ɽ֮Ӌ(j��)��һ���Ɏ���Ȼ���ĺ�֮�����Դ���Dz������ʹ���Ͼ���ֶ��e�X���ԏV�Ѳ��[�F�Ž�֮����������[26]

1936�����ݸ��Ա����ԁ�(l��i)��һ�Ιzҕ������ղء��c��ʯ�����c������������ؕ�����Ҏ(gu��)ģ�@������(du��)����������Ҳ�c�ݸ���(n��i)�Č�(du��)��������ҕ�������ȡ������ڲ��ԕ���ʮ��������ݸ��Q���؆������b�ء���(du��)������ղ��ݸ����ҿɡ����ȡ���������ʡ����e�X�������Ɇ��}�����ڡ���Ͼ�ա����s���������׃����(l��i)��

�ݸ� ���R����S 1930��

ݸ�����g(sh��)�^��

�m�Y(ji��)���u(p��ng)����ʯ��������ÿ���˷Q������

���ݸ��_ʼ��ʰ����֮�ò��ã�1937�ꡰ������׃�����l(f��)���ݸ��ڱ�ƽ�S�݅^(q��)��������Է֞�ɂ�(g��)�r(sh��)�ڣ���1937��ĩ��1941��ĩ���ݸ���̎�ྩ��W(xu��)�@������(gu��)�˄�(chu��ng)�k�Ľ̕�(hu��)��W(xu��)�������ڜS�݅^(q��)�����ձ��˵�ռ��(j��)���ɷQ�顰�u�r(sh��)�ڡ�����1942�굽1945����̫ƽ���(zh��n)��(zh��ng)���l(f��)�����S�ݣ��ݸ����]�и��S�ྩ��W(xu��)���w�ɶ��������^�m(x��)���ӱ�ƽ���ɷQ�������ġ��S�ݕr(sh��)�ڡ����ڴ����g���ݸ������ڂα�����W(xu��)�Ľ�(j��ng)�v���@Ҳ��(d��o)�����ݸ�����(zh��n)�������⸵˹���(q��)���������x�_�������Ϛw�V�|��1948�����ݸ�����u�r(sh��)�ڡ��@�Κq�r(sh��)������

��ƽ�S�����ྩ��W(xu��)�ԇ�(gu��)�H֮�����m��ƈ��������������őn��C��Ī��������־�f�����c��ͬ�ã�ؔ(c��i)���ܱ��߹�������(du��)�T����������Ʒ�u(p��ng)����Ҋ���V��[27]

1941��12��8�գ����ݸ��ڱ�ƽ�S�݅^(q��)�����һ��(g��)��ˮ�X����������(zh��n)���ྩ��W(xu��)�صלS�����ݸ��m�e�����^������[28] �����(zh��n)�r(sh��)�D�y�����������(l��i)�R��1942�����ྩ��W(xu��)���w�Ĵ��ɶ�����(d��ng)��9�����؏�(f��)У���ڴ��Z�Z���ҵ�����(f��)У�\(y��n)��(d��ng)�У��ݸ����]�Ѕ��c�������x�����ر�ƽ��

���S�ݺ���H��ʹ�ݸ��Ľ�ʯ�ղ��y�Ԟ��^��������������ղص��M(j��n)һ���U(ku��)���ṩ�����C(j��)���P(gu��n)�ڽ�ʯ���W(xu��)�c�����b���о����p���Ⱥ����ݸ���ֹһ��Փ�������_(d��)��������˵��ǡ��߭���֮��䛼��������֮���ԣ�

��һ��֮׃���|����ʡ�S�����տ���������������(gu��)���Ǒ����������k���X�ߣ�Ī������������ُ(g��u)ȡ����֮���x֮���e��(f��)���_����ɴ��������E�������ܵ����m�R������һ����һ��ʮ���£�̫ƽ���(zh��n)��(zh��ng)����Ӣ����܊���ɣ������c�տ�����(zh��n)��˾ͽ���������ָ���Ի������݅ϣ��֮��������������Ĭ�����(gu��)����e�������^�l(f��)���ۺ�����(zh��n)��(zh��ng)�l�꣬���������������·������������װٽ�֮������һ��֮ú���˿�֮�������Ԟ��������u��������֮�٣������Դ��r(sh��)������ʯ֮����o(w��)ζ���K��������֮�㹩�����������Ε���֮�՝u���ڽ�ʯ�ӡ�[29]

��ʯ�c�������ڌW(xu��)���ݸ�֮���Կ���(l��i)����Ȼǰ�߸���Ҫ������ʯ�c������(du��)��ľ��������ϰl(f��)���_ͻ���ݸ����o(w��)�Ɇ���(hu��)�x���ʯ����?y��n)��ʯ�W(xu��)���ݸ���������֮�W(xu��)�������䶨�x�����r(ji��)ֵ��ȡ�����(hu��)��λ�����@�ý�(j��ng)��(j��)���A(ch��)�ĸ�Դ��

��ʯ�W(xu��)�m���ݸ��W(xu��)�g(sh��)֮����Ȼÿ������׃�ʵ��D�y֮�r(sh��)���ݸ������ܫ@�Õ����ղص����C(j��)������1931�ꡰ��һ����׃֮׃���|����ʡ�S�����տ���������������(gu��)���Ǒ֣��������k���X����Ī������������ُ(g��u)ȡ����֮���x֮������������(zh��n)���g��1941�����ݸ���(hu��)�a(ch��n)����ʯ�W(xu��)����o(w��)ζ֮�У�����������ͨ���(n��i)�������ķ��T������Ε����՝u���ڽ�ʯ���ݸ������������Ԃ���������ƽ�Փ�(j��)�r(sh��)�ڣ������ղ��c��(chu��ng)��Ҏ(gu��)ģ�u�S����r�����Ժ����Լ��������(n��i)�@�Õ����ղ�һ�پ����֞��Լ���һϦ֮���R���ܡ���Ϫ���ˈD�����H�������[30]

������ʰ����֮���ԁ�(l��i)�������ղ�Ҏ(gu��)ģ��u�U(ku��)�������ڴ˻��A(ch��)���Rġ�c�о����z��Ȼ��������ƪ��(y��n)�C�ĕ����о��W(xu��)�g(sh��)Փ�Č���֮�����ݸ���Ȼ���䌦(du��)����������Ŭ�����мm�Y(ji��)���ݸ���ʯ�W(xu��)�ҵ������J(r��n)ͬ��(du��)�����b�����������������ݸ��֟o(w��)���رܡ����k���X����Ī��������������ʯ֮����o(w��)ζ���K��������֮�㹩�������ȕ�������(l��i)���挍(sh��)������ͬ�r(sh��)��������ʯ������ĩ�������֡��ʧ�ˡ��ļm�Y(ji��)������(y��ng)���Խ䡱��1943��9��5�գ��ݸ�ӭ��(l��i)50�q������������ӛ�Ќ�����

���՞�����ʮ�Q���������ij��P(gu��n)�]����Ȼ���^���������(l��i)�H�Õ������ஔ(d��ng)�Դ��Խ䣬��(f��)�w�������������ʧ�˺����|��Ԋ(sh��)������þ��o(w��)�������������������(d��ng)�����(li��n)���������[31]

���(l��i)�ݸ�������1965��ڄ�(d��ng)��(ji��)�ġ��v���������Ŀ������������Ľ�ʯ���ԕ�����ԭ���c50�q�r(sh��)�����E���o(w��)���£�

�Ҍ�(du��)�ڕ���ԭ�кܴ�Đۺ�������������ӡ�����Զ������W(xu��)���Զ��������Ԓ���ʽ�ʯ���������Ҷ������\��[32]

����1944���c���ںƺ�Ԋ(sh��)�r(sh��)���ݸ���һ�α�¶�˰V�ԕ��������ڽ�ʯ�ġ����Ρ���

���ġ��w�������������������n�����_Ժ��(w��)��(hu��)�h�����ں�ٛ(z��ng)Ԋ(sh��)������֮�ƣ���ˮ����ɽӛż�H��إ��Ͷ�P�߾��m���u(p��ng)����ʯ��������ÿ���˷Q�����ˡ����������Ѳ�ֻ�ԑz����֜S�ݰ�ɟ�����ξ����V��������ȥ����δ���ߡ���[33]

��(j��)�S����ؑ����ݸ�������ɽ��W(xu��)�����W(xu��)�о��Ҍ�(du��)���ԣ������ྩ���ྩ��W(xu��)������һ�c(di��n)�������ྩһ�P(gu��n)�T������֮���������о�����������Ҫ������һ��(g��)�˲��Dz����������F(xi��n)���ѵ���ɽ�Fˮ�M�ĕr(sh��)���������ľ���ֻ����Щ��ӆ��������[34] ͬ�ӵ��f�������T���Ƶ�����еõ����C����ϣ������Ի�������Ԛw�X�����o(w��)һ�������������b�S�����H��֮��Ի���������С�����Ŀ������S��Ҋ���ؕ���Сӛ�����v���������Ŀ���ȣ�����(sh��)���f(w��n)�������^�o(w��)��������ϣ������Ի�����ǽ��Α�PīҲ���ɿ��ԌW(xu��)��Ŀ֮������[35]

�@Щ���(l��i)�����f��(du��)��(y��ng)�ˮ�(d��ng)�r(sh��)���u(p��ng)����ʯ�����£�ÿ���˷Q�����ˡ�֮�����@��Ԋ(sh��)�����ݸ���(n��i)���Ќ�(du��)��ʯ�c����֮�g����Ŭ���������L(zh��ng)���a(ch��n)���ľo��������ì�ܵ����������Ͻ��������h(yu��n)��ʯ�a(ch��n)����һ�N����(w��)���I(y��)�����θ����������ϐ������s�DZȿ���ʯ���ܓ�ο�ݸ��S�����g�����ă�(n��i)�ġ�

�ݸ� ��(gu��)��ɽˮ�S �V�|ʡ�����^��

�ݸ��@�N��(du��)�����ڳ������ͬ�r(sh��)�������p���������ļm�Y(ji��)�ľw���������䱱ƽ�q�µ����(sh��)�귽��uĨƽ������Kֱ������İ��k�c��������ʡ����������ϣ�ׂ��ԡ������r(sh��)�g��s��1949�������(d��ng)��ӛ䛶���һ�Ό�(du��)Ԓ�������Ɯy(c��)�@�Ό�(du��)Ԓ�l(f��)�����ݸ���̎�ڱ�ƽ�����������ĕr(sh��)�ڣ�

������(sh��)���(l��i)���������������Ϧ�Rġ�����β�����

���L���^��Ի�����I(y��)�F������ƈ��֮���I(y��)�������Կ�����������һ�����m����Ҳ���r�����������������Ў������������Ҿ������m���~�������H�Ԛq�µ�Ϧ֮�ڣ��c֮Ʒ�������ǃ�(y��u)�����������m܉���E��Ī֮��������

��Ի�������������W(xu��)�L���ڏ����活�����ԏ��½�ʯ������������z�߶�ʮ������Ɲ��(f��)���f�I(y��)��ƈ�q���д�����(d��ng)�����������˟o(w��)�l(f��)������֮�����M�c��ʷ��(zh��ng)���L(zh��ng)������

��Ĭ���o(w��)������ÿ�^��Ԣ�S���������L��(sh��)��Ҋʾ�����T���ҟo(w��)�����R����P��(sh��)�������巨�������V�V������g����ľ��ʯ���O���������w���ع�����������������֮�P�鮋�����n��(r��n)�Į�������

���֑��^��Ի����������ʿDz�d֮������ɽˮ�ڹ������c�ǐ��S�ಮ�ٺ�?��

��Ի������֮��Ԅ����ֹ�ڴˣ���Ȼ�t�����L��֮�ϕx����δ���Ԝy(c��)������Ҳ��[36]

��(d��ng)�ݸ�����ʡ�ᆖ������ڽ�ʯ֮���ֳ��������r(sh��)����B(t��i)���ƺ��c��ǰ��ӛ�c���������_(d��)�ġ��M��������һ�ٰ�ʮ�ȵ��D(zhu��n)׃���������ԡ��I(y��)�F�������ѽ�(j��ng)���ܳɞ��ݸ��b�p�c��(chu��ng)���������ϵK������������δ�ܾ��W(xu��)�ġ��á������ǡ�ƈ�q���д�����(d��ng)�����͡����f�I(y��)����ֻ���^��?y��n)���½�ʯ�W(xu��)�������o(w��)���Д���20�������I(y��)�c������^������ǽ�ʯ�c����֮�g��������������������Ҫ֮Ч���ǡ��l(f��)������֮�桱���ڽ�ʯ�о�����N�����y�Ԟ��^�r(sh��)���ݸ��K��ֱ�������������������طQ�����˟o(w��)�l(f��)������֮�����M�c��ʷ��(zh��ng)���L(zh��ng)����������������Ԅֹ���c�Ǵ��ಮ�����@�͞��ݸ���1936�굽1946���@�α�ƽ�q�µ����ʮ���Ҏ(gu��)ģ��չ�_�����ղ����о��̈́�(chu��ng)���ҵ��˃�(n��i)�ĵ�����(j��)��

�ݸ� ������(li��n) �|ݸ�в����^��

��ģ����������L(f��ng)�R(sh��)�������������������

�Y(ji��)�Z(y��)

�������ݸ�����ʯ���W(xu��)֮־�����c(di��n)��̽ӑ����������������_��������(gu��)�S���˵�����(d��o)���M(j��n)���ʯ�W(xu��)���ÊW����������(gu��)��ƽ�ČW(xu��)�g(sh��)��ͬ�w�Ќ�Ғ�Լ��ČW(xu��)�g(sh��)���ݡ��c��ͬ�r(sh��)���ݸ��ă�(n��i)�Įa(ch��n)��һ�������p϶����ʯ�c�����ļm�Y(ji��)һֱ�������侫����������

�����@һ�������ݸ��������µ��dȤ����ʯ���⣬���Ҷ������\�������ҔR��������ʰ�ֶ��c��׃�c�H�����P(gu��n)����(d��ng)��ʯ�o(w��)�Ԟ��^�r(sh��)���������^����֮���ڴ��^���а��S�ݸ��������������\�����θУ�����С������(l��i)�H�Õ������ஔ(d��ng)�Դ��Խ�����(f��)�w���š�����ʡ��

�����ݸ�

��ʯ�c�����ļm�Y(ji��)�����^؞�����ݸ���һ������K����ʯ�c�����ɂ�(g��)׃�������ݸ���(n��i)�ďġ�һ��һؓ(f��)���Ĵ������L(zh��ng)�P(gu��n)ϵ��׃?y��u)顰�R�^���M(j��n)�������o����P(gu��n)ϵ���������������������(n��i)�ĵĵ�λ�������c���M���¹�������֮־��ͬ�ȵĵ�λ���l(f��)�]�����˟o(w��)�l(f��)������֮�����M�c��ʷ��(zh��ng)���L(zh��ng)�������á��ڴ�֮�������(n��i)����ɢ�˼�����������־������ؓ(f��)��(d��n)�����H�������(du��)�������о������ɞ���W(xu��)�g(sh��)�ϵ����I(l��ng)�أ��ڽ�ʯ�W(xu��)�o(w��)���^�m(x��)�_������ֻ�����ֲ����a(b��)�r(sh��)����(du��)�������о��ɞ������������Եֿ�����q�µČW(xu��)�g(sh��)���T���Լ��������ڵľ����(d��ng)����

עጣ�

[1]���T�x���f(w��n)���������Ї�(gu��)�F(xi��n)���L��ʷ����1����1840-1911�������㽭��W(xu��)��������2012������41�(y��)��

[2]��(sh��)�H�ϣ��ݸ��m���ʯ�W(xu��)������������b��Ȥζ���������y(t��ng)һ·����(du��)��ʯ��������ƫ�ã����ԡ�һ���I�e���������������I������ʯ������Ҋ��̩��������ϣ������һ�������V�������f(xi��)��ʷ�Y��ί�T��(hu��)�������V����ʷ����79�����V�|�����������2015�꣬��214�(y��)��

[3]ֱ�����꣬�ݸ�������������S����Сӛ���r(sh��)�����f�J(r��n)������о���������?sh��)�������Q����W(xu��)����

[4]��(y��ng)�����(gu��)ʮһ�꣬�ָ����`��

[5]�������N(y��n)�������D䛡�����Ӣ�������D䛡������S�����D䛡�����S����䛡���

[6]�ݸ��������ϼҳˡ������E��������S�䅲�����V�|�����������2009������29-30�(y��)��

[7]�ݸ������ݸ��Ԃ��������E���������Һ�ī�YӍ��1994��9�µ�2�ڡ�

[8][29]�ݸ������߭�����?zh��n)δ�������������S���֡������A������2011�꣬��235�(y��)��

[9][10][11][16][17]�o(j��)���Ⱦ������J���Ď�(k��)ȫ����Ŀ��������ʮ����(j��ng)����ʮ��С�W(xu��)���Ӣ�����һ�����(y��)������ʮ���(y��)������ʮ����ʷ����ʮ����Ŀ�����ڶ�ʮһ�(y��)b����һ��ʮ�����Ӳ���ʮ����ˇ�g(sh��)�����һ�(y��)������ʮ���(y��)��

[12][13]�����O�ȣ��͢��У������������¡�����ˇ�L(f��ng)��������������Ϻ��ż���������1981�꣬��1�(y��)���D(zhu��n)���Բ��Ӣ�����Ї�(gu��)�F(xi��n)�����ŌW(xu��)��˼���Vϵ�����Ĵ���W(xu��)��������2014������63�(y��)��

[14]��R��������(d��ng)���Ї�(gu��)ʷ�W(xu��)�����Ϻ��ż���������2006������61�(y��)��

[15]���(j��)�����Ї�(gu��)������W(xu��)���»��A(ch��)����ԭ�d���_(t��i)����W(xu��)����ʷ�܌W(xu��)��(b��o)��1950���1�����D(zhu��n)���ԏ���ֱ�Ⱦ��������(j��)���ŌW(xu��)Փ���x�����������������1990������60�(y��)��

[18]�ݸ��������xС�ԡ�����С�f��(b��o)��1920���10����3̖(h��o)��

[19][22][23][26]�ݸ�������S�������1936��������S����䛡����]����䛡��v����䛮�Ŀ�m(x��)���������A������2011������7-8�(y��)��

[31][33]�ݸ������ĺ�����������ݸ���ƽ��ӛ�������A���֣�2019������700�(y��)����720-721�(y��)��

[25]�ݸ�������S����Сӛ�����£����V�|�����������2000������853-859�(y��)��

[27]�ݸ�������S����Сӛ�����������χ�(gu��)����1949��1��(chu��ng)��̖(h��o)��

[20][30]�ݸ������ݸ��Ԃ��������E���������Һ�ī�YӍ��1994��9�µ�2����

[21]�ݸ��ڸ�������в��]��ӛ䛴���������ͨ�^���ݸ���ƽ��ӛ���Ɯy(c��)������㑑�(y��ng)��һλ���zӰӡˢ�����ИI(y��)�Ĺ������������п������������S�������T�������^�ĆT��������S����䛡������]����䛡��c����S�����m(x��)䛡��ij����Ĕz���ɼ���㑽�(j��ng)����

[24]����Ӣ���������b��������S����䛡����]����䛡��v����䛮�Ŀ�m(x��)���������A������2011������5-6�(y��)��

[28]���ڡ���һ�ˡ������ݸ�������еġ�����ʮ�ˈF(tu��n)��֮һ����1935�����б��ձ��˴�����Σ�U(xi��n)��ԓ��11��12���ݸ�ӛ�������˴�������������������һЦ��֮�����ݸ���ƽ��ӛ������438�(y��)��

[32]�ݸ������v���������Ŀ�������ݸ��x��������������������1994������408�(y��)��

[34]�S���䣺���ݸ�<���ľ�>�T���������h��������ɽ��W(xu��)�W(xu��)��(b��o)(���(hu��)�ƌW(xu��)��)��1999���4����

[35]�T���ƣ����ݸ���������䛡������Ϸ���ĩ��2019��5��30����

[36]�˞��ָ�������ڏV�|ʡ����ɽ�D���^�����ߞ���ʡ����2014���Ʌ������c(di��n)Уӡ����Ҋ�p���m��������ϣ�ׂ��ԡ����Ї�(gu��)�������о���(hu��)����ɽ��W(xu��)�������о����������������о���������ʮ�������A���֣�2014������1�(y��)��

��(l��i)Դ�������g(sh��)�о���2023���6�������Qӛ

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (1 ��(g��)�u(p��ng)Փ)