����ɽˮ��ˇ�g(sh��)�L(f��ng)����γ�����������vʷӰ��о�

ժҪ��

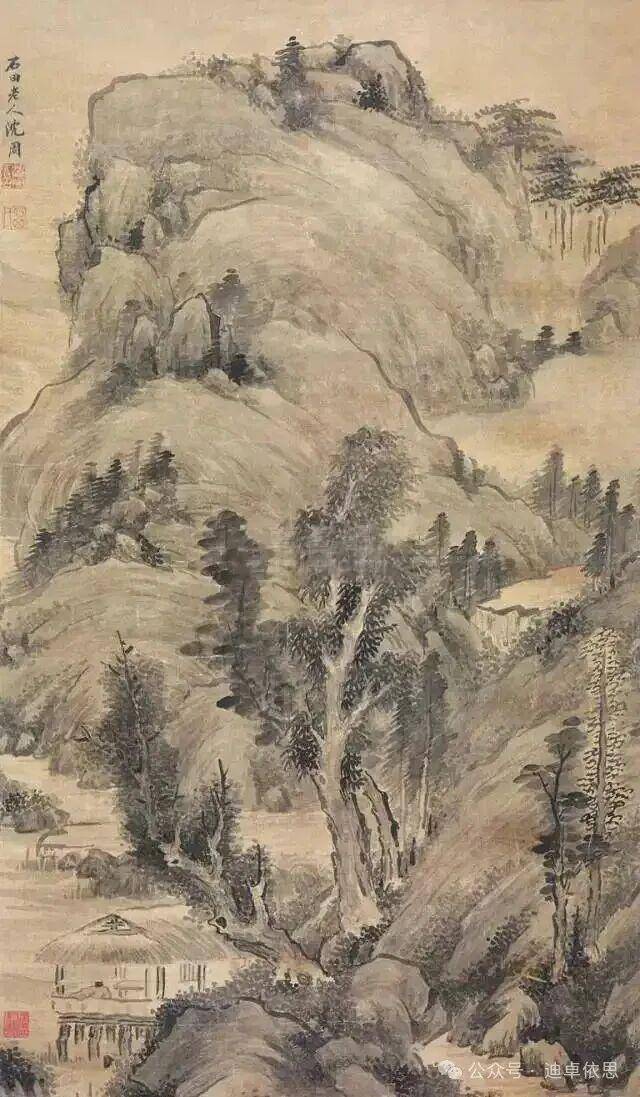

�������������څ��T���Ʉ�(chu��ng)ʼ�����ܞ��о�����ϵ�y(t��ng)������ɽˮ��ˇ�g(sh��)�L(f��ng)����γɱ��������������������Ї��L��ʷ�ϵijІ����á����½Y(ji��)�Ϛvʷ�īI�c�������������������ڎ�����Ԫ���y(t��ng)�����ض�Դ����Ȼ��Ԫ�ļң����A(ch��)�����ںυǵ����ľ����c�������飬�_���������c��������ĹPī�wϵ���о�ָ��������ɽˮ�����������Ȥ�c��������䡰�ԕ��뮋���ĹP���������οɾӡ��Ŀ��g�I�켰��Ԋ��һ�w���Č���������־�����ˮ��������ij�����ͬ�r��Փ��Փ�C����ͨ�^ˇ�g(sh��)���`�c�����������춨�˅��T���ɵİl(f��)չ���������������������Ⱥ�W(xu��)�a(ch��n)�����hӰ����Ƅ���16���o���ϵ^(q��)���ˮ��ķ��s�����F(xi��n)����Ժ�w����������(d��o)���L(f��ng)�Ěvʷ�D(zhu��n)����

�P(gu��n)�I�~�� ������ɽˮ�������T���������ˮ���ˇ�g(sh��)�L(f��ng)�������L��

һ������

���Ї��L���l(f��)չʷ��������������һ���L(f��ng)���D(zhu��n)���c������������P(gu��n)�I�r�������@һ�vʷ�Z���������ܣ�1427�C1509��������T���ɵĵ�������������Ă��y(t��ng)���B(y��ng)��Խ��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����c�V�������Ӱ������ɞ���m(x��)��Ԫ���ˮ��}���_���������ˮ��¾ֵĺ����������������K���L�ޣ����K�K�ݣ���һ��δ������Ԋ�ĕ����Ԋʣ���ˇ�g(sh��)��Ӽ����ڽ����Ļ������K�������Ӱ��˴˺���������ˮ��İl(f��)չ������

�M�������ڮ�ʷ�ϵĵ�λ���Ѵ_����������ɽˮ��ˇ�g(sh��)��ϵ�y(t��ng)���о��������L(f��ng)����׃��������(chu��ng)���c�vʷӰ������S�����Mһ����������о���۽��ڂ�����Ʒ�������P(gu��n)ϵ������ȱ������ˇ�g(sh��)�L(f��ng)�����w���əC���c�vʷ���ܵ�������̽ӑ������ּ��ͨ�^�īI����(j��)�c�D�������Y(ji��)�ϵķ������ؘ�(g��u)����ɽˮ���L(f��ng)����γ�·�����្��ˇ�g(sh��)���������u�����������L��ʷ�еĽY(ji��)��(g��u)���������Ķ���ʾ�䡰�й��_�¡��Ěvʷ���x��

��������ɽˮ���L(f��ng)����γɱ���

����ˇ�g(sh��)�L(f��ng)����γɣ���ֲ�ڶ��ؚvʷ�c�Ļ����صĽ�����������Ҫ�����ҌW(xu��)�YԴ�������Ļ������Ђ��y(t��ng)�c�r��������

�������ҌW(xu��)���О���춨�ˈԌ���ˇ�g(sh��)���A(ch��)�����ܳ�������T�ڣ��������������������游��Ρ�������ؑ�����H���Թ�Ԋ�ĕ������Ҳ��S�����γ��ˡ������؏l�����������䗝�����Ļ��h(hu��n)������(j��)��ʯ�������Рӛ�d���������ס��x��֮�������麲ī�����ڼ���Ѭ���´����������������B(y��ng)�c�L���������@�N���ҌW(xu��)���ԌW(xu��)��ģʽ��ʹ��ˇ�g(sh��)���c�h����һ���I(y��)������

��Σ��K�ݵ^(q��)���Ļ����B(t��i)�����ṩ�˃�(y��u)Խ�Ą�(chu��ng)�������������������K�ݽ�(j��ng)�����s�������C�����γ����ԡ������IJ��ӡ���ף���������������������쵝�䣩�����������Ȧ���������������ˇ���I(l��ng)�����c�nj����������(y��ng)�������˽����������l�����cԊ���ż�����ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����ܽ������ˡ�����Ȥ�������B(y��ng)���Č���ȡ��Ӱ푡��@�N������Ȧ��ˇ�g(sh��)Ȧ���߶��غϵ����B(t��i)��ʹ���ܵ��L����Ȼ�������ˮ���Ʒ����

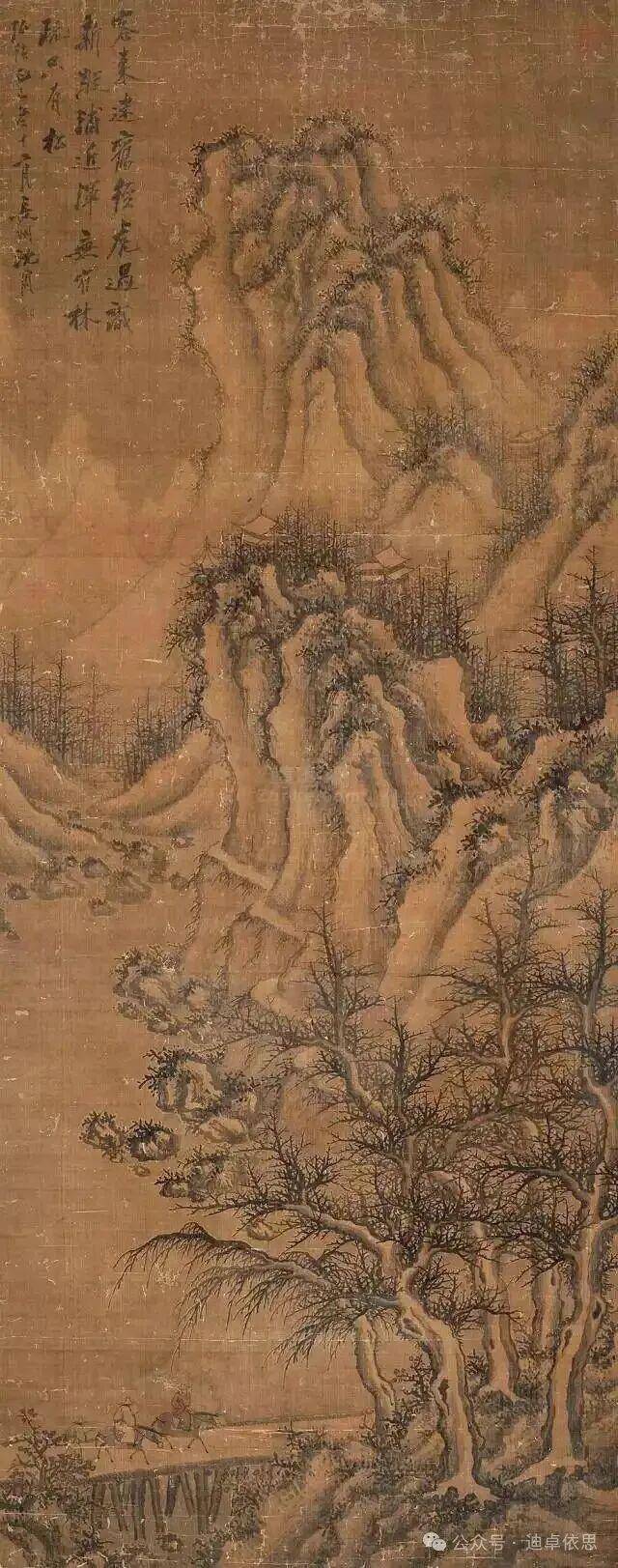

���ߣ����Ђ��y(t��ng)�����L(f��ng)��(g��u)��ֱ�Ӂ�Դ���������ꎟ�Ķŭ����wͬ��?sh��)��ˣ�ϵ�y(t��ng)�W(xu��)��(x��)Ԫ�˹P�����ȵ������������S�������䮋�L(f��ng)��(j��ng)�v���ɡ�������������׃�^�̣�������Ʒ�硶�]ɽ�߈D����1467�꣩�д����ɼ����巨�c����(f��)��(g��u)�D�������Pī�uڅ�۽����硶ҹ���D����1491�꣩���@�n�Ŝ���֮����ֵ��ע������������m���Ԫ��������δ����һ�ң����ǡ�����T����������Ԫ��������Դ����Ȼ�Ľ���ɽˮ������������ĺ���ƽ�h����ȡ�����w�F(xi��n)��������ɶ��Գ��C�̡���ˇ�g(sh��)��ؓ��

����������ڵ������Ļ��h(hu��n)����ɺ�ҕ������Ժ�w���L(f��ng)ʢ�У����ɻ����������g���S���Ĺټ��F��λ���������ˮ���uȡ���m͢�L���ɞ���������������ǡ̎���D(zhu��n)���ڣ��䲻�˶��[����ˇ�������x����������ʿ���A�ӌ����w�������ɵ��������L����˳ɞ顰ʿ�⡱��ҕ�X������

��������ɽˮ����ˇ�g(sh��)��������

����ɽˮ����ˇ�g(sh��)�ɾ��������w�F(xi��n)��Pī�Z�������g�Y(ji��)��(g��u)�c������Ȥ��������Ą�(chu��ng)���c�ںϡ�

1. �Pī�wϵ���ġ������������p����ò

���ܵĹPī�L(f��ng)��ɷ֞顰�����c������������߲��ǽ�Ȼ����������ͬһˇ�g(sh��)�����ڲ�ͬ�龳�µı��_��

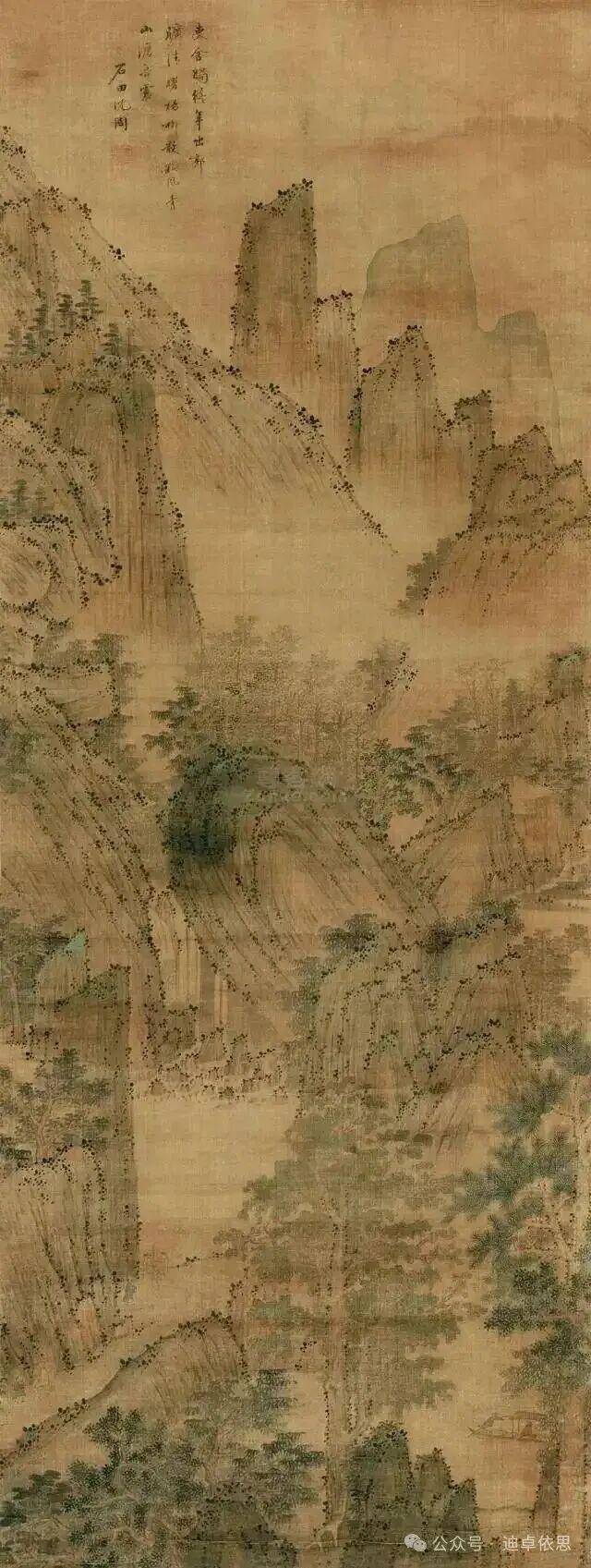

�������L(f��ng)���Թ����b��Ҋ�L����Ҋ��������Ʒ�����������]ɽ�߈D�����ø��h��(g��u)�D��ɽ�w�Խ����塢ţë��ӌӷeȾ���Y(ji��)��(g��u)����(f��)����ʧ�l������ľ��������������̮����������m��ף�۶������s�o���G֮��������ͨ�^�M���]ɽ������������Ќ������ľ������w�F(xi��n)�ˡ��Ԯ����¡������˂��y(t��ng)��

�������L(f��ng)��t���ۜ��n�Ş�������������������������ò���硶����Ȥ�D����1507�꣩���P�����������ôֹP�̾��c��(c��)�h�M����ɽʯ݆�����D�����������h���գ��o�ԝī�c̦���γɡ������D�족��ҕ�X��(ji��)�ࡣ�@�N���ֹP�����Ǵ��������ǡ��ԕ��뮋������Č��`�������ܾ��ڕ����������Sͥ���w�����L�����l���ߕ����P�����硶�

��(zh��n)ɽˮ������ɽʯ�巨���вݓ]����īɫ��������O�ߕ����ԡ�

2. ���g�I�죺�����οɾӡ���ɽˮ����

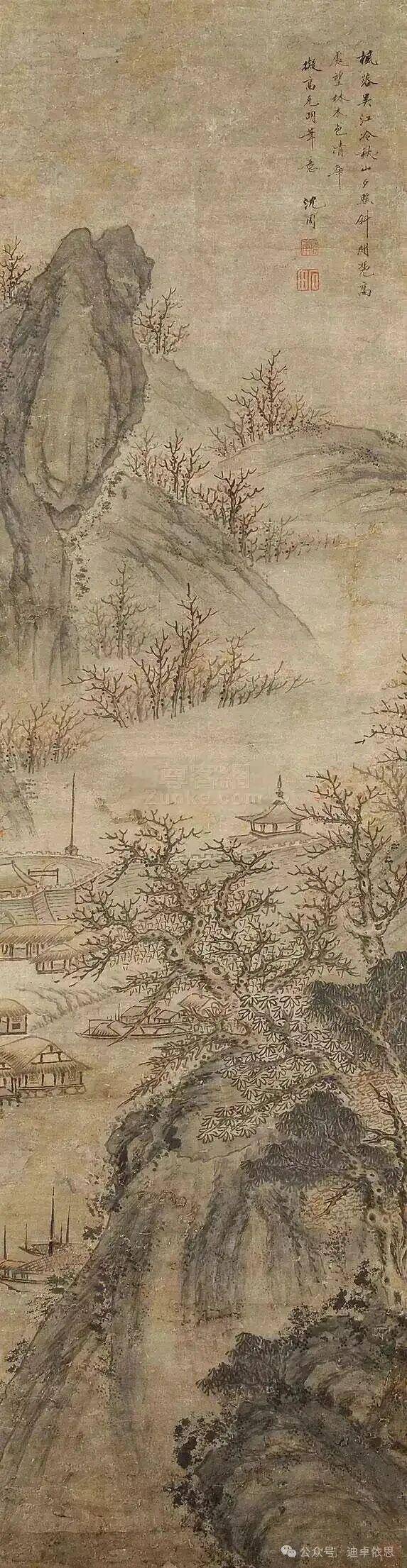

�����^�й��������οɾӡ���Փ����ɽˮ��ע�ؿ��g�Ŀv����c���ĵ��˾��ԡ����泣��ƽ�h�����h������ɽ���B�d��Ϫ��������������éͤ���O���c�Y���g���硶�|�f�D�ԡ����F(xi��n)���Ͼ�����Ժ��ϵ�У����L�����˅nj��f�@����������Ȼɽˮ�c�@�������ڞ�һ�w���@�N�����ɽˮ���������ή�����ɽ���á��ij�߷�ʽ�����N�������ճ���(j��ng)����w�F(xi��n)�ˡ�ɽˮ���҈@���Č����D(zhu��n)����

��������������ͨ�^�ƚ���·����ҕ�c�����������(d��o)�^��ҕ�����硶Ϫɽ��ɫ�D�������F�ָ�ǰ�����γɡ��������ࡱ�Ŀ��g�ӴΣ�ɽ������ͨ������ʾ�����п��Ρ��������O�����о����S���h�����嘋(g��u)�ɡ����g�����S����Ȼ�������ؿ��g���������˾�����������A��

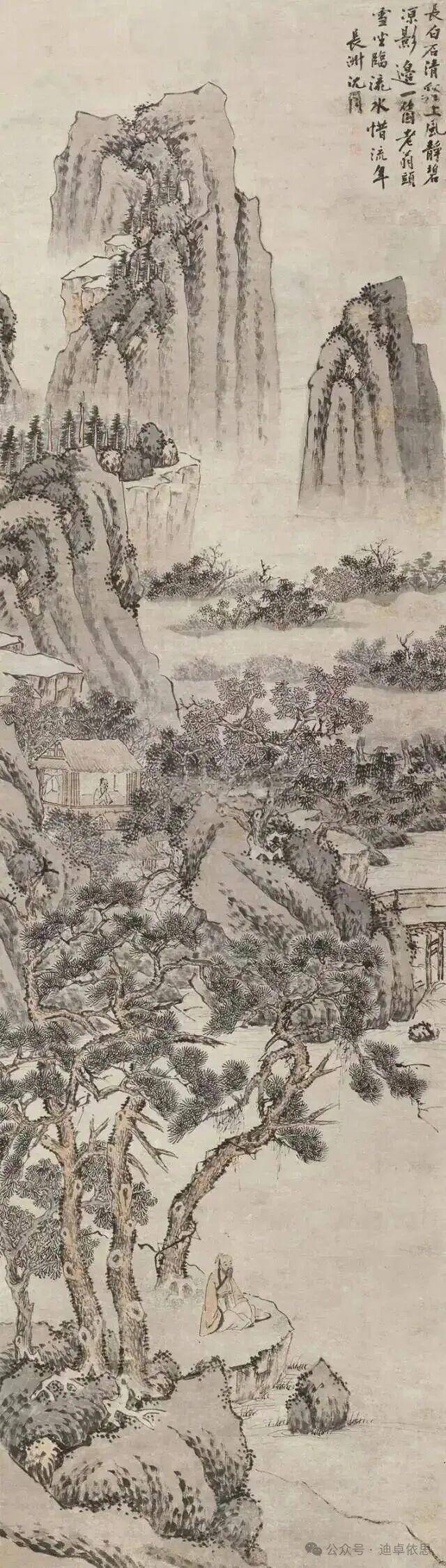

3. ������Ȥ��Ԋ��һ�w�c�����ԛr

����ɽˮ�����}������Ԋ�ģ����F(xi��n)��Ԋ��һ�w���Č����ں����硶ҹ���D�����}�LԊ��ӛ��ҹ�������˶���ʡ����ʡ�����y̎���ҏĴ��������o�O֪Ȥ�����������и�ʿ����é�����挦��ɽ���⾳ʒ������h��Ԋ�����������H�a�䔢��������ˡ��o�^�Եá����������N��

ͬ�r����ɽˮ���ߡ��ԛr�����|(zh��)���O������ʿ���x���˵������鮋�����Ҿ����Ͷ�����ڡ�κ�@�ż��D���У������c���˹��Έ@����������C��ܰ����ӛ䛬F(xi��n)���ż���Ҳ���Ќ����˹�ͬ�w���������@�N���Ԯ��o�¡��Ծ���ѡ���������ʹɽˮ���ġ��^����Ȼ���D(zhu��n)���_���ҡ����Ƅ������ˮ������w���X����

�ġ����܌����T���ɵĵ�������c����Ӱ�

���ܲ��H�ǽܳ��Į��������Dž��T���ɵĽM�����c�����I(l��ng)������Ӱ���ͨ�^ˇ�g(sh��)���`�����������c����W(w��ng)�j(lu��)����·��ݗ���_����

��������ˇ�g(sh��)�L(f��ng)��ɞ���T���ɵķ�ʽ�����������ꎟ��������������ɽˮ�硶���ഺ��D�����@���u���ܹP�������m�Գ�һ�������Է����ܞ鎟�������m�L(f��ng)�����ȣ����䡶��ϼ���F�D����ɽʯ�Y(ji��)��(g��u)�c�c̦�������Ҋ����Ӱ�����Ӣ�m���I(y��)���ң��������܌���Ѭ��������Gɽˮ������������Ȥ�����ܡ����Ŵ�ɶ��Գ����⡱��·�������W(xu��)�ṩ�˿��Y���b�Ą�(chu��ng)��ģ����

������������ʽ���M�����ˮ��Ă��������ܲ��O(sh��)�����T�����V���Tͽ������(d��o)����ˇ���ѡ��������������ӡ��ɞ���������ż���������������ꐴ����������˽�����ָ�c���@�N�_���Ԃ���ģʽ�������ˮ�Ժ�Ŕ���ʹ���ˮ����������g�V��������

���������������������ˮ��ĵ�λ�����ܡ����¶����ӹ��䡱���䮋������ʿ�����ҕ�����ߡ��՝M���⡱���@�N����ˇ�������ijɹ������������˺�������Ͷ��������Ƅ���ˇ�g(sh��)��(chu��ng)���ġ��I(y��)��ˇ�����������B(y��ng)�����D(zhu��n)׃��

�Ěvʷ�L�ӿ������ܘ�־���������ˮ��ij��������ϳ�Ԫ�ļҡ��ݹP�ݲݡ��Č�����y(t��ng)�������������؝����š��ą��T���}����ˇ�g(sh��)���`���F(xi��n)�����ˮ��ġ�߅�����������������S�w����16���o����ˇ�g(sh��)�ķ��s�춨�˻�ʯ��

�塢�Y(ji��)Փ

���������������څ��T���ɵ��_��(chu��ng)������ɽˮ��ˇ�g(sh��)�ڳ��u��Ԫ���y(t��ng)�Ļ��A(ch��)�ϣ��ںϵ����Ļ��c���˲������γ��ˡ������c�������桢�Pī�c��Ȥ��?zh��n)�Ī����L(f��ng)��������Ʒ���H�w�F(xi��n)�ˡ����οɾӡ���ɽˮ�����c��Ԋ��һ�w�������ˌ�������ͨ�^�_���Ե�ˇ�g(sh��)���`�c������������(g��u)���˅��T���ɵĻ�����֡�

���ܵĚvʷؕ�I���ڣ���һ����������ˮ����������L(f��ng)���D(zhu��n)����ʹ�L���ɞ�ʿ�˾�����_�ĺ����d�w��������_�����K�����齭��ˇ�g(sh��)���ĵĵ�λ��Ӱ��˴˺��������L�����B(t��i)���������䡰�ԕ��뮋�����Ԯ���־���Ą�(chu��ng)������������Ї����ˮ�����Փ��(n��i)����������о����������H�����������L�����P(gu��n)�I�����ǰ����Ї����ˮ�����Ԫ��������׃�}�j(lu��)����Ҫ�м~����ˇ�g(sh��)�z�a(ch��n)�������Ԟ���y(t��ng)�L���Ą�(chu��ng)�����D(zhu��n)���ṩ�����ߵĆ�ʾ��

�������ߣ��J���أ���īˇ�g(sh��)�����ң�

�l(f��)���uՓ �uՓ (0 ���uՓ)