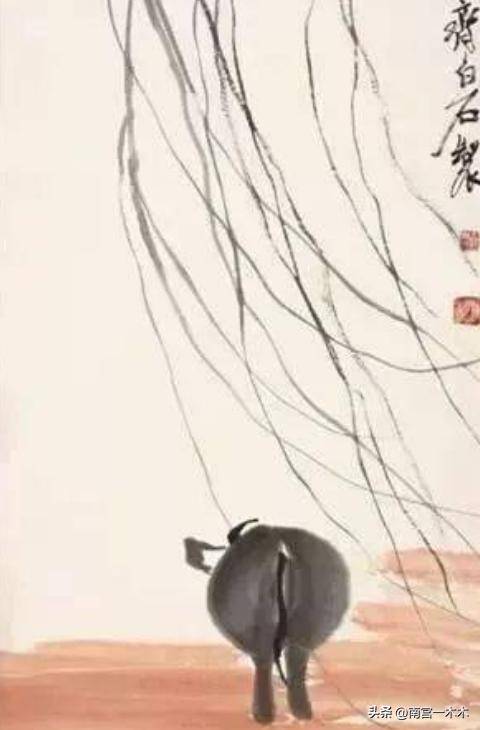

原創(chuàng) 齊白石隨手畫的“牛屁股”,賣1000萬,網(wǎng)友不解,專家:你放大看

一頭水牛慢悠悠地走過柳樹旁,齊白石只用幾筆濃墨,巧妙地勾勒出牛角和身體的局部。這幅《柳牛圖》與傳統(tǒng)畫牛的方式完全不同。過去的畫家大多喜歡畫牧童與牛的全身側(cè)影,而齊白石卻獨辟蹊徑,只畫了牛的后身與擺動的姿態(tài)。

在一些外行人眼里,這不過是兩塊濃重的墨跡,很難理解為何能拍出上千萬的價格。但在懂得欣賞的專家看來,正是這種簡約而含蓄的筆觸,把田間水牛的神態(tài)表現(xiàn)得極為傳神,牛的憨厚、悠然與生活氣息都躍然紙上。

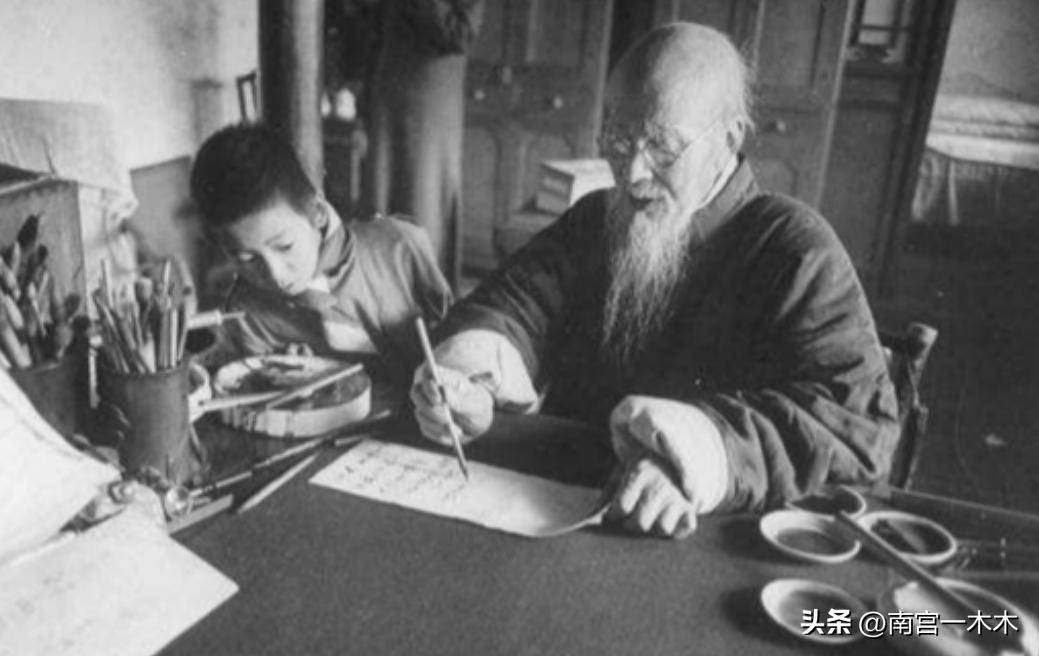

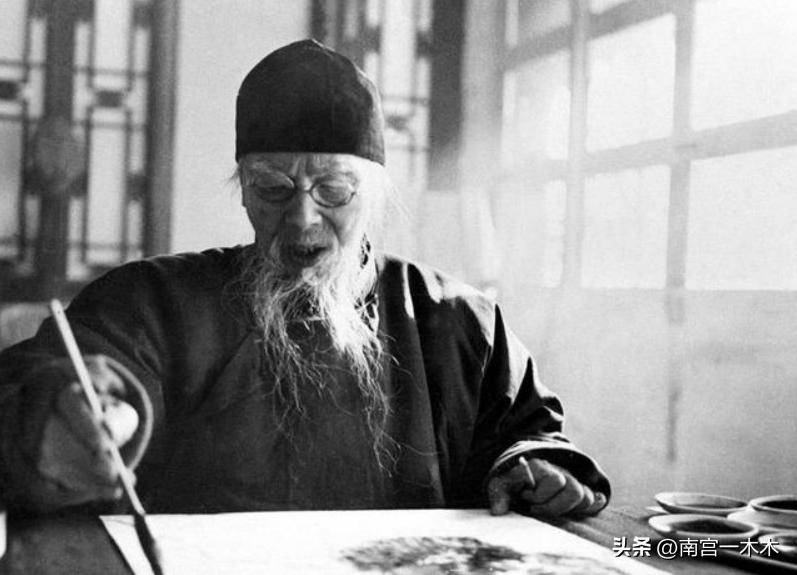

事實上,齊白石并不是一開始就有如此獨特的風格。他用了整整四十年的時間不斷摸索,從最初的臨摹到最終找到屬于自己的道路。早年,他學習的是《芥子園畫譜》,類似今天書店里的素描教程。這種范本雖然適合入門,但過于追求“形”,忽略了筆墨的韻味,畫面往往顯得僵硬死板。

當時的繪畫界推崇董其昌建立的文人畫體系,講究格調(diào)與規(guī)范,像西方的安格爾一樣,總結(jié)了完整的技法體系,但缺少靈動。西方后來出現(xiàn)了印象派、浪漫主義、現(xiàn)實主義等派別來突破,而中國卻長期停留在舊有格局里。

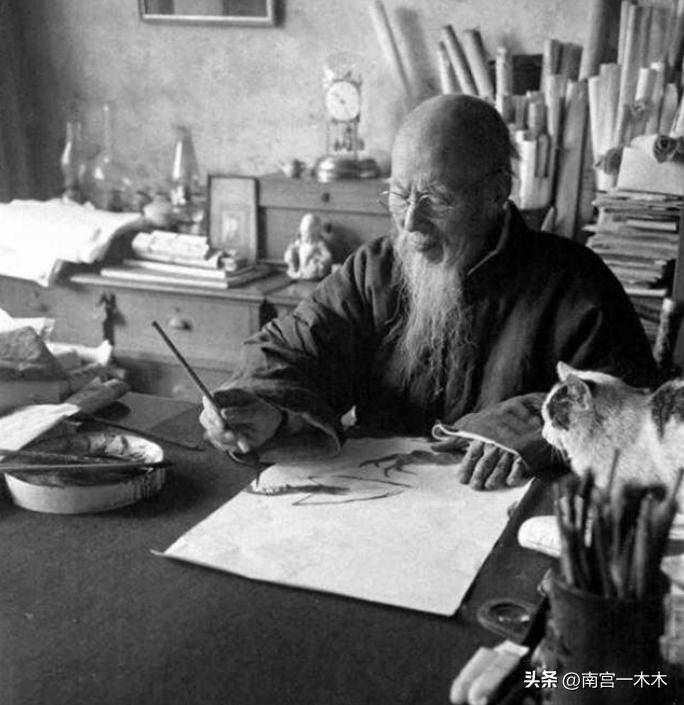

齊白石出身貧寒,家人讓他學雕刻、做木匠。他靠臨摹《芥子園畫譜》練習,但因為印刷品印不出筆墨的層次變化,他的畫作只能算“形似”,缺乏神采。不過,他憑借細致入微的觀察力,把魚的鱗片、觸須都描繪得一絲不茍,吸引了買畫的人,這也幫助他在困境中堅持下去。

真正的轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在1902年,他在山西結(jié)識了收藏家樊樊山。樊氏收藏的徐渭、八大山人作品,讓齊白石第一次領(lǐng)悟到水墨的自由與深邃:原來墨色可以層層變化,一筆濃墨也能千變?nèi)f化。這讓他深受震動,仿佛遇到知音,也堅定了他走向大寫意的道路。

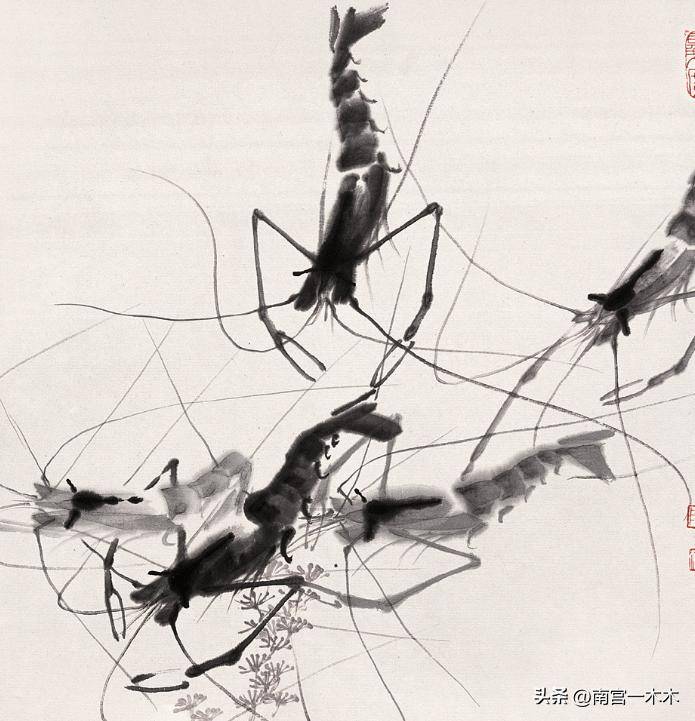

從那以后,他不再拘泥于工整的勾線,而是用水墨捕捉生活中的點滴:蜻蜓、蝌蚪、鴨子、蟋蟀,皆入畫境。中國水墨的獨特魅力,就在于“似與不似之間”,用簡潔的意象喚起無限的聯(lián)想。

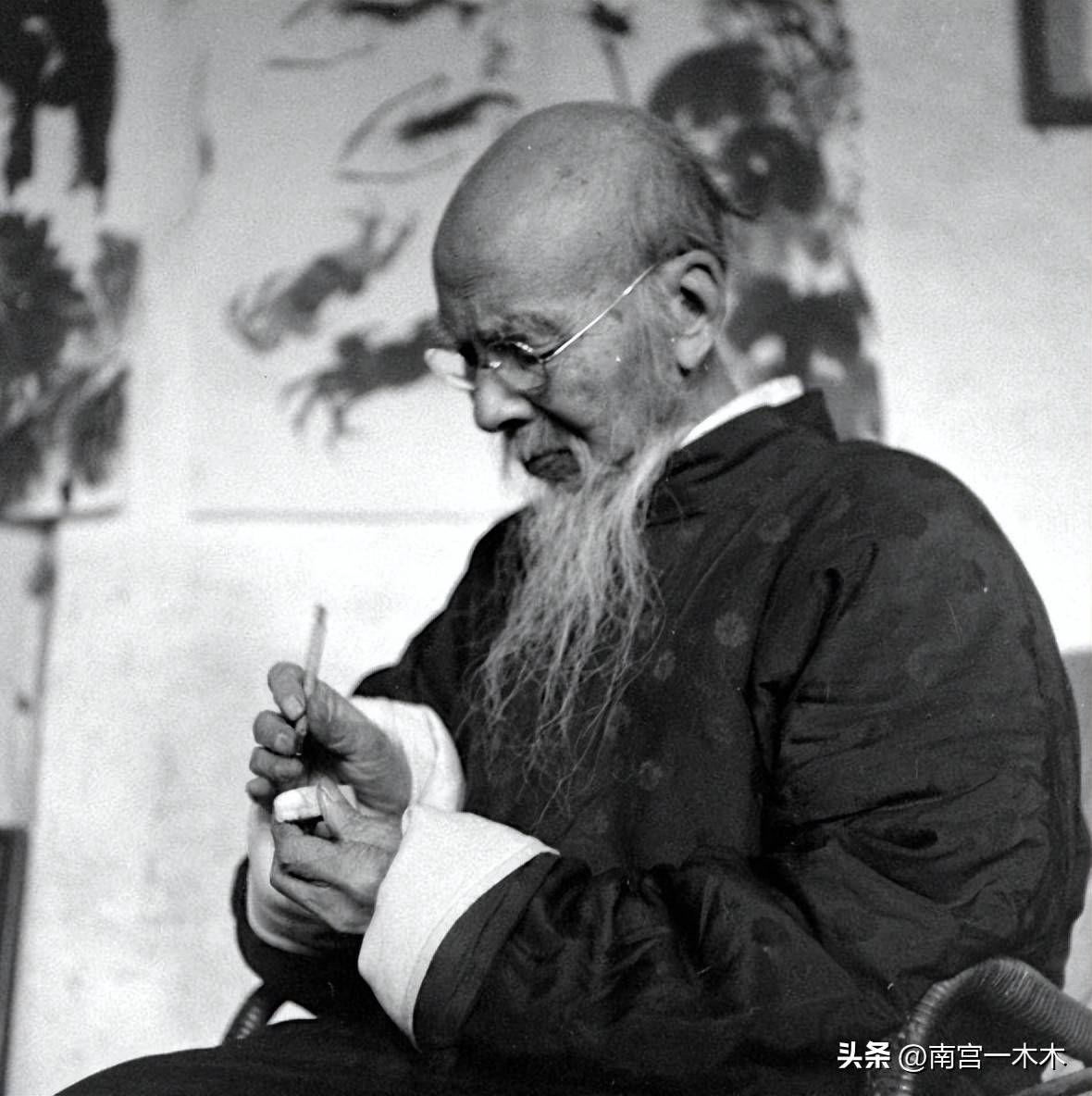

等到六十歲時,他終于開創(chuàng)了屬于自己的寫意風格。相比年輕時追求形似的畫作,晚年的作品更為自由、灑脫,像自然界本身的呼吸與律動。他畫蛾子,不再細致描摹,而是以寥寥幾筆傳遞出輕盈與靈動,這是一種歷經(jīng)歲月磨礪后的從容。

齊白石的畫,不僅僅是藝術(shù)的表達,更映照了他的個性和人生。他經(jīng)歷過戰(zhàn)亂與動蕩,但心中始終保有溫柔與寧靜。他把水墨畫從廟堂高處帶入尋常百姓家,讓它不再只是文人雅士的專屬,而是和柴米油鹽、田園生活緊密相連。

《柳牛圖》能拍出高價,不僅因為齊白石在中國畫壇的地位,也因為它承載了人們對寧靜生活的向往:夕陽下,牛與柳樹相伴,鄉(xiāng)村安寧祥和。這背后,是對和平與富足的追求。

今天,我們能輕松在互聯(lián)網(wǎng)上看到世界各地的藝術(shù),這是時代給予的便利。是否懂得欣賞并不重要,藝術(shù)本就沒有高低貴賤之分。正如“陽春白雪”與“下里巴人”,都自有其美。

這就是齊白石與《柳牛圖》的魅力所在:用最簡單的筆墨,畫出最深厚的情感。

發(fā)表評論 評論 (2 個評論)