�߾Ӻ����{(l��n)����ɽˮ��

�c(di��n)�Ϸ��{(l��n)ɫ���wһ�I�P(gu��n)ע���� | �� | �b�� | ��(gu��)�W(xu��) | ���� | �vʷ

���˅DZ�֮�⣬������һλ��Ҫ���I(y��)ɽˮ��������{(l��n)����1586-1664����������L(zh��ng)���㽭���ݵ��X���^(q��)��ԓ�������ή�Ժ�Ă��y(t��ng)�������ѽ�(j��ng)���m(x��)�˔�(sh��)����֮����������ԓ��Ҳ�������L�����������ں����ڵ��C��֮�����{(l��n)��Ҳ�S�S��ԓ��ijλС������(x��)�����ڴ�����ӛ�d��(d��ng)�У����o(w��)����ָ��ԓλ���Ҿ�����������@�ӵ�Ӗ(x��n)�����{(l��n)���춨�ˈ�(ji��n)��(sh��)�ļ������A(ch��)����ͬ�r(sh��)Ҳ������������(l��i)�˲��õ����c(di��n)����?y��n)����ij������Լ���������Ŀ���õ�һЩ�?x��)�Ե��P(gu��n)ϵ��������ͱ��w��������һλ���������һ�Q̖(h��o)�Ĵ��c����Ӱ���x��ͬ�r(sh��)Ҳ�p����������λ��������ЩՓ�߄t����(du��)��һ�f(shu��)�������C���^(gu��)������(du��)���{(l��n)���������㽭�Լ����L����I(y��)���f(shu��)�����������������������ͬ�r(sh��)Ҳ�J(r��n)���@�c�{(l��n)���Į����o(w��)�P(gu��n)���҂�����ѭ��ӹ֮����һ������J(r��n)�@Щ���������е�����⺭����ͬ�r(sh��)��Ҳ������˶�ʹ�҂�����ƫ�����Ķ��������҂���(du��)�{(l��n)���������u(p��ng)�r(ji��)��

���P(gu��n)�{(l��n)������Ă�?sh��)W��������һ�N�������R(sh��)�҂��y(t��ng)���ĸ��X(ju��)����������(j��)�f(shu��)���ڰ˚q�r(sh��)�����ѽ�(j��ng)չ�F(xi��n)�˘O��IJ��A��������(j��ng)���S�����M(j��n)��һ�d�����S���������ϵ�������͵خ���һ��ɽˮ�������е�ɽ�������ֽԂ�����(j��)�҂���֪�����W(xu��)��(x��)�˽箋�ļ����������δ�Ժ�����L(f��ng)���L������e�ǂ��y(t��ng)���еČm͢��Ů������Ҳ����(j��)�ơ��μ����(l��i)���ҵ���Ʒ�M(j��n)���Rġ�Ĺ��������˷N�N������һ������һ��(g��)�������ĺ����I(y��)������������ָ����x����ӍϢ��

�{(l��n)���ڱ����������ϵ�һ��(g��)�ش�ĸ�׃���ƺ��ǰl(f��)������20���q�ĕr(sh��)�Î��C��(j��)������һ�r(sh��)�ڵ��{(l��n)���������ɽ��ղؼ����ҵ�Ȧ�Ӯ�(d��ng)�������P(gu��n)�����(l��i)���ɽ����ԺξS���ȵ����҂�ֻ�ܴ��y(c��)��һ�tӛ�d�ᵽ����1607��r(sh��)����O�˺�����һ�������ɴ��Ɣ��������п����ڌO�˺뼰�����ɽ���ʿ�ļ����(d��n)�Ρ����͡���1622�꣬�������һ���¹�ɽˮ��(c��)���Ժ�̽ӑ�������ڃ�(c��)�(y��)�ϵ��}�R(sh��)�Լ���������(j��ng)���K��һλ�ؼ�������Ҋ(ji��n)�^(gu��)һ�����S����Ʒ��������ҲҊ(ji��n)�^(gu��)��������е��w��𦮋�����҂������������}�R(sh��)�����Ɣ������ܿ�������1607���������_ʼ�W(xu��)��(x��)�S�������L(f��ng)�������@Щ�ຆ(ji��n)��ƪ�ľ�����(d��ng)�У��҂����ԽM�ϴ�Ħ��һ���鹝(ji��)��Ҫ���༴��һ���A���������p���ң��� (t��ng)����һ�N�µ��L���\(y��n)��(d��ng)���Լ��S���µ��L���^������ɽ������İl(f��)չ�����������@һ�\(y��n)��(d��ng)֮�������Լ�����(j��)�ԌW(xu��)��(x��)�ߌ�(sh��)�`�ı��صĺ��݂��y(t��ng)���ڮ�(d��ng)�r(sh��)�ѱ���������Ę�(bi��o)ӛ���������@�r(sh��)���{(l��n)����ͦ��ǰ��(l��i)�ɽ��������njW(xu��)��(x��)�@Щ���˵��L(f��ng)���c�^�Ȼ��t�_ʼ�������ڡ��ķN�N�L��ģ�����������Լ����L(f��ng)����ʽ��(k��)��(d��ng)�У���Ҳ����A����ԓ��ˇ�g(sh��)Ȧ��ٝ�P(y��ng)��ٝ����1613��r(sh��)���{(l��n)����һ�����\�־�ؕ�I(xi��n)��һ��ɽˮ��ͬ�r(sh��)������Ҳ�����˶���������λ�T�˵���Ʒ����������^��Ҳ�������}�R(sh��)�����������^��������{(l��n)�����(l��i)����Ʒ��(d��ng)����Ҳ���}�^(gu��)ٝ�������o��

�ܿ������^(gu��)���c�ɽ��@Щ���ˮ��ҽ��ε��P(gu��n)ϵ��ʹ���������ա��¹š���Ʒζ���������������K��һ���Ą�(chu��ng)������Ҳ�ڴ����(sh��)����Ʒ��(d��ng)�����C���˴˵��������e������һϵ�еĮ���(c��)���־���(d��ng)�У��\(y��n)���˸�ʽ���ӵĹ����L(f��ng)����Ȼ���������](m��i)�Ќ��Լ������ڶ��������(bi��o)�e�ĵ䷶��(zh��n)�t֮�����෴������߀�����ơ��R�h(yu��n)�Լ����δ����������������˵��L(f��ng)���뮋�����ƺ���δ�������Зl���ɵ���l(f��)�Լ��Ą�(chu��ng)��Ӌ(j��)�������^(gu��)������ģ����݅�䷶�ďV�����Լ������������ԁ�(l��i)�����҂����S���Լ��O(sh��)������Ӌ(j��)��ּ�ڌ��Լ����݂��е��L(zh��ng)̎�������ںϞ�һ�N�܉����鮋ʷ����(j��ng)��(j��)��֮�õ���ʽ�L����������������Ҳ��D�{(di��o)���I(y��)���҂��y(t��ng)�c�I(y��)��҂��y(t��ng)֮�g���箐֮̎���Ժ��҂�?c��)�ӑՓ�{(l��n)����Щ��Ʒ�r(sh��)��Ҳ�������@�ӵ�һ�N������

�P(gu��n)���{(l��n)������ƽ�����D�L���b�m(x��)�롷��(d��ng)����һ�t�e��Ȥ��ӛ�d��ԓ������������r(sh��)���������Ѽ����T��ҵ���ƽ�Y�ϡ��˄tӛ�d�e���˸��dȤ��ԭ���������{(l��n)�������Bͬ���残���x������������О��һ�����ľ���������֮һ���@���^Ԫ�����ď��������D�L���b����1365��֮��ĵ������m(x��)��������ɲ��m(x��)������m(x��)��16���o(j��)����17���o(j��)���ɕ������m(x��)�롷�ijɕ��r(sh��)�g�t������r(sh��)�����m�t�侎�뼰��ӡ������߀��Щģ��֮̎�����P(gu��n)���{(l��n)�����x���Ƿ���慢�c��(sh��)�H�ľ�������������Ҳ��߀���Ɇ�(w��n)����?y��n)����֮�����҂���δ�?t��ng)�^(gu��)��������߀�����^(gu��)�κΌW(xu��)�g(sh��)�Ե��о����(xi��ng)�����ң�������ӛ�����������˕r(sh��)��Ҳ��ʢٝ�мӡ��F(xi��n)���W(xu��)���ڰ����t�Ɯy(c��)���˕��������@��λ���ҵ��S������������������������Ҫ�����Լ��ĵ�λ����˴������P(y��ng)�Լ��I(y��)���ij��~֮̎���V����Ӱ��������Ҳ�Փ�����ߞ��l(shu��)��ԓ����һ�t���P(gu��n)�{(l��n)����ӛ�d������B�{(l��n)������Ҳ���܉��ϣ�

�����˷֣������S�Ӿã����S���������T�����������ԕx�ƃ��Σ��o(w��)���������R��Ԫ���T����Ϥ�Ɂy�������������Tͥ���քe��Ԫ�Ҕ�(sh��)��ij����Ⱦ���}��ij���菽���c(di��n)��������և�������W(xu��)��մ������Ե�ɽˮ�����}�������G�������v�ࡢ�����x��������C�ȶ����۽���h(yu��n)������P�v�M��ī֭������ɽʯΡ�룬��ľ������������w��ϪȪ��������ڌm�y��Ů��������֮��ˇ����ʯ÷�m���Ȟ�ڽ^�����⻨�B�����ż���������Ʒ�}���ɷQ���ۣ���ʮ������ɽ�f��

�҂����Լ��O(sh��)���{(l��n)�����Κv��һ���־����dz�ʥ���^(gu��)�̣����@֮ǰ������Ҋ(ji��n)�R(sh��)������Ҳ���^(gu��)������݅��ҵĸ��N���L(f��ng)��ò���������������(l��i)������ɽ��ˮ��ǰ�����Լ������`���۾����H��Ŀ����Щ����(j��ng)���l(f��)�^(gu��)��݅��҄�(chu��ng)���ķN�N��Ȼԭò���@�ӵĽ�(j��ng)�(y��n)Ҳ�S�����Լ��Į���������һ�N��Ȼ���x�Ě�Ϣ���p��������(du��)���y(t��ng)��ʽ���L(f��ng)��ϵ�y(t��ng)����ه������(sh��)�H�������ƺ�������ˣ���������������{(l��n)���������Ʒ�����@�ر��^ī�س�Ҏ(gu��)��

�f(shu��)�����S�������T�������������@һ�c(di��n)�ƺ���ӳ������(du��)���ҵ��J(r��n)�R(sh��)����?y��n)���������һЩ�}�R(sh��)��(d��ng)����Ҳ����ᵽ�@һ�c(di��n)��������ҕ���ˮ��Ҍ�(du��)���Ŀ�������������Ʒ��(d��ng)�����������ˮ����Ƴ�ģ�Ҳ������Щ���S�����L(f��ng)��Ą�(chu��ng)�������^(gu��)���҂���(y��ng)��(d��ng)ע����������ˮ��Ҍ�(du��)�����Ƴ����@Ȼ�����f(shu��)������������Ω��ΩФ���ل�(chu��ng)��݅��ҵ��L(f��ng)���������ѽ�(j��ng)�����cǰ��ԭ�����Ī��ĵز�����ʹ�������������D�L���b�m(x��)�롷һ����(du��)������~֮����Ҳ�Ǐ�(qi��ng)�{(di��o)�����@����ļ��������(l��i)���ˮ���Ȧ����ijɆT������(l��)���Կ���������֮�~�Qힱ˴����������{(l��n)�����õ����@�Nٝ���s�Į���Ȥ������Մ���{(l��n)�����L����ӳ���䱾�˸��е��˸����f(shu��)������Ʒ���ܱ��F(xi��n)��һ�N������ڵ��������@�N��Փ�t���y��һҊ(ji��n)����^������(j��ng)����һ�����߭��L(f��ng)��Į������������ˌ�ζ�����u(p��ng)�Z(y��)�����}�R(sh��)�����ˌ�ζ��ԭ�����ڣ��}�ϲ��ǧƪһ�ɣ����Ǟ��˱��_(d��)��(du��)�����Ŀ϶��u(p��ng)�r(ji��)����������ͬ�r(sh��)�������ڞ鮋�����}ӛ�r(sh��)�����(l��i)��ˣ�����^���ᵽԓ���f(shu��)��ȻδÓ����Ժ��(x��)�⡱������ݚ�D(zhu��n)��ʾ�{(l��n)�����߭��Ę�(bi��o)��(zh��n)����Ť�����γ��ˡ���ͤ���h(yu��n)��ϥ�ϟo(w��)�١��Į������{(l��n)����؞��������u(p��ng)��?gu��)��?l��i)��һ��(g��)���ֵĆ�(w��n)�}��ʹ�����y�Ԟ����u(p��ng)�r(ji��)������҂�?c��)O(sh��)��̎��ȥ��������?c��)ڿ����{(l��n)����Ʒ�r(sh��)���龰��Ҳ�S�҂��ʹ�s�����I(l��ng)�������ĸ��X(ju��)������Q��Ԓ�f(shu��)�����һ��(g��)�������M���{(l��n)���Ą�(chu��ng)��������ȫ���_���������������߀�Ϻ����������Һ��@Ȼ������߀�dz���ɫ��

��һ���ɕ���19���o(j��)��������(d��ng)�У�ӛ���һ���{(l��n)�����S�����L(f��ng)����־������}�R(sh��)���˾��F(xi��n)��˽���ղ����������@Щ�}�R(sh��)������t�������Á�(l��i)�a(b��)���{(l��n)����ƽ�Y��֮������ͬ�r(sh��)Ҳ�f(shu��)����ͬ�r(sh��)���ˌ�(du��)���Ŀ���������@Щ�}�R(sh��)�ɿ���Ԓ����ô�����е�Ȥζ�ɾ͵Ĵ_�o(w��)�c����������һ�t����1638��ϵ������^��֮�������г�������֮�~�o(w��)������������չ��֮�H���ˮ������X(ju��)�����S����������������Σ��t���K�������u(p��ng)�ҷ����R���}�R(sh��)��̹������(d��ng)�{(l��n)�����˾�����չʾ�r(sh��)�����Ԟ����½��l(f��)�F(xi��n)���S�������E������������߀���@Ӡ������ԃ��(w��n)�{(l��n)������(w��n)�������ĺ�̎�Á�(l��i)���{(l��n)���tֻ��Ц�����Z(y��)���S�������Rչ�������x�r(sh��)����������^����}�R(sh��)���������(m��ng)���ѣ�ͬ�ӵ����@߀��ٝ���{(l��n)���܉�Ω��ΩФ�؏�(f��)����݅��ҵ��L(f��ng)����

�������}�R(sh��)�t�Ѓɗl�dz��ԗ�����c�����H�RʿӢ���ֹP���҂���(y��ng)��(d��ng)߀ӛ�ã��RʿӢ������λ�ܺ���ʷ�����ٗ�������ҕ��һ���������ĩ���Ͼ��³�����������?zh��n)����RʿӢ���}�R(sh��)����1642���������ᵽ���ړP(y��ng)�ݸ������������c�{(l��n)����(hu��)����һͬ�^�p�Լ����ղصķ���������֮�����{(l��n)����������ʾ�˾��������X(ju��)���С�ʢ��������֮����

�������@һۼ��������Ї�(gu��)�����}�R(sh��)����������ӍϢ����������(y��ng)��(d��ng)�o(w��)����ؕ�(hu��)�����ɸ]�������{(l��n)���˾�������҂��ƺ��������ɿ��������|(zh��)�������һ��������䛵�19���o(j��)ĩ�ղؼҗ��������ӛ�d���{(l��n)������(j��ng)���RʿӢۡ�ڵ����Ͽ͡�����֮�������{(l��n)���Ԯ��ҵ����������RʿӢ��Ո(q��ng)���������͡�����۲���˶�؟(z��)�y�{(l��n)���h�����ˣ�څ����(sh��)���������@�ӵ�ָ���ǟo(w��)�ķ�ʸ��������@�N�뷨���п�������?y��n)鿴���{(l��n)���ڡ��һ��ȡ���(d��ng)�У�������ɴ�Ҫ�Ľ�ɫ���������һ��ȡ���һ�������17���o(j��)ĩ�Ă��������RʿӢ�͗����DŽ����е���������ʹ�{(l��n)������(j��ng)���RʿӢ��������������δ���c�������\��Ҳ��������](m��i)������ָ���������c���κ�һ߅������(zh��ng)����(sh��)�����ɴ�һ�־��������r��(l��i)�����䮋�ϵ��}�R(sh��)�ƺ�������ͬһ��֮�����Q��Ԓ�f(shu��)��Ҳ���dz���ij������֮����Ҳ�S���Ǘ���۱���Ҳ�f(shu��)�����������������ô�@�������еġ��C��(j��)������(sh��)�صñ�ҕ��������������뿼�]�������������п��������E�����Džs���@Щ��ٵ��}�R(sh��)��菸���(hu��)����Ŀ���Ǟ���ʹ��������Ȥζ���r(ji��)ֵ��

![[��]�{(l��n)�� �A������D 310.9��102.2cm �����O(sh��)ɫ](https://q7.itc.cn/q_70/images03/20251007/bc3a2644412248c4adbaeaadb5192d3c.png)

[��]�{(l��n)�� �A������D 310.9��102.2cm �����O(sh��)ɫ

�Ϻ������^��

���R(sh��)���A���������ɳ���ƽ�����P(gu��n)�ڣ�

���ơ��̡�����������������ɽ���{(l��n)����

�j�����{(l��n)��֮�����ף� ���壨�죩

����֮�����{(l��n)���c���˵Ľ��|���Լ����c���ˮ��Һ��������μ���Kֹ���෴�����ׂ͎�(g��)���残�Һ��������@Щ�����������������a(b��)ɽˮ���¡�����һ�N���۲��۵��I(y��)����֮�e�����ϵ��}�R(sh��)ָ����������ϵ���X��������^(gu��)������һ���o(j��)�ꮋ������1659���������80�q߀���ڵ�ӛ�d���_��Ԓ����ô����1659��֮����һֱ��1664���ֹ�������������������������Ҳ�ܿ����@ֻ��һ�N���ݸ��g�Ļ\�y(t��ng)�f(shu��)���������K��߀������1659����Ժá������T���H���������{(l��n)������O�{(l��n)���c�{(l��n)�����ˣ�����ɽˮ���������Ҷ���ī�������L(f��ng)���o(w��)̫���׃���e�ǵ�������r(sh��)�����{(l��n)�����������˞锵(sh��)�����ǧƪһ�ɵĮ��������H��(g��u)�Dһ���؏�(f��)���B�¹PҲ�����Dz���������Ҳ�����������r(sh��)�\(y��n)����(j��)���������������?y��n)������@һĮ��������ǽ���18���o(j��)�ď����ڌ����{(l��n)���r(sh��)�����������c֮���ᲢՓ���f(shu��)���ٕr(sh��)ÿ�l(xi��ng)��݅Մ?w��)����{(l��n)���r(sh��)�����Dz��⚧�g�pҕ���Z(y��)����ͬ�ӵ�������Ҳ�ǵ�һλ���{(l��n)���w��������һλ����������u(p��ng)�ң����Տ����Ěw�{�����ɵ�ȱʧ���ģ��༴Ӳ�������d����ֱ�����������u(p��ng)���f���{(l��n)���О�Ʒ�ε����������Щ�W(xu��)���ѽ�(j��ng)�_ʼ�����u(p��ng)�����ijɾ��������^���ղؼ�Ҳ�����ь��������֮��������1969��r(sh��)������һ����ɫ�Į���(c��)���ڼ~�sһ�����u��(hu��)������(chu��ng)���ˮ��r(ji��)���¸�ӛ���

�{(l��n)������Ă��y(t��ng)���L(f��ng)��ϵ����ٹ̵�ֲ�����δ�ɽˮ��֮�����ɴ˶��l(f��)չ�����������r(sh��)�ڵ�ͻ���L(f��ng)�����������҂����Ժ�������e���ɼ����S�f(shu��)��֮���@�ɼ����S�ļo(j��)����ȥ30��֮�b�����}�ĺͻ������ֲ������������wЧ�����ԣ��s���@���H�����ڵ�һ��ϵ�L��1622������һ�o(j��)������{(l��n)����19��������������L(zh��ng)ƪ�}�R(sh��)�п��������S�}�顶���w (t��ng)Ȫ�D�������ɮ��������Ͻ��Դ������}�������{(l��n)����������߀�f(shu��)���ˮ�ϵ����������������ɣ����������^����һ��Ҳ���{(l��n)�������}�ġ��A������D�����o(j��)��1652����ָ������ϵ�����P(gu��n)�ڡ�������(sh��)������(du��)���������Һͮ��Ҷ��ԣ������P(gu��n)�ڡ��ƺ����](m��i)�к����_�Ķ��x���������ң����{(l��n)���Į�����(d��ng)���������P(gu��n)�ڡ��͡�����ɡ����o(w��)�ش�IJ�e���@�ɷ���Ʒ�����F(xi��n)�����{(l��n)����ϲ��(��i)�\(y��n)�õĵ��͘�(g��u)�D������͘�ľ�������ڶ��͵�ɽ���g��������ˮ��������픶˄t�LJ�(y��n)�����g�ķ��η�������߶���ѭ��ͨ���ı���ɽˮ�������������w�ăɂ�(c��)��ϵ��б��Ćα�ɽ�������@���������@һ���б�˵Ą�(d��ng)��(sh��)���������о��Ę䅲�_ʼ���ԡ�V�����εİ��������_չ���@�ɷ���Ʒ֮�g���@����ͬ���������ڮ���ʹ��ɽˮ�����Ŀ�Ļ���������Єe��

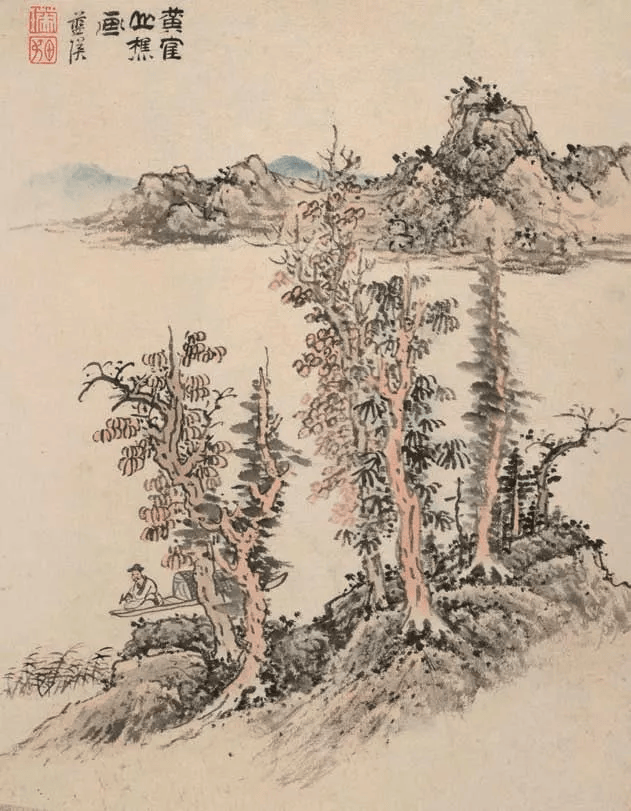

[��]�{(l��n)�� ɽˮ�D��12�_֮һ��

31.5��24.7cm �����O(sh��)ɫ

�~�s��(hu��)ˇ�g(sh��)�����^��

���R(sh��)��������֮�����ƶ����������������{(l��n)����

�jӡ���{(l��n)�����ף� �����ϣ��ף�

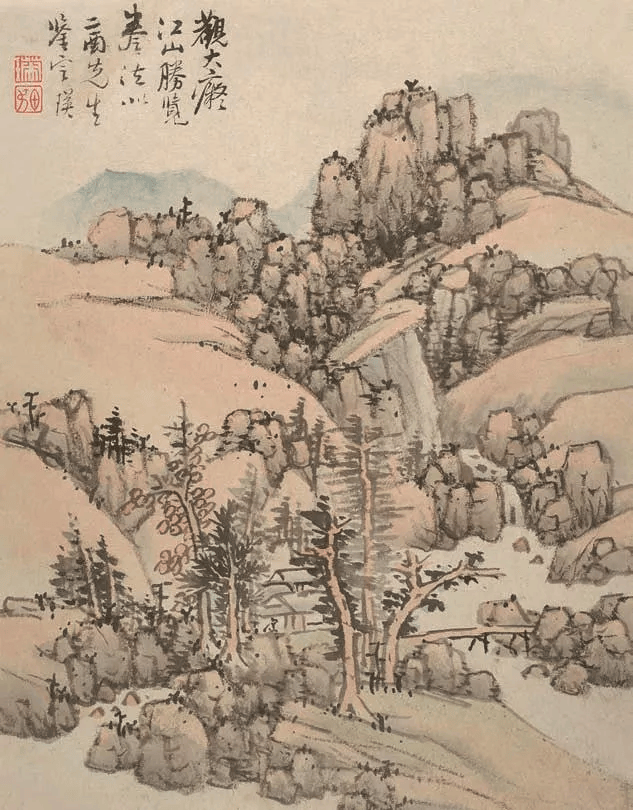

[��]�{(l��n)�� ɽˮ�D��12�_֮����

31.5��24.7cm �����O(sh��)ɫ

�~�s��(hu��)ˇ�g(sh��)�����^��

���R(sh��)���S�Qɽ�Ԯ����{(l��n)����

�j���������ף� ���壨�죩

�M���{(l��n)����1622�ꄓ(chu��ng)���˷������w (t��ng)Ȫ�D��֮ǰ������ܵ��ɽ��L��Ȧ������L(f��ng)���Ⱦ�������������A��������ʹ���X(ju��)�����������ԠN���������������ַ����챱���L(f��ng)���������߀�ǡ����w (t��ng)Ȫ�D���@һĈD�����������܉�굽�@����������t�ǵ��������������㽭��Ժ���L(f��ng)��Ӗ(x��n)�����Լ������(l��i)��(du��)�Ů��ľ��Č������{(l��n)������Ľ���δ��䷶֮̎���������ԭ���Ҍ�(du��)�ڂ�(g��)�˵ġ����E�����������������(du��)����ֻ��ֱ��ӛ��䌦(du��)��Ȼ��ӡ����ͬ�r(sh��)���@ЩҲ���{(l��n)�����Լ����S����Ҫ������|(zh��)���������ڵĕr(sh��)���������{(l��n)���ѽ�(j��ng)�dz��ɹ��ز������@Щ���|(zh��)���������е��c(di��n)���ַ�ϵ�����|(zh��)��Ӷ�����׃������߿̮������������Ĺ��������](m��i)�п��⏊(qi��ng)�{(di��o)ʹ֮�ɞ�ij���L(f��ng)�P������Ԫ��֮һ����ľ�c����ĭh(hu��n)���Շ��ڳ�һƬ���γ�����Ƭ�Ę䅲��ռ��(j��)�˿��^�Ŀ��g���^�߿����\(y��n)�������������뮋�п��g��������λ������߅Ϫ���Ϸ���������ϣ��Ў�λ�����������ĸ��X(ju��)������Ҳ�����^�߿��Թ�ͬ�����ģ������볚�֮������Ȫʯ�����ľ���ȵȡ����ڶ��D�L���b�m(x��)�롷���µ��u(p��ng)�Z(y��)����ϪȪ�����������߀��һ��ͣ���ı�������(du��)���{(l��n)�����^�߶������@��ʾ��һ�N˾��Ҋ(ji��n)�T�����£�һ�˳����Κv��ǰ�LϪ��߅�Ąe�I(y��)�����L���������ڴ˿̣��@��������ϥ���f��

����֮����1652�꡶�A������D���еĔ���(n��i)�����t���^�o�B(t��i)�����ס���λ�������B�������A (t��ng)����֮�����������Ϸ������Կ�Ҋ(ji��n)һ���������������Ϸ����t߀��һ��ɽͤ���@Щ�����{(l��n)���������쾰Ԫ���������ڲ�ͬ�Į������׃�Q�M�����ڴ�����(d��ng)���������ڱ��F(xi��n)���͕r(sh��)����(qi��ng)�{(di��o)�˂�(c��)��݆����ϵ�Ժ��صľ��l��(qi��ng)�ҵؿ̮�݆����ʹ���������w�У����s���茑����������ī�����ε����������ע����ȸС����ڵ���һ����Ʒ��ϵ�Ԏrʯ���w��(du��)�����g���Դ�K���͌�(du��)��С�K��������ɫ�{(di��o)��(du��)����ɫ�{(di��o)����ˣ����Ҍ��@Щ���˶�ʵ��쾰Ԫ�����M������һ�������������һĿ��Ȼ�����w�����������@һ���t�ƺ�����һȺ���в��IJ�������������(g��u)��ɵġ��ڡ����w (t��ng)Ȫ�D������ɽ�}�S�����?sh��)ăAб����Ŀ��g�������룬��Ч���ஔ(d��ng)�����f(shu��)���������ǣ��Q�ɡ��A������D����ɽ�����t��֧�x���������ҷ����������س������ķ�������ǰ��(l��i)��ʹ�^�ߟo(w��)�����뮋��֮���������Ƿ���Ʒ�ƺ����_(d��)�ˮ��Ҍ�(du��)�������L����Ȼ������������ij�N���ԓ���ܸ��˵؆����^��һ����Ȼ����Ľ�(j��ng)�(y��n)�����������еļ���(ji��)����������������tֻ��������(y��ng)��ǰ����Ч���������H�H�c(di��n)����ֹ�����](m��i)�Є�(chu��ng)�����ͬ��Ч�����˽��������ѷ�ʽ���nj���ҕ���b�����;�Į����������҂�֮ǰҲ�����Ե����ձ���Ұ�ɵ����L(f��ng)������(l��i)Ʃ�����������һЩ�L��һ�㡣���˹�ƽ��(du��)���{(l��n)����Ҋ(ji��n)���҂���횺�Ѹ�ٵ؎���һ�P�����@����Ʒ�ĹP������r�K�����w��đ�����ڶ��h(yu��n)����Ұ�ɴ����(sh��)���L����(l��i)���@�������Ђ�(g��)���L(f��ng)ζ���ʹ˽Ƕȶ��ԣ��c1622�꡶���w (t��ng)Ȫ�D�����^֮����1652��ġ��A������D���t������һ�N�@�����M(j��n)����

[��]�{(l��n)�� ɽˮ�D��12�_֮����

31.5��24.7cm �����O(sh��)ɫ

�~�s��(hu��)ˇ�g(sh��)�����^��

���R(sh��)���^��V����ɽ���[��������

�ƶ��������b��������

�j���������ף� ���壨�죩

[��]�{(l��n)�� ɽˮ�D��12�_֮�ģ�

31.5��24.7cm �����O(sh��)ɫ

�~�s��(hu��)ˇ�g(sh��)�����^��

���R(sh��)�����Aԭ�������{(l��n)����

�j���������ף� ���壨�죩

һ��ͬ������1622���ʮ�_�¹�ɽˮ��(c��)���M(j��n)һ���϶��ˡ����w (t��ng)Ȫ�D��һ�S���@ʾ����(l��i)��һЩ�C��(j��)���༴�ڴ�һ�A�������{(l��n)����Ҫ߀���ڄ�(chu��ng)���D���������Ƿdz��õĈD������������������ʽ���ݾ����P�����Α����ˇ�g(sh��)ʷ����ĵ�ʵȵȣ��I(y��)��Ҷ����Ȧ�ӵ����L(f��ng)������ˣ�������(d��n)���Լ����ܕ�(hu��)��?y��n)����P(gu��n)ע�@Щ�µġ��ČW(xu��)�ԡ����|(zh��)����������һЩ�������L���Լ�������(du��)���@һ�c(di��n)����������һ����(c��)�(y��)���}�R(sh��)�������g��������ʾ�����w������������l(xi��ng)���ġ������ڶ�̫ʷ������������ң����څ��T�����R��������(f��)�������ֺ���������Ҳ������̎�ĵ�ʳ��ڵ��������������f�ӡ�һ���е�С���������P(gu��n)����һ�ˁ�(l��i)�������njW(xu��)��(x��)��(d��ng)?sh��)س��������е��߲��L(f��ng)�Y(ji��)�������˲����W(xu��)������������߀������z���������߲���������(d��o)����������_���з�������(d��ng)�҂��˽��ˡ������W(xu��)�������༴��������ǰ���������sδ���µ��ի@�����a(b��)�����������_�{(l��n)���������(chu��ng)���Ć�(w��n)�}���ڕr(sh��)����֪�{(l��n)�����x���˄tС���r(sh��)����ӳ���������H�П�����һ�N���X(ju��)�����Z(y��)������������҂�ǰ�����ѽ�(j��ng)ӑՓ�^(gu��)���w����˵�̎��һ�㡣Ȼ������1622���@��(g��)�r(sh��)������ƽ�⮋�������(d��ng)���c�¹��@�ɷN���W(xu��)�r(ji��)ֵ�r(sh��)�����o(w��)���y���ԣ����һ��Ҫ���^��Ԓ��������ƷҪ���w���ԭ�����༴�o(j��)��1100�����F(xi��n)�沨ʿ�D���g(sh��)�^��֪���־�����(l��i)���|��Ҹ�������Ȼ���x���|(zh��)�����߄t�������](m��i)����ô����؈�(zh��)����ij�N�ض��L(f��ng)����ӭ���^�߶���(l��i)�����̼�֦�~ïʢ�Ę�ľ������(d��o)�^�ߵ�ҕҰ����M(j��n)��һƬС���������ֲ��в����ܵ�������F�����ڣ������w�����L(f��ng)��Ҫ��֮һ����Σ����g߀��һЩé�����@ͬ��Ҳ���w��𦮋���е��͵��l(xi��ng)�g������������ͬ�������ġ����w (t��ng)Ȫ�D�����{(l��n)����̎�ĹP�|�����hâ��¶�������Ժܼ�(x��)ā�ķ�ʽ������

![[��]�{(l��n)�� һ����ˮ�D 95.5��37.8cm �����O(sh��)ɫ](https://q7.itc.cn/q_70/images03/20251007/9dd814a275e247128b5d9e53938a9b17.png)

[��]�{(l��n)�� һ����ˮ�D 95.5��37.8cm �����O(sh��)ɫ

����(gu��)����˹�D��W(xu��)���g(sh��)�^��

���R(sh��)��

һ����ˮ���o(w��)������¶������ĺ����

ֻ�Ƕ������I(l��ng)�⣬��˪�t�~��Ѵ���

�������������ڳ��ψ@�������o��ÿ�^(gu��)������

��o(j��)��־����������ɽ�r(n��ng)�{(l��n)����

�j�����{(l��n)��֮�����ף� ���壨�죩

��(c��)������һ�(y��)���Ƿ����Ƶ��L(f��ng)������һ�茑��Ȼ����Į�������������^����Ӳ�����ұ��^�����挍(sh��)�������ǣ����ҵ�ԭ�⼴��������������˵��˽���ԣ�Ժ�ɴ�����������cͬ�r(sh��)�����w������(zh��)һ�ˣ��������F(xi��n)�����Ǵֲ��������нǵ�������������͵������������v�����������ε������������������F���ɵ�Ȥζ�������w����������ע�ص�������(d��ng)�đ�Ч����������������ֹ��Ԋ(sh��)������@Щ��������(du��)�����҂��ɴ��������Ƽ��w������E����O��ӽ���ġ�±�����(d��ng)�����������ҵ�һЩ����(j��)��ֻ���^(gu��)���������@Щ���±�����(d��ng)�����s�^(gu��)�ֿ䏈����(qi��ng)���˃��ߌ�(du��)�ȵIJ��֡����{(l��n)����(hu��)�����Ʈ�(d��ng)�������L(f��ng)��֮һ���@����¶�����c�ɽ������ֵġ����ڡ�ƫҊ(ji��n)֮�g�������������x���P(gu��n)ϵ����?y��n)����ɽ��ɵ�ϵ�y(t��ng)��(d��ng)��������һֱ���DZ��О顰���ڡ��Į������������н��B(y��ng)��ˇ�g(sh��)������ֹ�W(xu��)��(x��)����ͬ�r(sh��)�g���{(l��n)��̎�������L(f��ng)��ķ�ʽ��Ҳ¶����������ȫ���ܴ�һƫҊ(ji��n)��Ӱ푣��������u(p��ng)����ָ�����Ƶ���Ʒ�ֲڕr(sh��)��ͬ��Ҳ���_���{(l��n)������Ʒ���������L�����y(t��ng)������ɽˮ��Ʒ����(hu��)����(ji��n)��(sh��)�����μ����ڮ����°�εIJ��ֿ��g��(d��ng)�У��Q��Ԓ�f(shu��)��Ҳ�����ڴ�һ�L(zh��ng)�εĿ��g�Є���һ�������б���������N�N��(ji��n)��(sh��)�����ΰ�����б�����£������ϰ�εĮ����������И�ľ����ͻ�����L(zh��ng)���Լ������b�h(yu��n)��ɽ��֮�������������ס��{(l��n)���Ҍ�(sh��)�ر�����һ�O(sh��)Ӌ(j��)�����Լ�����������(g��)���¶��䲿�����Ի�y�o(w��)�µĴ�ʯ���ÝM�M��������������������݅���ң������ܳ������{(l��n)���������˽������Ҹ��ܜ�(zh��n)�_�،��r�K�ĸ��M����ҕ�鲻ͬ��ƽ�����Ķ��ل�(chu��ng)��������r�K���w�����������Լ�̎���巨�����ķ�����ͬ��(c��)�������o(w��)�������(y��)����Ƶķ�ʽ���@¶���κΌ�(du��)���(y��ng)�⼰�Ӱ̎�����P(gu��n)ע�����Ǻܼ�(x��)ā��ᘌ�(du��)�rʯ��������M(j��n)�к����ܵ����L���ɴ˿�Ҋ(ji��n)���@Щ��ɫ����ԭ��(l��i)�����L(f��ng)���������У������{(l��n)�����˵Į��L(f��ng)�����

�����{(l��n)�����S�����L(f��ng)���ɽˮ��Ʒ���҂��e���ɼ��քe�o(j��)��1629��1650�����S���������C���@���{(l��n)���ظ��Ժ�����Ҳ��������ʢٝ��һ�N��������ң��҂���̎���e�ăɼ����S��ͬ��Ҳ�ṩ���{(l��n)�������c������Ʒ��һ�N��(du��)�ȣ��H���І��l(f��)����1629��֮�����mȻ�x����Ԣ�ɽ��ĕr(sh��)�g�ѽ�(j��ng)���b�h(yu��n)�����Džs�@ʾ�������Լ�Ҳ�������Q���ɽ��ɴ��֮һ�ˡ������c�w������ʿ��֮������ܛ�P�L(f��ng)֮�g�����������@�˵�Ф��֮̎�������@Щ�˵Į���һ����������ʮ���ɽ���¡���ɽ���ɽM�R����ʹɽˮ����׃�ú�(ji��n)����Ȼ����������������Ч�����mȻҲ�_(d��)����Ŀ�������Dz��](m��i)���\(y��n)��̫���볚����V���ַ����@ʹ�î����@���ஔ(d��ng)�����������^�ߵ��۾��ڮ��������(d��o)֮�£��ɽ����ĝO��һֱ���l(f��)չ��λ��ˮƽ���ϵ�����؎����҂�����һ��Ŀ���{(l��n)��������p�صĄ�(chu��ng)��Ŀ�����������٬F(xi��n)�˹��˵��L(f��ng)��ͬ�r(sh��)Ҳ�̮���һ�����˵Ľ�����������ˣ����|��(d��ng)���^�����е��Ļ���(li��n)����Ҳ���l(f��)���䌦(du��)��Ȼ���µ����롣��һ�y�õ����¹P�|��īɫ׃����ʹ�ô����܉����{(l��n)�������Į���������ǰé��

�o(j��)��1650��Į��������������S��ͬ��L(f��ng)����Ʒ�еij�Ҋ(ji��n)������ϵ�ɬF(xi��n)�ɵ�����Ԫ�����нM�ϣ��γ��˶�����Щ��ʽ���Į��昋(g��u)����һ��1652��ġ��A������D���S�������_�J����С�������۷e���ɵ��B�dɽ��(sh��)���·����������һ�㣬���](m��i)�������������ЙC(j��)�������ң�С�K���͵ď�(f��)�ƶѷe��Ҳʹ�î���׃��֧�x���顣�����̎�����](m��i)���ṩ����������ȸУ���߅�ĵ؎���������(y��n)��Ĵ�ֱɽ����һ·���ϣ���߅�ĵ؎����t������һ�B���A�ݰ��ˮƽɽ������ϰl(f��)չ���������@Щ���͵��؏�(f��)���s������������(qi��ng)��ע����һ�ɏ�(qi��ng)�ҵĈD���O(sh��)Ӌ(j��)�С��@һIJ������{(l��n)������Ʒ��(d��ng)�������鳣Ҋ(ji��n)��ͬ�r(sh��)Ҳ�����C��������α��w���������?y��n)�������������ɮ���Ҳ����Ƶķ�ʽ���?g��u)�Լ��Į������ˮ��ĹP���϶������ø߶���Ҏ(gu��)�о�����֮���������ķ����(l��i)�f(shu��)���t�@���ஔ(d��ng)��Ӳ����׃������������҂����Ԯ����ڴ�������Ͷע�Ą�(chu��ng)�⼰�����^�ف�(l��i)����Ԓ���t��һ������K���u(p��ng)�r(ji��)��Ȼ���^��ؓ(f��)������҂����ҿ��Թ��ʵ��f(shu��)������17���o(j��)��(f��)�dԪ�������L(f��ng)��ĽǶȶ��ԣ��{(l��n)�����������������nj�(du��)�S�����L(f��ng)����y(t��ng)��һ�N���⡣

���m��(d��ng)?sh��)ĕr(sh��)�����{(l��n)��߀�������������ø������J�ķ�ʽ��(l��i)̎���@Щ�L(f��ng)���Ԍ�(du��)��(y��ng)�䄓(chu��ng)��Ŀ�����@һ�c(di��n)���҂�?c��)����S�����Ԫ��Ү���(c��)�еă�(c��)�(y��)�������Ե�Ҋ(ji��n)�����@Щ����(c��)��(d��ng)�������ܵ��͵���8�N��10�N��12�N���˵��L(f��ng)�����քe�ڃ�(c��)��ÿһ�(y��)�����������@���(c��)��17���o(j��)���g�O���ܚgӭ���������ҵ������B�m(x��)�ă�(c��)�(y��)֮����������N��ͬ׃���Į��L(f��ng)����t������Į��D�ĽǶȁ�(l��i)�����@Щ��(c��)�(y��)���І��{(di��o)���o(w��)׃��֮��������������Ҳ���չʾ�似�����쾚�����Լ��䌦(du��)��ʷ�Ϲ����L(f��ng)��������������^�ߵĻؑ�(y��ng)���t����һ�b�p�ҵ��ˑB(t��i)��չ�F(xi��n)���䂀(g��)�˵Č���Ҋ(ji��n)����ᘌ�(du��)�@Щ��(c��)�(y��)��һһ���Ա��J(r��n)�����p��

�{(l��n)����Ʒ����ķ��������S��һ������1642���ʮ���_����(c��)���F(xi��n)���ڴ�(hu��)ˇ�g(sh��)�����^������һ���²�֪�P��ă�(c��)�(y��)�����䝍����һ���o(w��)�H�Ę�(g��u)�D���eʹ���X(ju��)�������˄�����֪������1329��ġ��p�ɈD�����п��ܾ����{(l��n)������ĸ�}�ā�(l��i)Դ���ɿØ�ľ�����߅���h(yu��n)�Ąt���^С���ݵĘ�ľ������߀��һ��Ϫ�����^(gu��)���������@�ɷ����������wЧ���t�dz���ͬ���{(l��n)����δ������֪���ǷN����(d��ng)���S�������Լ����б��F(xi��n)���Ľ��Ľ�(j��ng)�I(y��ng)���෴�����I(y��ng)�����һ���o�k���|韵ľ�����ʹ�������߭��μ�ƽ���Ľ���ɽˮ���������T�x��ָ�����������������IJ�֪���L(f��ng)�����Ќ���֪���c�߭����@��λͬ�r(sh��)Ҳ��֪�������һՄ�ăA������̎��Ҋ(ji��n)�ă�(c��)�(y��)���������������@�N�e(cu��)�`�Ļ�ϲ��^(gu��)���Ҍ�(sh��)��Ԫ����ҵ��L(f��ng)���c�������o(w��)�P(gu��n)���{(l��n)���Į����Ƿ�ɹ������{(l��n)���Į�����ƽ̹��ҕ�����з�(w��n)������������ľ�t�ʬF(xi��n)��������ɹ�(ji��)����g��������������̎�\(y��n)�аl(f��)չ�r(sh��)���t����v�������֓P(y��ng)�D�졣

ͬ��(c��)���������ɵă�(c��)�(y��)���F(xi��n)�˳�Ҋ(ji��n)�ġ��ュ�Ŷɡ����}�������ڃ���ǰ���༴1640��r(sh��)���{(l��n)��Ҳ����һ�����}��Ƶ���Ʒ��������δ���}�R(sh��)��(d��ng)��ָ�C�Լ��L(f��ng)���Դ�^������M�������ԓ��߀�Ǻ����@��Դ�����ɡ����������巨���}��(d��ng)����c(di��n)̦����ɢ�����еĹP���ȣ����ڶ��nj������ɵĮ��L(f��ng)������������߀��(j��ng)����ġ���g��̫��ʯ��һ���{(l��n)��ʯ��(c��)�����Į������{(l��n)�����ˈD�I(xi��n)�oijλٝ���ˣ����ˈD������ԓλ�����ġ����ψ@�����L�͵��������{(l��n)���Լ����f(shu��)����ÿ������������(du��)���̵ġ����ԡ���������Ľ���{(l��n)���ԡ��塱����ˮ������}�c�L(f��ng)�����Լ����T�����}�R(sh��)��ָ���Լ������õĹ����L(f��ng)���ε��������ڴ�Ҳȱ��δҊ(ji��n)���@Щ���S�����{(l��n)����(du��)��λٝ���˵��Ļ����B(y��ng)��һ�N�羴֮�e�����҂����Լ��O(sh��)���{(l��n)���Į��������Դ�һ��ʽ��(l��i)�ؑ�(y��ng)����(du��)�ܮ��˵�Ʒζ��֪�R(sh��)�Ĺ��Q�����(l��i)�Į��u(p��ng)���Ȳ������،��{(l��n)���О����������S���������H����Ƿȱ���˵ĸ������Բ����(hu��)���@һ�ˇ�g(sh��)�ɾ���Ȼ���������@����ijɾ���ʹ���ɞ�����ɽˮ���Ү�(d��ng)��������Ŷ�ˇ�����ԭ��(chu��ng)����һλ���Ķ��@�ìF(xi��n)����^���u(p��ng)�r(ji��)��

![[��]�{(l��n)�� �����o���D](https://q4.itc.cn/q_70/images03/20251007/27cc549fb0154c3fb2840afe34eaaeb6.png)

[��]�{(l��n)�� �����o���D

16��51cm �����O(sh��)ɫ

�Ͼ�����Ժ��

���R(sh��)���������ﮋ�ڳ���é����

������o�֡������{(l��n)����

�jӡ���{(l��n)�����죩

![[��]�{(l��n)�� ���ָ��݈D](https://q9.itc.cn/q_70/images03/20251007/f3aa5c8f22af49da82f1304838f855be.png)

[��]�{(l��n)�� ���ָ��݈D

172.7��67cm �����O(sh��)ɫ

���ղ���Ժ��

���R(sh��)�����ָ�����������Ϫ÷����ѩ�g��

���紺��������ʮɽ���{(l��n)����

�j�����{(l��n)��֮�����ף� ���常���죩

![[��]�{(l��n)�� �ᄚɽˮ�D](https://q5.itc.cn/q_70/images03/20251007/c954878c2b754095bb04d56b5038d106.png)

[��]�{(l��n)�� �ᄚɽˮ�D

187.2��52.2cm �����O(sh��)ɫ

�ձ��o�����Ď�(k��)��

���R(sh��)������ʿ�����ɮ���Ҳ���{(l��n)����������

�r(sh��)���������ʮ����������֮�ҿ���

�j�����{(l��n)��֮ӡ���ף� ���常���죩

![[��]�{(l��n)�� ��ɽ�^�وD](https://q8.itc.cn/q_70/images03/20251007/ce7e8469f207438e8424b45bbed65db4.png)

[��]�{(l��n)�� ��ɽ�^�وD

153.4��43.2cm �����O(sh��)ɫ

�㽭ʡ�����^��

���R(sh��)�������������ڌ��ƾ��������{(l��n)����

�j�����{(l��n)��֮�����죩 �����ϣ��ף�

![[��]�{(l��n)�� ����Ԓ�ňD](https://q2.itc.cn/q_70/images03/20251007/806f84e4cf5841a98ffb7ef5ca1af1ba.png)

[��]�{(l��n)�� ����Ԓ�ňD

169.4��50cm �����O(sh��)ɫ

�ʌm����Ժ��

���R(sh��)������Ԓ�����P(gu��n)�ڮ�����

�������{(l��n)���������������x��������

�j�����{(l��n)��֮�����ף� ���壨�죩

![[��]�{(l��n)�� ����ѩ](https://q4.itc.cn/q_70/images03/20251007/02de75f0b7fc4c3f9c4a962e0624154d.png)

[��]�{(l��n)�� ����ѩ

265��52cm �����O(sh��)ɫ

���(y��ng)�ʌm����Ժ��

���R(sh��)������ѩ��

��ɽ֮�nᶶ�ͻأ����ľ���n����

��ѩ�V�r(sh��)����������SĦ��

����ȡ�˵؞鶬������̓���}���{(l��n)����

�jӡ���{(l��n)��֮�����ף� ���常��������g��

���¹�(ji��)�x�Ը߾Ӻ���ɽ��ɽ��

������

Ո(q��ng)����������

���������{(l��n)��

�D�ā�(l��i)Դ:�W(w��ng)�j(lu��)...�����Ѻ����鿴����

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (2 ��(g��)�u(p��ng)Փ)