�״�֮�H��Ԫ�Æ����������Ԋ��̽��

�ν�r(sh��)�ڱ����ČW(xu��)����Ҫ����������顰�������ۡ���Ԫ�Æ����ڴ����(sh��)�F(xi��n)���˵���Ŀ����ģ���ģ�ֻ��֪�䡰�����g����������ֱ���������S������������(sh��)�H����Ԫ�Æ���һ������(y��ng)���Ǿ䡰���Ҳ���Ԋ�������x����ɣ��㹤���������ٳ��������L(f��ng)����������ɽ�����飬�v��(j��ng)�ʁy���ϕr(sh��)�L�讔(d��ng)�����������y��һ���������ƺ������ڞ������ʷ����(zh��n)������Ԋ��ʷ������һ��(g��)�����挍(sh��)�ı�Ӱ��

�������f����Ԫ�Æ����ԝhκ���ν�֮�H���Ї���������Ԋ�S��r(sh��)�������һλ��Ԋ�ˡ�������Ԫ�״�֮�H���ڇ��Ƽ�����ǰ���A���^(q��)���F(xi��n)ǰ��δ�е���պ�ʧ����Ԫ�Æ����������ԭʿ���A��Ҳ���R����ǰ�ľ���Σ�C(j��)��������³��w����������Δ������������y(t��ng)Փ����ΰ��Ły����������α�ؓ(f��)�״�؟(z��)�����ǬF(xi��n)��(sh��)�Ć��}��Ҳ�������Σ�C(j��)��

�ձ��W(xu��)�߸ߘ������Խ�40��֮������Ѳ��Ԫ�Æ��c���ĕr(sh��)���܇�����ȡ�ČW(xu��)��ʷ�W(xu��)��Y(ji��)�ϵķ��������ČW(xu��)��ҕ�ǿ��vʷ���Ěvʷ��ҕҰ���ČW(xu��)��ͨ�^��(x��)�������ı����x���ԏ�(qi��ng)�ҵĺ������cͬ�������۽�Ԫ�Æ�Ԋ���п���δ�d�ĚvʷƬ��������ӛ䛵Ė|���Ќ��қ]�б�ӛ䛵Ė|��������ʧ��ĕr(sh��)��������߀ԭ�״�֪�R(sh��)���ӏ�(f��)�s�ľ��������������ˡ�Ԫ�Æ��c���ĕr(sh��)������

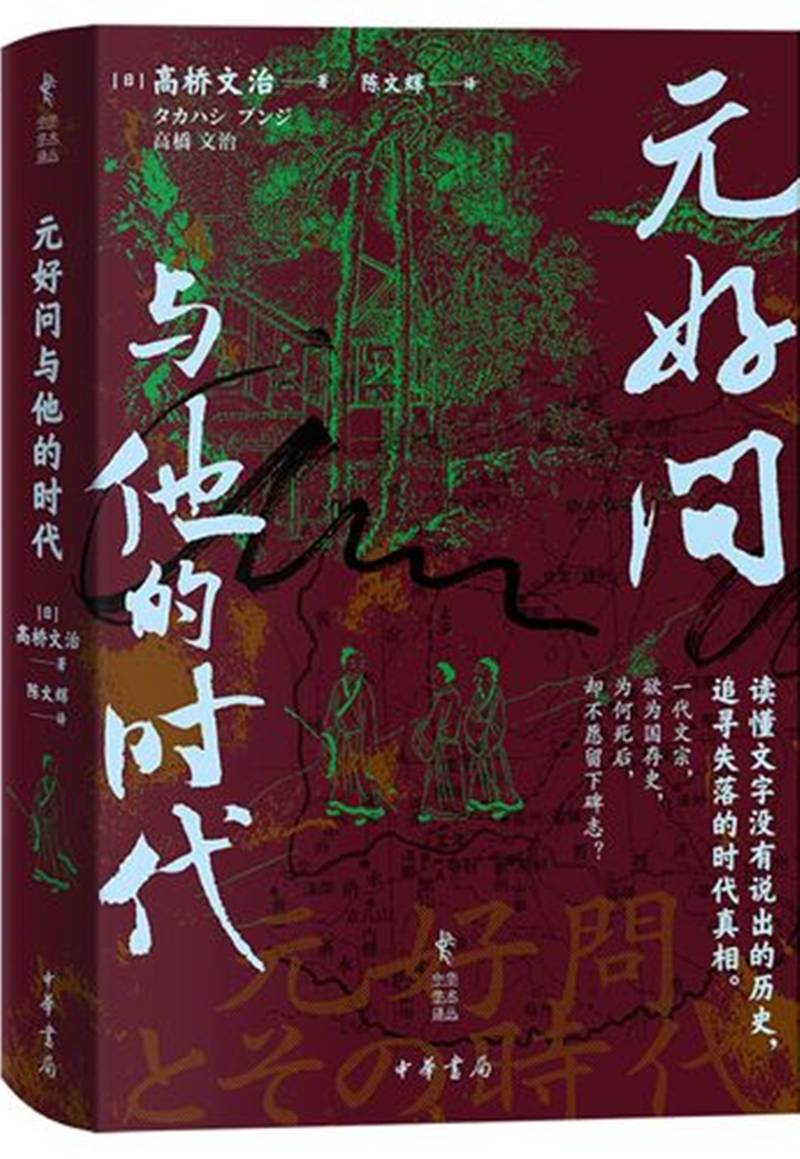

��Ԫ�Æ��c���ĕr(sh��)������[��]�ߘ����� ��������x �g�����A����2024�����

�ߘ������L���P(gu��n)ע��Ԫ�r(sh��)���ڽ̡����������L�����(hu��)ʷ�ĽǶȽ��x���P(gu��n)�ČW(xu��)�Y������������ע��ĕr(sh��)�������о�Ԫ�Æ����ԡ��r(sh��)���Ŀհס��_ƪ�����J��ָ���������������A���^(q��)���F(xi��n)�ˡ��s30���g�vʷ�ϵ������հס���ֻ���ɹ�����(qu��n)��եȡ��Ŀ�ĵĶ����wϵ��Ԫ�Æ����ˡ���(j��ng)�v���Ї��vʷ��ǰ��δ�е�Σ�C(j��)�����˽��@һ�������҂��������еظ�֪�ԶŸ����ӵ�Ԫ�Æ�������ʷ�Ĉ�(zh��)���c���]��Ҳ�����еع�����ǧ�������o�����ҷ��ϡ���̴��ڎ����@�ӿ�Ц�Q̖���e��(d��ng)�������X��ؓ(f��)������ʷ�������˺���ȡ������g��؟(z��)����������˵��о�ҕ�ǣ����ԏ����^����^�����ȫ����J(r��n)�R(sh��)Ԫ�Æ���

�ߘ��������ڏ�С̎���֣������ھ�����������Ԫ�Æ������댑Ҳ�]�Ќ�������ʲô����������ʲô��֮�������ı���(x��)�x�У��ó��µĽY(ji��)Փ�c�Д�����Щ�¹�(ji��)ֱ����ijƪԊ�Ğ��(bi��o)�}���硰�������@�������⡱����������o���ס�����Ԫ�Æ����Еr(sh��)������ǰ�Ќ�(sh��)���ڵĖ|�����������ڹ���ء�ҕ���o�á��������f�ǡ������©������������M�˽z����Ըֱ�����w�Ƶ��ƶȻ�?q��)���ġ��A���c����D�����������xȡ����ʷ�����A�����Լ����P(gu��n)Ԋ�Ğ����������A����ȡ����Ԫ�Æ��ռ���ԭʼ�Y�ϣ��ó��L��ƪ����ֻ�����A12���g�����E�������������A�εĽ�(j��ng)�v��һ�P���^�������B�����궼�]��ӛ�d��Ԫ�Æ��c���A�������T��Ԋ����������������İ��A��������Ԫ�Æ����}��ڱܶ���Մ����ԭ������ڰ��A�Ľ������ٽ��ɹŵĽ�(j��ng)�v��Ԫ�Æ���Ը���挦�����c(di��n)���mȻ�䌦���A֮�Ӱט��P(gu��n)���м�����Ƶ�߀�Џ�����Ĺ���͏�����������������������17������ֻ�ֲ��ᣬֻ���¡������ж�ɷQ�������������ж�ɷQ���������@�ӕ����ı��_(d��)���@Щ���w�F(xi��n)��Ԫ�Æ������β��غ�����ԭ�t�������ֱ��_(d��)�ϲ�ȥ����Ҷ��u����

Ԫ�Æ���Ԋ�Ğ���ʷ����ʷ�����r(sh��)���ɞ����ı������x������Ҳ�S�����x���ǂ�(g��)�����ʁy�ĕr(sh��)����

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ��(g��)�uՓ)