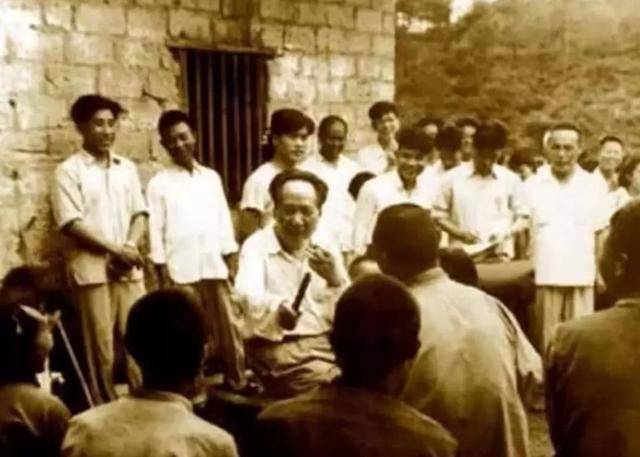

[Ԋ�~���x] 1959��ë�ɖ|���l(xi��ng)��������Ԋ���˸��˰��֣����ˣ�������Ϲ�

��5 ���� 130 ����x 2025-09-04 10:161959��ë�ɖ|���l(xi��ng)��������Ԋ���˸��˰��֣����ˣ�������Ϲ�

����ϯ���@��e����ϡ���Ŵ�����ġ��ޡ����Dz���߀��������һ����������1959��8�³����]ɽ�_�µ��峿��÷����һ�g�����С���������ָ����úܵ͡�ë�ɖ|ͣ���_����עҕ����һ������ü�������ƺ�����һ��ǡ�еĻ���

�Ƿ��ָ�������һ������ǰ����ɽ�Bҹ���ɵġ����ɡ�����ɽ����6��25�գ�韄e���l(xi��ng)��ʮ�������̤�M(j��n)��Ƭ��ˮ��r�������������x�Q���ѡ������ص���ɽ�e�^�ʈ@һ̖���������ˎڼ��l(xi��ng)�ˣ������_��������������ϡ���ğ���ӹP��Ԋ����ɽ�L(f��ng)�������̶̎�ʮ��犱㌑���˳�����Ɍ��겢����ζ���܉�����������(f��)���b�����ֱ���ס�����ճ���Ӱ�ӣ�һֱ���v���|��������

�����ֵć�(y��n)������ë�ɖ|��������˱��������r(n��ng)�\�Ӳ�Դ�ء��t܊����(zh��n)�Pӛ���h����Փ��������һ��������̖������Ҫ�H�ԡ��Ҳ硱����Ԋ��������������賿�����X�á����Ŵ��������D(zhu��n)��̫������w�����^�����[�s�ۓp��ȫƪ���P�Ě�����s��ôҲ�벻��������֡��������x�_��ɽ�������@̎�z���b�M(j��n)�ڴ���һ·�������ϲ����Ž����َ��Ϗ]ɽ��

ë�ɖ|���Ѳݸ�A���ļ��A��ǰ�棬�����S�ַ����Ҳ�����S��������Ҋ���ؕ����l(w��i)ʿ�������T�������ܱ���ͻȻ�c���������˱����l(f��)�o�����˰�����ϲ���ɛ]�˸ҷ���������������������X���Ă����ֿ�����ʲô����һ����֮�����������J(r��n)��A ���ǷN���н̟o����ˑB(t��i)���ܶ���ˆT����ӛ�������

÷�����@�ӱ��c������������ֻ����(w��)����ֻ�Ǻ���ʡί���ؕ��L�������_�����s����ʮ�����С�������Ԋ�~������ë�ɖ|�������ж����˷��]ɽ���hǰϦ���ص��˰���Ո��ɽ�ϡ�÷�ӵ�֪ͨ������һ���������́�����M(j��n)�T�]��ã���ϯ�f��һ�������Ĵ�ӡ��������������ë������

����ɽ����Ԋ��÷��һ�ښ��x�������������ѽ�(j��ng)������Q�������s߀�Ƕ�������һ�������(zh��n)�Z����_�ڣ���Ҫ��Ҫ�ѡ��ޡ��Q�ɡ��䡯������ָ�����ޡ����°������Ȯ���ԡ�����������һ�����ס������ޡ��֎����������䡱�֎�������������̸��˰�����c��ͬ�r�����e����ϡ���Ŵ���һ����@䓄ţ��cȫԊ�����Р�������־��ʽ�ď�������һ����

���ጣ�ë�ɖ|ˬ���c�^�����ĵú����ĵ������������^�ָ壬�ѡ��ޡ��p�p���������،��ϡ��䡱��Ȼ���D(zhu��n)����÷���������������֮������(d��ng)?sh��)�������÷�״��ֲ������sæ�[�֣��sҲ������ǰ�ľ��Ⲣ�ǿ������������ĸ��x����һ���Ϲ����������ɽ�ڿ��������ɞ�Ԋ�~�ۺ��߽���ļ�(x��)��(ji��)��

�䌍���@����ë�ɖ|��һ�Ξ�һ���������жY������1940��������߈@����ѩ���ͽo�������^��һ��֮����������Ԋ��갿˼ҵ�һ��Ҋ��ë�ɖ|�r���������һ���Ɇ�������ԭ�Y�D�ġ��D���ֹ����mͨ�����x�����@�����ɷ�ijɡ�Ϟ������갿˼ҽ������Ϟ���c���С��y�ߡ������(y��ng)����ɫ�{(di��o)�cůɫ�{(di��o)���ţ�����и�ͻ����ë�ɖ|�]����������(f��)��ֻ���м�(x��)�vԭ���������������������ɫ��һһ������ĩ�ˣ���ϯЦ�����������ӣ����Ǿİ�����������ٰ�����Ȼӡ�ɡ�ԭ�YϞ����갿˼����DZ��Q����Ϟ����������

߀��һλ�����ѡ������]��ë�ɖ|�\�^����1957�꣬�����ɡ��L�����ڈ��ϰl(f��)����һλ�����_Ԫؑ���x�ߌ��Žo�����磺�����˶�đ���h���ѡ���ɳ��������ů���ġ��ˡ��ijɡ�ˮ����ȫԊ���С����ˡ�������һ���������؏�(f��)�����@������K�D(zhu��n)��ë�ɖ|���^����������ʾ�������h��ȡ����������ӡ�����ˡ����ˡ�ˮ�����������_Ԫؑ�����ż��S�������f(xi��)��(n��i)��������СС�Ą�����Ӱ���һ���x�ߵı��b��(x��)�T��

�v�^Ԋ�~ʷ����һ���ֲ������r���n��������Ԫ��Ŀδ�R�������W�����얡���(d��ng)����¾ơ��ȹ��V����֪�����ŵ����μ����ϣ�������һλ�L���I(l��ng)������ˏ����������@���H��ϡ��������˼������ë�ɖ|�����M���Լ���������á������c��1958��һ��(n��i)����Մ�������_��Ц����ͬ���Ǵ����������±�ָ�]����y������ָ�]ǧ܊�f�R���s����һ���ֽOס�����@�N�����������F(xi��n)�����˲�g���S��

�ٻص�1959��6�µ���ɽ��Ԋ����Į�(d��ng)��ҹ���߀���˼������������С�£����˽o�����λ���r(n��ng)�͟��������ˆ�ԭ������Ц�f�����ۂ���Ԋ���������ĺ�ˮ�����@��Ԓ����������(d��ng)?sh��)ظɲ���������������ʼ�K�������c���ַ���ͬһ�������������������(d��ng)���e����ϡ���Ŵ������Զ�������ֹ����ɽһ�ص���ѵ���M��Ҳ�nj��Ƕ��V�q��һ��������ע�_��

÷����ؑ�����(d��ng)�r�]ɽ���h�h�̾o������ϯ����c��ՄԊ�����^ʮ������s���δ_�J(r��n)���䡱���ܷ�Ѻ����ܷ�������ܷ�ܻ������Ї@�����·������֣�һ�z��ƈ������������÷���ڹ������f��Ԋ���s���f�Լ�����(d��ng)�^���֎�������uһ݅�ӡ��������{(di��o)٩�����s�[�֣����ǰ��ֲ����Ҹĵ�������ϯ�˿�Ҋ�˕r�����hâ����

1959��10�£������ɡ�����ɽ�����_�l(f��)�����x���x���İ汾���ǡ��e����ϡ���Ŵ����������uՓ��ע����@һ̎��׃��������Ԋ���l(xi��ng)���D(zhu��n)���Ծ������䡱���N�������ԣ�����ľ䡰�]�֏�Ɲȥ����־�̳��ڡ��춨����и��c�������á��ޡ���Ԋ��t��ƫ���˱������c���ߺϱ���ֵĚ�ݾ��м�(x��)���������֮�����⾳ǧ�����@���ǹŵ�Ԋ�~�Ŀb��֮����

�ġ�Ϟ�����Ŵ���������ɳˮ�ġ���һ�ְ��ֵĸĄ���������ë�ɖ|���Z�ԘO�Ⱦ�η��һ��������Ԋ�����Á��о�܊��ʷ���hʷ������ʷ��Ȼ�����_��Щ����£�ֻ������(d��ng)���ČW(xu��)�ı���(x��)�x�����l(f��)�F(xi��n)��������IJ��H���¼����������~�������}����ԇ��һ��������]���@����(x��)��(ji��)�Ŀ�����������������H�I�ľ�����

�������÷���ں��������ĸ壬����ͬ־�������ǴΡ��]ɽ���֡��ļ�(x��)��(ji��)����ÿ�ζ�Ц��������ֻ�ij�����ó�һ����ɫ�ď�(f��)���������桰�䡱�ֱ��t�PȦ������߅��ϡ�С�����Ϲ����傀���{(l��n)ɫ�UӡС�֡�������ë�ɖ|��(d��ng)�����µ��R�r��ע����������ī�E�ѵ����s�����f��һ���£������ֱ��־�η�������A�����������������K�I(l��ng)��ę�(qu��n)����������(qu��n)�����@���ݡ�

1959��������ѽ�(j��ng)�h(yu��n)ȥ��������ɽ���s���ČW(xu��)ʷ���hʷ�����l(xi��ng)���ϵĿڱ�������������ǰ낀����һ����Ŀ�Ę�(bi��o)�c�����Ѻ�����ˣ������Ĵ��ֹP���IJ��ܽ^���õĽ��h��������������Ҳ�IJ�����������

�l(f��)���uՓ �uՓ (3 ���uՓ)