��˼���c�b��o(j��)����

��/Ԭ ��

�����Ճɇ��Ļ������vʷ�����ƴ���ɮ�b�棨688��763����һλ������Ԕ?sh��)Ă������������Ěvʷ���������ڌ��Ї�ʢ�ƕr���γɵ��x���Ļ��V���������ձ����Ƅ����ձ����W(xu��)���t(y��)�W(xu��)���T���I(l��ng)����M����ͬ�rҲ���ƴ�����Ľ�����ˇ���������������������������ġ��������¡������ձ��Ľ����Ļ��l(f��)չ�����ܳ�ؕ�I�����^����ΡΡ��?sh��)�N�N�������f��(y��n)�R������Ȼʢ�ơ��� [1]

�b�����

�b���Ҳ�S�����뵽�����������(d��ng)�����ձ��M�з��W(xu��)���t(y��)�W(xu��)���������I(l��ng)����Ļ����`�����Hʹ�Լ��ܵ����ձ���������������Ҳ���c�F(xi��n)���Ї����Ļ��l(f��)չ�a(ch��n)���˾o��(li��n)ϵ�����Ƅ��@�N(li��n)ϵ�����Ď�λ�P(gu��n)�I�����У����������ڽ̽��I(l��ng)���w�����1907��2000��������߀����һλ����Ľ����W(xu��)������������˼�ɡ�

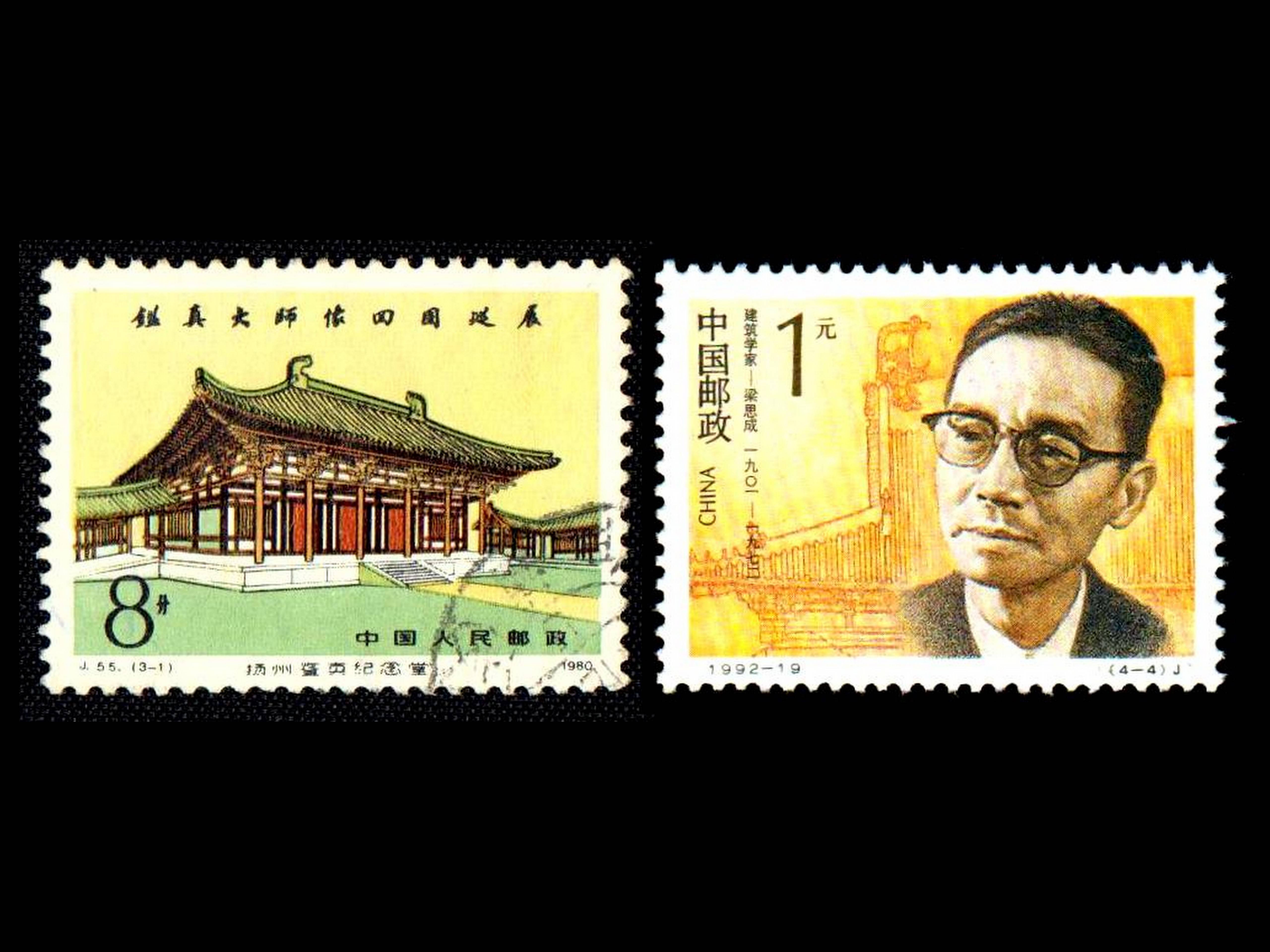

��˼�ɣ�1901��1972�������Ї���һ����(j��ng)�^ϵ�y(t��ng)�W(xu��)��(x��)����������Փ�������F(xi��n)�������W(xu��)��֮һ��ͬ�r�����Ї��Ŵ�����ʷ�о�����ȡ����һϵ���_��(chu��ng)�Գɾ�������1942������Ӣ�����ġ��D���Ї�����ʷ��(A Pictorial History of Chinese Architecture) �����H���˺���Ї����ڽ����I(l��ng)���Г��������Ļ���������������H�����W(xu��)��ص�׃�������J(r��n)�顰�Ї��]�н���ʷ����ƫҊ�����Ї��һ���һ�Nʧ���Ѿõġ�����Ľ����vʷ���Ļ��������춨���Ї�����ʷ�����罨��ʷ���e���p�صĵ�λ��

��(d��ng)�҂���̽���vʷ��Ŀ�����1963��r�����@ϲ�ذl(f��)�F(xi��n)�ƴ��ķ�̴��c�F(xi��n)���Ľ����a(ch��n)����һ�ο�Խ�r�յĚvʷ�Խ��������@�ν����ĴT����������˼�ɓ�(d��n)�V�O(sh��)Ӌ�ġ��P���b��o(j��)���á���2021��������˼�������Q��120���������@���r�c����b��o(j��)���õ��O(sh��)Ӌ�����^�����o���nj���һ�������Ļ����`������o(j��)�

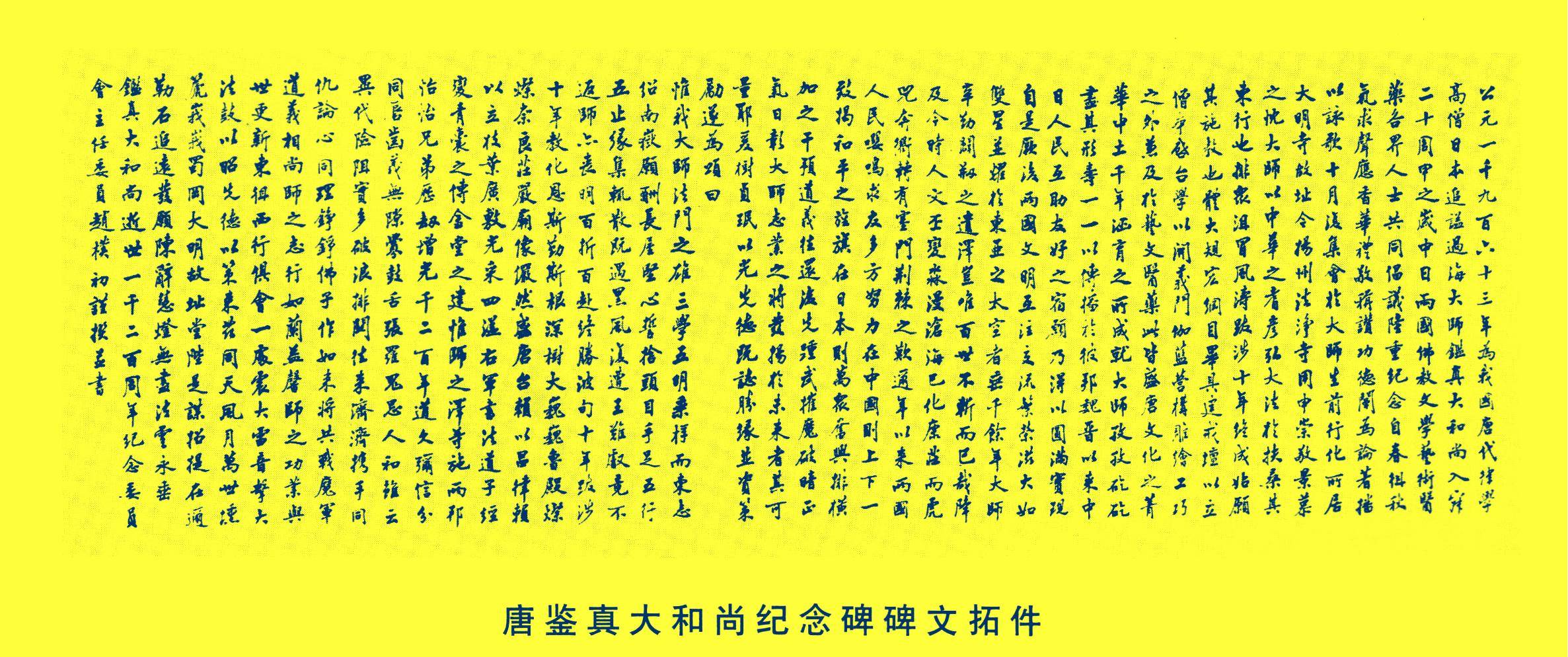

1963�����b�����ЈA��1200��������(d��ng)�r���Ճɇ����ڽ̽���˼o(j��)���@λ�Ŵ��ܳ��Ĵ������h�Q���քe�ڃɇ�����e�мo(j��)��������Ї�����߀�Q�����b��Ĺ��l(xi��ng)�����P�ݣ�����һ���o(j��)�������o(j��)�����xַ�ڮ�(d��ng)���b��?zh��n)������R�������¡��|����(c��)��һ�K�յ����������@헹�����Ҫ�O�ߵ��Ї��Ž�����Ԅ��ͬ�r�����P(gu��n)���Ճɇ��P(gu��n)ϵ�l(f��)չ������Ї���̅f(xi��)����Ո��˼�����������@헹�����[2]

��˼���ڌ��Ї��Ŵ��������о���������J(r��n)�R��������Փ�Εr�ε����ڽ̶����ǽ�����(chu��ng)����һ�������Ƅ������� �� [3]��(d��ng)�ꌦ���_ɽ����µČ��ؿ��������ƴ��R�a(ch��n)����ֱ�ӵ�ӡ����팦�Ї��Ŵ������ĝ����о��������¹Ž����ĠI�췶ʽ������������������˼���ڶ���(zh��n)ĩ��������܊��Ҫ�Zը���д����ձ��Ŵ�������ˇ�g(sh��)�����������;�������K���ձ���ȫ��������@��̎�������Ļ��z�a(ch��n)�����@Ҳ�����ձ�������Q�顰�Ŷ����ˡ��������Ճɇ������Юa(ch��n)�����o�������Ӱ����@Щ�������ض��Q���������I(l��ng)��O(sh��)Ӌ���b��o(j��)���á����ٺ��m���^���x��

��˼��һ����������������ʷ�W(xu��)��ȡ�õČW(xu��)�g(sh��)�ɾ�����Ŀ���õ���Ȼ��������ͬ�r����һλ�����Ӽҡ����������ټ����������w�����ȷN�Nԭ���@Ҳ�Q��������̫������һλ��a(ch��n)�ġ���������������������һ�����H���O(sh��)Ӌ�Ľ����Ŀ�_�����Ǻܶ�����(j��)���P(gu��n)�о��Y�Ͻy(t��ng)Ӌ�������c���˺����O(sh��)Ӌ�Ľ����Ŀ����12���������1949��֮���c�O(sh��)Ӌ���Ŀֻ��4��������e����Ŀ�ı����찲�T�V���ġ�����Ӣ�ۼo(j��)�����1952���������rĹ��1952�����ֻ���Ĺ��1955�������һ���Ŀ����λ�ړP�ݵġ��b��o(j��)���á���

�dz��z����������(d��ng)���O(sh��)Ӌ�b��o(j��)���õ�ȫ�^��������δҊԔ����ϵ�y(t��ng)��ӛ�d�������Դ_�J(r��n)���ǣ���˼���ڽӵ��O(sh��)Ӌ�΄�(w��)֮�������H���cͬ����W(xu��)�ň@�ֽ�������ꐏ��ܣ�1918��2000������һ������1963��6�³�[4]���P���ؿ�����������������ġ������¡����y�D�c�F(xi��n)����һУ�����о����w�O(sh��)Ӌ���������b��o(j��)���Ҫ�������������Ԯ�(d��ng)�r���ړP�ݔM�ͷ����������������H�Ԯ��ò݈D�������P�ݳǽ��ֺΕr��ͬ־�����D�������ܿ��ʩ���ˡ��� [5]

�����ҏ������Ј��@����һ���ɡ��b���������һǧ������o(j��)��ί�T���������������˼�������ġ��P���b�����мo(j��)�����O(sh��)Ӌ���������@�ͳɞ�����˽⮔(d��ng)���O(sh��)Ӌ�Y(ji��)������ֱ���Y����ͨ�^���x�@�����F�Y�ϣ��҂���������ؚw�{���O(sh��)Ӌ������Ҫ�c�������@����˼�ɃAע�˴�����Ѫ����������֮������

�P���b��o(j��)���õĽ����w���mȻ�������s�����˴����ڽ����vʷ�������ȶ��I(l��ng)����Ļ���Ϣ�����зdz����͵Ęӱ����x��ע���ɞ顰��˼�ɡ��о��Ľ�(j��ng)�䰸����

��һ���b��o(j��)�����Ƿ��ս����O(sh��)Ӌ

�������½��ã��ձ�����/2025��

�b��o(j��)�����Ƿ����ձ������ġ��������½��á��O(sh��)Ӌ�ġ������ѳ��^1250��ġ��������¡����b������ձ����µ�����Ҫ֮�z�������ձ�����ҕ�顰�����������������������_Ԫ���쌚�r���Ї������{��������ģ��ڿ����L(f��ng)���Ϻ��Ї��F(xi��n)����ƴ�����´��O���������������ձ�������Ҳ�����f���Ї�����������һǧ��������ǰ�����Ļ������ĽY(ji��)���������Ճɇ������Ļ���ˇ�g(sh��)�g��Ѫ���P(gu��n)ϵ����Ҫ��(bi��o)־����

��˼����һ������Փ�������о��Ї�����ʷ�ČW(xu��)�ӛ]�в�֪���ձ������������º��b�w����е����������ˌ��ձ����������º��Ї��ķ���¸�����������о��������Ȼ���b��o(j��)���õ��O(sh��)Ӌ���䪚������̵�Ҋ���������b��o(j��)���������k���ǡ��հᡱ�����������¡����á������P���x���ĵ�ַ��e�����_���������֧����ƽ��õ��w�������b�ڴ������������O(sh��)Ӌ��������������g���M�����g�Ľ������p�s��������g���M�����g�ļo(j��)������������(j��)�y�����b��o(j��)���õ��O(sh��)Ӌ��韃H��18�����ȿ���韞�28�����ҵĽ��ÿsխ�s30%��

�b��o(j��)�����O(sh��)Ӌ�D�����֣�

�����������µĽ������M���ϲ������_�g�ȷֲ������Ã�(n��i)�����Ѓɂ��_�g���M�����@�þb�b�������ڵ����ŵĽ����Ͽ���ֱ���������扦"���������ı��������P���b��o(j��)���������M��Ğ����g���@�ͽo�Ã�(n��i)���Î�����һЩ���}�����Q�@��ì������˼�����O(sh��)Ӌ�Ќ��M�������_�g�M�С�������̎�������gһ�g����ǰ��ɂ��_�g��ͬ�r���Ժ��܉����桰���扦"��ȡ���˽���ԭ�е����扦�c���܉�֮�g�ĊA�����@�ӵ�̎�������������c���Ã�(n��i)��һ�µĿ��g���X����Ψһ��ȱ���ǃ�(n��i)���������g����Ȳ�������������������"�����@�����������gʹ�ù�����ɇ�(y��n)��Ӱ푣�һ���^��������ȫ���������������X����(y��ng)ԓ�f�@�ӵİ���߀�Ǻ��������

��(n��i)ҕЧ���D

�������?sh��)��¶������?j��)�ձ������W(xu��)�ҵĿ��C���������������¶ȱ��^�;������F(xi��n)�ڵ�����ǽ����Ľ�������ԭ�е��¶ȶ�����������˼�ɸ���(j��)���õď�(f��)ԭ�D���Ї��F(xi��n)���ƴ��������������o(j��)���õ�����O(sh��)Ӌ����1��2���¶���

�������b��o(j��)������һ�������M�F

��ƽ���O(sh��)Ӌ�D

�BD

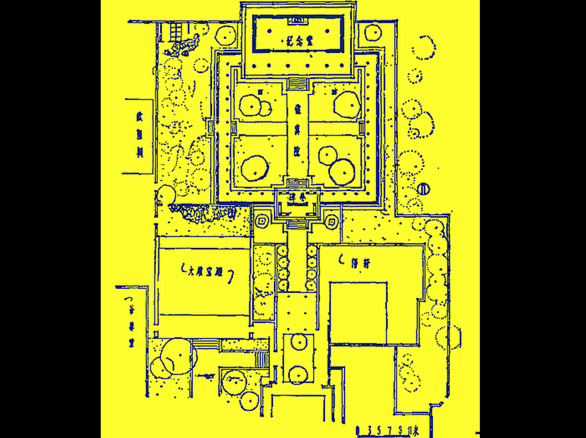

��˼���O(sh��)Ӌ���b��o(j��)�����c��������IJ�֮ͬ̎��߀��������һ�������Ľ����M�F��������������ǘ�ֻ��һ�������ĵ��á����w�����ǡ��ɼo(j��)���Ãɂ�(c��)�����ò���һ���cǰ�汮ͤ���B����(g��u)��һ��ͥԺ�����������Q֮�顰�b��Ժ���� �@�����ij����ǡ����˄�(chu��ng)��һ�N�ƴ����µĚ������������ϓP�ݮ�(d��ng)?sh��)���Ժ�L(f��ng)����

�����b��o(j��)�����cԭ�еġ������¡�ͬ̎�ړP�ݳDZ������з�������ͬһ�������h(hu��n)������ˌ����O(sh��)Ӌ��һ������Ժ�䣬�ȿ����@ʾ�䪚�������ֿ���ͨ�^ǡ��(d��ng)?sh��)��B���O(sh��)Ӌ�cԭ�е���Ժ�Ϟ�һ�w����˿��w��(g��u)˼ʹ���½����������@��ͻأ��������������õ��ں��ԡ�

����������ı�ͤ�O(sh��)Ӌ

���b��Ժ����һ�������ć���ʽ�����M�F����˼����Ժ����϶��O(sh��)Ӌ��һ������ͤ�����ȿ��������b��Ժ����ʽ������ֿ��Ԍ����b��o(j��)���������һ��ǡ��(d��ng)?sh��)����ڣ����^���Ī�������ͤ��ȡ������g���M����g��ƽ�沼������픞顰Ъɽ픡�����ͤ�M��ı���һ�g�c���Ҳ����������������һ�gͻ�����b��Ժ��݆�������ɞ��b��Ժ���@�Ę�(bi��o)־��

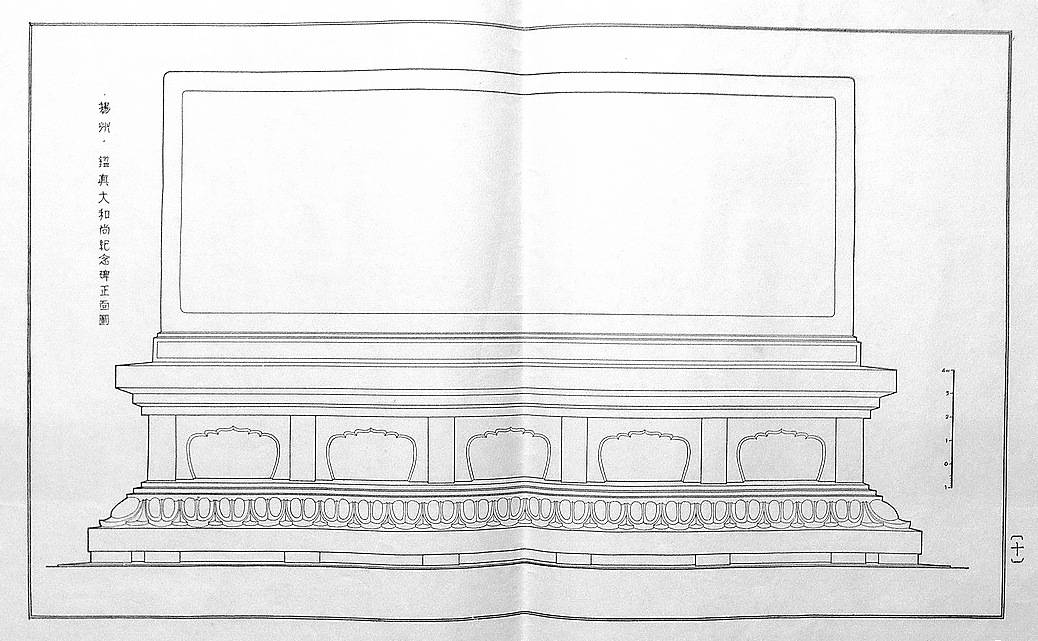

�o(j��)������P������ʽ���²��ġ�횏�����ģ�M�ƴ�ʯ����횏����L(f��ng)�����ϲ��������̳ܿ�߅����ʽ������������Ժ����ϱ����S���ϡ�

�o(j��)��ķ����O(sh��)Ӌ�D

��˼���ڡ��P���b�����мo(j��)�����O(sh��)Ӌ��������¶�^һ����r���Ǿ����������O(sh��)Ӌ����֮ǰ�����P�ݽ��O(sh��)�ֵ�ͬ־�����ݔM��һ�����D�O(sh��)Ӌ��������������O(sh��)Ӌ��D�õ�����˼�ɵ��J(r��n)���������������ı����������@���O(sh��)Ӌ����(y��n)����f��ֻ��ԭ����������������������������Ҫ�c�H���ڼo(j��)���á���ͤ�����ȵı������߶Ⱥͽ����L(f��ng)��������M���������t�d���f���P�ݽ��O(sh��)�ֲ��ǡ���Ҫ�Ą�(chu��ng)���ߣ��҂����^�ԱMһ��֮������ ���b��o(j��)���õ���K�Ľ��������O(sh��)Ӌ�����������������I(l��ng)�����A����ϵ�F���ɣ��@�Dz���������

1963������(j��ng)���Ճɇ��ڽ̽����Ļ�����ʿ��ӑ�����������b����������1200����o(j��)��ί�T�������w���������(d��n)��ί�T��������ͬ��10���ړP�ݴ������e����¡�صļo(j��)�����������b��o(j��)�����e���˵���xʽ���@��ʢ��ļo(j��)�����������Ճɇ������g�a(ch��n)���˾�Ӱ������M�������Ѻ��I(y��)�İl(f��)չ�����z���������˺������ܵ���������(j��ng)���ȶ�N����Ӱ����o(j��)�����Ŀ��δ�R�φ��ӌ�ʩ��

�w������ļo(j��)�����

���b�����мo(j��)������棩

���b�����мo(j��)������棩

�r�g�D(zhu��n)���^ȥ�˽�ʮ������(j��ng)�^���Ճɇ���ƽ�������L��Ŭ�����ɇ���1972��9��29����ʽ�������֏�(f��)����������@һ�vʷ���¼����b��o(j��)�����^�m(x��)���섓(chu��ng)���˗l����1973��3�����Ŀ�K�����ӹ������ڮ�(d��ng)��11�½��ɡ�

�����˸е��z����������˼�����ڴ�ǰ��1972��1��9�����������]���H�ۿ����o(j��)���õ���K��ɡ��o(j��)���õļ��g(sh��)�O(sh��)Ӌ��ʩ���D�L�ƹ�������������Ͼ����W(xu��)Ժ�����н��ں͓P�ݽ��O(sh��)�ֹ�ͬ����� ��������Ŭ���������������O(sh��)Ӌ�������������ʬF(xi��n)��������ǰ��

���ɺ���b��o(j��)����ȫ����1973��

�b��o(j��)��������

�� ͤ

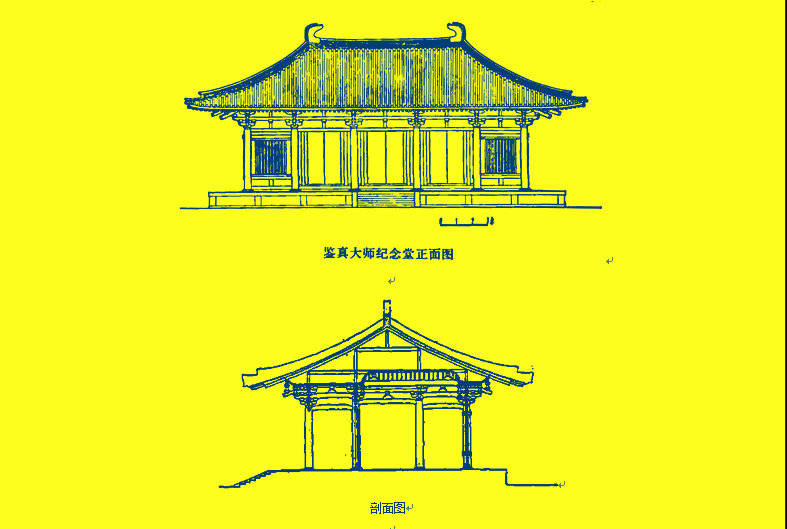

����(j��)���P(gu��n)�Y�Ϝy�㣬���ɺ���b��o(j��)�����挒�s18�����M��s10.5�����߶ȼs10������픸��w��e�s480ƽ������������e�s130ƽ���ס������^�ʬF(xi��n)���͵��ƴ������L(f��ng)�������������ݼ���22����������(n��i)��֧�Σ������w���µ����Ӷ�������،���ďT����c�����B�ӳ�һ����(w��n)�̵����w�������ƴ�������ζ�����ݼ��ɶ�ϴ����(y��u)���ġ��|β���߸ߵ��N�����R���ˌ��b��o(j��)�����c�����������¼����_ɽ��������^����

��ͤ��10������֧������e�s63ƽ���ף��߶ȼs7������˼�������H���O(sh��)Ӌ�ļo(j��)������ڱ�ͤ��(n��i)�������@�K�M�P��횏�ɏ�����ϵľ��͝h������1.25������3�ף��ɕr��ȫ���˴�ί�T�L��ĭ�������H�P��o(j��)��}���ġ����b�����мo(j��)�������睿��ڱ����档�����ɕr�εھŌ�ȫ�����f(xi��)����ϯ���Ї��������M���������u��ϯ���Ї���̅f(xi��)�����L�w��������������b�����мo(j��)����ġ���һ�K�o(j��)���������λ�Ї��F(xi��n)�����˵��ǻۣ�����y�����������u�顰���^�������o(j��)���úͱ�ͤͨ�^һȦ�������L�IJ����B��һ�����γ���e�s1300ƽ����Ժ�����@�����b��Ժ��Ҳ�ɞ����������o�b��o(j��)���õľ���һ�P��

�����b��o(j��)���õĿ��w�u�r����(d��ng)���������������OԺʿ�����f����ֻҪ���R�侳���O(sh��)Ӌ���⽳������O(sh��)Ӌ��(g��u)˼�����ƴ�����ˇ�g(sh��)����տ���B(y��ng)���Լ������������F(xi��n)����ʽ�c��(n��i)�ݵĽy(t��ng)һ�������c�h(hu��n)���ĽY(ji��)�����N�N�t����Ľ������|(zh��)��������@Щ�O(sh��)Ӌ��ˇ�g(sh��)�c���g(sh��)�����_���ľ��أ��ڽ�����ˇ�g(sh��)�c����ʷ��������(d��ng)Ȼ�đ�(y��ng)������Ҫλ������

1980���b�������Ї�Ѳչ

1980�����b��o(j��)����ӭ���˽��ɺ����ʢ���һ���ڽ̻�ӣ��Ǿ����ձ��������µġ��b�����Ї���ʡ�H��Ѳչ���@Ҳ���^1963�����չ�ͬ�o(j��)���b��A��1200��������һ�·��H�Ļ�����ʢ�¡��Ї��������ڴ˴λ�ӘO����ҕ�����������w��������εġ�ȫ���gӭ�b�����؇�Ѳչί�T�������������p���Ĺ�ͬŬ���������b������1980��4��14���\�֓P��չ�������˼o(j��)���@�λ���������]�����T����l(f��)�С��b�����؇�Ѳչ���o(j��)���]Ʊһ����ö�����е�һö�ĈD�����Q���ǡ��P���b��o(j��)���á��������ϵ��b��o(j��)�����c��(d��ng)����˼�ɵķ������һ�H���@�F(xi��n)�������ƴ������L(f��ng)�����o���������Ӱ���

�Ї��]Ʊ�ϵ��b��o(j��)���ú���˼��

���ϣ��b��o(j��)��������˼����ǰ�M�е����һ헽����O(sh��)Ӌ���`�����@�ӵ���ʽ�����Ľ������Į���һ������ֹ���������������x�Ƿ����˕r���ҷdz���֪�����@���O(sh��)Ӌ�^��������������˼���룺���S���뵽��1937�������_ɽ�l(f��)�F(xi��n)�ƴ�����r����ϲ���������S����������(j��ng)�����A�@����܊��(bi��o)��������Ҫ�Ž������Ա����ڻģ����S���뵽�������I(l��ng)��O(sh��)Ӌ�����A���͇������ϵġ��찲�T�������S���뵽�ˡ���

����f���b����˺�P������η�D�U���v��(j��ng)ʮ��ĥ�y����K�|�ɳɹ��������Ը��ֵ���˂������ӛ����ô���������oՓ�^ȥ���ٕr������(d��ng)�˂������b��o(j��)�������˽������O(sh��)Ӌ����˼��һ�����о��Ї��Ŵ������vʷ�������A�Ļ����С��I�ĞrѪ���Ϲ��M�ᡱ��ͬ�ӕ�������������������힓P��2010��10��31������o(j��)��������ƽ�Ǿ����w��1300������������˼�������քe¡�ذ������ձ��������Ї��P�ݣ���һ�Ό���˼�������������Ļ�������ؕ�I�ʬF(xi��n)�o�������@Ҳ��ֱ������������Ը�����vʷ������ӛ��˼�ɡ����@���ǣ�

�ͻ������g���b��?zh��n)��?j��ng)�����U��

��ä�횈ʮ������纣��²��ƾ���

�I��m�I��ʥ����˼�����i��־�ԣ�

�������f�ݺ��������A������������

��2020/12/17 �K����2025/5/21��ӆ��

�ĸ�ԭ�d�ڡ��������2021��1��14�����F(xi��n)��(j��ng)������ӆ���ڙ�(qu��n)�l(f��)��

�����īI��

[1] �w����������b�����мo(j��)����ġ�

[2] ꐏ���������˼�������Q��85����o(j��)���ļ��������A��W(xu��)��������1986��10�µ�һ������70�

[3] ��˼�������D���Ї�����ʷ������(li��n)������2011��1�µ�һ������10�

[4] ��˼�ɣ����������Ї���������磬2014��4�µ�һ������390�

[5] ꐏ���������˼�������Q��85����o(j��)���ļ��������A��W(xu��)��������1986��10�µ�һ������71�

���ߺ���

Ԭ�������A��W(xu��)��������ϵ1975��У�����������п�����dȤ�ۺÏV�����ĹP�㌍�Ϳ������ݺ�ע����ʷ�о�����ƪ�ɹ������Ҽ���ʡ�м��Լ����A��W(xu��)ý�w���l(f��)��2023���������A��W(xu��)�n���^��Уʷ�^Ƹ�顰���Aʷ�Ϻ����˙n���������̡��������

�l(f��)���uՓ �uՓ (2 ���uՓ)