�n���е��S÷��� | �������ա������c�����Б�

����(sh��)�ϵ��B(ni��o)�����p��(du��)���Gˮ��ɽ��Ц�����������x�҈@���l(shu��)�ϻʰ��Р�Ԫ�����������ۑҹϹ����L(f��ng)������ʎ������ÿ��(d��ng)�S÷��(j��ng)�䳪������������ʡ����D(zhu��n)���ƓP(y��ng)�ij�ǻ���ܹ����˂��ļ��wӛ�������Йn���^�^���S÷��n���У�������ܶ��c�@Щ��(j��ng)�䳪�����P(gu��n)��ԭʼ�Y�����������H���S÷�������е��r��Ҋ(ji��n)�C�����o(w��)��ӛ����@�Tˇ�g(sh��)�匚�ڲ�ͬ�r(sh��)�ڵİl(f��)չ�c׃�w��

�^���S÷��(j��ng)�䄡Ŀ�ij�Ƭ

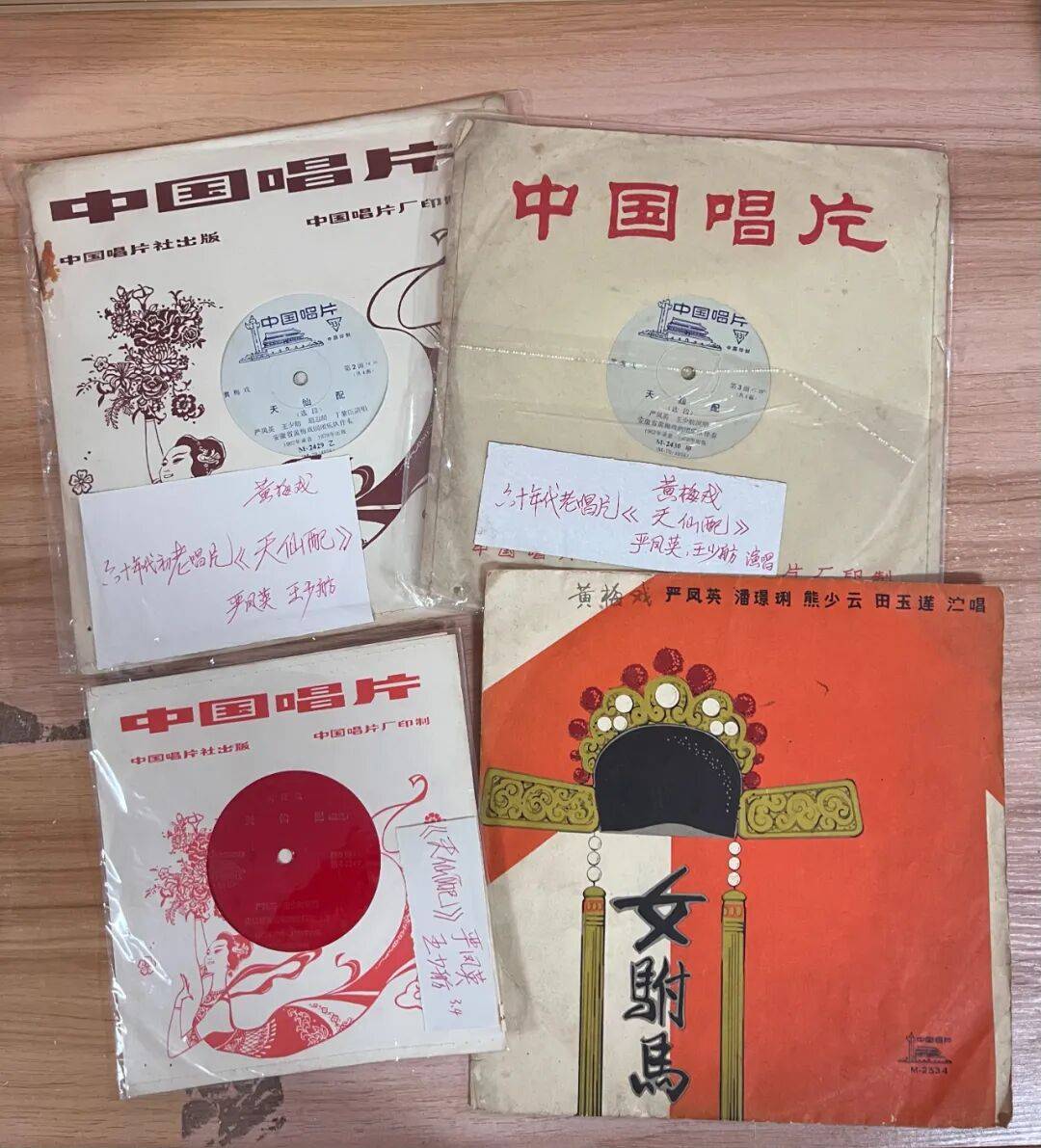

�^���S÷��n���Y���������V�����z��Ƭ���ݳ����ա�����Ŏ��������С������䡷һ�M��Ƭ��3������1962�������1979����棬���S�ķ�����ӡ�С��Ї�(gu��)��Ƭ�����������g�ij�Ƭ��Ϣ��B�Є������݆T�Լ�������(l��)�(du��)�����@Щ�n��ӛ��ˮ�(d��ng)���S÷�����ˇ�g(sh��)�҇�(y��n)�PӢ�����������đ������;�տ�����[�ɾ���������Ů�c����֮�g�����Đ�(��i)�����ԏጵ��������V������������Q�S÷��(j��ng)�����֮����

1959��4�����ܶ���(l��i)���Ϻ��^����Ů��R��������Ҋ(ji��n)��(y��n)�PӢ��(�����S÷����Ƭ�n��)

1952�꣬�酢��ʡ�ط����^Ħ�ݳ��F(tu��n)���Ϻ����ݳ����r(sh��)�ΰ��c���Ļ��^�^�L(zh��ng)�İ��ѕ�(sh��)���������еġ�·����һ����������Ů�����·�������(d��ng)�·��������������ݏ���ŸĞ�ڄ�(d��ng)�������h���ͺ�(ji��n)���鹝(ji��)��������еĶ���������Ů��������քe�����������˭Z�������ϳ���������(d��ng)�r(sh��)�ݳ���푺ܺã����𰲻�ʡί��ҕ���Q���İ��c�г��{(di��o)��(y��n)�PӢ����������ʮ����ˇ�g(sh��)�ǸɽM�ɰ���ʡ�S÷�F(tu��n)��1953��5�����S÷������ꑺ�Ǹ���(j��)����ͥ�������M(j��n)һ���ӹ����ľ��������䡷ȫ����ͬ��9������ʡ�S÷�F(tu��n)�ڰ��c���ݣ�1954�����@���ɇ�(y��n)�PӢ�����������ݵ����_(t��i)���������䡷���������Ϻ��e�е��A�|�^(q��)������(hu��)����ȡ���˺ܴ�ɹ���

�F(xi��n)��80�q���nЦ�������ΰ��c�S÷��ԺԺ�L(zh��ng)�������(l��i)�����������c�о��S÷��n����Ҳ���^�ز����S÷��n����ԭ�����ߡ���(j��)����B����(j��ng)�䶼�����ݳ���(sh��)�`�в����ĥ�γ���������ij��~�DZ��^ֱ�ġ���(sh��)�ϵ��B(ni��o)�������У�һ·�r����Ц�����(sh��)���B(ni��o)���Ɍ�(du��)�w����ɽ�GˮЦ������(j��ng)�^(gu��)�v�εĸľ��������γ���������Ͽڵġ���(sh��)�ϵ��B(ni��o)�����p��(du��)���Gˮ��ɽ��Ц����ȱ��������gС�{(di��o)�Ę㌍(sh��)���ֶ��ˎ�Ԋ(sh��)�⡣�����o(j��)50��������ǡ������䡷�ijɹ����ݣ�ʹ���S÷������ȫ��(gu��)���h(yu��n)��������

1955�����@����(j��ng)��֮���ְ������yĻ��һ�r(sh��)�g�����ϱ��������l(xi��ng)������̎���P(y��ng)��������Ů���Ĺ��£�����������(sh��)�ϵ��B(ni��o)�����p��(du��)���ă�(y��u)����������(j��)�Ї�(gu��)�Ӱ�l(f��)�п���˾�ąR�����Ͻy(t��ng)Ӌ(j��)������1959��������������䡷�Ӱ��ʽ��9��(g��)��(gu��)�Ҽ��Ї�(gu��)��������T���_(t��i)��ݔ�����^���_(d��)286�f(w��n)���˴Σ���ꑷ�ӳӋ(j��)15�f(w��n)����(ch��ng)���^���_(d��)1.4�|�˴���

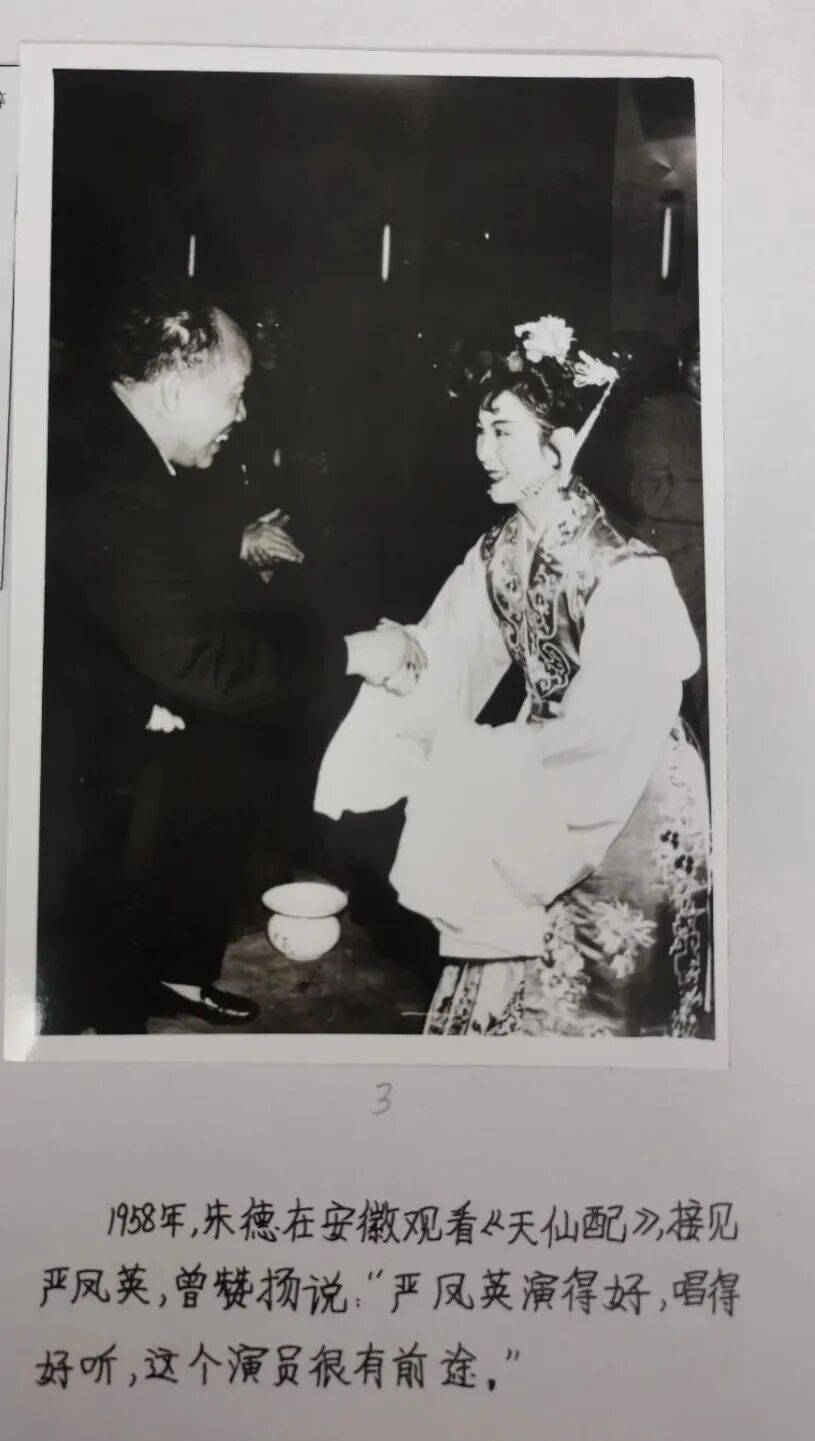

1958�꣬����ڰ����^���������䡷���Ҋ(ji��n)��(y��n)�PӢ��(�����S÷����Ƭ�n��)

���^�ص�����Ƭ�����ԸQҊ(ji��n)��(d��ng)���S÷����ݳ�ʢ�r��Ӱ�����1958��������ڰ����^���������䡷���Ҋ(ji��n)��(y��n)�PӢ����ٝ�P(y��ng)��������(y��n)�PӢ�ݵú������ú� (t��ng)���@��(g��)�݆T����ǰ;����1959�꣬�������ںϷ��^���ˡ������䡷������Ҋ(ji��n)�ˇ�(y��n)�PӢ����������1959��4�����ܶ���(l��i)���Ϻ��^����Ů��R��������Ҋ(ji��n)��(y��n)�PӢ�����ˆT��

�����f(shu��)������֮����Ů��R�����Q�����M(j��n)һ���U(ku��)�����S÷���ں���(n��i)���Ӱ�������Ů��R�����S÷����y(t��ng)��Ŀ�������������ڝ�ɽ�������h�ĸ�ǻ��Ŀ��ԭ�����p���������@һ���y(t��ng)��Ŀԭ���v�����Ǵ��t(�T�����Ѿ��)����h��(�����^(gu��)����͢���H���ݵ���)�ж��D��(b��o)���츣��(l��i)�����p�p�����Լ����˵Ĺ�����1958�꣬�S÷����������Ǭ�ĝ�ɽ��ǻˇ�����ĺ����еõ�ԭ���������M(j��n)���˺ܴ�ļӹ��ľ������¶����顶Ů��R�����ɰ��c���^(q��)�S÷�F(tu��n)�״ΰ������_(t��i)����ʘ����ݣ����Ӱ���ʡ�ڶ��Ñ�����(hu��)�����@��ʡ���P(gu��n)ע��1959������(j��ng)ꑺ���ٶȸľ������ɰ���ʡ�S÷�F(tu��n)�������_(t��i)����(y��n)�PӢ��(d��n)���������ٶȮa(ch��n)���Z��(d��ng)Ч��(y��ng)���ڰ������Ϻ������������ݵȵ��ݳ���(sh��)�و�(ch��ng)��ͬ�����ԓ�����Ϻ������Ӱ��Ƭ�S�����yĻ����ȫ��(gu��)�ֹ�����һ�ɡ��S÷�L(f��ng)����

�^���S÷��(j��ng)�䄡Ŀ�ij�Ƭ

���_(k��i)�^�صġ�ţ�ɿ�Ů��������(hu��)�(y��)����ӡ��1963���Ĕz���Ӱ���գ���(n��i)�(y��)���@�ӌ���������(j��ng)�䄡Ŀ�������䡷��Ů��R���͡�ţ�ɿ�Ů�����u(y��)���S÷�������ĵ��������ţ�ɿ�Ů����ꑺ������֥�Ⱦ������r(sh��)����ԭ���V�����LJ�(y��n)�PӢ��������ȫʢ�r(sh��)�ڵĵ���֮������������ǻ�A������(x��)ā���������y�õ�ˇ�g(sh��)��Ʒ����������������Ϻ�����˾���Ϸʽ��Sȫ���������\(y��n)����80��������M(j��n)��Ӽ��g(sh��)�������w֮���������ˮ�(d��ng)�������ԭ֭������w�F(xi��n)����ί���(d��ng) (t��ng)�ij�ǻ�͠t������ݳ�������

2006�����S÷��{���������Ļ����N(y��n)�͏V����Ⱥ�����A(ch��)�����x��һ����(gu��)�Ҽ�(j��)�����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)������ɞ�ȫ��(gu��)�J(r��n)�ɵġ��Ļ��匚����Ҳ���S÷��ı��o(h��)�͂��Ў���(l��i)���µęC(j��)����

�n�����߅�������V�����S���ݳ������������ʮ�������Ŏ�����(j��ng)��ĺ��z��Ƭ�����@Щ���ڟo(w��)���v�����S÷������g������õĚv���������H�ǚvʷ��Ҋ(ji��n)�C������ˇ�g(sh��)���еĻ�ʯ��Ҳ���B���^(gu��)ȥ�cδ��(l��i)�Ę������S÷���ˇ�g(sh��)������һ�δ�ӛ��е������m(x��)����(j��ng)�䲻���r(sh��)�g�z����������ֹ�ڂ��f(shu��)��

��ί��(sh��)ӛ�Ͼ������}�{(di��o)���Ļ����ι���

��ͩ���ɡ��ǂ�(g��)ʲô��

���c�����Ļ��ؘ�(bi��o)��Ҋ(ji��n)�C���ː�(��i)��

| ��(l��i)Դ �����ϰ��c ����Ҧ��

| ƽ�_(t��i)�\(y��n)�S�����c������ý����

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (2 ��(g��)�u(p��ng)Փ)