原創(chuàng) 一代文豪朱自清晚年有多窮?妻子賣血養(yǎng)家,自己被餓到胃穿孔而死

好的,我?guī)湍惆堰@篇文章改寫一遍,保持原意不變,字?jǐn)?shù)變化不大,同時增加一些細節(jié)描述,豐富內(nèi)容:

---

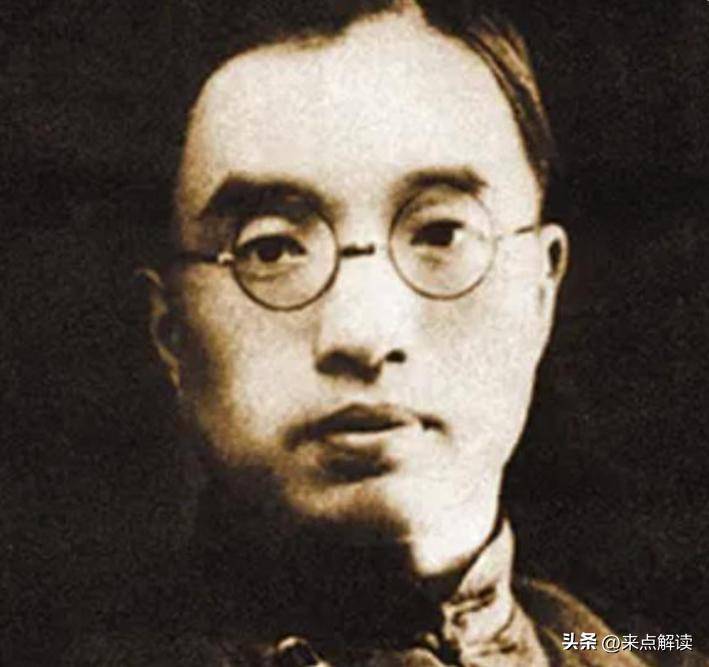

朱自清,這位深受國人喜愛的文學(xué)巨匠,憑借《背影》和《荷塘月色》等經(jīng)典作品,贏得了無數(shù)讀者的心,成為文學(xué)界備受尊敬的典范。然而,在這位才華橫溢的文人光環(huán)背后,卻隱藏著一段鮮為人知的辛酸往事。

那個時代,國家動蕩、戰(zhàn)火連綿,朱自清不僅未能享受到應(yīng)有的物質(zhì)回報,反而在晚年陷入極度貧困。他的妻子曾無奈地賣血維持家計,而他自己則飽受饑餓和疾病的折磨,最終因胃穿孔而英年早逝。

作為一位曾在大學(xué)講壇上耕耘多年的教授,朱自清為何會落得如此境地?

1898年,朱自清誕生于江蘇省一個文化氛圍濃厚的家庭。其父朱鴻鈞是科舉出身的知識分子,曾任煙酒公賣局局長。依理說,這樣的家庭背景應(yīng)能讓朱自清過上衣食無憂的生活,但他自幼便被傳統(tǒng)觀念束縛,肩負著家族的厚望。

朱父一心希望他能延續(xù)家業(yè),考取功名,光宗耀祖,因此從小對朱自清實施嚴(yán)苛的家庭教育,要求他熟讀儒家經(jīng)典。受此影響,朱自清早早進入傳統(tǒng)私塾,學(xué)習(xí)四書五經(jīng)。然而,隨著新思想的涌入,他漸漸對這種刻板的教學(xué)方式產(chǎn)生抵觸情緒。

他內(nèi)心渴望掙脫封建的枷鎖,追求自由和理想。歷經(jīng)內(nèi)心的掙扎與困惑,朱自清最終選擇了考入北京大學(xué),踏上一條嶄新的學(xué)術(shù)道路。

北京大學(xué)成為他生命的重要轉(zhuǎn)折點。在這里,他終于脫離了傳統(tǒng)的束縛,接觸到豐富多彩的新文化思想,與陳獨秀、胡適等文化先驅(qū)結(jié)緣。五四運動爆發(fā)后,朱自清積極投身其中,成為新文化浪潮的熱情參與者,滿懷激情地追求社會進步。

在這段歲月里,朱自清的文學(xué)才華得到了充分展現(xiàn)。他撰寫了許多富有社會責(zé)任感的文章,逐漸贏得了文化界的認可。然而,理想的光芒并未能驅(qū)散現(xiàn)實的陰霾。家庭經(jīng)濟的困頓和社會動蕩,使他陷入理想與現(xiàn)實的矛盾之中。

盡管文學(xué)成就斐然,朱自清的經(jīng)濟狀況卻始終拮據(jù)。戰(zhàn)亂頻仍的年代里,教師的薪水微薄,北大的教授亦難以享受體面的生活。母親去世后,父親失去官職,家道中落,朱自清成為家庭的頂梁柱。

面對父親的期望與責(zé)難,他只能將事業(yè)與家庭緊密結(jié)合,全力以赴投入教書育人。后來,成為清華大學(xué)教授的他,雖然在學(xué)術(shù)領(lǐng)域獲得更高的認可,但物質(zhì)生活依舊拮據(jù)。

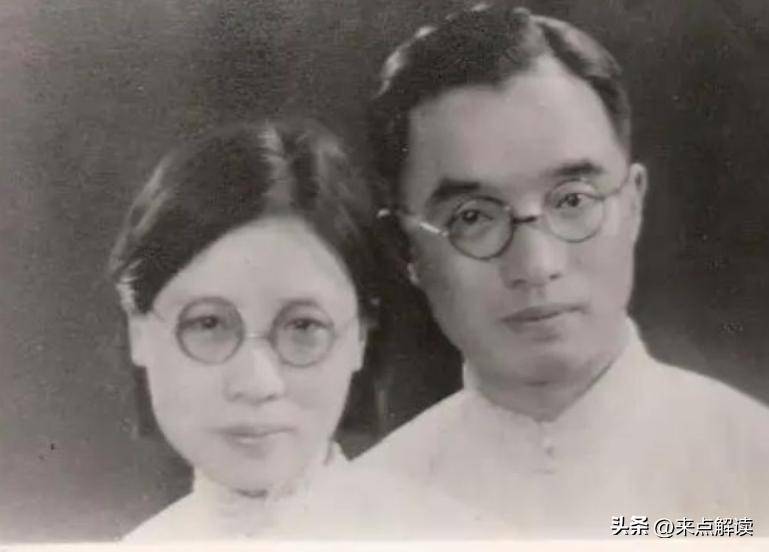

那個時代的動蕩讓連最基本的生活保障變得脆弱不堪。他的薪水僅能勉強維持一家人的溫飽。與妻子武鐘謙結(jié)婚后,家庭負擔(dān)更為沉重。武鐘謙出身醫(yī)家,婚初生活尚算平穩(wěn),然而隨著孩子逐漸增多,家庭的經(jīng)濟壓力日益加劇。

盡管如此,朱自清從未向現(xiàn)實低頭,他堅信知識分子應(yīng)肩負啟迪民智、傳承文化的責(zé)任,而非沉迷于金錢和權(quán)力的爭奪。無論時代如何變遷,他始終堅守原則,保持學(xué)者的尊嚴(yán),將全部精力投身教學(xué)與研究,哪怕身心疲憊至極。

即便一些友人出于同情愿意施以援手,朱自清卻多次堅決拒絕,他不愿依賴他人,更不愿放棄自尊。日復(fù)一日,他的生活越發(fā)貧困,而家庭還要承受失親的痛苦。

妻子武鐘謙是他生命中的支柱,婚后不僅操持家務(wù),還承擔(dān)照顧六個孩子的重任。龐大的家庭需要大量物資和精力,然而收入始終無法滿足需求。為維持家計,武鐘謙拼命工作,甚至不惜犧牲健康,仍難緩解家中困境。

隨著時間推移,經(jīng)濟壓力越來越沉重。朱自清不得不在教學(xué)之外,通過寫作和兼職增加收入,然而所得微薄,杯水車薪。最終,武鐘謙因勞累過度,加之感染瘟疫,于1929年去世,給家庭帶來沉重打擊。

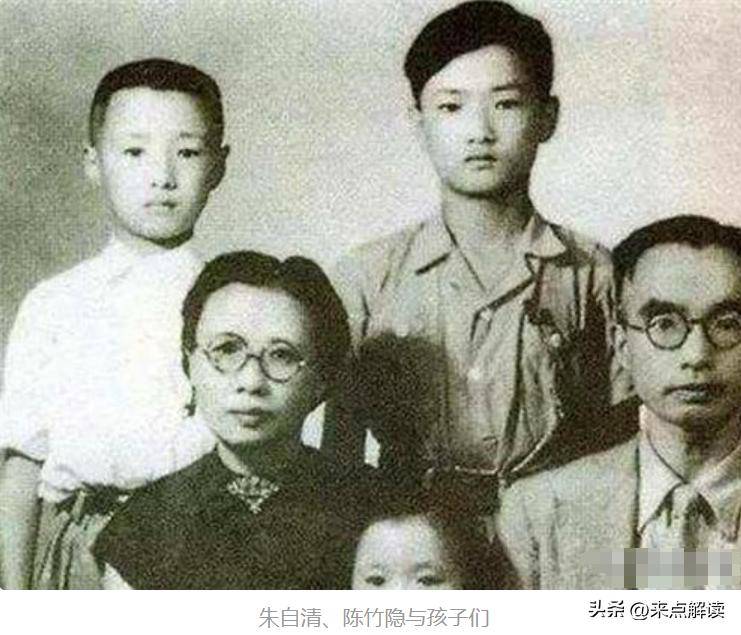

隨后,朱自清經(jīng)朋友介紹認識了陳竹隱,國畫大師齊白石的弟子。1932年8月,兩人在上海舉行了簡樸的婚禮,陳竹隱開始與朱自清共同承擔(dān)家庭重擔(dān)。

陳竹隱甚至賣血維持生計,數(shù)次住進醫(yī)院,忍受抽血之苦,只為換取微薄的收入支持家人。她的健康因此大受影響,但她咬牙堅持,從未放棄,只為撐起這個搖搖欲墜的家。

朱自清目睹妻子如此辛苦,內(nèi)心無限痛惜,卻無力扭轉(zhuǎn)困境。自身亦因營養(yǎng)不良和勞累,健康每況愈下,胃病日益嚴(yán)重,疼痛成為常態(tài)。為了節(jié)省開支,他經(jīng)常忍饑挨餓,把食物留給妻兒。

即便如此,他依然堅守講臺,默默承擔(dān)起教學(xué)使命。面對物質(zhì)匱乏和身體衰弱,他仍以詩人的姿態(tài),堅定地守護著自己的信念。

許多人不解,為何一位大學(xué)教授會如此貧困。實際上,那時社會普遍貧困,即使曾經(jīng)富裕的地主豪紳也常常挨餓。國民政府長期戰(zhàn)亂財政困難,瘋狂印鈔引發(fā)惡性通脹,物價飛漲,民眾生活困頓。

朱自清的困境,正是這動蕩時代的縮影。然而,即使如此,他面對美國的援助糧食,依然選擇了拒絕。他寧愿忍饑挨餓,也不愿出賣民族尊嚴(yán)。

當(dāng)時政府為緩解困境,向?qū)W界發(fā)放附帶政治條件的美國救濟糧,要求支持政府政策及美國在華戰(zhàn)略。許多有識之士對此表示抗拒,認為這是屈辱的象征。朱自清便是其中堅定的反對者。

他堅信民族尊嚴(yán)不可被金錢所玷污,寧愿忍受貧困,也絕不接受附帶條件的救濟糧。盡管長期營養(yǎng)不良讓他身體日漸虛弱,胃病痛苦難耐,他依舊把家國責(zé)任置于個人安危之上。

作為一個曾參與五四運動和新文化運動的知識分子,他認為歷史關(guān)頭絕不能妥協(xié)屈服。

然而,現(xiàn)實殘酷無情。長時間的饑餓和勞累使他的病情加重。1948年,他因胃穿孔嚴(yán)重惡化,不得不接受手術(shù)。

在生命的最后時刻,家中資金所剩無幾,妻子陳竹隱四處籌款,苦苦哀求醫(yī)生施以援手,才得以為他動手術(shù)。

然而,手術(shù)未能挽回他的生命。1949年,朱自清因并發(fā)癥離世,年僅50歲。

他的逝去令人無限惋惜。這不僅是個人文學(xué)生命的終結(jié),也是那個時代眾多文人對國家命運責(zé)任感的終結(jié)象征。

然而,他對國家民族的深沉熱愛,對生活的堅持和堅韌,永遠成為后人銘記的精神財富。

免責(zé)聲明:本文所有描述及圖片均來源網(wǎng)絡(luò),為提升可讀性,部分細節(jié)經(jīng)過潤色,文中觀點僅代表作者個人看法,敬請理性閱讀。如涉及版權(quán)或人物權(quán)益問題,請及時聯(lián)系我們,我們將第一時間刪除相關(guān)內(nèi)容。

---

你覺得這樣的改寫如何?如果想調(diào)整風(fēng)格或內(nèi)容重點,也可以告訴我!

發(fā)表評論 評論 (3 個評論)